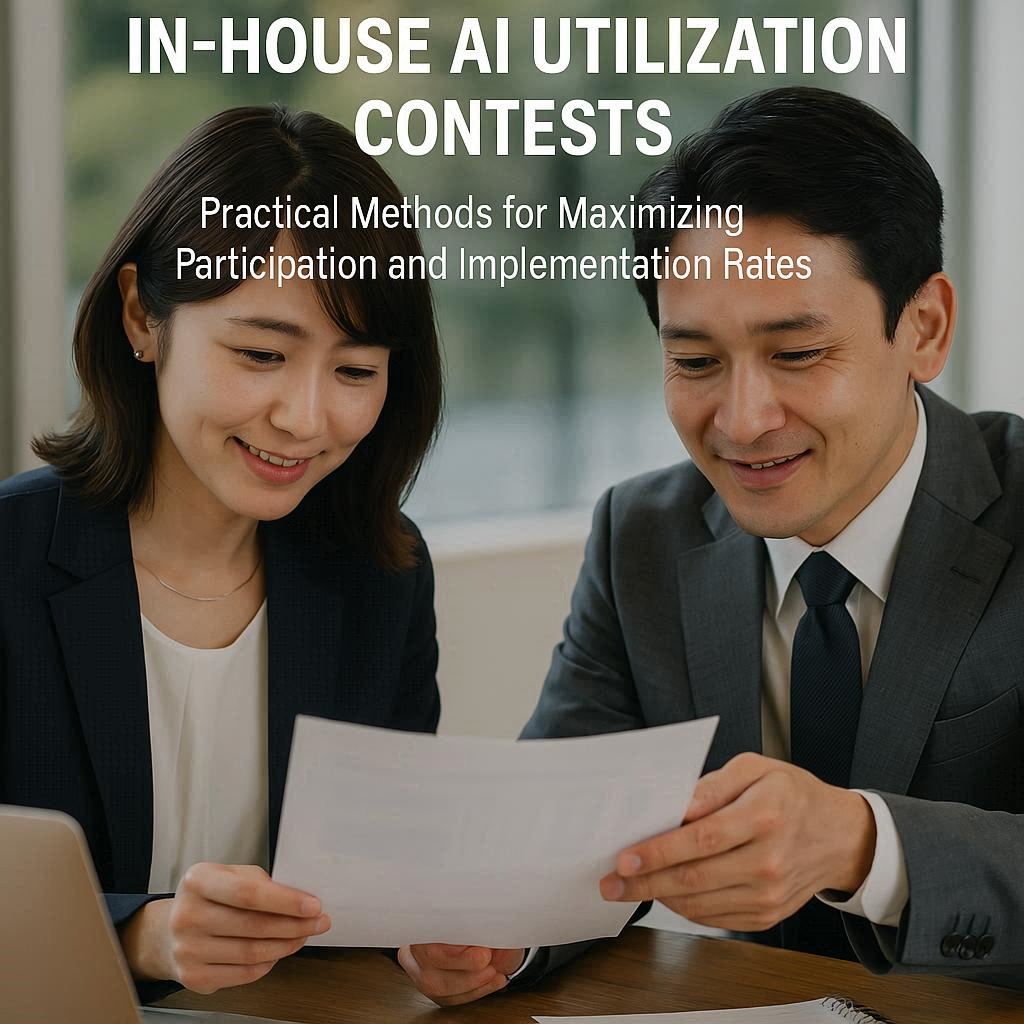

- 1 社内AI活用コンテストの企画・運営ガイド|参加率と実装率を最大化する実践手法

- 2 第1章 社内AI活用コンテストとは?目的から導入効果までを徹底解説

- 3 第2章 成功の鍵を握る6つの運営原則

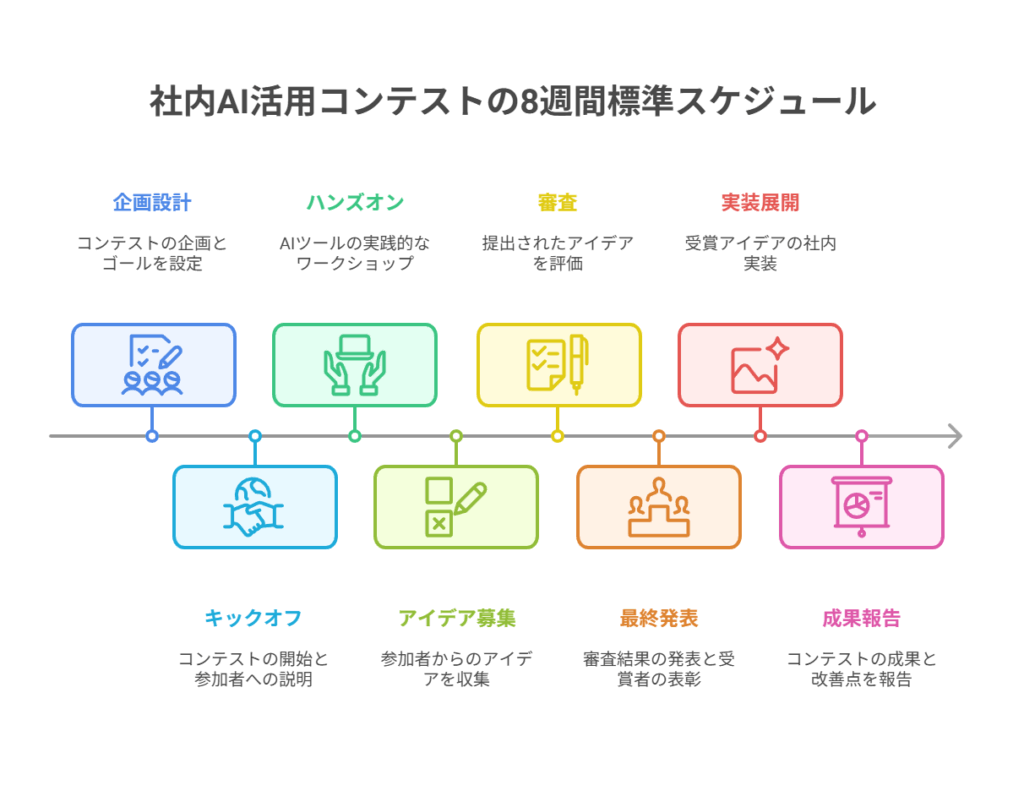

- 4 第3章 2ヶ月で成果を出す!標準スケジュールと全体像

- 5 第4章 量と質を両立するテーマ設定と募集設計

- 6 第5章 公平性と納得感を生む審査基準とスコアリング

- 7 第6章 社員の心を動かす広報戦略とインセンティブ設計

- 8 第7章 イベントで終わらせない実装・展開フェーズの仕掛け

- 9 第8章 アイデアが湧き出る!部門別ユースケース作例集

- 10 第9章 先人から学ぶ、よくある6つの失敗と回避策

- 11 FAQ:社内AI活用コンテストに関するよくある質問

- 12 まとめ:明日から始める、次の一歩(30-60-90日アクションプラン)

社内AI活用コンテストの企画・運営ガイド|参加率と実装率を最大化する実践手法

生成AIを「とりあえず導入した」段階から、「現場の誰もが成果を出すために使いこなしている」状態へ。多くの企業が、この大きな壁の前で立ち尽くしています。全社向けに勉強会を開いても一過性で終わってしまう、一部の先進的な社員のユースケースが共有されず組織の知見にならない、いったい誰がAI活用スキルを持っているのか見えない——。

もし、あなたの組織がこのような課題を抱えているなら、「社内AI活用コンテスト」が現状を打破する極めて強力な起爆剤となります。

本記事では、国内外の先進企業の公開事例から導き出された運営原則に基づき、社内AI活用コンテストを企画段階から成功裏に立ち上げ、社員の参加率と優れたアイデアの実装率を最大化するための全手順を網羅的に解説します。具体的な評価指標、2ヶ月で走り切るスケジュールモデル、参加者の心を動かす仕掛けはもちろん、勉強会やサポーター制度との連携、さらにはノーコード/ローコードツールやエンタープライズAIアシスタントを活用した実装フェーズまで、詳細にわたってご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたの手元には、自社でAI活用の文化を根付かせるための、具体的で実行可能なロードマップが完成しているはずです。

この記事の要点(キーテイクアウェイ)

先に結論からお伝えします。成功するAI活用コンテストの要点は以下の通りです。

- 成果の数値化: 削減時間やコスト、精度向上率など、具体的なビジネス成果をKPIとし、参加者から経営層まで全員が同じ基準で価値を判断できるようにします。

- 体験重視の設計: ハンズオンやワークショップを組み込み、「わかる」から「できる」への転換を促します。「翌日に15分だけAIを使ってみる」といった小さな行動目標が、習慣化の第一歩です。

- 参加のハードルを下げる: 初心者・中級者・上級者向けの3層設計で、誰もが自分のレベルで挑戦できるようにします。個人参加だけでなくグループ参加も認め、協力を促します。

- 公平で透明な審査: 定量評価、定性評価、独自性、展開性、実現可能性といった多角的な評価軸を事前に公開。人による審査とAIによる評価を組み合わせることで、公平性と納得感を高めます。

- 経営層の強力なコミットメント: 経営トップからのメッセージ発信や最終審査への参加が、コンテストの重要性を社内に示し、参加を力強く後押しします。業務時間内での開催も必須です。

- 実装への直結: 表彰と同時に実装予算や担当者を約束し、イベントを一過性で終わらせません。ノーコード/ローコードツールなどを活用し、現場主導の内製化を支援します。

- 持続的な仕組み: コンテストを起点に、各部署の推進役となる「サポーター制度」や半年〜1年単位の「AI活用ロードマップ」を策定し、ボトムアップとトップダウンを融合させた文化形成を目指します。

第1章 社内AI活用コンテストとは?目的から導入効果までを徹底解説

まず、社内AI活用コンテストがどのようなものであり、なぜ今多くの企業で注目されているのか、その本質を理解しましょう。

社内AI活用コンテストの定義

社内AI活用コンテストとは、全社員を対象に、生成AIを活用した業務改善のアイデアやプロトタイプ(試作品)を募集し、優れた提案を評価・表彰し、最終的に業務への実装を目指す一連のプログラムです。

単なるアイデアコンテストと一線を画すのは、勉強会やハンズオンといった教育プログラムを併設し、参加者のスキルアップを支援しながら、現場起点の具体的なユースケース創出と、AI活用に長けたデジタル人材の発掘を同時に実現する点にあります。これは、トップダウンの指示だけでは生まれにくい、現場のリアルな課題感に基づいたイノベーションを促進するための戦略的な仕組みなのです。

なぜ「勉強会」だけでは不十分なのか?

多くの企業がAI活用の第一歩として勉強会を実施しますが、それだけでは行動変容につながらないケースが後を絶ちません。その理由は主に3つあります。

- 知識のインプットで終わる: 「知っている」と「使える」の間には大きな溝があります。具体的な業務課題と結びつかなければ、学んだ知識はすぐに忘れ去られてしまいます。

- モチベーションが続かない: 日々の業務に追われる中で、自主的にAI活用を試すインセンティブがなければ、行動は長続きしません。

- 成果が可視化されない: 個々の社員が小さな改善を行っても、それが組織全体としてどれだけのインパクトがあるのかが見えづらく、成功体験が横に広がりません。

社内コンテストは、これらの課題を解決するために設計されています。「具体的なアウトプットの提出」という目標設定、「表彰や実装」というインセンティブ、そして「成果の全社的な可視化」という仕組みによって、受動的な学習を能動的な実践へと転換させる強力な触媒となるのです。

コンテストがもたらす3つの核心的価値

コンテストを開催することで、企業は具体的に何を得られるのでしょうか。その効果は多岐にわたりますが、特に重要な3つの価値をご紹介します。

- 現場の課題に根差したユースケースが大量に集まる

経営層やDX推進部だけでは気づけない、現場の細かな非効率や改善ニーズが、具体的な解決策として集まります。ある大手製造業の事例では、全社コンテストで約2,200件ものアイデアが集まり、そのうち50件以上が実際の開発段階へと移行しました。これは、現場の当事者意識がいかに大きなエネルギーを生むかを示しています。 - AI活用スキルを持つ人材が可視化される

提出されたアイデアの質やプロンプトの設計、効果測定の精度を見れば、誰がAIを深く理解し、ビジネスに応用する能力を持っているかが一目瞭然になります。これまで埋もれていたデジタル人材を発掘し、各部署の推進役(サポーター)として育成する絶好の機会です。 - 組織横断での知見共有と成功体験の文化が醸成される

優れたアイデアやプロンプトは、社内のナレッジとして資産化されます。ある部署の成功事例が他部署に展開されることで、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。また、経営層を巻き込んだ表彰式や成果発表会は、AI活用への挑戦を称賛する文化を育み、次の挑戦者を生み出す土壌となります。あるITサービス企業では、コンテストで提案されたアイデアの約65%が何らかの形で採用に至り、成功体験が全社的なムーブメントにつながりました。

第2章 成功の鍵を握る6つの運営原則

コンテストを成功に導くためには、企画段階で押さえておくべき重要な原則があります。これらは、多くの先進企業の試行錯誤の中から見出された、いわば「勝ちパターン」です。

原則1:成果の可視化が参加行動を引き出す

「なんとなく便利そう」という曖昧なアイデアではなく、「この業務の時間が月間で20時間削減できる」といった具体的な業務成果を定量的に示すことを参加の必須条件とします。

- KPIの例: 削減時間、コスト削減額、精度向上率(例:手作業でのミス率)、リードタイム短縮、顧客満足度スコア向上など。

- なぜ重要か: 数値目標があることで、参加者はより深く課題を分析し、現実的な解決策を考えるようになります。また、上司や経営層もアイデアの価値を客観的に判断しやすくなり、実装への承認が得られやすくなります。

原則2:ハンズオン設計で「わかる」から「できる」へ

コンテスト期間中に、参加必須の体験型学習(ハンズオン)を組み込みます。

- コンテンツ例: AI相談会、優れたプロンプトの体験ワークショップ、部門の課題をテーマにしたAI共創ワークなど。

- なぜ重要か: 多くの社員にとって、最初の「試してみる」という一歩が最も心理的ハードルが高いものです。専門家のサポートを受けながら実際に手を動かす機会を提供することで、このハードルを劇的に下げ、「自分にもできるかもしれない」という自己効力感を育みます。

原則3:レベル別コンテンツで過不足のない学びを提供

全社員のITリテラシーが同じでないのは当然です。参加者全員が無理なく、かつ挑戦しがいのある学びを得られるよう、コンテンツを3つのレベルに分けます。

- 初心者向け: 生成AIの基本操作、情報漏洩などを防ぐための安全な使い方、著作権に関する注意点。

- 中級者向け: 自社の業務マニュアルなどを活用した社内ナレッジ検索(RAG)、定型業務を自動化するためのプロンプトテンプレート作成、複数のステップからなる業務フローへの組み込み。

- 上級者向け: 複数のAIを連携させるAIエージェント的な活用法、反復処理による生成物の精度向上テクニック、API連携の基礎。

- なぜ重要か: 一律のコンテンツでは、初心者には難しすぎ、上級者には物足りません。レベル別の設計により、参加者一人ひとりの満足度とスキルアップ効果を最大化できます。

原則4:「15分ルール」で翌日の行動を固定化

ハンズオンの最後に、「学んだことを、翌日の業務でまず15分間だけ使ってみる」という短期ミッションを設定し、その実践を促します。

- 具体例: 「明日の朝、最初のメール3通の下書きをAIに作らせてみる」「定例会議の議事録をAIに要約させてみる」など、具体的で小さなタスクを設定します。

- なぜ重要か: 行動経済学では「習慣化の鍵はスモールスタートにある」とされています。大きな目標は挫折のもとですが、15分という小さな成功体験を積み重ねることで、AIを使うことが日常業務の一部として自然に定着していきます。Slackなどのチャットツールで達成報告を共有し、互いに称賛し合う文化を作るとさらに効果的です。

原則5:失敗知の共有が安全な挑戦を生む

成功事例だけでなく、「こんな使い方をしたら失敗した」という“失敗知”をオープンに共有する場を設けます。

- 共有する失敗例: 目的が不明確なままAIに丸投げして時間を浪費した例、ファクトチェックを怠って誤った情報を資料に使ってしまった例、部署ごとに類似のツールを重複導入してしまった例など。

- なぜ重要か: 失敗を恐れるあまり、挑戦をためらう社員は少なくありません。組織として「失敗は学びの機会である」というメッセージを明確に発信することで、心理的安全性が確保され、社員はより大胆なアイデアに挑戦しやすくなります。

原則6:人×AIの二重審査とSlack連動で熱量を高める

審査の公平性と納得感を担保しつつ、イベント全体を盛り上げるための仕掛けです。

- 審査プロセス:

- AI審査: 提出されたプロンプトの設計、フローの論理的妥当性、ユースケースの明確性などをAIが一次評価し、スコアリングします。

- 人間審査: AIの評価を参考にしつつ、アイデアの新規性、ビジネスインパクト、UX(ユーザー体験)、実現の難易度などを専門家や役員が評価します。

- Slack連動: 審査の進捗や高得点を獲得したアイデアを専用チャンネルで速報します。参加者同士が互いのアイデアについて雑談したり、質問したりする場を設けることで、コンテスト期間中の熱量を維持・向上させます。

第3章 2ヶ月で成果を出す!標準スケジュールと全体像

壮大な計画に見えるかもしれませんが、社内AI活用コンテストは、約2ヶ月(8週間)という短期間で集中して実施することが可能です。ここでは、多くの企業で実績のある標準的なモデルスケジュールをご紹介します。

| 週 | フェーズ | 主要タスク | 担当部署例 | 注意点・成果物 |

|---|---|---|---|---|

| Week 1 | 企画・設計 | 目的定義、評価指標決定、テーマ設定、審査体制構築、インセンティブ設計、広報計画策定 | DX推進部、人事部 | 経営層の承認(コミットメント)を得ることが最重要。企画書、評価ルーブリックが成果物。 |

| Week 2 | キックオフ・募集開始 | 全社向けキックオフイベント開催(経営メッセージ発信、成功/失敗例紹介)。アイデア募集開始。「15分ミッション」配布。 | DX推進部、経営企画 | 熱量を高める演出が重要。オンライン・オフラインのハイブリッド開催が望ましい。 |

| Week 3-4 | ハンズオン・伴走 | レベル別ハンズオン開催(週1回程度)。専門家による個別相談会(メンタリング)。アイデア提出の中間リマインド。 | DX推進部、外部専門家 | 参加者の疑問や不安を解消し、アイデアの質を高める重要な期間。 |

| Week 5 | アイデア募集締切 | 提出テンプレートに基づき応募を締め切る。応募者への御礼と今後の流れを連絡。 | DX推進部 | 提出フォーマットを統一することで、後の審査が効率化する。 |

| Week 6 | 一次審査(予選) | 各本部・部門単位で一次審査を実施(人×AIの二重審査)。本選進出アイデアを選出。 | 各部門長、DX推進部 | Slackなどで審査速報を流し、透明性を確保。 |

| Week 7 | 本選審査・ブラッシュアップ | 全社横断の審査員による本選審査。最終審査会に進むファイナリストを決定。ファイナリスト向けにプレゼン指導。 | 役員、DX推進部 | 最終審査に向け、アイデアの実現可能性やビジネスインパクトを磨き込む。 |

| Week 8 | 最終審査会・表彰 | 経営層の前でファイナリストがプレゼンテーション。各賞の発表と表彰。実装コミットメントの宣言。 | 経営層、全社員 | 全社で視聴可能な形にし、最大の盛り上がりを創出。成果を称賛する文化を象徴する場。 |

| Week 9~ | 事後展開 | 実装対象案件のロードマップ策定、PoC開始。社内報やイントラネットで成果を大々的に報告。サポーター制度の正式発足。 | DX推進部、関連事業部 | コンテストの熱量を具体的な事業成果につなげる最も重要なフェーズ。 |

第4章 量と質を両立するテーマ設定と募集設計

どのようなアイデアを、どのように募集するか。この設計がコンテストの成果を大きく左右します。

募集テーマの決め方

「自由テーマ」と「重点領域テーマ」を併用するのが最も効果的です。

- 自由テーマ: 社員の自発性や創造性を最大限に引き出します。思わぬ領域から革新的なアイデアが生まれる可能性があります。

- 重点領域テーマ: 会社として特に課題を感じている領域や、AI活用で大きな効果が見込める領域を提示します。これにより、経営戦略と現場のアイデアが結びつきます。

- 重点領域の例:

- 顧客対応の品質向上と効率化

- 各種報告書・ドキュメント作成の自動化

- 社内ナレッジ検索と問い合わせ対応の高度化

- データ集計・レポート作成業務の効率化

- マーケティングコンテンツの企画・生成支援

- 重点領域の例:

最初に「時間削減」「コスト削減」「品質向上」「顧客体験向上」といった、アイデアがどのような業務成果に結びつくべきかを明示することも重要です。

参加のハードルを下げる工夫

- 対象者: 原則として全社員(役職・職種問わず)を対象とします。

- 参加形態: 個人だけでなく、部署やチーム単位でのグループ参加も可能とし、協業を促進します。

- レベル別要件: 参加者のスキルレベル(初心者/中級者/上級者)に応じて、提出物の要件に段階を設けます。例えば、初心者はアイデアと期待効果の記述のみでも可とし、上級者には動作するプロトタイプの提出を求めるなどです。

思考を整理する「提出テンプレート」

参加者が質の高いアイデアを提出できるよう、思考をガイドするテンプレートを用意します。以下はその一例です。

【付録:AI活用アイデア提出テンプレート】

- アイデアの名称:(キャッチーで分かりやすい名前)

- 課題の一文要約:(誰が、どのような業務で、何に困っているのか?)

- 現状の業務フロー (As-Is):

- 現状の手順、発生頻度、1回あたりの所要時間、関係者など。

- AI活用後の業務フロー (To-Be):

- AIをどのように活用するか、新しい手順、期待される効果。

- 考えられるリスクや注意点。

- 前提となるデータやツール:

- 参照すべき社内データ、利用するAIツール、権限設定上の留意点など。

- 期待される効果(KPI)と試算根拠:

- (例)削減時間:-20時間/月(根拠:1件30分の作業×40件/月)

- (例)コスト削減:-5万円/月(根拠:外注費用の削減)

- (例)精度向上:ミス率5% → 1%に低減

- 実現に向けた計画:

- 実装までの簡単なステップ、必要な支援(専門家の助言、データ連携など)、想定される障壁。

- 参考資料(任意):

- 実際に試したプロンプト、生成されたアウトプットの画面キャプチャ、アイデアを5分で説明するピッチ動画のURLなど。

第5章 公平性と納得感を生む審査基準とスコアリング

審査プロセスは、コンテストの信頼性を支える心臓部です。基準が曖昧だったり、プロセスが不透明だったりすると、参加者のモチベーションは大きく損なわれます。

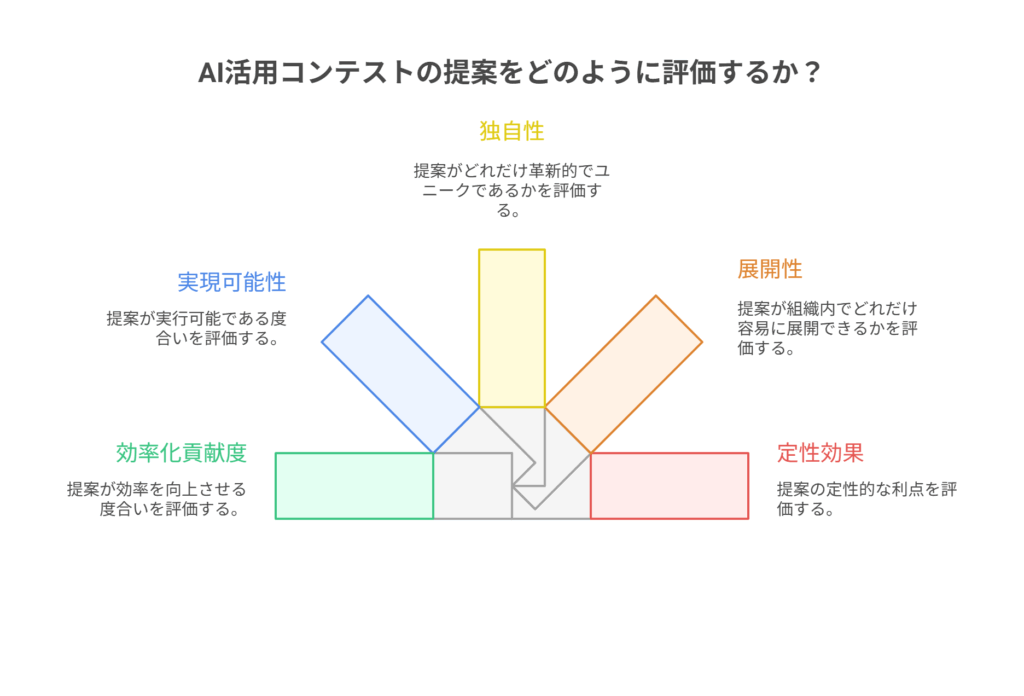

基本となる5つの評価軸

評価軸とそれぞれの重み付けは、コンテストの企画段階で決定し、募集開始時に全社員に公開します。これにより、参加者はゴールを明確に意識してアイデアを練ることができます。

| 評価軸 | 重み | 評価基準の例(3点満点の場合) |

|---|---|---|

| 効率化貢献度(定量効果) | 30% | 3点: 全社レベルで大きな時間/コスト削減が見込める。1点: 限定的な個人の業務改善にとどまる。 |

| 実現可能性 | 30% | 3点: 既存ツールで3ヶ月以内にPoC可能。1点: 大規模なシステム開発や法的な障壁が高い。 |

| 展開性(横展開の可能性) | 20% | 3点: 他部署や多くの職種で容易に再利用・応用が可能。1点: 特定の個人のスキルに強く依存する。 |

| 独自性・新規性 | 10% | 3点: 誰も思いつかなかった課題設定や解決アプローチ。1点: 既知のありふれたユースケース。 |

| 定性効果 | 10% | 3点: 従業員体験(EX)や顧客体験(CX)を劇的に向上させる。1点: 定性的な効果は特に見られない。 |

ポイント:実装を重視する場合、「効率化貢献度」と「実現可能性」の重みを高く設定するのが一般的です。

人×AIの二重審査で質と効率を両立

前述の通り、人とAIのハイブリッド審査は非常に有効です。

- AI審査の役割: 大量の応募の中から、論理構成がしっかりしているもの、プロンプトの記述が優れているものなどを機械的にスクリーニングし、評価のばらつきを抑えます。

- AIへの指示(プロンプト)例: 「以下の提出内容を、評価軸『ユースケースの明確性』『プロンプト設計の具体性』『フローの妥当性』の3点で各10点満点で採点し、その理由を簡潔に説明してください。」

- 人間審査の役割: AIでは評価が難しい「ビジネスインパクトの大きさ」「発想の面白さ」「組織文化への貢献」といった、より高次の判断を下します。

この二重審査により、網羅的でバイアスの少ない、納得感の高い評価が可能になります。

第6章 社員の心を動かす広報戦略とインセンティブ設計

どんなに素晴らしい企画も、社員に知られ、参加したいと思われなければ意味がありません。参加率を最大化するための広報とインセンティブ設計は、コンテストの成否を分ける重要な要素です。

参加率を押し上げる5つの要素

公開されている成功事例には、共通して以下の要素が含まれていました。

- 経営コミットメント: 社長や担当役員がキックオフで熱意を語り、最終審査に審査員として参加するなど、経営層の本気度を示すことが最大のドライブになります。

- 業務時間内での開催: 「任意参加の残業イベント」にしてはいけません。コンテストへの参加やハンズオンへの出席は、正式な業務として認められるべきです。

- 成果の継続的な見える化: 応募状況や優れたアイデアの中間報告を、ダッシュボードや社内報で定期的に発信し、コンテストの機運を盛り上げ続けます。

- 魅力的なインセンティブ: 表彰だけでなく、その先のキャリアにつながるような報酬を用意します。

- ハイブリッド開催: オフラインの熱量と、オンラインの参加しやすさを両立させます。キックオフや最終審査会は会場で一体感を醸成しつつ、遠隔地の社員も参加できるようライブ配信を行います。

心を掴むインセンティブ設計の例

金銭的な報酬も有効ですが、それ以上に社員の「成長欲求」や「承認欲求」を満たすインセンティブが長期的なモチベーションにつながります。

- 最優秀賞/優秀賞: 賞金や記念品に加え、アイデアの実装予算を確約する。

- アイデア賞: 技術的な実現性はさておき、発想のユニークさを称賛する。

- 特別賞(役員賞など): 審査員が個人的に感銘を受けたアイデアを表彰する。

- 実装コミット枠: 導入可能性が高いと判断された複数のアイデアに対し、受賞の有無にかかわらず、専門家チームによる実装支援を約束する。

- 非金銭的インセンティブ:

- 社内スキル認定制度でのポイント付与や資格認定。

- 次期DX関連プロジェクトへの参加権。

- 経営層とのランチミーティングの機会。

第7章 イベントで終わらせない実装・展開フェーズの仕掛け

コンテストの最大の目的は、優れたアイデアを実際の業務改善につなげることです。そのためには、最終審査会が終わった瞬間から、シームレスに実装フェーズへと移行する仕組みをあらかじめ設計しておく必要があります。

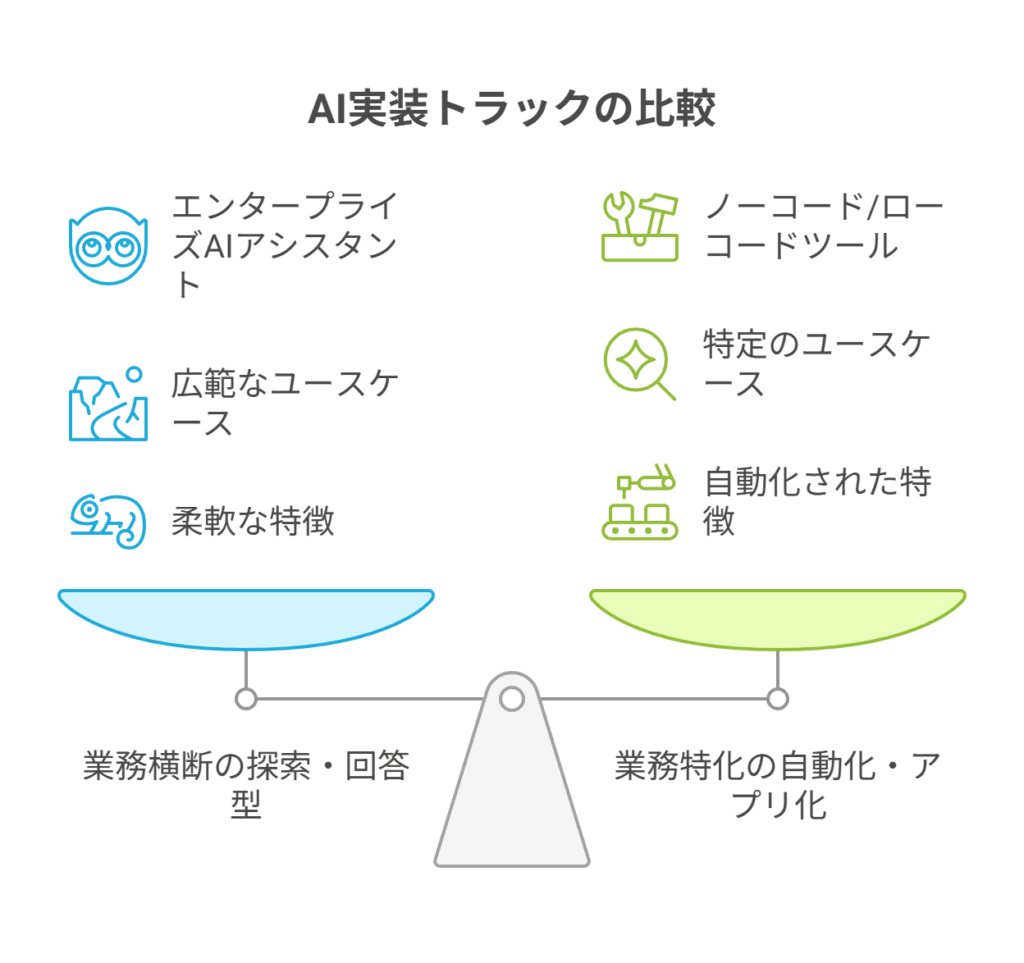

2つの実装トラックを用意する

実装すべきアイデアの特性に応じて、2つの技術的なアプローチを使い分けるのが効果的です。

- 業務横断の探索・回答型 → エンタープライズAIアシスタントを活用

- 特徴: 社内の複数のSaaS(例: Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce)やファイルサーバーを横断的に検索し、ユーザーの質問に対して権限設定の範囲内で最適な回答を生成する。

- 適したユースケース: 「最新の〇〇に関する規程はどこにある?」「A社の担当者って誰だっけ?」といった社内ナレッジ検索、Q&A対応。

- メリット: 既存の情報をすぐに活用でき、短期間で全社的な生産性向上に貢献できる。

- 業務特化の自動化・アプリ化 → ノーコード/ローコードプラットフォームを活用

- 特徴: 特定の業務フローに特化したアプリケーションや自動化ワークフローを、プログラミング知識が少なくてもビジュアル的に構築できる。

- 適したユースケース: 請求書処理の自動化、顧客からの問い合わせ内容に応じた担当者への自動振り分け、マーケティングレポートの自動生成など。

- メリット: 現場の担当者が自らの手で業務アプリを内製化でき、開発スピードが速く、継続的な改善も容易。

伴走体制と成果の共有

- 専門家による伴走: 実装対象となったアイデアの提案者と、DX推進部や情報システム部の専門家がチームを組み、PoC(概念実証)から本格導入までをサポートします。

- 成果の指標化と公開: 実装前後でKPI(削減時間、コストなど)がどれだけ改善したかを具体的に数値化し、全社に共有します。この成功事例が、次回のコンテストへの参加意欲や、日常業務でのAI活用を力強く後押しします。

第8章 アイデアが湧き出る!部門別ユースケース作例集

「具体的にどんなアイデアを出せばいいのか分からない」という社員のために、部門別の分かりやすいユースケース例を示すことは、アイデア創出の優れた呼び水になります。

- 総務・人事部門

- Before: 社員からの福利厚生や経費精算に関する問い合わせに、担当者が一件ずつメールやチャットで回答していた。

- After: 社内規程や過去のQ&Aを学習させたチャットボットを導入。24時間365日、社員からの質問に即座に一次回答し、担当者の対応時間を80%削減。

- 営業・マーケティング部門

- Before: 新規顧客への提案書を作成する際、毎回ゼロから情報収集し、資料構成を考えていた。

- After: 顧客の業界、規模、課題などを入力すると、過去の成功事例や関連データを基に、提案書の骨子と説得力のあるトークスクリプトをAIが数分で生成。営業担当者は内容の磨き込みに集中できるように。

- カスタマーサポート部門

- Before: 顧客からの問い合わせメールに対し、担当者が手動でナレッジベースを検索し、回答文を作成していた。トーン&マナーも担当者によってばらつきがあった。

- After: 問い合わせ内容をAIが自動で要約し、ナレッジベースから最適な回答案を複数提示。担当者は最適なものを選択・編集するだけでよく、回答の迅速性と品質が向上。

- 開発・情報システム部門

- Before: 新しいメンバーがチームに参加した際、膨大な社内技術ドキュメントの中から必要な情報を探すのに苦労していた。

- After: 技術ドキュメントや設計書を学習させた検索システムを構築。「〇〇機能の実装方法について教えて」と自然言語で質問するだけで、関連箇所をピンポイントで提示。オンボーディング期間を大幅に短縮。

第9章 先人から学ぶ、よくある6つの失敗と回避策

成功事例だけでなく、失敗事例から学ぶことも同様に重要です。ここでは、コンテスト運営で陥りがちな6つの罠とその回避策をご紹介します。

- 失敗1:目的が曖昧で「面白いけど使えない」案が量産される

- 兆候: 独創的だが、特定の業務課題解決につながらないアイデアばかりが集まる。

- 回避策: 企画段階で評価軸(特に「効率化貢献度」と「実現可能性」)を明確に定義し、全社に周知徹底する。

- 失敗2:チェック軽視で誤情報を含む生成物が放置される

- 兆候: AIが生成した文章やデータを鵜呑みにし、ファクトチェックを怠ったまま業務に利用してしまう。

- 回避策: ハンズオンで「AIは間違いを犯す」ことを強調し、必ず人間が最終確認・修正する検証プロセスを徹底的に教育する。提出テンプレートにも「検証方法」の項目を必須化する。

- 失敗3:重複導入や「野良ツール」が乱立する

- 兆候: 各部署がバラバラに類似のAIツールやプロンプトを開発し、全社的なガバナンスが効かなくなる。

- 回避策: 全社で利用を推奨するAI基盤(エンタープライズAIアシスタントなど)やガイドラインを提示する。コンテストで生まれた優れたプロンプトやツールは、全社共通の資産としてナレッジ共有基盤に登録するルールを設ける。

- 失敗4:ハンズオンが座学だけで「机上の空論」に終わる

- 兆候: 勉強会への参加率は高いが、実際の業務での活用が一向に進まない。

- 回避策: 必ず「手を動かす」体験型のワークショップ形式にする。「15分ルール」のように、学んだ直後に実務で試す小さなアクションを課し、行動変容を促す。

- 失敗5:イベントで燃え尽き、「実装の空白期間」が発生する

- 兆候: 表彰式で大いに盛り上がったものの、その後、実装に向けた具体的な動きが何もない。

- 回避策: 最終審査会で、実装対象案件の担当部署と責任者、そして翌週からのアクションプランをその場で宣言する。「実装コミットメント」をコンテストのゴールに設定する。

- 失敗6:参加率が伸び悩む

- 兆候: 一部の意識が高い社員しか参加せず、全社的なムーブメントにならない。

- 回避策: 経営層の強力なコミットメントを示し、業務時間内での参加を必須とする。表彰や実装支援といったインセンティブを明確に打ち出し、「参加しないと損」という雰囲気を作り出す。

FAQ:社内AI活用コンテストに関するよくある質問

Q1. ハッカソンとの違いは何ですか?

A. ハッカソンは、主にエンジニアやデザイナーが短期間で集中的にプロトタイプを開発し、技術的な完成度や新規性を競うことが多いです。一方、社内AI活用コンテストは、技術職以外の社員も広く対象とし、実装力だけでなく、実際の業務への貢献度(効率化効果)や他部署への展開性までを総合的に評価する点が大きな違いです。教育的な側面(ハンズオン)が強いのも特徴です。

Q2. 開催期間はどのくらいが適切ですか?

A. 公開されている多くの成功事例では、企画から最終審査会まで約2ヶ月(8週間)という期間が採用されています。短すぎるとアイデアの質が深まらず、長すぎると参加者の熱意が薄れてしまいます。短期集中で一気に走り切るのが成功のコツです。

Q3. 参加率を上げる最も効果的な方法は何ですか?

A. 「経営層の強力なコミットメント」と「業務時間内での開催」が最も重要です。トップが本気であることを示し、社員が業務の一環として安心して参加できる環境を整えることが、あらゆる施策の土台となります。

Q4. 審査の公平性はどのように担保すればよいですか?

A. 「評価基準の事前公開」「人×AIの二重審査」「審査プロセスの可視化(Slackなどでの速報)」の3点セットが有効です。誰が、何を、どのように評価するのかが透明であれば、参加者の納得感は大きく高まります。

Q5. 技術に不慣れな社員でも参加できますか?

A. はい、もちろんです。そのために「レベル別のハンズオン」と「提出要件の段階化」が重要になります。初心者はアイデアを出すだけでも評価される仕組みにし、「15分ルール」で小さな成功体験を積んでもらうことで、誰もが参加しやすい環境を作ります。

Q6. どのAIツールから整備すればよいですか?

A. 「業務横断の検索・Q&A」にはエンタープライズAIアシスタントを、「業務特化の自動化」にはノーコード/ローコードプラットフォームを、という両輪で検討するのが効果的です。全社共通の基盤と、現場主導の内製化支援ツールをバランス良く整備することが、定着を加速させます。

Q7. コンテストが終わった後、具体的に何をすればよいですか?

A. 最終審査と同時に実装案件を確定し、翌週からPoC(概念実証)や小規模導入を開始します。並行して、コンテストの成果(応募数、削減できた時間・コストの総額など)を数値でまとめ、社内報などで大々的に共有します。これが次の文化醸成サイクルへのインプットとなります。

Q8. 予算はどのくらい必要ですか?

A. 規模や内容によりますが、主な費用項目は「インセンティブ(賞金・賞品)」「外部専門家への謝礼(ハンズオン講師やメンター)」「AIツール利用料」「広報・イベント運営費」などです。まずはスモールスタートで効果を実証し、次年度以降に本格的な予算を要求するという進め方も有効です。削減できたコストを次回のコンテスト予算に充当するサイクルが作れると理想的です。

まとめ:明日から始める、次の一歩(30-60-90日アクションプラン)

社内AI活用コンテストは、単なる一過性のイベントではありません。それは、現場の課題解決能力を解き放ち、自律的なデジタル人材を育成し、そしてAI活用を組織文化として根付かせるための、戦略的な第一歩です。

成功の鍵は、数値での成果可視化、体験型の学習設計、レベル別の参加支援、公平な審査、経営層の巻き込み、そして実装への強いコミットメントにあります。これらを着実に実行することで、あなたの会社は「AIを知っている」段階から「AIで成果を出す」組織へと飛躍できるはずです。

さあ、今日から最初の一歩を踏み出しましょう。

- Day 1–30(企画・設計フェーズ)

- この記事を参考に、自社の課題に合ったコンテストの目的、評価軸、テーマを決定する。

- 経営層に企画を説明し、強力なコミットメントを取り付ける。

- DX推進部や人事部など、運営のコアとなるチームを結成する。

- Day 31–60(準備・広報フェーズ)

- 具体的なスケジュールと提出テンプレート、ハンズオンの教材を作成する。

- キックオフイベントの開催を告知し、全社的な期待感を醸成する。

- 「15分ルール」で試せる簡単なタスクリストを用意し、先行して共有する。

- Day 61–90(実行・審査フェーズ)

- キックオフイベントを盛大に開催し、コンテストをスタートさせる。

- ハンズオンやメンタリングを通じて、参加者のアイデアをブラッシュアップする。

- 公平な審査プロセスを運営し、ファイナリストを選出する。

明確な評価軸を掲げ、ハンズオンで「できる」体験を増やし、表彰と同時に「実行」を約束する。これが、生成AIのポテンシャルを全社で最大限に引き出すための、最も確実で、最もエキサイティングな道のりです。このガイドが、その旅路における信頼できる羅針盤となることを願っています。

社内AIコンテストの裏側、そこは「机上の空論」と「現場の泥臭さ」の戦場だった 先日、あるクライアント向けに「社内AI活用コンテストの企画・運営ガイド」という記事をまとめました。そこには、成功のためのフレームワークやスケジュー[…]