- 1 カスタマーサポートのAI活用 ガイド:ハイブリッド運用で自己解決率・応答速度・品質・スケールを同時に引き上げる方法

- 2 1. いま何が起きているか:カスタマーサポートの背景と原則

- 3 2. 押さえておくべき基本用語と全体像

- 4 3. 失敗しないためのAI導入ロードマップ【5つのフェーズ】

- 5 4. 【ユースケース別】現場で成果を出すAI活用術10選

- 6 5. チャネル別に見る実装のポイント【特に電話(ボイス)が成長領域】

- 7 6. 成果を可視化するKPI設計と運用のフレームワーク

- 8 7. AIの精度を左右するナレッジ運用とRAGの極意

- 9 8. 顧客体験を最大化するUI/UX設計と有人エスカレーション

- 10 9. 自社に最適なAIツールの選び方【5つの視点】

- 11 10. 【応用編】拡張性と安全性を両立するアーキテクチャ設計

- 12 11. 見落とせないガバナンスとリスク管理

- 13 12. よくある5つの誤解と失敗パターン、その回避策

- 14 13. よくある質問(FAQ)

- 15 14. まとめと次のアクション

カスタマーサポートのAI活用 ガイド:ハイブリッド運用で自己解決率・応答速度・品質・スケールを同時に引き上げる方法

問い合わせ件数は増え続ける一方で、オペレーターの採用と定着はますます難しくなっています。顧客は待ってくれず、24時間365日の即時対応を期待するのが当たり前の時代になりました。このような厳しい環境の中、生成AIの急速な進化は、カスタマーサポートの現場に革命的な変化をもたらそうとしています。

従来のシナリオ型チャットボットとは一線を画し、顧客の意図を深く理解し、ときには「手続きの完了まで自律的に実行するAIエージェント」さえも実用化の段階に入りました。しかし、選択肢が広がったからこそ、「何から手をつければいいのか?」「どのツールが自社に合うのか?」「失敗しないためにはどうすれば?」といった新たな悩みが生まれています。

この記事は、そんな課題を抱えるカスタマーサポートの責任者やDX推進担当者のために書かれました。日本の現場で今日から役立つAI導入の段階的ロードマップ、成果を測るためのKPI設計、AIと人の最適な役割分担、具体的なユースケース、ツール選定の勘所からガバナンス体制の構築まで、成功に必要な実践知を網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはAIと人を組み合わせたハイブリッド運用によって、自己解決率・応答速度・サービス品質・事業スケール・データ活用の5つを同時に引き上げるための、明確な戦略と次の一手を手にしているはずです。

最初に押さえるべき最重要ポイント(60秒で把握)

- AI活用の価値は5つの領域から生まれる: 24時間365日の即時応答、コスト構造と事業スケールの最適化、応対品質の平準化とスピード向上、顧客データに基づいたパーソナライズ、そしてデータ蓄積による継続的な業務改善です。

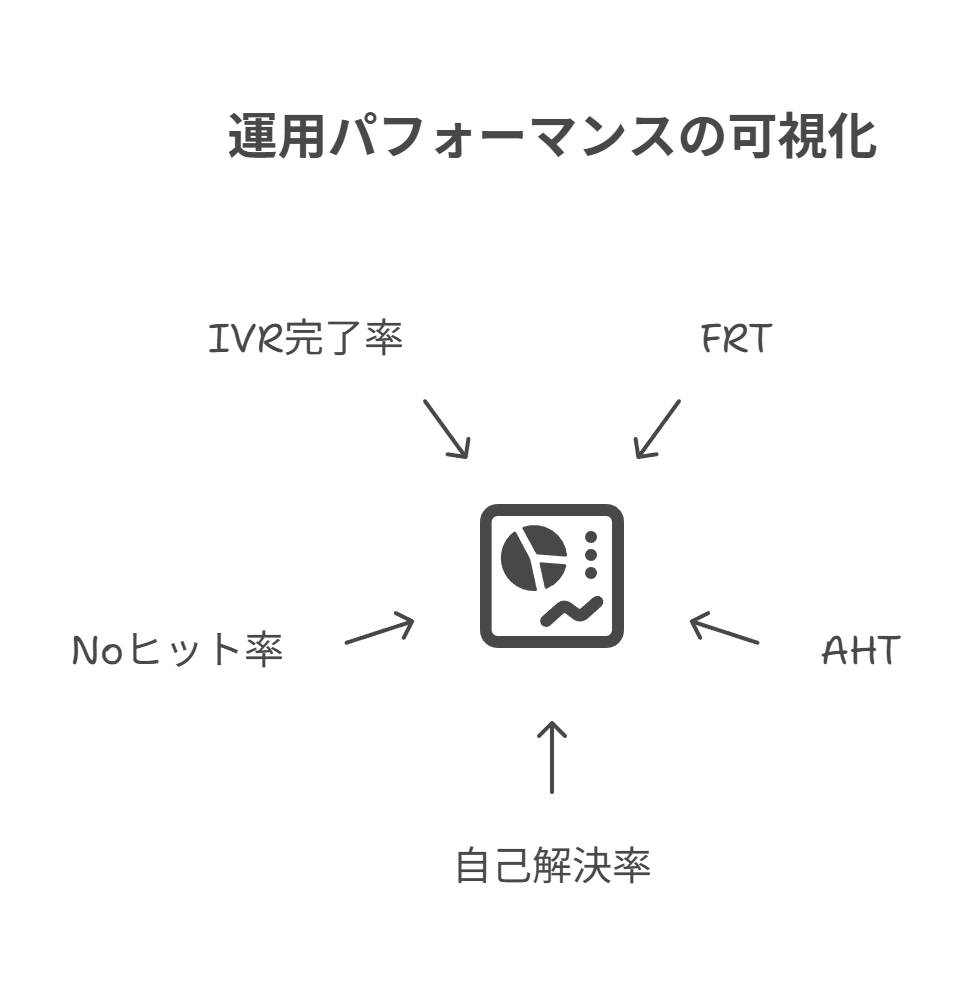

- 成果はKPI設計が9割決める: FRT(初回応答時間)、AHT(平均処理時間)、CSAT(顧客満足度)といった基本指標に加え、自己解決率(コンテインメント率)、一次解決率、転送率、IVR完了率、正答率、コスト/件、稼働削減時間などを定点観測し、改善サイクルを回すことが成功の鍵です。

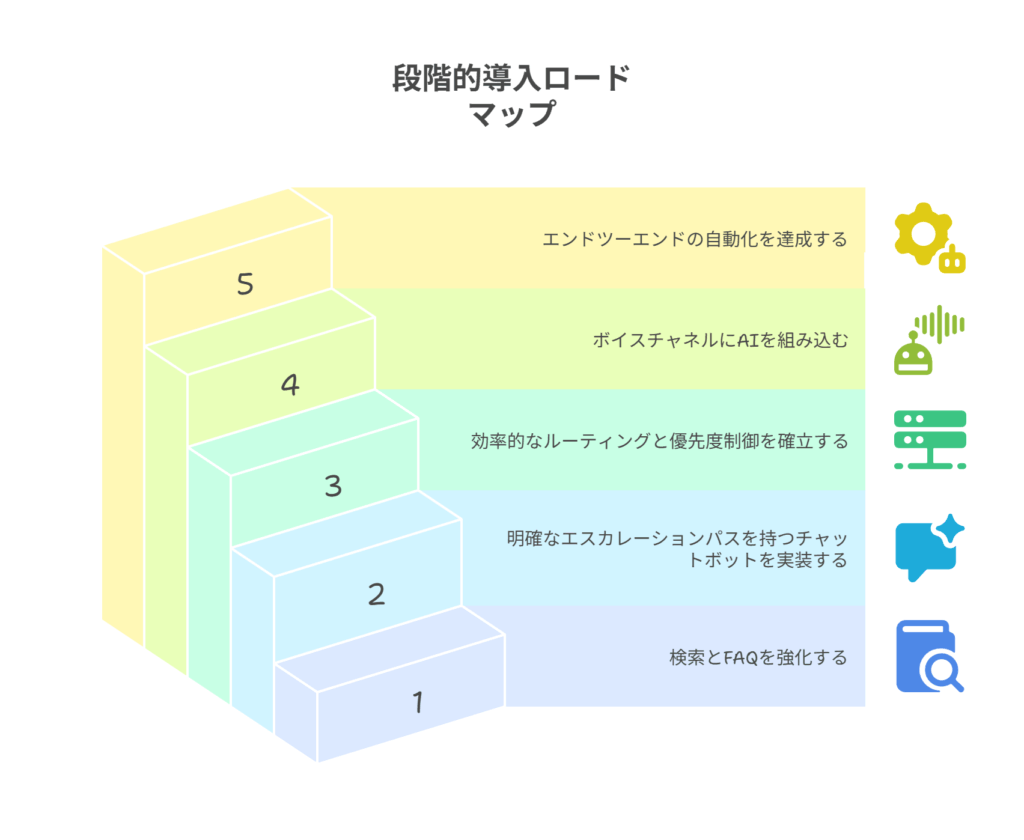

- 導入はスモールスタートで段階的に進める: ①FAQ検索の高度化(RAG導入) → ②チャットボット+有人エスカレーション → ③問い合わせの自動ルーティング → ④電話(ボイスチャネル)のAI化 → ⑤手続きを完結させる自律型AIエージェント、というステップが最も確実です。

- 成功の鍵は「連携」と「人」にある: AI単体では機能しません。CRM等の業務システムとのAPI連携、元データとなるナレッジの品質と更新体制、顧客を迷わせないUI/UX、そしてAIには任せられない複雑な判断や感情的なケアを担う「人」への適切な役割分担が不可欠です。

- 電話(ボイスチャネル)こそが大きな伸びしろ: 音声認識、AI IVR、ボイスボット、通話内容の自動要約や感情分析といった技術を活用することで、これまで効率化が難しかった電話対応の生産性と品質を同時に劇的に改善できます。

- ガバナンス体制の構築は必須事項: データの暗号化、アクセス権限管理、操作ログの取得、脆弱性診断といったセキュリティ対策はもちろん、個人情報保護法やGDPRなどの法令を遵守し、AIの判断に説明責任を持たせる仕組みが企業の信頼を守ります。

1. いま何が起きているか:カスタマーサポートの背景と原則

カスタマーサポートにおけるAI活用は、新しいステージに突入しました。キーワードは「応答の自動化」から「業務プロセスの自律化」へのシフトです。

これまでのAI、特にチャットボットは、主にFAQデータベースの中から適切な回答を探して提示する「検索の延長線上」にありました。しかし、生成AI(大規模言語モデル、LLM)の登場により、AIは大きく進化しました。

- 文脈理解力の向上: 顧客の曖昧な表現や多少の言い間違いをものともせず、真の意図を汲み取れるようになりました。

- 柔軟な対話生成: シナリオにない質問に対しても、まるで人間のように自然な言葉で回答を生成できます。

- システム連携による実行能力: そして最も重要な変化が、CRM(顧客関係管理システム)や在庫管理、決済システムなど、外部の業務システムとAPI連携し、単に答えるだけでなく「手続きを完了させる」能力を持ったことです。

これにより、「返品手続き」「予約日時の変更」「最新の配送状況の照会と更新」といったこれまで必ず人が介在していた業務を、AIがエンドツーエンドで完結させる「自律型AIエージェント」が現実のものとなったのです。

AIがもたらす5つの本質的な価値

AI導入を検討する際、単なる「コスト削減」や「効率化」という言葉だけで捉えるのは早計です。その価値は、以下の5つの領域にまたがって現れます。

- 24/7対応と待ち時間短縮(即時性): 顧客が最もストレスを感じる「待ち時間」を解消し、深夜や休日でもセルフサービスで問題を解決できる環境を提供します。

- コスト構造とスケールの最適化(拡張性): 問い合わせの増減に柔軟に対応できるため、事業の急成長や季節的な繁閑期にもオペレーターの採用・教育コストをかけずに対応規模を調整できます。

- 品質の平準化と応答スピード向上(品質): ベテランの知識をAIに集約することで、新人オペレーターでも安定した品質のサポートを提供できます。また、AIが関連情報を瞬時に提示することで、平均処理時間(AHT)を大幅に短縮します。

- 文脈に応じたパーソナライズ(顧客体験): CRMと連携し、顧客の過去の購入履歴や問い合わせ履歴を踏まえた、一人ひとりに最適化された対応を実現します。

- データ蓄積による継続改善(データ活用): 顧客との対話ログは、サービスの改善点や新たなニーズを発見するための宝の山です。AIがこれらのデータを分析し、FAQの拡充や製品改善のインサイトを提供します。

最適解は「AI×人」のハイブリッド運用

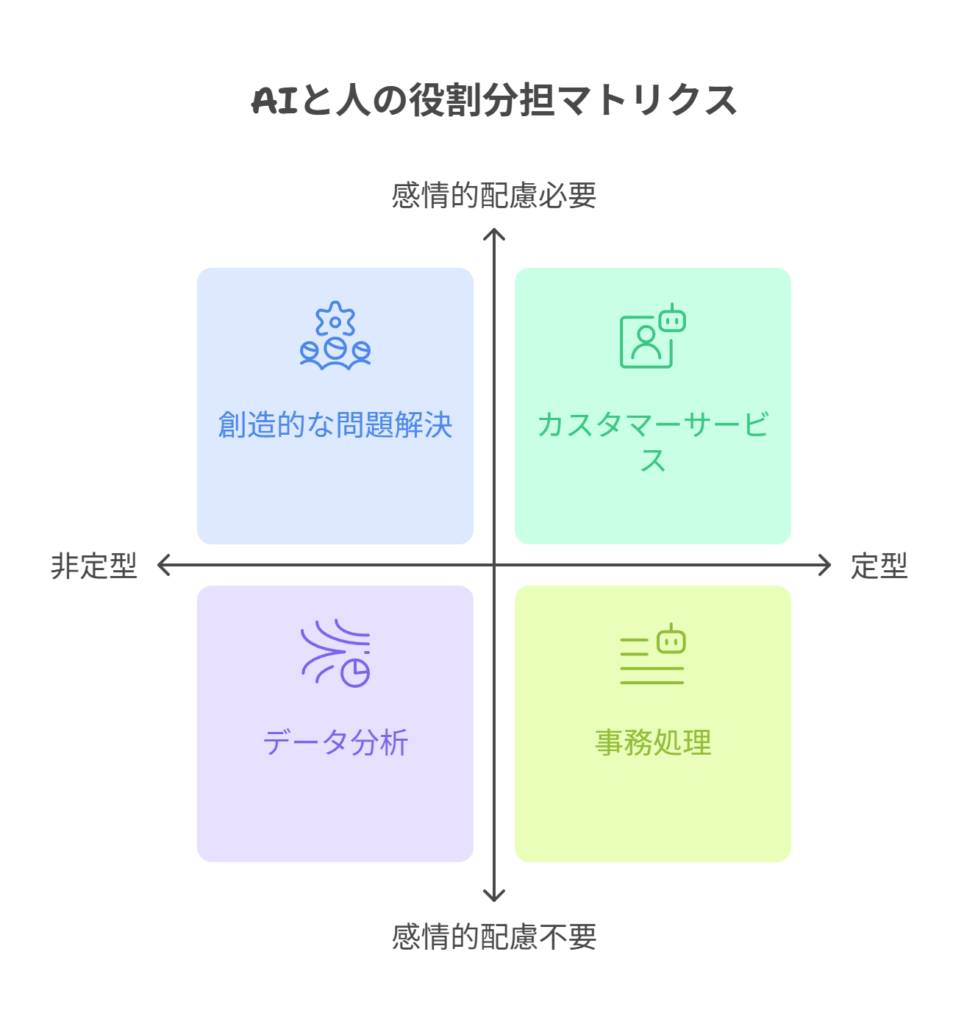

ここで重要な原則は、「AIで全てを代替しようとしない」ことです。現在の、そして当面未来の最適解は、AIと人間の強みを活かしたハイブリッドな分業体制にあります。

- AIの得意領域: 定型的な質問への即時回答、大量のデータ処理、過去のナレッジ検索、手続きの自動実行など。

- 人間の得意領域: 複雑で前例のない問題解決、顧客の感情に寄り添った共感的な対応、クレームなどの例外的な状況判断、複数の部門をまたぐ調整業務など。

AIにはまだ曖昧な表現の完全な理解や、字面には現れない顧客の感情を汲み取ることに限界があります。したがって、AIの回答で解決しない場合や、顧客が不満の兆候を見せた場合に、シームレスに人間のオペレーターへ引き継ぐ「エスカレーションパス」の設計が、ハイブリッド運用を成功させる上で最も重要な要素となります。

2. 押さえておくべき基本用語と全体像

AI活用をスムーズに進めるために、まずは頻出する基本的な用語と考え方を整理しておきましょう。

- チャットボット: Webサイトやアプリ上で、テキストチャット形式で顧客の質問に自動で応答するプログラム。生成AIと連携することで、より自然で柔軟な対話が可能になります。

- エージェントアシスト: 人間のオペレーターを支援するAI機能群の総称。通話内容のリアルタイム要約、最適な返信文案のサジェスト、関連ナレッジの自動提示、応対品質の自動モニタリングやコーチングなどが含まれます。オペレーターの生産性と品質を底上げする重要な役割を担います。

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): 日本語では「検索拡張生成」と訳されます。AIが回答を生成する際に、社内のFAQやマニュアル、製品仕様書といった信頼できる情報源(ナレッジベース)をまず検索し、その内容に基づいて回答を生成する技術です。これにより、AIが不正確な情報を生成する「ハルシネーション(幻覚)」のリスクを大幅に低減でき、高精度な回答の要となります。

- 意図予測検索: ユーザーが入力したキーワードの「言い回しの揺らぎ」をAIが解釈し、最も関連性の高いFAQや手順を提示する検索技術。「ログインできない」「サインインできない」「入れない」といった異なる表現を同一の意図として捉え、同じ解決策へ導きます。「Noヒット率(検索結果が0件になる割合)ゼロ」を目指す上で不可欠な機能です。

- 自己解決率(コンテインメント率): 問い合わせ全体のうち、人間のオペレーターを介さずにAIやセルフサービス(FAQなど)だけで問題が解決した割合。AI導入の最も重要な成果指標の一つです。

- FRT / AHT / CSAT: カスタマーサポートの運用における3大基本KPIです。

- FRT (First Response Time): 顧客からの最初の問い合わせに対して、応答するまでにかかった時間。

- AHT (Average Handle Time): 1つの問い合わせを処理するのに要した平均時間。

- CSAT (Customer Satisfaction Score): 顧客満足度。

- IVR / ASR / ボイスボット: 主に電話チャネルで活用される音声関連技術です。

- IVR (Interactive Voice Response): 「~の方は1番を」といった自動音声応答システム。

- ASR (Automatic Speech Recognition): 人間の話した言葉をテキストに変換する自動音声認識技術。通話の文字起こしなどに使われます。

- ボイスボット: 音声で自動対話し、予約受付や本人確認などの手続きを進めるAIボット。

3. 失敗しないためのAI導入ロードマップ【5つのフェーズ】

AI導入は、いきなり大規模な自動化を目指すのではなく、成果が見えやすくリスクの低い領域から着手し、段階的に範囲を広げていくのが成功の定石です。ここでは、多くの企業で成果が実証されている5段階のロードマップを提案します。

フェーズ1:FAQ/検索の高度化(RAG+意図予測)

すべてのAI活用の土台となるのが、質の高いナレッジベース(KB)です。まずは顧客とオペレーターが使うFAQサイトやヘルプセンターの「検索」を徹底的に強化することから始めます。

- やること:

- 社内に散在するFAQ、マニュアル、手順書などのナレッジを1箇所に集約・一元化する。重複や古い情報を整理・廃棄する。

- RAG基盤を導入し、ナレッジベース全体をAIが参照できるようにする。

- 意図予測検索を導入し、「ログインできない」「パスワードを忘れた」といった曖昧な自然言語での検索でも、的確な回答がヒットするようにする。

- 検索ログを分析し、「どのキーワードで検索されているか」「どの記事がよく読まれているか」「Noヒットになっている検索は何か」を可視化する。

- 成果目標: Noヒット率の大幅削減、検索ヒット率の向上、自己解決率の向上(目標:+5~10%)

- チェックリスト:

- [ ] 各ナレッジ記事の責任者と更新サイクルは明確になっているか?

- [ ] 主要な問い合わせキーワードに対する記事は網羅されているか?

- [ ] 用語の揺らぎ(例:キャンセル/解約/退会)に対応できているか?

フェーズ2:チャットボット+明確な有人エスカレーション

強力な検索基盤が整ったら、次に対話インターフェースであるチャットボットを導入します。ここでの鍵は「完全自動化」ではなく「スムーズな有人連携」です。

- やること:

- フェーズ1で構築したRAG基盤と連携したチャットボットを導入する。

- 顧客がサイトのどのページを閲覧しているか、どんな操作をしているかに応じて、チャットボットを最適なタイミングと場所で表示する(例:料金ページで長時間滞在している顧客に表示)。

- AIの回答で解決しない、あるいは顧客が「人と話したい」と入力した際には、会話履歴をすべて引き継いだ状態で、即座に人間のオペレーターへ接続するルールを設計する。

- 成果目標: FRT(初回応答時間)の劇的な改善、CSAT(顧客満足度)の維持・向上、転送率(エスカレーション率)の適正化

- チェックリスト:

- [ ] 問い合わせ内容に応じて、適切なスキルを持つオペレーターチームに振り分ける設計になっているか?

- [ ] オペレーターの応対品質をモニタリングし、チャットボットの改善に繋げるABテストのサイクルは計画されているか?

フェーズ3:自動ルーティングと優先度制御

チャットやメールでの問い合わせ内容をAIが解析し、最も適切な担当者や部署へ自動的に振り分けます。これにより、担当者をたらい回しにされる顧客のストレスと、社内の無駄な転送工数を削減します。

- やること:

- 大規模言語モデル(LLM)を活用し、顧客からの自由記述の問い合わせ文から「要件(例:請求関連、技術的な質問)」と「緊急度」を自動で判定する仕組みを導入する。

- 「緊急」「クレーム」といったキーワードや、ネガティブな感情(センチメント)が検知された問い合わせは、優先度を上げて熟練オペレーターに即時通知する。

- 成果目標: AHT(平均処理時間)の短縮、一次解決率の向上、エスカレーション回数の最適化

フェーズ4:ボイスチャネルのAI化(ASR/AI IVR/ボイスボット)

多くの企業で最もコストと工数がかかっている電話チャネルにAIを導入します。ここは効率化のポテンシャルが非常に大きい領域です。

- やること:

- エージェントアシストから開始: まずは通話内容をASR(音声認識)でリアルタイムに文字起こしし、要約や感情分析をオペレーターの画面に表示する。これにより後処理業務が大幅に削減され、コーチングにも活用できる。

- AI IVRの導入: 従来のプッシュボタン式IVRを、音声対話で要件を振り分けるAI IVRに置き換える。本人確認や簡単な手続き(例:資料請求)をIVR内で完結させる。

- ボイスボットの活用: 予約変更、返品受付、在庫確認といった定型的な手続きを、完全に自動化されたボイスボットで完結させる。

- 成果目標: 平均応答時間の短縮、IVR完了率の向上、オペレーターの稼働削減

フェーズ5:自律型AIエージェント(エンドツーエンド自動化)

ロードマップの最終段階として、複数の業務システムと連携し、手続きを最後まで完結させる自律型のエージェントを導入します。

- やること:

- CRM、在庫管理、決済システムなどとAPIで接続し、AIが直接データを参照・更新できる権限を与える。

- 「商品の返品受付から返金処理まで」「フライトの予約変更から差額決済まで」といった一連のプロセスを自動で実行するエージェントを構築する。

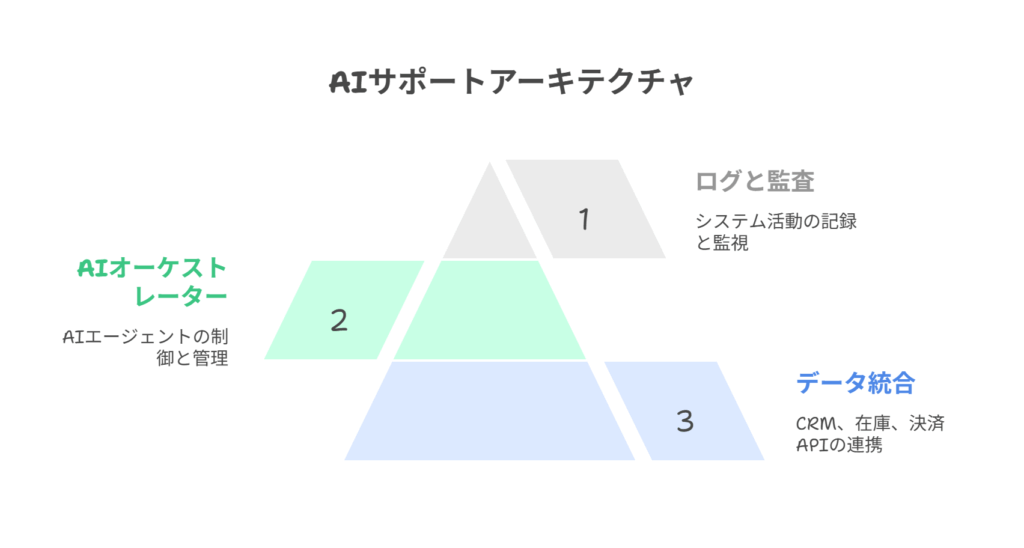

- 複数のAIエージェントの動作を統括管理する「オーケストレーター」を導入し、複雑な業務フローを制御する。

- 成果目標: 自己解決率(コンテインメント率)の最大化、問い合わせ1件あたりのコスト大幅削減、24時間365日の自律運用体制の確立

4. 【ユースケース別】現場で成果を出すAI活用術10選

理論だけでなく、具体的な活用シーンをイメージすることで、自社への導入計画がより明確になります。ここでは実務で特に効果の高い10のユースケースと、実装成功のための「勘所」を解説します。

- チャットボットによる一次対応と自己解決促進

- 目的: よくある質問への24時間即時回答、オペレーターの負荷軽減、自己解決率の向上。

- 勘所: RAGとの連携で回答精度を担保することが大前提。サイトのどのページで、どのタイミングで表示するか(UI/UX設計)が利用率を左右します。そして最も重要なのは、解決しない場合にストレスなく有人チャットへ切り替えられる導線設計です。

- エージェントアシストによるオペレーター支援

- 目的: オペレーターの生産性向上と応対品質の平準化。新人の早期戦力化。

- 勘所: 顧客との会話をリアルタイムで要約し、最適な返信文案を複数提示する機能が効果的です。同時に、関連する社内ナレッジを自動で推薦表示することで、オペレーターが情報を探す時間を削減します。熟練者の応対をAIが学習し、リアルタイムで新人へコーチングする機能も有効です。

- 優先度付き自動ルーティング

- 目的: 緊急性の高い、あるいは重要な顧客からの問い合わせを、最適な担当者に最速で繋ぐ。

- 勘所: AIによる問い合わせ内容の意図解析精度が鍵となります。さらに、文中に含まれる単語から顧客の感情(センチメント)を分析し、「怒り」「不安」といった感情が検知された場合に優先度を自動で引き上げるロジックを組むことが、顧客離反の防止に繋がります。

- ナレッジギャップの特定とヘルプ記事の自動下書き

- 目的: FAQの網羅性を高め、自己解決率を継続的に向上させる。ナレッジ更新のコストを削減する。

- 勘所: 顧客の検索ログやAIとの対話ログを分析し、「解決に至らなかった問い合わせ」や「Noヒットとなった検索キーワード」を定期的に抽出します。これらの「ナレッジギャップ」を元に、AIがヘルプ記事のドラフトを自動生成し、担当者が内容をレビューして公開する、というサイクルを構築します。

- 需要予測に基づくプロアクティブサポート

- 目的: 問い合わせが殺到する前に先手を打ち、入電数を抑制する。

- 勘所: 過去の問い合わせデータや季節性、キャンペーンなどのイベント情報をAIに学習させ、問い合わせの需要を予測します。システム障害の発生時や、特定の製品に関する問い合わせが急増する兆候を検知した場合、Webサイト上で先回りして通知を出したり、チャットボットで専用の案内フローを用意したりすることで、パニック的な問い合わせ集中を防ぎます。

- 感情分析(センチメント分析)による顧客満足度のモニタリング

- 目的: 顧客の不満や怒りを早期に検知し、深刻なクレームや解約を未然に防ぐ。

- 勘所: テキストや音声からポジティブ/ネガティブな感情をスコアリングします。ネガティブスコアが一定の閾値を超えた場合に、スーパーバイザーや熟練オペレーターへ自動でアラートを飛ばす仕組みを構築します。これにより、問題が大きくなる前に適切な対応が可能になります。

- 機械翻訳を活用した多言語対応

- 目的: グローバルに展開する顧客に対して、24時間365日、母国語でのサポートを提供する。

- 勘所: 単純な機械翻訳だけでは、専門用語やブランド独自の言い回しに対応できません。業界や製品に特化した専門用語辞書をAIに登録し、翻訳精度を高めることが重要です。また、国ごとの文化的な背景に配慮した丁寧なレスポンスができるよう、スタイルガイドを整備することも有効です。

- 音声認識/ボイスボットによる電話業務の自動化

- 目的: 電話窓口の応答率向上、待ち時間短縮、オペレーターの負荷軽減。

- 勘所: 本人確認、要件の分類、予約変更や資料請求といった定型的な手続きをボイスボットで自動完了させます。特に、分岐が多く複雑な手続きフローを、いかに顧客がストレスなく完了できるかが設計の鍵となります。まずは通話の自動文字起こしや要約といった、オペレーター支援機能から小さく始めるのが安全です。

- サポート中の自然なアップセル/クロスセル提案

- 目的: カスタマーサポートをコストセンターからプロフィットセンターへ転換する。LTV(顧客生涯価値)を向上させる。

- 勘所: 顧客の課題解決を最優先することが大前提です。問題が解決した直後など、顧客の満足度が高いタイミングで、その顧客の状況や課題解決に真に貢献する関連製品や上位プランをAIが提案します。あくまで文脈に適合した提案に絞り、提案の頻度を抑制する制御が不可欠です。

- 応対品質の自動モニタリングとコーチング

- 目的: これまでサンプリングでしか実施できなかった品質チェックを全件自動化し、教育のスピードと質を向上させる。

- 勘所: 会社の応対品質基準(例:丁寧な言葉遣い、必須案内の漏れがないか、禁止用語を使っていないか等)をAIに学習させ、全オペレーターの全応対履歴を自動で評価・スコアリングします。基準を満たしていない箇所を具体的に指摘し、改善のためのフィードバックを自動生成することで、スーパーバイザーのレビュー工数を削減し、客観的で一貫したコーチングを実現します。

5. チャネル別に見る実装のポイント【特に電話(ボイス)が成長領域】

AI活用の効果は、どの顧客接点(チャネル)に実装するかによっても大きく異なります。

- Web/アプリ内サポート:

顧客が閲覧しているページ(例:料金ページ、解約ページ)や、行っている操作(例:購入フロー、設定変更フロー)に合わせて、チャットボットの起動条件や表示するシナリオを最適化することが重要です。特に、「意図予測検索」をヘルプセンターに導入し、Noヒット率を限りなくゼロに近づける設計が、問い合わせ件数そのものを削減する上で最も効果的です。 - メール/問い合わせフォーム:

受信した問い合わせメールの内容をAIが自動で要約・分類し、適切な担当チームに振り分けるだけでも大きな効率化に繋がります。さらに、問い合わせ内容に紐づくナレッジを自動で提示したり、返信文案を生成したりすることで、オペレーターの作業時間を短縮できます。SLA(サービスレベル合意)違反の予兆がある問い合わせを警告する機能も有効です。 - チャット(サイト内/外部SNS):

AIから有人オペレーターへ切り替える際の「摩擦」を最小限にすることが顧客体験を左右します。AIとの会話履歴、顧客情報、AIが推定した問い合わせ意図などを、オペレーター側に自動で引き継ぎ、顧客に同じ説明を繰り返させないことが絶対条件です。 - 電話/音声(ボイスチャネル):

ここが今、最もAI化による成長が見込める領域です。- ASR(自動音声認識)の活用: すべての通話を自動で文字起こしし、テキストデータとして保存・分析可能にします。これにより、通話内容の要約作成、感情分析、コンプライアンスチェックなどが自動化できます。

- AI IVRによる入口の効率化: 「ご用件を簡単にお話しください」と顧客に話してもらうだけで、AIが意図を理解し、適切な窓口へ振り分けます。本人確認やよくある手続き(例:住所変更の受付)をIVR内で自動完了させることで、オペレーターに繋がる前の段階で多くの問い合わせを解決できます。

- ボイスボットによる手続きの完結: 予約変更、返品受付、在庫確認といった、より複雑な手続きを完全に自動対話で完結させます。

実際に国内の企業でも、ボイスチャネルのAI化で大きな成果が出ています。

- 教育関連企業: チャットボットと検索高度化により、問い合わせ件数を毎月前年比で約15%削減。

- エネルギー関連企業: 音声認識システムとCRMを連携させ、顧客情報のポップアップ表示を自動化。平均応答時間を約10秒短縮し、年間で約1.1万時間の業務効率化を達成。

- 金融サービス企業: AIによる電話自動応答サービスを導入し、コールセンターのコストを約48%削減。これまで約20%だったIVRでの受付完了率を、約68%まで向上させることに成功。

これらの成功事例に共通しているのは、闇雲に技術を導入するのではなく、明確なKPIを設定し、既存の業務システムと緊密に連携させ、顧客の導線を緻密に設計している点です。

6. 成果を可視化するKPI設計と運用のフレームワーク

「AIを導入して良かった」と自信を持って言うためには、導入効果を客観的な数値で測定する仕組みが不可欠です。感覚的な評価ではなく、データに基づいた判断が改善サイクルを加速させます。

追うべき主要KPI

以下のKPIをダッシュボードなどで定点観測できる状態を目指しましょう。

- 効率性に関する指標:

- FRT(初回応答時間): 顧客を待たせる時間をどれだけ短縮できたか。

- AHT(平均処理時間): オペレーターが1件の対応にかける時間をどれだけ削減できたか。

- 稼働削減時間 / コスト削減額: AIが処理した問い合わせ件数から、人時換算または金額換算した貢献度。

- コスト/件: 問い合わせ1件あたりの処理コスト。

- 品質・顧客体験に関する指標:

- CSAT(顧客満足度): AI導入後も満足度が維持・向上しているか。

- 一次解決率 (FCR – First Contact Resolution): 最初の問い合わせで問題が解決した割合。

- 転送/エスカレーション率: AIから有人、またはオペレーター間で転送が発生した割合。これが低いほど、適切な初期対応ができている証拠です。

- AIのパフォーマンスに関する指標:

- 自己解決率 / コンテインメント率: 人を介さずに解決した問い合わせの割合。AI導入の直接的な成果指標。

- IVR完了率: IVRの途中で離脱せず、最後まで手続きを完了した顧客の割合。

- 正答率: チャットボットやボイスボットが、顧客の質問に対して正しく回答できた割合。定期的な監査が必要です。

運用のフレームワーク

KPIは設定するだけでは意味がありません。データを見て、次のアクションに繋げる運用ルールを確立しましょう。

- 週次レビュー: 主要KPIの変動をダッシュボードで確認。異常値がないか、目標との乖離はどの程度かを確認する。

- 月次改善ミーティング: 成果の出ていない部分(例:Noヒット率が高いキーワード、自己解決率が低い問い合わせカテゴリ)を特定し、原因を分析。ナレッジの追加やチャットボットのシナリオ修正といった改善策を立案し、翌月の改善スプリントで実行する。

- ABテストの習慣化: チャットボットの表示タイミングやメッセージの文言など、改善施策は必ずABテストを行い、データに基づいて効果を検証してから本格展開する。

7. AIの精度を左右するナレッジ運用とRAGの極意

どんなに高性能なAIを導入しても、参照する情報源(ナレッジ)が不正確で古ければ、誤った回答を連発してしまい、かえって顧客の不信感を招きます。AIの頭脳となるナレッジベースの品質こそが、自己解決率向上の生命線です。

- 一元管理の徹底: FAQ、社内マニュアル、製品仕様書、業務手順書など、顧客やオペレーターが参照する情報は、必ず単一の信頼できる場所(Single Source of Truth)に集約します。各記事には必ず「所有者(責任部署)」「最終レビュー日」「有効期限」を明記し、情報が陳腐化するのを防ぎます。

- ギャップの可視化と改善サイクル: 顧客からの問い合わせログやサイト内検索のログは、「顧客が何を知りたいか」を示す最も正直なデータです。これらのログを分析し、「解決できなかった質問」や「検索してもヒットしなかったキーワード」を特定します。これがナレッジの「ギャップ」です。このギャップを埋めるための新しい記事を、AIに下書きさせてから人間がレビュー・公開する、というサイクルを制度化します。

- 「Noヒット率ゼロ」を目指す意図予測検索: 顧客は必ずしも正式な製品名や機能名で検索するとは限りません。「言い回しの揺らぎ」や「口語表現」にも柔軟に対応できる意図予測検索の導入は、自己解決率向上に直接的な効果があります。Noヒット率を主要KPIの一つとして継続的にトラッキングし、ヒットしなかったキーワードを吸収できるよう、ナレッジのタイトルやタグを定期的に見直しましょう。

8. 顧客体験を最大化するUI/UX設計と有人エスカレーション

AIを導入する目的は、顧客の問題を「より速く、より簡単に」解決することです。しかし、使いにくいインターフェース(UI)や、分かりにくい導線(UX)は、顧客に余計なストレスを与え、企業のブランドイメージを損ないます。

- 表示場所と起動条件の最適化: チャットボットは、闇雲に全てのページで表示するべきではありません。例えば、料金プランの比較ページや、購入手続き、解約手続きといった、顧客の目的が明確で、疑問が生じやすい場面で積極的に表示するのが効果的です。一方で、トップページなどの一般的なページでは、控えめなアイコン表示に留めるなど、顧客体験を妨げない配慮が必要です。

- 途中離脱の最小化: チャットボットとの対話は、短く、明確であることが鉄則です。選択肢は多すぎず、自由入力にも対応できるようにします。AIが顧客の意図を理解できなかった場合は、何度も同じ質問を繰り返すのではなく、2回失敗したらすぐに有人チャテへの切り替えを提案するなど、潔く人に引き継ぐ設計が重要です。

- 最高の引継ぎ体験を設計する: 顧客が最も不満を感じる瞬間の一つが、「AIから人に代わったときに、同じ話をゼロから説明させられる」ことです。これを防ぐため、AIとの会話履歴、顧客の会員情報、閲覧していたページ情報、AIが推定した問い合わせ意図などを、全てオペレーター側の画面に自動で表示し、シームレスに会話を再開できる仕組みは必須要件です。

9. 自社に最適なAIツールの選び方【5つの視点】

市場には数多くのカスタマーサポート向けAIツールが存在し、どれを選べば良いか迷うことも多いでしょう。ここでは、自社に最適なツールを選定するための5つの重要な視点を紹介します。

ツールの主なタイプ分類

- プラットフォーム内蔵型: Salesforce, Zendesk, ServiceNowなど、既存のCRMやヘルプデスクプラットフォームにAI機能が標準で組み込まれているタイプ。データ連携がスムーズで、導入が容易な点がメリットです。

- 特定機能特化型: 高度な日本語検索(RAG)、チャットボット、エージェントアシストなど、特定の機能に強みを持つツール。既存システムと組み合わせて、特定の課題をピンポイントで解決したい場合に有効です。

- マルチチャネル統合型: Web、チャット、メール、LINEなどのメッセージングアプリを横断して、一貫した顧客体験を設計・管理できるSaaS。複数のチャネルで顧客と接点がある企業に向いています。

- 国産の運用支援型: ツール提供だけでなく、導入後の運用伴走や改善サイクルの構築支援に手厚いのが特徴。AI運用のノウハウが社内にない場合に心強いパートナーとなります。

選定時に必ずチェックすべき5つのポイント

- チャネル適合性: 自社の問い合わせチャネルの比率(電話、メール、チャットの割合)と、ツールが対応しているチャネルが合致しているか。特にボイスチャネルへの対応力は重要な比較ポイントです。

- システム連携性: 既存のCRM、在庫管理、決済システム、社内コミュニケーションツール(Slackなど)と、APIやノーコードで簡単に連携できるか。連携なくして高度な自動化は実現しません。

- 日本語処理能力(特にRAG/検索): 日本語特有の言い回しの揺らぎや曖昧な表現を、どれだけ正確に解釈できるか。Noヒット率の削減実績や、トライアルでの精度検証は必須です。

- セキュリティと法令遵守:

- データの暗号化(保存時・転送時)、厳格なアクセス制御、脆弱性診断の実施状況はどうか。

- 個人情報保護法やGDPRといった国内外の法令に準拠しているか。

- 全ての操作ログが記録され、監査に対応できるか。

- 運用支援と伴走体制:

- 導入後の定例レビューや改善提案といった、カスタマーサクセスの支援体制は手厚いか。

- 操作方法に関する教育コンテンツやトレーニングは提供されるか。

- ライセンス費用だけでなく、実装コストや運用にかかる人件費を含めた総所有コスト(TCO)で比較検討することが重要です。

10. 【応用編】拡張性と安全性を両立するアーキテクチャ設計

本格的なAI活用を見据えるなら、場当たり的な導入ではなく、将来の拡張性を見越したシステム全体の設計(アーキテクチャ)が重要になります。

- 中核はCRM: 顧客情報を一元管理するCRMをシステムの中心に据え、そこから在庫、決済、配送、予約といった各種業務システムへAPIで連携する疎結合な構成が理想です。

- RAG基盤の独立: ナレッジベースとそれを検索するRAG基盤は、特定のチャットボット製品に依存せず、独立したコンポーネントとして構築することで、将来的に他のAIエージェントからも再利用できます。

- オーケストレーターの役割: 複雑な業務プロセス(例:返品リクエスト→在庫システムへ引当→配送システムへ集荷依頼→決済システムへ返金処理)は、「オーケストレーター」と呼ばれる制御コンポーネントが、複数の特化型AIエージェントを順次呼び出す形で実現します。

- セキュリティと監査性: 個人情報(PII)のマスキング、データ保持ポリシーの徹底、通信と保存データの暗号化、最小権限の原則など、セキュリティを設計の初期段階から組み込みます。AIの全ての意思決定プロセスはログとして記録し、後から追跡・検証できるようにすることが説明責任の観点から不可欠です。

11. 見落とせないガバナンスとリスク管理

AIの利便性の裏側には、セキュリティ、法令、倫理的なリスクが潜んでいます。これらに蓋をせず、事前に管理体制(ガバナンス)を構築することが、持続可能なAI活用の前提条件です。

- セキュリティ: 定期的な脆弱性診断の実施、アクセス権限の定期的な見直し、特権IDの厳格な管理など、従来のITセキュリティガバナンスをAIシステムにも適用します。

- 法令遵守: 個人情報保護法に基づき、AIが個人情報を処理する際の同意取得、利用目的の明確化、データ越境移転の管理などを徹底します。特に生成AIの学習データに個人情報が含まれないよう、ベンダーのポリシーを確認することが重要です。

- 説明責任と透明性: AIがなぜその判断を下したのか(例:なぜこの問い合わせを「緊急」と判定したのか)を、ログを元に人間が説明できる仕組みを確保します。誤った応答をした際の修正フローや、重要な判断には人間の承認を介在させるプロセスを設けます。

- モデルリスクへの備え: AIは学習データにない、前例のない問い合わせに対しては誤った回答をする可能性があります。AIの回答の確信度が低い場合に、自動的に有人対応へ切り替えるセーフティネット(フォールバック)を必ず設計しておきましょう。

12. よくある5つの誤解と失敗パターン、その回避策

最後に、AI導入プロジェクトが陥りがちな典型的な失敗パターンとその対策を共有します。

- 誤解:「AIを導入すれば、すぐに工数が半減する」

- 現実と対策: AI導入は魔法ではありません。明確なKPIを設定し、フェーズ1の検索強化から着実に成果を積み上げていく地道なプロセスです。短期的なコスト削減だけを追うと失敗します。

- 誤解:「FAQ(ナレッジ)は一度作れば終わり」

- 現実と対策: ナレッジは「生き物」です。問い合わせログを分析し、常にギャップを埋め、情報を最新に保つ更新サイクルを制度化しなければ、AIの回答精度はすぐに劣化します。

- 誤解:「完全自動化を最優先すべきだ」

- 現実と対策: 顧客体験を無視した自動化は、顧客の離反を招きます。AIが苦手とする曖昧で複雑な問い合わせや、感情的な対応が必要なケースは、潔く人間に渡すエスカレーションルートを常設することが、結果的に顧客満足度を高めます。

- 誤解:「高性能なツールさえ選べば成功する」

- 現実と対策: ツールはあくまで道具です。既存のCRMや業務システムとの連携設計、そしてツールを使いこなし改善を回す運用体制がなければ、宝の持ち腐れになります。

- 誤解:「これからは電話サポートを縮小すべきだ」

- 現実と対策: 一概には言えません。電話は依然として緊急時や複雑な相談における重要なチャネルです。縮小ではなく、本記事で紹介したASRやAI IVR、ボイスボットで「攻めの効率化」を図るべきチャネルです。

13. よくある質問(FAQ)

Q1. AI導入はどこから始めるべきですか?

A1. まずは「検索/RAGとナレッジベース(KB)の整備」から始めるのが最善です。顧客とオペレーターの自己解決率を高めることが、その後のチャットボットやAIエージェントの効果を最大化する土台となります。Noヒット率と自己解決率の改善に集中しましょう。

Q2. 成果を測るために、最低限どのKPIを見ればよいですか?

A2. まずは「自己解決率」「FRT(初回応答時間)」「AHT(平均処理時間)」「CSAT(顧客満足度)」の4つを定点観測しましょう。これらに加え、チャネルごとに「IVR完了率」や「転送率」などを追加していくのが良いでしょう。

Q3. 生成AIは間違った情報を答えるのが怖いのですが、どう防げますか?

A3. 3つの対策が有効です。①RAGを用いて、信頼できる社内ナレッジにのみ基づいて回答を生成させる。②AIの回答範囲を特定の業務に限定する(スコープ制限)。③AIの回答の確信度が低い場合に、自動で有人対応に切り替えるしきい値を設定する。④プロンプトと回答を全て監査ログとして残す。

Q4. 電話のAI化は技術的に難しくないですか?

A4. 段階的に導入すれば難しくありません。リスクが低いのは、オペレーターを支援する「通話の自動要約」や「感情分析」から始めることです。そこで効果を実感してから、AI IVRやボイスボットへとステップアップするのが安全な進め方です。

Q5. 既存のCRMやヘルプデスクと連携できますか?

A5. ほとんどの主要なAIサポートツールは、主要なCRM(Salesforceなど)との連携用APIやノーコード連携機能を用意しています。ツール選定の際には、自社で利用中のシステムとの接続可否を最優先で検証し、可能であればトライアル環境(サンドボックス)で実際に接続テストを行うことを強く推奨します。

14. まとめと次のアクション

本記事では、生成AI時代のカスタマーサポートが目指すべき姿と、そこへ至るための具体的なロードマップ、実践的なノウハウを網羅的に解説してきました。

本記事のポイント総括

- AI活用の本質的な価値は「即時性・拡張性・品質・パーソナライズ・データ活用」の5つの領域に現れます。

- 成功の鍵は、KPI設計、業務システム連携、ナレッジ運用、UI/UX設計、継続的なテスト、そしてAIと人の最適なハイブリッド分業で決まります。

- 導入は「①検索/RAG → ②ボット+有人連携 → ③自動ルーティング → ④ボイスAI化 → ⑤自律エージェント」の順で段階的に進めるのが王道です。

- セキュリティ、法令遵守、説明責任といったガバナンス体制の構築は、技術選定と同等、あるいはそれ以上に重要です。

AIはもはや、一部の先進企業だけのものではありません。顧客の期待に応え、従業員の満足度を高め、事業を成長させるための必須の経営基盤となりつつあります。

明日からできる3つのアクション

この記事を読んで「何から始めようか」と考えているなら、まずは以下の3つのステップから着手してみてください。

- 現状の可視化: 過去1ヶ月分の問い合わせログを集計し、「問い合わせ内容のトップ10」「Noヒットになっている検索キーワード」「チャネル別のFRT/AHT」を可視化する。これが全ての改善の出発点です。

- ナレッジの棚卸しとPoC計画: 社内のFAQやマニュアルをリストアップし、陳腐化しているものがないか棚卸しします。その上で、主要なナレッジを対象とした「RAG+意図予測検索」の小規模なPoC(概念実証)を、2~4週間程度の期間で実施する計画を立てましょう。

- スモールスタートの具体化: 影響範囲が限定的で効果が見えやすい「チャットボットの有人エスカレーション設計」と「電話の通話自動要約」の導入について、具体的なツール候補のリストアップと情報収集を開始しましょう。

カスタマーサポートの変革は、一朝一夕には成りません。しかし、本記事で示したロードマップに沿って、KPIで効果を可視化しながら、ナレッジと導線を磨き続けることで、必ずや「自己解決率・応答速度・品質・スケール・データ活用」という5つの成果を同時に手にすることができるはずです。

次の四半期の計画に、まずは「ログ分析とKB整備」を組み込み、貴社のカスタマーサポートを新たなステージへと進化させる、確かな一歩を踏み出してください。