- 1 n8nライセンス解説:Sustainable Use Licenseを正しく理解し、企業で安全に商用利用する方法

- 2 まず理解すべき基本:n8nのSustainable Use License (SUL)とは何か?

- 3 【実践】ライセンス違反にならない!n8nの合法的な商用利用5モデル

- 4 判断の分かれ道:明確にNGなパターンとグレーゾーンの対処法

- 5 自社に最適な選択は?セルフホスト vs クラウド vs Embed

- 6 技術者のためのセルフホスト運用ベストプラクティス

- 7 組織としてのライセンス遵守ガバナンス体制の構築

- 8 FAQ:n8nライセンスに関するよくある質問

- 9 まとめ:自信を持ってn8nを使いこなすための次のアクション

n8nライセンス解説:Sustainable Use Licenseを正しく理解し、企業で安全に商用利用する方法

ワークフロー自動化ツール「n8n」の導入を検討する中で、このような疑問や不安を抱えていませんか?

- 「n8nは本当に無料で使えるのか?どこまでが許容範囲なんだろう?」

- 「顧客向けのサービスに組み込んだら、ライセンス違反になるのでは?」

- 「”フェアコード”や”Sustainable Use License”という言葉がよく分からない…」

- 「ライセンス違反のリスクを回避し、全社で安心して使うための具体的な方法が知りたい」

n8nは、その高い機能性と拡張性から多くの技術者に支持されていますが、そのライセンス体系は一般的なオープンソースソフトウェア(OSS)とは一線を画します。この「Sustainable Use License(SUL)」を正しく理解しないまま利用を進めると、意図せずライセンス違反を犯し、ビジネスに深刻な影響を及ぼすリスクも否定できません。

しかし、ご安心ください。n8nのライセンスは、ポイントさえ押さえれば決して複雑なものではありません。むしろ、その思想を理解すれば、企業活動において非常に強力な武器となります。

この記事では、企業の技術責任者、アーキテクト、そして法務・購買担当者の方々がn8nのライセンスについて共通認識を持ち、自信を持って導入・運用・収益化を進められるよう、以下の内容を一気通貫で徹底解説します。

- n8nライセンス(SUL)の基本思想と、OSSとの決定的な違い

- 具体的なOK例とNG例、判断に迷うグレーゾーンの明確な線引き

- ライセンス違反にならない、合法的な5つの商用利用モデル

- SaaS組み込みを可能にする「n8n Embed」とは何か?

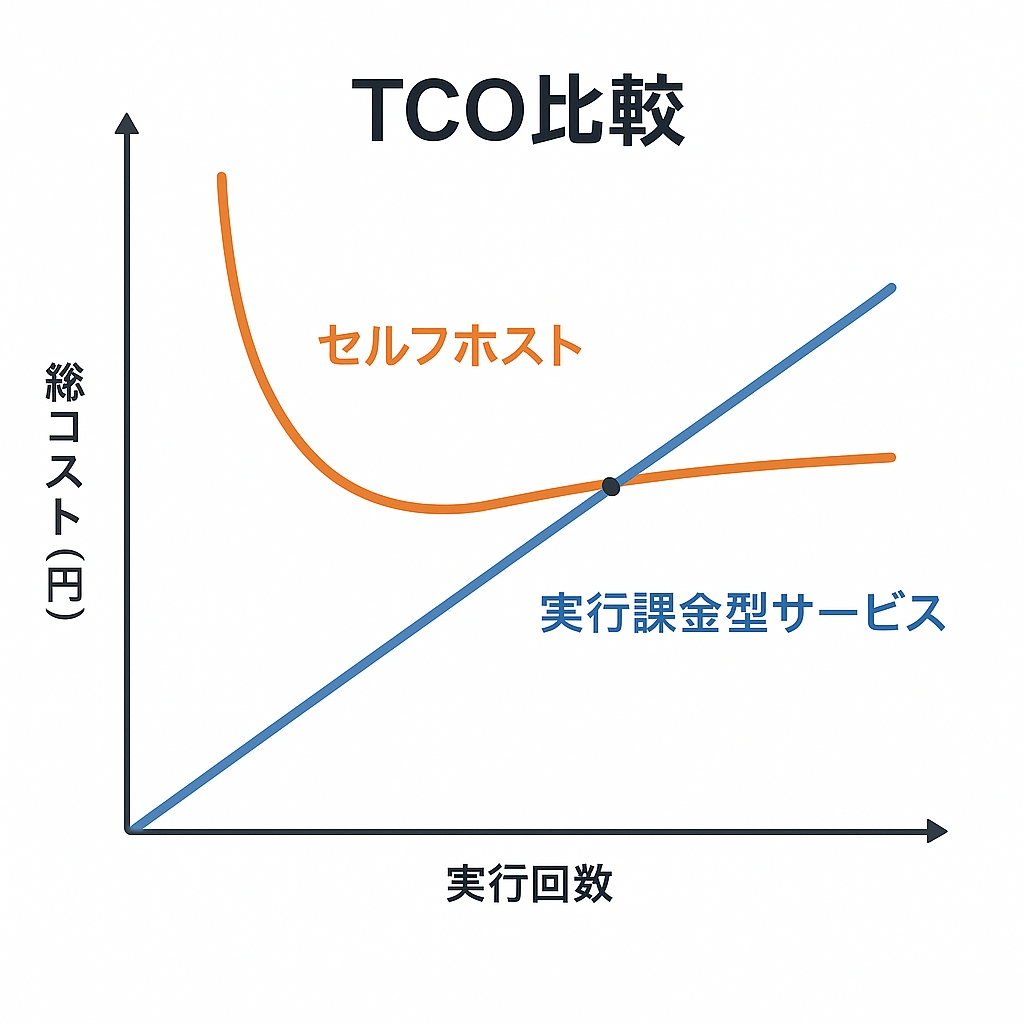

- セルフホストとクラウド版のTCO(総所有コスト)比較と最適な選択肢

- 大規模運用に耐えるセルフホストの技術的ベストプラクティス

- 社内でのライセンス遵守体制を構築するための実践的チェックリスト

この記事を最後まで読めば、n8nライセンスに関する曖昧な不安は解消され、社内での合意形成を円滑に進め、安全な導入から収益化までの具体的な道筋が明確になるはずです。

先に結論:n8nライセンスで押さえるべき最重要ポイント

お忙しい方のために、まずこの記事の核心となる要点をまとめます。

- 基本原則: n8nは「フェアコード(SUL)」です。ソースコードは公開されていますが、「n8n自体の価値を直接販売する」行為(再販、ホスティングサービス提供など)は制限されます。

- 社内利用は完全無料: 自社の業務効率化や自動化(Internal Business Use)が目的であれば、企業の規模に関わらずライセンス費用は発生しません。

- 許可される商用利用は多い: クライアントの環境上でワークフローを構築・運用代行するコンサルティング業務、教育コンテンツやテンプレートの販売、カスタムノードの開発・提供は公式に許可されています。

- 明確な禁止事項: n8nに独自の名前をつけて販売する(ホワイトラベル)、自社サーバーでn8nをホストして顧客に有償で利用させる、自社SaaSに組み込んで機能として提供することは、原則としてライセンス違反となります。

- SaaS組み込みの正規ルート: 上記の禁止事項に該当する場合でも、有償ライセンスプログラム「n8n Embed」(年額5万ドル〜)を契約することで、合法的にn8nを自社製品に組み込むことが可能です。

- グレーゾーンの判断軸: 迷ったときは、「提供するサービスの主たる価値は何か?(n8nの利用権か、専門知識や成果物か)」「顧客の認証情報を自社で保持・操作するか?」という2つの問いで考えましょう。それでも不明な場合は、設計案を添えて公式窓口(license@n8n.io)に相談することが最も確実です。

- コスト優位性: セルフホストの場合、ライセンス費用はゼロで実行回数も無制限です。中規模から大規模な利用では、実行回数に応じて課金される他のiPaaS製品と比較して、TCO(総所有コスト)で大きな優位性を持つことが多々あります。

それでは、各項目を詳しく掘り下げていきましょう。

まず理解すべき基本:n8nのSustainable Use License (SUL)とは何か?

n8nのライセンスを理解する上で、最初のステップは「SUL」という概念を正しく把握することです。これは、従来のオープンソースとは異なる思想に基づいています。

1. SULの位置づけと「フェアコード」という思想

n8nが採用しているSULは、「フェアコード(Fair-code)」と呼ばれるライセンスモデルの一種です。このモデルの核心的な思想は、ソフトウェア開発の持続可能性(Sustainable)と、コミュニティによる自由な利用のバランスを取ることにあります。

- ソースコードは公開: 誰でもソースコードを閲覧、改変、そしてセルフホストで利用できます。

- 内部利用は広く許容: 自社や個人の目的でn8nを使うことは、規模を問わず広く許可されています。

- 「n8n自体」の販売を制限: 一方で、開発元であるn8n社のビジネスと競合するような形で、n8nそのものを再販したり、ホスティングサービスとして提供したりして収益を上げることは制限されています。

これにより、n8n社は開発を継続するための収益を確保しつつ、ユーザーは内部利用の範囲で強力なツールを無料で利用できる、というエコシステムが成り立っています。

一般的なOSSライセンス(例: MIT, Apache-2.0)が再販やSaaSへの組み込みも含めてほぼ無制限に自由を認めているのに対し、SULはこの「商用提供」の部分に明確な一線を引いています。したがって、企業がn8nを利用する際は、「OSSだから何でもできる」という思い込みを捨て、SULの条項を正しく理解することが不可欠です。

2. 実務で迷わないための用語整理

ライセンス条項を読み解く際、特に判断に迷いがちな用語を整理しておきましょう。

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 内部ビジネス目的 (Internal Business Use) | 自社の業務効率化やデータ連携、ETL処理など、自社のビジネスを運営するためにn8nを利用すること。従業員が何万人いる大企業であっても、この目的であれば完全に無料です。 |

| 再販売 (Resale / Whitelabel) | n8nの名称やUIデザインを変更し、あたかも自社製品であるかのように販売すること。これはSULで原則として禁止されています。 |

| ホスティング (Hosting) | 自社が管理するサーバー上でn8nを稼働させ、第三者である顧客にアカウントを発行し、利用料を得ること。これも原則として禁止されています。 |

| エンベッド (Embedded / SaaS組み込み) | 自社が開発・提供するSaaS製品の機能の一部としてn8nを統合し、顧客に有償で提供すること。これも原則として禁止されていますが、後述する「n8n Embed」ライセンスを契約することで可能になります。 |

| コンサルティング (Consulting) | 顧客が所有・管理するn8nインスタンス上で、ワークフローの設計、構築、運用代行を行い、その対価として労務費や専門知識に対する報酬を得ること。これは許可されています。 |

| カスタムノード (Custom Nodes) | n8nを拡張するための独自の接続部品(ノード)を開発し、配布または販売すること。これも許可されています。 |

3. 許可される行為 vs 禁止される行為(早わかりマトリクス)

ここまでの内容を一枚の表にまとめました。自社の利用ケースがどこに該当するか、まずは大枠を掴んでください。

| 利用形態 | 許可/禁止 | 備考 |

|---|---|---|

| 社内業務の自動化 | OK | 企業規模・実行回数に関わらず無料 |

| クライアント環境での構築・運用代行 | OK | n8nインスタンスの所有者はクライアント |

| 教育、教材、研修の提供 | OK | 知見や教育コンテンツの対価として収益化 |

| ワークフローテンプレートの販売・配布 | OK | 自作のテンプレートは成果物とみなされる |

| カスタムノードの開発・販売 | OK | 自作ノードのライセンスは開発者が選択可能 |

| n8nの再販売(ホワイトラベル) | NG | n8n自体を自社製品として販売する行為 |

| 自社サーバーでの有償ホスティング | NG | 顧客にn8nの利用権を有償で提供する行為 |

| 自社SaaSへの組み込み | 原則NG | 有償ライセンス「n8n Embed」で例外的に可能 |

【実践】ライセンス違反にならない!n8nの合法的な商用利用5モデル

では、具体的にどのような形でならn8nをビジネスに活用し、収益を上げることができるのでしょうか。ここでは、SULに準拠した代表的な5つの商用利用モデルを、技術的・契約上の注意点とともに解説します。

モデル1:社内業務の自動化 (Internal Automation)

これは最もシンプルかつ強力なn8nの活用法です。

- 典型的なユースケース:

- CRM(顧客管理システム)と会計ソフトのデータ同期

- カスタマーサポートのチケットを内容に応じて自動で担当者に割り振り

- 複数のSaaSからデータを抽出し、DWH(データウェアハウス)に集約するETL処理

- サーバーの監査ログを収集し、セキュリティインシデントの予兆を通知

- 技術的なポイント:

- セルフホストであれば、実行回数やノードの利用に一切の制限はありません。高負荷な処理が想定される場合は、後述するキュー/ワーカー構成を組むことで、安定したスループットを確保できます。

- APIキーやデータベースのパスワードといった機密情報は、n8nのCredential機能で安全に暗号化して管理しましょう。より高度なセキュリティが求められる場合は、外部のシークレット管理ストア(例: HashiCorp Vault)との連携も検討します。

- 誰が、いつ、どのワークフローを変更したかを追跡できるよう、Gitによるバージョン管理や変更時の承認フローを整備することがガバナンス上重要です。

- 契約・法務上の注意点:

- この利用形態であれば、n8n社との追加契約は一切不要です。

- ただし、取り扱うデータに個人情報が含まれる場合は、自社の個人情報保護規程や関連法規(個人情報保護法など)を遵守する必要があります。データの国外移転やログの保管期間など、社内ルールに合わせて運用を設計しましょう。

モデル2:クライアント環境での構築・運用代行 (Consulting/Implementation)

システムインテグレーターやコンサルティングファームにとって、最も現実的で収益性の高いモデルです。

- 典型的なユースケース:

- クライアント企業が契約しているサーバー(AWS, GCPなど)上にn8n環境を構築し、要望に応じたワークフローを設計・実装する。

- 構築済みのワークフローについて、監視、障害対応、定期的なアップデートといった保守・運用サービスを月額で提供する。

- 成功の鍵となるパターン:

- BYOI (Bring Your Own Instance) モデル: 「インスタンスはお客様にご用意いただく」という考え方です。n8nの実行環境はあくまでクライアントの資産(クライアントのクラウドアカウント内など)とし、開発・運用側はそこにアクセス権をもらって作業します。これにより、「ホスティング」と見なされるリスクを完全に回避できます。

- 運用委託契約を結び、バックアップ、監視、アップグレードといった管理業務を代行することも全く問題ありません。

- 契約・法務上の注意点:

- 提案書や契約書に「n8nプラットフォームを有償で提供」といった誤解を招く表現は絶対に避けましょう。「お客様の環境上に構築したn8nシステムの設計・実装および運用保守」といったように、あくまで労務や専門知識の提供であることが明確になるように記述します。

- 各種サービスのAPIキーなど、資格情報の所有者はクライアントであることを契約上明確にし、自社はあくまで預託された情報を管理する立場であることを徹底します。秘密保持契約(NDA)や権限管理の範囲についても具体的に定めておきましょう。

モデル3:教育・教材・テンプレートの提供 (Training/Content)

n8nに関する専門知識やノウハウをコンテンツとして販売するモデルです。

- 典型的なユースケース:

- n8nの使い方を解説するオンライン講座や企業研修の実施

- 特定の業務を自動化するためのワークフローテンプレート集(レシピ集)の販売

- n8n運用のベストプラクティスをまとめた電子書籍や有料ブログの運営

- 実務上のコツ:

- ワークフローテンプレートを販売する際は、利用者が簡単に導入できるよう、APIキーなどを設定する箇所は環境変数やCredential名で抽象化し、設定ガイドを添付すると親切です。

- 「このテンプレートはn8n v1.x系で動作確認済みです」のように、動作保証するn8nのバージョンを明記することで、後のトラブルを防げます。

- ライセンス上の注意点:

- ワークフローのJSONファイルや解説コンテンツはあなた自身の著作物です。n8n本体のソースコードを再配布するわけではないため、SULの制約はほとんど関係ありません。

- 念のため、コンテンツの利用規約に「n8nのライセンス遵守は利用者自身の責任となります」といった免責事項を記載しておくとより安全です。

モデル4:カスタムノードの開発・提供 (Extensions)

特定のSaaSや日本国内の独自サービスとの連携を実現する拡張機能(カスタムノード)を開発し、販売・配布するモデルです。

- 典型的なユースケース:

- 日本の会計SaaSや勤怠管理システムと連携するノード

- 特定の業界で使われる専門的なAPIを操作するノード

- 国内で人気のメッセージングアプリに通知を送るノード

- 技術的な留意点:

- API接続エラー時のリトライ処理、APIの利用制限(レートリミット)への対応、詳細なエラーハンドリングなどを標準機能として組み込むことで、ノードの品質と保守性を高めることができます。

- OAuth2認証など、安全な認証方式を実装し、ログにアクセストークンなどの機密情報が決して出力されないよう細心の注意を払います。

- ライセンスの取り扱い:

- 自作したカスタムノードのソースコードには、MITやApache-2.0など、任意のライセンスを選択して適用できます。

- 有償で配布することも可能です。サブスクリプション形式で提供する場合は、サポート範囲やアップデートの提供方針を明確に定義しましょう。

モデル5:成果物ベースの自動化サービス

これは設計次第でグレーゾーンになりやすいため、特に注意が必要なモデルです。

- 典型的なユースケース:

- 顧客からデータを受け取り、自社サーバーのn8nで処理し、生成されたレポートを毎日納品する。顧客はn8nの画面を一切操作しない。

- グレーゾーンの分水嶺:

- NGに傾くケース: サービス料金の根拠が「n8nの処理実行」そのものにあると解釈される場合。実質的に「n8nの機能をサービスとして提供」していると見なされ、ホスティングやエンベッドに該当する可能性があります。

- OKに傾くケース: あくまで「モデル2」の派生形として、顧客のn8n環境上で処理を実行し、その成果物だけを受け取る形にする。もしくは、顧客の認証情報を顧客側で管理させ、自社は処理のロジックだけを提供する形にする。

- 安全な設計パターン:

- 基本は「モデル2」と同様、顧客環境でワークフローを動作させ、レポートや加工済みデータといった「成果物」を納品する形に徹するのが最も安全です。

- どうしても自社環境で処理を実行する必要がある場合は、顧客がn8nを直接操作しなくても、「n8n Embed」ライセンスの検討が必要になる可能性が高いです。次のセクションで解説しますが、この場合は速やかに公式へ相談することをお勧めします。

判断の分かれ道:明確にNGなパターンとグレーゾーンの対処法

安全にn8nを活用するためには、「やってはいけないこと」を正確に理解しておく必要があります。

明確にライセンス違反となる3つのパターン

- ホワイトラベル販売: n8nのロゴや名称を自社のものに差し替え、「自社製自動化ツール」として販売する行為。これはSULで明確に禁止されている「再販売」に該当します。

- 有償ホスティングサービス: 自社で管理するサーバーにn8nをインストールし、複数の顧客にアカウントを発行して「月額〇〇円で使い放題」といったサービスを提供する行為。これも禁止されている「ホスティング」そのものです。

- SaaSへの無許可な組み込み(エンベッド): 自社のWebアプリケーションの機能として、「ボタンを押すと裏側でn8nが動いて帳票を作成する」といった実装を有償で提供する行為。これは正規のライセンス(n8n Embed)なしでは違反となります。

ライセンス違反かどうかを判断する「魔法の質問」

自社の利用ケースがグレーゾーンにあると感じたら、以下の問いを自問自答してみてください。

- 質問1:顧客が支払う対価の「主たる価値」は何か?

- → 「n8nというツールを使える権利」であれば、NGの可能性が高いです。

- → 「我々の専門知識、コンサルティング、運用代行、特定の成果物」であれば、OKの可能性が高いです。

- 質問2:顧客が利用する外部サービス(APIなど)の認証情報を、誰が保持・管理しているか?

- → 自社が一元的に預かり、自社サーバーで利用している場合、ホスティング/エンベッド寄りと判断されやすくなります。

- → 認証情報はあくまで顧客が管理し、顧客の環境で利用される場合、コンサルティング/運用代行の範囲内と判断されやすくなります。

- 質問3:単一のn8nインスタンスで、複数の顧客の処理を同時に実行しているか(マルチテナント)?

- → YESであれば、ほぼ間違いなくホスティングと見なされます。顧客ごとにインスタンスを分離することが原則です。

グレーゾーンを白黒にする最終手段:n8n Embedと公式への相談

上記の質問でも判断がつかない、あるいはどうしてもSaaSへの組み込みを実現したい。そのための正規ルートが「n8n Embed」です。

- n8n Embedとは?

n8nを自社のSaaSやプロダクトに合法的に組み込むための有償ライセンスプログラムです。これを契約することで、これまでNGとされてきたSaaSへのエンベッドや特定の再販・ホスティング用途が許可されます。- 費用: 年額50,000ドルから(2024年時点の情報。価格や条件は変動する可能性があるため、必ず公式にご確認ください)。

- 対象: 自社製品に自動化機能を組み込みたいSaaSベンダーや、特定の顧客層に特化した自動化プラットフォームを提供したい企業など。

- 公式への相談が最善手

自社のビジネスモデルがSULに準拠しているか確信が持てない場合は、憶測で進めるのが最も危険です。以下の情報を準備し、n8nの公式窓口(license@n8n.io)へ英語で問い合わせましょう。- 利用シナリオの詳細: 誰が、どこで(自社環境/顧客環境)、何にアクセスし、何に対して対価を支払うのか。

- システム構成図(アーキテクチャ図): シングルテナントかマルチテナントか、認証情報の所在、UIの境界などを図示します。

- Webサイトや提案書での説明文(案): 顧客に対してサービスをどのように説明するか。

事前に問い合わせを行い、公式からの回答を記録として残しておくことで、社内のコンプライアンス部門への説明責任を果たすことができます。

自社に最適な選択は?セルフホスト vs クラウド vs Embed

n8nの利用形態が決まったら、次にどの環境で動かすかを選択します。それぞれの特徴とコスト感を比較し、最適な選択を行いましょう。

| 判断軸 | n8n Cloud | セルフホスト | n8n Embed |

|---|---|---|---|

| 主な用途 | 小〜中規模の社内利用、迅速な導入 | 中〜大規模利用、厳格なセキュリティ要件、コスト最適化 | 自社SaaSへの組み込み、ホワイトラベル提供 |

| ライセンス費用 | 月額20ユーロ〜(実行回数に応じたプラン) | 無料 | 年額5万ドル〜 |

| インフラ/運用コスト | なし(サービス料金に込み) | インフラ費用+人件費 | インフラ費用+人件費 |

| 実行回数の制限 | プランに応じてあり | なし | 契約内容による |

| カスタマイズ性 | 限定的 | 高い(バージョン、構成、拡張) | 高い |

| 導入スピード | 最速(数分) | やや時間が必要(数時間〜) | 時間が必要(契約・設計) |

TCO(総所有コスト)シミュレーションの考え方

月間のワークフロー実行回数がコストの大きな分岐点になります。

- 低〜中規模(〜月数万回実行): サーバーの構築や運用の手間を考えると、n8n Cloudが手軽でコスト効率も良い場合が多いです。

- 中〜大規模(月数十万回〜数百万回実行): 実行回数に応じて料金が青天井になりがちなクラウド版や他のiPaaSと比較して、セルフホストがTCOで圧倒的に有利になります。インフラ費用と運用人件費はかかりますが、実行課金がゼロであることのメリットがそれを上回ります。

- SaaS組み込み: 実行回数に関わらず、ビジネスモデルとして組み込みが必要な場合は n8n Embed のライセンス費用を固定費として事業計画に組み込む必要があります。

技術者のためのセルフホスト運用ベストプラクティス

セルフホストのTCO優位性を最大限に引き出すには、安定稼働とスケーラビリティを両立するアーキテクチャと、堅牢な運用体制が不可欠です。

1. 推奨アーキテクチャ:Queueモードで安定性と拡張性を確保

小規模な利用であれば単一のDockerコンテナでも十分ですが、本番環境での安定稼働を目指すなら、各コンポーネントを分離したQueueモードでの構成を強く推奨します。

- n8n (Main): UIの提供とワークフローの管理を担当。実行処理はワーカーに任せます。

- n8n (Worker): 実際のワークフロー実行を担当するプロセス。負荷に応じてこのワーカーの数を増減させる(スケールアウト/インする)ことで、処理能力を柔軟に調整できます。

- Redis (Queue): 実行すべきワークフローのジョブを一時的に溜めておくキュー。これにより、Mainインスタンスは即座に次のリクエストを受け付けることができ、システム全体の応答性が向上します。

- PostgreSQL (Database): ワークフロー定義や実行ログ、Credential情報などを永続的に保存します。高可用性(HA)構成を組むことが望ましいです。

- リバースプロキシ: SSL/TLS終端、アクセス制御、WAF(Web Application Firewall)などのセキュリティ機能を提供します。

2. 参考:Docker ComposeによるQueue構成(雛形)

以下は、Queueモードを構築するためののサンプルです。実運用では、環境変数ファイルの利用、永続ボリュームの適切な管理、ネットワーク設定の最適化などを行ってください。

version: "3.8"

services:

n8n:

image: n8nio/n8n:latest

environment:

- N8N_ENCRYPTION_KEY=【ここにあなたのn8nの暗号化キーを貼り付け】

- DB_TYPE=postgresdb

- DB_POSTGRESDB_HOST=db

- DB_POSTGRESDB_PORT=5432

- DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n

- DB_POSTGRESDB_USER=n8n

- DB_POSTGRESDB_PASSWORD=

- QUEUE_BULL_REDIS_HOST=redis

- N8N_EXECUTIONS_MODE=queue

- N8N_DIAGNOSTICS_ENABLED=false

- N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true

- N8N_BASIC_AUTH_USER=

- N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=

ports:

- "5678:5678"

depends_on:

- db

- redis

worker:

image: n8nio/n8n:latest

environment:

- DB_TYPE=postgresdb

- DB_POSTGRESDB_HOST=db

- DB_POSTGRESDB_PORT=5432

- DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n

- DB_POSTGRESDB_USER=n8n

- DB_POSTGRESDB_PASSWORD=

- QUEUE_BULL_REDIS_HOST=redis

- N8N_EXECUTIONS_MODE=queue

depends_on:

- db

- redis

deploy:

replicas: 3

redis:

image: redis:6-alpine

db:

image: postgres:14

environment:

- POSTGRES_USER=n8n

- POSTGRES_PASSWORD=

- POSTGRES_DB=n8n

volumes:

- db_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

db_data:3. セキュリティと運用で考慮すべきこと

- 認証・権限: 本番環境では、SSO(SAML/OIDC)によるIDプロバイダ連携を検討します。少なくとも、強固なパスワードポリシー、MFA(多要素認証)、IPアドレス制限を徹底しましょう。

- シークレット管理: はシステムの心臓部です。AWS KMSやGCP Secret Managerなどの専用サービスで安全に管理し、バックアップも必ず取得してください。

- ログ・監査: 監査証跡として、n8nのログを外部のSIEM(セキュリティ情報イベント管理)ツールに転送します。重要なワークフローの変更時には、コードレビューと同様の承認プロセスを設けるのが理想です。

- バックアップとDR: データベースのスナップショットと暗号化キーをセットで定期的にバックアップします。RPO/RTO(目標復旧時点/目標復旧時間)の要件に合わせて、リストア手順を確立し、定期的にテストしましょう。

- 監視: ワークフローの成功/失敗率、実行レイテンシ、キューの長さ、ワーカーのCPU/メモリ使用率などを監視し、異常を早期に検知できる体制を整えます。

組織としてのライセンス遵守ガバナンス体制の構築

技術的な対策だけでなく、組織全体でライセンスを正しく理解し、遵守するための仕組み作りも重要です。

1. 役割と責任の明確化

- ライセンス・スチュワード: 技術部門と法務・調達部門の橋渡し役。社内のn8n利用形態を定期的に棚卸しし、SULへの準拠性を確認・承認する責任者。

- 技術責任者: セルフホスト環境のアーキテクチャ設計、セキュリティ標準の策定、運用監視体制の構築に責任を持つ。

- プロジェクト責任者: 個別の案件やプロジェクトでn8nを利用する際に、その利用形態がライセンスに準拠しているかを確認し、契約書の文言などをレビューする。

2. 現場で使える!利用形態セルフ診断チェックリスト

n8nの利用を始める前に、以下のチェックリストでライセンス違反のリスクがないかを確認しましょう。

[ライセンス適合チェック]| チェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 1. 利用目的は自社の内部業務の自動化ですか? | ||

| 2. 顧客にn8nのUIへのログイン情報やアクセス権を提供しますか? | ||

| 3. 自社SaaSの機能の一部としてn8nを組み込み、有償で提供しますか? | ||

| 4. 顧客の認証情報(APIキー等)を自社サーバーで保持・利用しますか? | ||

| 5. 提案書やWebサイトに「n8nプラットフォームを提供」と記載していますか? | ||

| 6. 1つのn8nインスタンスで複数の顧客のデータを扱いますか? |

<判定>

- 「1」が『はい』、かつ「2〜6」がすべて『いいえ』の場合: 内部利用としてOKの可能性が非常に高いです。

- 「2」「3」「5」「6」のいずれかが『はい』の場合: ホスティング/エンベッド/再販に該当する可能性が高いです。n8n Embedの契約またはビジネスモデルの見直しが必要です。

- 「4」が『はい』の場合: グレーゾーンです。サービスの主たる価値などを考慮し、慎重な判断が必要です。公式への相談を推奨します。

3. 定期的な棚卸しとレビュー

ビジネスの変化に伴い、n8nの利用形態も変わる可能性があります。四半期に一度など、定期的に社内の全利用ケースを洗い出し、上記のチェックリストに照らし合わせてレビューするプロセスを設けましょう。

FAQ:n8nライセンスに関するよくある質問

Q1:社内で複数の部門が共用しても無料ですか?

A: はい、同一法人内での内部利用であれば、部門数やユーザー数に関わらず無料です。ただし、部門間でデータが見えないようにするなどの権限管理や、ガバナンス設計は重要になります。なお、親会社・子会社など、法人が異なるグループ会社間での共用については、ライセンスが法的主体に紐づくため、個別に公式へ確認することを推奨します。

Q2:Webhookを公開し、外部サービスからトリガーされるのは問題ですか?

A: 問題ありません。社内業務プロセスの一環として、外部のイベント(例:決済完了通知、フォーム送信)をWebhookで受け取ることは一般的な使い方です。重要なのは、その仕組み全体が「n8nの利用権」を販売するサービスになっていないか、という点です。

Q3:顧客向けに「自動化プラットフォーム」という名称のサービスを提供したいです。どうすればよいですか?

A: n8nを基盤として利用し、それを「プラットフォーム」として有償提供するモデルは、ホスティングやエンベッドに該当する可能性が極めて高いです。このビジネスを合法的に展開するには、n8n Embedライセンスを契約し、n8n社とパートナーシップを組むのが正しい道筋です。まずは設計案をまとめて公式に相談してください。

Q4:教育機関や非営利団体の場合、ライセンスの扱いは変わりますか?

A: SULは利用者の属性(企業、個人、非営利など)ではなく、利用形態(内部利用か、再販・ホスティングか)に基づいて制限を定めています。したがって、内部での業務や研究目的での利用は許容されますが、外部にサービスとして提供する場合は同様の制限が適用されると考えるのが基本です。ただし、特別なプログラムが存在する可能性もあるため、詳細は公式にご確認ください。

Q5:自社SaaSのバックエンド処理でn8nを使います。顧客はn8nの存在を一切知りません。この場合もNGですか?

A: はい、NGと判断される可能性が高いです。顧客が支払う料金の中に、n8nが実行する処理の価値が含まれているのであれば、それはSaaSへの組み込み(エンベッド)と解釈されます。顧客がUIを直接操作するかどうかは、ライセンス違反の判断において本質的な問題ではありません。

Q6:日本の個人情報保護法を遵守するために、n8n利用で気をつけるべきことは?

A: 非常に重要な点です。特に、顧客データを扱う場合は、委託先管理の観点から契約内容を整備する必要があります。また、n8n上で扱うデータに個人情報が含まれる場合は、アクセス権限の厳格な管理、監査ログの取得、国外のサーバーを利用する場合の越境移転に関する要件確認などを徹底する必要があります。セルフホストで国内リージョンに環境を構築することは、これらの要件を満たす上での有効な選択肢となります。

まとめ:自信を持ってn8nを使いこなすための次のアクション

n8nのSustainable Use Licenseは、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、その核心は「内部利用は自由、n8nで直接儲けるのは制限」というシンプルな原則にあります。

- 社内業務の自動化においては、n8nはその能力をコストフリーで最大限に発揮します。

- コンサルティング、教育、カスタムノード開発など、n8n自体を売るのではなく、あなたの専門知識や成果物を価値として提供するビジネスモデルには、無限の可能性があります。

- SaaSへの組み込みやホスティングサービスを検討する場合は、「n8n Embed」という公式に認められた道筋が存在します。

ライセンスへの不安からn8nの活用をためらうのは、非常にもったいないことです。正しい知識を身につけ、適切なガバナンス体制を築けば、n8nはあなたのビジネスを加速させる強力なエンジンとなります。

この記事を読み終えたあなたが、次に行うべきアクションは以下の通りです。

- 自社の利用ケースを棚卸しする: 本記事の「セルフ診断チェックリスト」を使って、既存および計画中の全ユースケースを評価し、OK/NG/グレーの判定を行ってください。

- グレーゾーンは公式に確認する: 少しでも判断に迷うケースがあれば、ためらわずに設計資料を添えて license@n8n.io へ問い合わせましょう。

- 社内ルールを整備する: 特に顧客向けのサービスを提供する場合は、「顧客環境での構築・運用を原則とする」といった社内標準を定め、提案書や契約書のテンプレートを見直してください。

- 技術基盤を固める: セルフホストを選択する場合は、本記事の推奨アーキテクチャを参考に、セキュリティ、監視、バックアップ体制を整えましょう。

このガイドが、あなたがn8nライセンスの不安を乗り越え、その真価を最大限に引き出すための一助となれば幸いです。設計と契約、そして運用の3点をしっかりと押さえ、n8nを長期的な競争優位性の源泉としてください。

免責事項: 本記事は、n8nのライセンスに関する一般的な理解と実務上の指針を提供することを目的としており、法的な助言を構成するものではありません。ライセンスの解釈に関する最終的な判断は、必ず公式のライセンス条文に基づき、必要に応じて貴社の法務部門やn8n社に直接ご確認の上で行ってください。ライセンス条項や価格は将来的に変更される可能性があります。