- 1 AI人材の採用・育成戦略 ガイド【実務で成果を出す組織の作り方】

- 2 はじめに:今、あなたの組織に足りないのは「AI」ではなく「AIを成果に変える人」

- 3 第1章:基礎理解 – AI人材とは誰で、なぜこれほど不足するのか

- 4 第2章:実践ガイド① – 人材ポートフォリオと組織体制を先に決める

- 5 第3章:実践ガイド② – 育成は「4ステップ設計×現場PoC×KPI」で回す

- 6 第4章:実践ガイド③ – 採用は「即戦力をピンポイント、基盤は内製化」で賢くミックス

- 7 第5章:比較と意思決定 – あなたの会社に最適な打ち手はどれか?

- 8 第6章:よくある6つの失敗とその回避策

- 9 第7章:AIエージェント時代に備える – 求められる新コアスキルと資産化

- 10 付録:「実務で使える」各種資料

- 11 よくある質問(FAQ)

- 12 結論:AI人材戦略の本質は「翻訳力」と「組織的な運用力」にある

AI人材の採用・育成戦略 ガイド【実務で成果を出す組織の作り方】

はじめに:今、あなたの組織に足りないのは「AI」ではなく「AIを成果に変える人」

「生成AIや最新のAIツールを導入したものの、期待した成果が出ない」

「PoC(概念実証)は繰り返すものの、一向に事業に結びつかない」

「AIの内製化を目指しているが、掛け声倒れで形骸化している」

もし、あなたがこのような悩みを抱えているなら、その原因はツールの性能や予算不足にあるのではありません。真の問題は、「AIをビジネスの成果に変える人材」とその人材が活躍できる組織設計の欠如にあります。

生成AIやクラウドML(機械学習)プラットフォームの普及により、AI技術そのものの利用ハードルは劇的に下がりました。しかし、ツールを使いこなすだけでは、ビジネス価値は生まれません。現場の課題を深く理解し、どの技術をどう適用すれば課題が解決できるのかを設計し、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進する——こうした「橋渡し」役が不在であるために、多くの企業がAI活用の壁に突き当たっているのです。

本記事では、この根深い課題を解決するため、AI人材の定義から必要なスキルセット、採用と育成を一体で設計する具体的な戦略まで、網羅的かつ実践的に解説します。

- AI人材ポートフォリオの描き方

- 研修を成果に変える「育成フレームワーク」とKPI設計

- 失敗しない採用戦略と外部リソースの活用法

- PoC止まりを防ぐ組織体制とガバナンス

- 来るべきAIエージェント時代に求められる新コアスキル

この記事を読み終える頃には、あなたは自社の状況を客観的に分析し、明日から実行できる具体的なアクションプランを手にしているはずです。単なる知識のインプットで終わらせず、あなたの組織を「AIで成果を出す組織」へと変革させるための羅針盤としてご活用ください。

この記事の要点サマリー(先に結論)

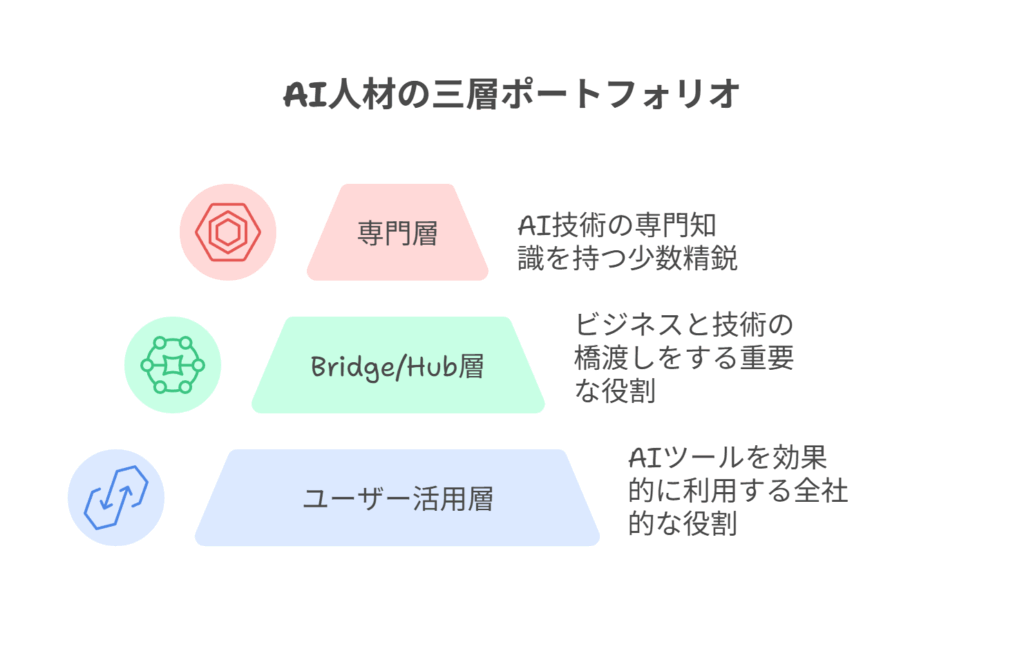

- 人材は三層で設計する: AI人材は「専門家(研究・実装)」「Bridge/Hub(翻訳・設計)」「ユーザー(現場活用)」の三層で定義します。組織の成果を左右するのは、ビジネスと技術の橋渡し役となる「Bridge/Hub層」の厚みです。

- 育成は三位一体で回す: 研修単体ではスキルは定着しません。「実務PoC × 数値KPI × ガバナンス」をセットで運用し、学びを成果に直結させる仕組みが不可欠です。

- 採用と育成はミックス戦略で: 即戦力が必要な特定領域はピンポイントで採用し、組織の基盤となるBridge/Hub人材はリスキリングによる内製化を主軸に据えます。ITSSなどの公的基準や講座を活用し、育成の質とコストを最適化しましょう。

- 「ツールがあれば人は不要」は危険な誤解: AutoMLやクラウドMLは定型業務のハードルを下げますが、業務課題への適合、データ品質の担保、運用・倫理規定の策定といった高度な判断は自動化できません。ここにこそ、人材の介在価値があります。

- AIエージェント時代の新スキルに備える: 今後は、AIに的確な指示を与える「ゴール設定力」「文脈設計力」「質問力」、そして業務ノウハウをAIに教える「暗黙知の形式化」がコアスキルになります。人間固有の戦略的判断や調整能力の重要性は、むしろ増大します。

- 最終ゴールは「意思決定の高度化」と「ゆとりの創出」: AI活用の進化は「個人の効率化」から「プロセスの自動化」、そして最終的には「高度な意思決定の支援」へと至ります。これにより、人はより創造的な業務に集中できる”ゆとり”を手に入れることができます。

第1章:基礎理解 – AI人材とは誰で、なぜこれほど不足するのか

AI人材戦略を立てる最初のステップは、「AI人材」という言葉の解像度を上げ、自社にとってどのような人材が必要なのかを具体的に定義することです。ここでは、その定義、DX/IT人材との関係性、そしてなぜ需要と供給のミスマッチが起きているのかを深掘りします。

AI人材の定義とDX/IT人材との関係

「AI人材」はしばしば「IT人材」や「DX人材」と混同されがちですが、その役割には明確な違いがあります。

- IT人材: 主に情報システムの開発、運用、保守を担う専門家です。要件定義に基づき、安定したシステムを構築・維持することがミッションです。

- DX人材: デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを変革する主導者です。技術だけでなく、事業戦略や変革マネジメントの視点が求められる、より広範な概念です。

- AI人材: DX人材の中核を担う存在であり、特にAI・データサイエンス技術を用いて新たな価値を創出する専門家集団です。単にモデルを実装するだけでなく、「ビジネス課題の特定 → データによる解決策の設計 → 実装 → 運用 → 価値の説明」という一連のプロセス全体に関与する点が最大の特徴です。

つまり、AI人材の価値は、技術的な専門性に加え、ビジネスと技術の間に立ち、双方の言語を翻訳してプロジェクトを推進する「橋渡し機能」にあるのです。

多層化するAI人材の職種と役割

AIプロジェクトは、多様な専門性を持つ人材のチームプレーによって成り立ちます。自社に必要な人材像を明確にするため、代表的な職種と役割を理解しておきましょう。

| 職種分類 | 主な役割 | 中核価値 |

|---|---|---|

| 研究者 | 新しいアルゴリズムやモデルアーキテクチャの研究・開発。論文調査、再現性や評価指標の設計。 | 知の探究 |

| AIエンジニア | 機械学習モデルの実装、API化、推論基盤の構築。MLOps(機械学習基盤の運用)による安定稼働の実現。 | 実装・安定稼働 |

| データサイエンティスト | ビジネス課題の定義、分析設計、特徴量の作成、データの可視化を通じた仮説検証。統計的知見に基づく洞察の提供。 | 課題解決・洞察 |

| AIプランナー/PM | ビジネス要件を技術要件に翻訳し、PoCの計画立案、ROI(投資対効果)管理、関係部署との利害調整を行う。プロジェクト全体の進行管理。 | 翻訳・推進 |

| ビジネス活用職(非エンジニア) | 各事業部門で生成AIや分析ツールを日常業務に適用し、業務プロセスを再設計。現場からのフィードバック収集と品質監督。 | 現場適用・改善 |

これらの職種の中で、組織全体のAI活用レベルを引き上げる上で最も重要なのが、AIプランナー/PMや、データサイエンティストの一部が担う「Bridge/Hub(ブリッジ/ハブ)」機能です。この機能が弱いと、どんなに優秀なエンジニアがいても、その技術がビジネス成果に結びつかず、宝の持ち腐れとなってしまいます。

AI人材に必須の「両利き」スキルセット

優れたAI人材は、技術とビジネス、両方のスキルをバランス良く備えた「両利き」であることが求められます。

- 実装・技術系スキル:

- プログラミング言語: Python、R

- フレームワーク: TensorFlow、PyTorch

- データ処理: SQL、構造化・非構造化データの前処理技術

- 統計・可視化: 統計学の基礎知識、TableauなどのBIツールスキル

- ビジネス・企画系スキル:

- 業務設計力: 既存の業務フローを理解し、AIを組み込んだ新しいプロセスを設計する能力

- ROI/リスク評価: 投資対効果を試算し、技術的・倫理的リスクを評価する能力

- ステークホルダー調整: 経営層、現場、エンジニアなど、立場の異なる関係者の合意を形成する能力

- 説明責任(Explainability): AIの判断根拠を専門外の相手にも分かりやすく説明する能力

- ガバナンス・倫理系スキル:

- AI倫理: AIがもたらすバイアスや公平性の問題を理解し、対策を講じる知識

- 法規制の理解: 改正個人情報保護法やGDPRなど、国内外のデータ関連法規に関する知識

- モデル評価と運用: モデルの精度を継続的に監視し、品質を維持・管理する能力

これらのスキルを一人ですべて完璧に満たす人材は稀です。だからこそ、多様なスキルを持つ人材でチームを構成し、組織として「両利き」になることが重要なのです。

なぜAI人材は不足するのか?その本質的な理由

AI人材が不足している理由は、単に需要が急増しているからだけではありません。より構造的な3つの問題が横たわっています。

- 教育と実務のギャップ: 大学やオンライン講座で技術を学ぶ人は増えましたが、学んだ知識を実ビジネスの複雑な課題に適用する「実践経験」を積む場が圧倒的に不足しています。

- 高度な専門性と継続学習の負担: AI技術は日進月歩です。最前線で活躍し続けるには、常に最新の論文や技術を学び続ける必要があり、その負担は決して小さくありません。

- 活躍できる環境の不備: 高い報酬を提示して優秀な人材を採用できても、その能力を最大限に発揮できる環境がなければ、すぐに離職してしまいます。「役割が不明確」「裁量権がない」「成果が正当に評価されない」といった組織側の問題が、人材の定着を阻害しているケースは非常に多いのです。

第2章:実践ガイド① – 人材ポートフォリオと組織体制を先に決める

AI人材の採用・育成を場当たり的に進めても、成果にはつながりません。まず、自社の事業戦略に基づいて「どのような役割の人材が、どれくらい必要なのか」という人材ポートフォリオを定義し、彼らが最大限に能力を発揮できる組織体制を設計することが不可欠です。

勝利の鍵は「三層ポートフォリオ」

AI活用の成熟度に応じて、必要な人材の構成は変化します。しかし、多くの成功企業に共通しているのが、以下の「三層ポートフォリオ」という考え方です。

1. 専門層(Specialist Layer):研究・先端実装

- 役割: 最新技術の検証、社内標準となる技術の選定、他部署で再利用可能なAIコンポーネント(部品)の開発などを担います。

- 配置方針: 少数精鋭。組織全体の技術レベルを牽引するR&D部門やナレッジハブとしての役割を期待します。外部からの採用が中心になることが多い層です。

2. Bridge/Hub層(Translator/Facilitator Layer):翻訳・設計・推進

- 役割: 現場の業務要件をデータやモデルの要件に「翻訳」し、PoCから本番システムへの移行を推進します。AIガバナンスの統制や、全社的な活用推進も担う、まさに組織の「ハブ」となる存在です。

- 配置方針: 採用・育成において最も重点を置くべき層。 組織のAI活用の成否は、この層の厚みで決まると言っても過言ではありません。社内の業務に精通した人材をリスキリングで育成することが成功の鍵です。

3. ユーザー活用層(User Layer):現場での実践

- 役割: 各事業部門において、提供された生成AIツールやBIツールを日常業務に適用します。業務手順の再設計や、現場からの改善フィードバックを収集する重要な役割を担います。

- 配置方針: 全社員が対象。特に、新しいツールへの抵抗が少なく、周囲を巻き込む力のある人材を起点に活用を広げます。使いやすいテンプレートやFAQ、プロンプト資産を提供し、Bridge/Hub層が伴走支援することで、活用レベルを底上げします。

価値が循環する組織体制の設計

人材ポートフォリオを描いたら、次はその人材が有機的に連携し、価値を生み出し続けるための組織体制を構築します。ポイントは「価値の循環」です。

まず、経営層直下にCEOやCDO(Chief Digital Officer)をトップとする全社横断のタスクフォース(CoE: Center of Excellence とも呼ばれる)を設置します。このタスクフォースが、以下の3つの機能ラインを明確化し、それぞれの間のパス回しを設計します。

1. 技術R&Dライン:

- 役割: 最新技術の検証や、事業インパクトの大きいプロトタイプの創出。専門層が中心。

- アウトプット: 技術レポート、デモシステム、社内標準ライブラリ。

2. 社内推進ライン:

- 役割: 全社向けの活用ガイドライン策定、教育プログラムの提供、成功事例の横展開。Bridge/Hub層が中心。

- アウトプット: ガイドライン、eラーニング教材、事例集、プロンプト資産。

3. 事業適用ライン:

- 役割: 各事業部門の個別課題に対し、AIソリューションを企画・開発・実装。プロダクト化や業務プロセスへの組み込み。Bridge/Hub層とユーザー活用層が連携。

- アウトプット: 本番稼働システム、業務改善効果(KPI)。

この3つのラインが連携することで、「技術シーズの発見 → 社内への浸透・教育 → 事業価値への転換 → 新たな課題発見 → 技術シーズの探求」というポジティブな循環が生まれます。これにより、AIへの投資がコストで終わらず、明確なリターンとして可視化されるのです。

各部門の変革のエンジン「チェンジエージェント」の配置

全社的な方針だけでは、現場の隅々まで変革は浸透しません。そこで重要になるのが、各事業部門に配置される「チェンジエージェント」の存在です。

チェンジエージェントは、その部門の業務を熟知し、Bridge/Hub層としての役割を担うキーパーソンです。彼らは、全社タスクフォースの方針を現場の文脈に合わせて翻訳し、ローカルでの最適なAI活用を推進します。

チェンジエージェントの主な任務:

- 部門内のAI活用案件の選定と優先順位付け

- 現場のニーズに合わせた適用方法の設計

- 導入効果の測定とレポーティング

- AI倫理や法令順守の現場レベルでの徹底

- 部門内の学習コミュニティの運営や勉強会の開催

チェンジエージェントを任命し、彼らがタスクフォースの会議に参加する仕組みを作ることで、トップダウンの方針とボトムアップの現場ニーズが効果的に結びつきます。

第3章:実践ガイド② – 育成は「4ステップ設計×現場PoC×KPI」で回す

優秀なAI人材、特に組織の要となるBridge/Hub人材は、市場から採用するだけでは到底数が足りません。自社のビジネスを深く理解した人材を、計画的に育成していくことが不可欠です。ここでは、「研修やりっぱなし」で終わらせない、成果に直結する育成のフレームワークを紹介します。

成果を逆算する「4ステップ育成フレームワーク」

効果的な育成計画は、ゴールからの逆算で設計します。

ステップ1:影響評価(Impact Assessment)

- まず、自社の業界や個別の業務において、AIがどのようなインパクトをもたらす可能性があるかを具体的に整理します。インパクトは「既存業務の効率化」「特定プロセスの自動化」「データに基づく意思決定の高度化」などの観点で分類します。

ステップ2:人材要件の逆算(Skill Definition)

- ステップ1で特定したビジネスインパクトを実現するために、どのような職種(専門層、Bridge/Hub層、ユーザー活用層)が、どのレベルのスキル(基礎/応用/先端)を必要とするかを具体的に定義します。

ステップ3:ギャップ分析(Gap Analysis)

- 現有社員のスキルを棚卸しし、ステップ2で定義した必要要件との差分(ギャップ)をスキルマトリクスなどの手法で可視化します。これにより、誰にどのような教育が必要なのかが明確になります。

ステップ4:育成計画の策定(Development Plan)

- ギャップを埋めるための具体的な育成計画を立てます。成功の鍵は、座学(eラーニングなど)と実践(実務PoC)を組み合わせた「二段ロケット方式」で設計することです。短期集中講座や部門横断の共同プロジェクトなどを組み合わせ、多様な学習機会を提供します。

学びを成果に変える4つの学習施策

育成計画は、以下の4つの施策を組み合わせることで、より効果的になります。

- eラーニング(基礎の底上げ):

- 全社員を対象に、データリテラシー、基本的なデータ可視化手法、AI倫理といった共通基礎知識を短期間でインプットします。これにより、組織全体のAIに対する共通言語と最低限の知識レベルを確保します。

- 実務PoC(実践経験の場):

- 育成の核となる施策です。 3ヶ月〜半年程度の期間で、小規模でも具体的な業務課題を解決するPoCを経験させます。例えば、「営業部門でのリードスコアリングモデル構築」「カスタマーサポートのFAQ自動応答システム開発」「過去データに基づく需要予測」など、成果が見えやすいテーマを選定します。

- 短期集中講座(特定スキルの強化):

- 生成AIの活用が急務となっている今、「プロンプト設計」「社内ナレッジを活用したRAGシステムの構築」「生成AIのアウトプット評価手順」といったテーマで短期集中講座(ブートキャンプ)を実施するのも有効です。

- 共同プロジェクト(ノウハウの横展開):

- 複数の部門や外部パートナーと連携し、再利用性の高いAIコンポーネントや業務テンプレートを開発するプロジェクトを立ち上げます。これにより、個人の学びが組織全体の資産として蓄積されます。

成長を可視化するKPI設計

育成の成果を測り、継続的に改善していくためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設計が欠かせません。「研修の受講率」のような形式的な指標ではなく、ビジネスへの貢献度を測れる指標を設定することが重要です。

| KPIカテゴリ | KPIの例 |

|---|---|

| 人材KPI | ・育成プログラムを通じて、半年以内にPoCを単独で完遂できる人材を2名輩出する ・各部門におけるツールの活用定着率(週1回以上利用するユーザーの割合) ・現場からBridge/Hub層に持ち込まれるAI活用相談の案件化率 |

| 業務KPI | ・特定業務のリードタイム短縮率(例:月次レポート作成時間を2日から4時間に短縮) ・需要予測モデルの予測精度(MAPE、RMSEなど) ・データに基づく意思決定サイクルの短縮日数 ・標準化・再現可能になった業務手順の数 |

| 学習KPI | ・eラーニングの学習完了率 ・学習したスキルを実務で適用したと自己申告した社員の割合 ・組織の資産として蓄積されたテンプレート/FAQ/プロンプトの作成数 |

安全な挑戦を支えるガバナンスの標準化

社員が安心してAI活用に挑戦するためには、明確なルール、すなわちガバナンスの整備が不可欠です。育成とガバナンスは車輪の両輪です。

- 倫理・法規: 改正個人情報保護法やGDPRに準拠したデータ取り扱い基準を策定し、チェックリスト化します。特に、個人データや機密情報を扱う際の禁止事項を明確に周知徹底します。

- モデル運用(MLOps): 開発したAIモデルの品質を維持するための運用ルールを定めます。具体的には、精度を測る評価指標、性能劣化を検知する監視体制、問題発生時のロールバック(切り戻し)手順、利用したデータや特徴量のバージョン管理などが含まれます。

- 説明責任: AIが導き出した結論について、その判断プロセスを記録し、非専門家にも説明できる準備を整えます。意思決定のログを残したり、説明用のテンプレートを用意したりすることが有効です。

第4章:実践ガイド③ – 採用は「即戦力をピンポイント、基盤は内製化」で賢くミックス

育成と並行して、外部からの採用も重要な戦略です。しかし、激しい人材獲得競争の中で、やみくもに採用活動を行っても成功は望めません。ここでは、自社の状況に合わせた現実的かつ効果的な採用戦略を解説します。

AI人材採用市場の現状と向き合う

まず、現在の市場環境を正しく理解することが重要です。

- 需要が供給を大幅に上回る売り手市場: 特に高度な専門性を持つAIエンジニアやデータサイエンティストは、常に複数の企業からオファーを受けている状態です。報酬だけで他社に勝つのは、一部のトップ企業を除き困難です。

- ツールの進化による求められるスキルの変化: AutoMLやクラウドMLの普及により、ゼロからモデルを構築できるスキルよりも、これらのツールを使いこなし、ビジネス課題と適切に結びつける能力(まさにBridge/Hubのスキル)の重要性が増しています。

この状況を踏まえると、「組織の成長のボトルネックとなっている特定の専門領域(例:MLOps)は即戦力採用でピンポイントに補強し、組織の基盤となるBridge/Hub人材は内製化(育成)を主軸とする」というミックス戦略が最も現実的です。

失敗しない採用戦略の立て方

効果的な採用を実現するための具体的なステップは以下の通りです。

- 採用ポジションの明確化:

- 即戦力採用: MLOpsエンジニア、データエンジニア、生成AI基盤の開発者など、内製化に時間がかかり、かつ事業のボトルネックとなっている領域に限定します。

- 育成前提のポテンシャル採用: 業界・業務知識(ドメイン知識)が豊富で、かつ新しい技術への学習意欲が高い人材をターゲットにします。入社後の育成プログラムを通じて、Bridge/Hub人材へと育てていきます。

- 魅力的な職務記述書(JD)の作成:

- 求めるスキルレベルを具体的に記述します。経済産業省が策定するITスキル標準(ITSS)などを参照し、「レベル3相当の統計知識」のように客観的な基準を示すと、候補者とのミスマッチを防げます。

- 候補者のスキルを正しく見極めるため、選考プロセスにコーディングテストや過去の成果物をレビューする課題提出、あるいは具体的なケーススタディを用いたディスカッションなどを取り入れます。

- オファーとオンボーディング:

- 優秀な人材を惹きつけるのは、報酬だけではありません。「裁量権の大きさ」「役割の明確さ」「公式な学習時間や研究開発予算の確保」「整備されたガバナンスの下で安全に実験できる環境」といった、成長できる環境を提示することが極めて重要です。

- 入社後のオンボーディング(受け入れ)プロセスを設計し、早期に組織文化や人脈に馴染めるようサポートします。

社外の専門リソースを「加速装置」として活用する

自社だけで全てをまかなう必要はありません。外部の専門家やサービスを賢く活用することで、内製化のスピードを加速できます。

- フリーランス/業務委託パートナー: 特定プロジェクトの推進力として活用します。契約の際に重要なのは、単に開発を委託するだけでなく、内製チームへのノウハウ移転(技術ドキュメントの作成、社内勉強会の実施など)を契約要件に含めることです。彼らを「外部の専門家」ではなく「内製化チームの一時的なブースター」と位置づけましょう。

- 公的施策・サービスの活用:

- ITスキル標準(ITSS): 人材要件定義やスキル評価の客観的なものさしとして活用できます。

- 厚生労働省「第四次産業革命スキル習得講座」: 認定された講座を受講する場合、費用の一部が助成されます。育成コストを抑える上で非常に有効です。

- デジタル庁などのオンライン学習基盤: 政府や関連機関が提供する質の高い学習コンテンツを活用し、基礎知識の習得コストを最適化します。

第5章:比較と意思決定 – あなたの会社に最適な打ち手はどれか?

AI人材戦略を進める上では、いくつかの重要な岐路に立たされます。ここでは、代表的な論点について、状況別の判断基準を提示します。

【論点1】リスキリング vs 中途採用

どちらか一方を選ぶのではなく、目的と時間軸に応じて使い分けるのが正解です。

| 比較軸 | リスキリング(内製化) | 中途採用 |

|---|---|---|

| 強み | ・ドメイン知識が豊富 ・組織文化への理解 ・定着率が高い ・持続的な競争力の源泉 | ・即戦力 ・外部の知見やノウハウ導入 ・短期的なボトルネック解消 |

| 弱み | ・成果が出るまで時間がかかる ・育成プログラムの設計・運用コスト | ・採用競争が激しい ・カルチャーフィットのリスク ・ドメイン知識の習得に時間が必要 |

| 判断基準 | Bridge/Hub層を厚くし、組織全体のAI活用レベルを持続的に向上させたい場合はリスキリングを主軸に。 | MLOps基盤の構築など、特定の技術的ボトルネックを短期間で解消したい場合は中途採用を検討。 |

【論点2】内製化 vs 外部委託

これもオール・オア・ナッシングではありません。コア領域と非コア領域を見極めることが重要です。

| 比較軸 | 内製化 | 外部委託 |

|---|---|---|

| 強み | ・ノウハウが社内に蓄積 ・迅速な改善サイクル ・自社の競争優位に直結 | ・最新技術へのアクセス ・開発スピードの向上 ・リソースの柔軟な調整 |

| 弱み | ・人材の確保・育成コスト ・技術トレンドへの追随負担 | ・ノウハウが蓄積しにくい ・ブラックボックス化のリスク ・コスト高になる可能性 |

| 判断基準 | 顧客データ分析や製品のコア機能など、自社の競争力の源泉となる領域は内製化を目指す。 | 定型的なデータ前処理や、スポットで発生する特殊な分析など、非コア業務は外部委託を検討。外部委託する場合でも、仕様策定やプロジェクト管理は内製のBridge/Hub人材が主導権を握るべき。 |

【論点3】AutoML/クラウドMLの活用度

ツールをどこまで活用するかは、解決したい課題の性質によって決まります。

| 比較軸 | AutoML/クラウドMLを積極活用 | カスタムモデル開発 |

|---|---|---|

| 適した課題 | ・顧客の解約予測、需要予測、画像分類など、定型的な分類・回帰問題 ・プロトタイピングやPoCの高速化 | ・独自性の高いアルゴリズムが必要な場合 ・非常に厳しい精度や応答速度(SLA)が求められる場合 ・モデルの挙動を厳密に管理・説明する必要がある場合 |

| 判断基準 | まずはAutoML/クラウドMLで解決できないかを第一候補として検討し、9割の定型課題はツールで高速に処理する。 | 残りの1割の、自社の競争優位性に直結する特殊な要件を持つ課題に対してのみ、カスタム開発のリソースを投入する。 |

【論点4】中央集権 vs 分散推進

組織のAI活用の成熟度に合わせて、推進体制の重心をシフトさせていくアプローチが有効です。

| 比較軸 | 中央集権(CoE主導) | 分散推進(事業部主導) |

|---|---|---|

| フェーズ | 導入期・立ち上げ期 | 成長期・定着期 |

| メリット | ・全社的な標準化が進む ・ガバナンスを効かせやすい ・重複投資を避けられる | ・現場のニーズに即応できる ・活用の裾野が広がりやすい ・イノベーションが生まれやすい |

| デメリット | ・現場のスピード感を損なう可能性 ・官僚的になりやすい | ・部門間のサイロ化 ・品質やガバナンスのばらつき ・全社的な資産が蓄積しにくい |

| 判断基準 | AI活用をこれから始める段階では、CoEが主導権を握り、全社的なルール作りや基盤整備(中央集権)を進める。 | 活用が軌道に乗り始めたら、各部門に配置したチェンジエージェントに権限を委譲し、CoEは横断的なサポートやガバナンス維持に役割をシフト(分散推進)していく。 |

第6章:よくある6つの失敗とその回避策

理論通りに進まないのが、組織変革の常です。ここでは、AI人材戦略で多くの企業が陥りがちな失敗パターンと、それを未然に防ぐための具体的な対策を解説します。

失敗1:研修やりっぱなしで、実務に活かされない

- 原因: 学習と実務が切り離されている。育成プログラムに、成果を測るKPIや実践の場(PoC)が組み込まれていない。

- 回避策: 育成計画の段階で、「PoCの案件化率」や「本番システムへの移行率」をKPIに設定する。受講者には、研修内容を自身の業務に適用する具体的なアクションプランの提出を義務付け、上司とBridge/Hub人材がその進捗を定期的にフォローする体制を築く。

失敗2:PoC止まりで事業貢献につながらない

- 原因: PoCを始める前に、本番稼働を見据えた業務設計や運用設計が欠落している。「誰が、どのようにデータを更新するのか」「モデルの精度が劣化した際に、誰が責任を持って対応するのか」といった点が曖昧なまま進めてしまう。

- 回避策: PoCを開始する前に、「本番移行チェックリスト」を作成し、関係者間で合意する。このリストには、データパイプラインの設計、監視体制、責任者の明確化、SLA(サービス品質保証)の設定といった項目を含め、本番化の条件を事前に定義しておく。

失敗3:Bridge/Hub人材が不在で、専門家と現場が断絶

- 原因: 技術者(専門層)と業務担当者(ユーザー活用層)が直接コミュニケーションを取ろうとして、互いの言語や文化の違いからすれ違いが生じる。

- 回避策: 各部門に業務を熟知した「チェンジエージェント」を正式に任命し、彼らを専門家と現場の通訳・調整役として機能させる。チェンジエージェントを全社タスクフォースの意思決定会議に参加させ、現場の声を経営層や技術部門に届けるパイプ役を担ってもらう。

失敗4:データ品質の問題でプロジェクトが頓挫

- 原因: 「AIを使えば何とかなる」と安易に考え、データの前処理や品質管理の重要性を軽視している。いざプロジェクトを始めてみたら、データが不正確だったり、欠損だらけだったりして、モデルの精度が全く出ない。

- 回避策: プロジェクトの初期段階で、データ品質そのものを評価・改善するプロセスを組み込む。データ品質KPI(欠損率、更新の遅延率、スキーマからの逸脱数など)を設定し、品質を維持・管理するためのデータスチュワード(データ管理責任者)を任命する。

失敗5:倫理・法令リスクを見落とし、後から手戻りが発生

- 原因: 開発を優先するあまり、個人情報の取り扱いやアルゴリズムの公平性といった倫理・法規面でのレビューを後回しにしてしまう。

- 回避策: プロジェクトの着手前に、法務・コンプライアンス部門を交えたレビューを必須のゲートとして設定する。特に、個人データを利用する場合の同意取得の有無、利用目的の範囲、二次利用の可否、AIによる判断の説明責任などをチェックするリストを標準化する。

失敗6:外部パートナーに丸投げし、社内にノウハウが残らない

- 原因: 開発を外部に委託した後、完成品だけを受け取り、開発プロセスや技術的な意思決定の背景がブラックボックス化してしまう。

- 回避策: 外部パートナーとの契約時に、ノウハウ移転計画を明確に盛り込む。具体的には、詳細な設計ドキュメントの納品、定期的な技術共有会の実施、内製メンバーとのペアプログラミング、契約終了後の一定期間の伴走サポートなどを義務付ける。

第7章:AIエージェント時代に備える – 求められる新コアスキルと資産化

生成AIの進化は、自律的にタスクを実行する「AIエージェント」の時代を到来させつつあります。この新しい時代において、人間に求められるスキルも変化します。これからのAI人材戦略は、この変化を見据えて設計する必要があります。

AIを「使う」から「率いる」へ:4つの新コアスキル

これからの時代、AIは単なるツールではなく、優秀な部下やアシスタントのような存在になります。人間に求められるのは、彼らを率いてより大きな成果を出すための、以下のような新しいコアスキルです。

- ゴール設定力:

- AIエージェントに何を達成させたいのか、その最終的なゴールと、達成度を測る評価基準、そして絶対に越えてはならない制約条件(禁止事項)を明確に定義する能力。 曖昧な指示では、AIは期待通りの成果を出せません。

- 文脈設計力(コンテキストデザイン):

- AIエージェントが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、必要な背景情報(コンテキスト)を整理し、提供する能力。 これには、社内用語集、関連データソース、業務マニュアル、過去の成功・失敗事例などが含まれます。良質なコンテキストが、AIの精度を左右します。

- 質問力(仮説検証能力):

- 一度の指示で完璧な答えを求めようとするのではなく、対話を通じてAIの思考を深掘りし、より良いアウトプットに導く能力。曖昧な要件を具体的な質問に分解し、AIの回答を通じて自身の仮説を検証・修正していく、科学者のようなアプローチが求められます。

- 暗黙知の形式知化:

- トップセールスマンの交渉術や、ベテラン技術者のトラブルシューティング手順など、個人の頭の中にしかない優れたノウハウ(暗黙知)を、誰もが再現可能な手順やチェックリスト(形式知)に落とし込み、AIに教える能力。 これが組織全体の生産性を飛躍的に高めます。

一方で、戦略的思考、創造性、複雑な利害関係の調整、最終的な意思決定といった、高度な人間固有の能力の重要性は、むしろ高まっていきます。

組織の競争力となる「AI時代の知的資産」

AIエージェントを効果的に活用するためには、組織として以下の「知的資産」を整備し、継続的に更新していく必要があります。

- プロンプト資産リポジトリ:

- 目的別(例:議事録要約、プレスリリース作成)の優れたプロンプトテンプレート集。良い例だけでなく、失敗例とその改善方法もセットで蓄積することで、組織全体のプロンプトエンジニアリング能力が向上します。

- コンテキストパック:

- 特定の業務領域ごとに、AIが必要とする情報をまとめたパッケージ。用語集、データ辞書、品質基準、関連法規、禁止事項リストなどが含まれます。これを整備することで、AIの立ち上げを迅速かつ高品質に行えます。

- 評価テンプレート:

- AIのアウトプットを評価するための標準化されたテンプレート。自動評価(キーワードの一致率など)と、人手による評価(文章のトーン、規制順守、実務への適合性など)を組み合わせたハイブリッドな評価基準を設けます。

AI活用の進化に合わせたKPIの段階的引き上げ

AI活用の成熟度は、以下の3つの段階を経て進化していきます。組織のKPIも、この進化に合わせて引き上げていくべきです。

- フェーズ1:個人の生産性向上

- KPI例: 資料作成時間の削減率、情報収集時間の短縮率

- ゴール: 定型的な作業をAIに任せ、個人の作業効率を高める。

- フェーズ2:プロセスの自動化・高度化

- KPI例: 複数部門にまたがる業務のリードタイム短縮、スループット(単位時間あたりの処理件数)向上、手作業によるエラー率の低下

- ゴール: 個人技だったものを、組織の標準プロセスとして自動化する。

- フェーズ3:意思決定の高度化・迅速化

- KPI例: 需要予測の精度向上、意思決定サイクルの短縮日数、意思決定の根拠の説明可能性

- ゴール: データに基づき、より正確で迅速な意思決定を支援し、ビジネスの競争優位性を確立する。最終的には、AIによって創出された”ゆとり”を、新規事業の創出や戦略的な学習といった、より創造的な活動に再配分することを目指します。

付録:「実務で使える」各種資料

導入計画チェックリスト

あなたの組織の現在地を確認し、次の一歩を明確にするためのチェックリストです。

| 領域 | チェック項目 | Yes / No |

|---|---|---|

| 体制 | 全社横断のタスクフォースが設置されている | |

| 3つの機能ライン(R&D、社内推進、事業適用)が定義され、責任者がいる | ||

| 各事業部門にチェンジエージェントが任命されている | ||

| 人材 | 三層ポートフォリオに基づいた人員計画とスキルマップが存在する | |

| 特にBridge/Hub層の採用・育成計画が具体化されている | ||

| 育成 | 4ステップ育成フレームワーク(影響評価→要件逆算→ギャップ分析→計画)が完了している | |

| eラーニングと実務PoCを組み合わせた育成プログラムが実行されている | ||

| 成果を測るKPI(PoC完結人材数、案件化率など)が定義・計測されている | ||

| ガバナンス | AI倫理・法令に関する着手前レビューのゲートが設定されている | |

| MLOpsにおけるモデルの監視・ロールバック手順が標準化されている | ||

| 資産化 | プロンプトや業務テンプレートを蓄積・共有するリポジトリがある | |

| データ辞書や用語集が整備され、アクセス可能になっている |

部門別の実践例と着眼点

| 部門 | 主なAI活用施策 | Bridge/Hub人材の主な論点 |

|---|---|---|

| 営業 | ・リードスコアリング ・パーソナライズされた提案文の下書き ・商談内容の自動要約とNext Actionの抽出 | ・CRM/SFAの属性・行動データをどう統合するか ・スコアの根拠を現場の営業担当者が納得できるよう説明できるか |

| サプライチェーン | ・需要予測 ・在庫最適化 ・物流ルートの最適化 ・設備の異常検知 | ・データの遅延や精度低下をどう監視するか ・予測が大きく外れるなどのリスク発生時に、人が手動で介入する手順は明確か |

| 人事 | ・求人票の最適化 ・候補者スクリーニングの支援 ・社員のスキルギャップ分析とリスキリング講座の推薦 | ・採用におけるバイアス(性別、年齢など)をどう検証・排除するか ・個人情報を扱う上で、プライバシー保護をどう徹底するか(最小権限の原則) |

| コンタクトセンター | ・オペレーターへの応答内容サジェスト ・FAQナレッジベースからの自動応答 ・通話内容の要約と感情分析 ・応対品質の自動モニタリング | ・FAQや過去の応対履歴をAIが学習しやすい形にどう資産化するか ・不適切な回答や禁止されている回答をしないよう、どうルールを設計するか |

最初の90日アクションプラン(例)

| 期間 | 主なアクション |

|---|---|

| 0〜30日 | ・全社タスクフォースの発足とキックオフミーティングの開催 ・三層ポートフォリオのドラフト設計 ・インパクトが大きく、かつ実現可能性が高い優先ユースケースを3件選定 ・ITSSなどを参照し、主要なAI人材の職務要件定義に着手 ・全社員の現状スキルレベルのアンケート調査を実施 |

| 31〜60日 | ・全社向けeラーニング(データリテラシー、AI倫理)を開始 ・Bridge/Hub人材候補者向けの生成AI短期集中講座を実施 ・選定したユースケースのうち、2件のPoCをスタート ・ガバナンスの最小セット(倫理・法令レビューゲート、MLOpsの基本的な監視項目)を整備し、PoCに適用 |

| 61〜90日 | ・PoCの中間評価会を実施し、初期の成果と課題を共有 ・PoCで得られた知見(プロンプト、データ前処理コードなど)の資産化を開始 ・チェンジエージェント主導で、PoCの成果を他部署へ横展開する計画を立案 ・次四半期のKPIを「案件化率」「本番化率」「意思決定サイクルの短縮」に引き上げる計画を策定 |

よくある質問(FAQ)

Q1. AI人材戦略、まず何から手をつければよいですか?

A. 以下の3つを同時に進めることをお勧めします。

- 体制設計: 経営層を巻き込んだ全社タスクフォースを立ち上げ、三層ポートフォリオと3つの機能ラインの責任者を決めます。

- テーマ選定: ビジネスインパクトが大きく、90日程度で成果の目処が立つ優先ユースケースを3件程度に絞り込みます。

- ルール作り: ガバナンスの最小セット(特に倫理・法令レビュー)を整備し、安全な実験環境を確保します。

Q2. AutoMLツールが優秀なので、専門の人材は不要では?

A. 一部の定型的な予測・分類タスクはAutoMLで効率化できます。しかし、どの業務課題に適用するかという「目利き」、元となるデータの品質担保、ツールの出力結果をビジネスの文脈で解釈し、運用プロセスに乗せる設計は、依然として人間の高度な判断が必要です。特に、ビジネスと技術を繋ぐBridge/Hub人材の不在は、ツール導入が失敗する最大の要因の一つです。

Q3. 採用とリスキリング、どちらを優先すべきですか?

A. 両輪で進めるのが理想ですが、優先順位は状況によります。組織立ち上げ期の特定の技術的ボトルネック(例:データ基盤構築)を解消するには「採用」が早く、組織全体のAI活用レベルを持続的に高めるためには「リスキリング」が不可欠です。まずは社内のポテンシャル人材を発掘し、リスキリングに着手しつつ、不足する専門性をピンポイントの採用で補うアプローチが現実的です。

Q4. 生成AIのアウトプット品質は、どう評価すればよいですか?

A. 自動評価と人手評価のハイブリッドで行います。自動評価では、キーワードの一致率や文法的な正しさなどを測ります。人手評価では、専門家が「業務への適合性」「主張の正確性」「文章のトーン」「ブランドイメージとの整合性」「法令・倫理規定の順守」といった多角的な観点で評価します。この評価基準をテンプレート化し、組織で共有することが重要です。

Q5. AIの倫理や法令遵守は、誰が責任を持つのですか?

A. 最終的な責任は経営層にありますが、実務レベルでは多層的なチェック体制を築きます。全社タスクフォースに法務・コンプライアンスの専門担当者を置き、プロジェクトの着手前にレビューを行うゲートキーパー役を担ってもらいます。そして、各部門のチェンジエージェントが、現場での実装がルール通りに行われているかを監督する役割を果たします。

Q6. PoCがなかなかうまくいきません。どうすれば良いですか?

A. PoCが失敗する多くは、目的が壮大すぎるか、要件が曖昧なことが原因です。まずは「成功の定義」を可能な限り狭く、具体的に設定しましょう。「90日以内に、〇〇のデータを使って、予測精度70%を達成する」のように、期間、データ、評価指標を明確にします。小さな成功を積み重ねることが、最終的な大きな成果につながります。

Q7. エンジニアが全く足りません。どうすれば良いですか?

A. 全てを自社のエンジニアでまかなおうと考える必要はありません。MLOpsやデータ基盤の構築は、外部の専門家やパートナーを短期的に活用して加速させましょう。一方で、業務分析やPoCの推進は、AutoMLツールを活用し、社内のドメイン知識が豊富な人材をBridge/Hub人材として育成することでカバーします。適材適所でリソースを組み合わせることが重要です。

Q8. AI導入の効果は、どうやって可視化すればよいですか?

A. 定量的な指標と定性的な指標の両方で測ります。定量的な指標としては、「特定業務のリードタイム」「需要予測の精度」「データに基づく意思決定サイクルの短縮日数」などが挙げられます。同時に、「AIによって創出された時間(ゆとり)を、どれだけ新規の提案活動や自己学習に再配分できたか」といった定性的な効果も測定し、組織の創造性がどれだけ向上したかを評価することが重要です。

結論:AI人材戦略の本質は「翻訳力」と「組織的な運用力」にある

AIをビジネスの成果に結びつける上で、最も重要なのは最新のツールやアルゴリズムそのものではありません。人と組織の設計こそが、成功と失敗を分ける決定的な要因です。

専門的な知識を持つ人材を数人採用するだけでは、組織は変わりません。ビジネス現場の課題を技術の言葉に「翻訳」し、技術の可能性をビジネスの価値に「翻訳」する。この双方向の翻訳を担うBridge/Hub人材を組織の中核に据え、彼らが活躍できる体制を築くこと。これこそが、AI人材戦略の要諦です。

そして、育成は一度きりの研修で終わらせてはなりません。「学び、使い、測り、改善する」というサイクルを、実務PoCとKPIによって組織的に運用し続ける仕組みが不可欠です。その土台として、誰もが安心して挑戦できる明確なガバナンスが存在している必要があります。

来るべきAIエージェントの時代においても、この本質は変わりません。AIに的確なゴールを設定し、必要な文脈を与え、対話を通じて能力を最大限に引き出す。そして、人間ならではの暗黙知をAIが学べる形に形式化する。これらのスキルが、これからの競争力の源泉となります。

この記事を読んで、やるべきことの多さに圧倒されたかもしれません。しかし、全てを一度に完璧にやる必要はありません。

次の一手は明確です。

- インパクトの大きい優先ユースケースを3つ決める。

- 各部門から変革の旗振り役となるチェンジエージェントを任命する。

- 本記事の「90日プラン」を参考に、今日から最初の一歩を踏み出す。

AIを単なる「導入」で終わらせるか、「利益」を生み出すエンジンへと昇華させるか。その分水嶺は、今、あなたの決断と行動にかかっています。