AIエージェント時代の業務効率化ガイド|導入7ステップとKPI設計で成果を出す方法

生成AIを導入したものの、「チャットで質問するだけ」で終わっていませんか?「PoC(概念実証)は華々しかったが、現場に定着しない」「ツールが乱立し、結局どの業務がどれだけ効率化されたのか分からない」。多くの企業が、AI活用の初期段階でこうした壁に直面しています。

しかしその一方で、国内の大手企業ではすでに「AIに聞く」フェーズを卒業し、「AIに頼む」フェーズへと移行。年間数十万時間もの業務削減という、具体的な成果を叩き出しています。

この差は一体どこから生まれるのでしょうか?

本記事では、成功企業に共通するAIエージェント活用の考え方を「ナビゲーター型」と「ワークフロー型」という2つのタイプに整理し、明日からあなたの組織で実践できる具体的な導入手順、成果を可視化するKPI設計、そしてよくある失敗の回避策までを一気通貫で解説します。さらに、未来の潮流であるWeb3時代の自律分散型エージェントについても触れ、長期的な視点を提供します。

この記事を読み終える頃には、あなたは自社におけるAIエージェント導入の明確なロードマップと、最初の一歩を踏み出すための具体的なアクションプランを手にしているはずです。

この記事のポイント(60秒で要点をつかむ)

- 2つの型で考える: 業務で使うAIは「ナビゲーター型(人の判断を導く相棒)」と「ワークフロー型(定型業務を動かす実行者)」に分けて設計すると、導入と定着がスムーズに進みます。

- 成熟度は「聞く」→「頼む」で測る: 成功企業は、社員のAI活用スキル向上と、業務に特化したユースケース開発の両輪を回すことで、「利用回数」と「1回あたりの効果」を同時に伸ばしています。

- 成果は4つのKPIで可視化: 「利用回数」「1回あたり削減時間」「月間アクティブ率」「対象業務の処理時間短縮率」の4点セットで効果を測定し、改善サイクルを回すことが重要です。

- スモールスタートが鍵: まずは経理、法務、マーケティングなど、特定の業務領域で特化型AIやエージェントを導入し、自動化の範囲を段階的に拡大していくのが成功への近道です。

- 未来を見据える: Web3時代のAIエージェントは、自律性・分散性・経済的インセンティブが特徴です。現時点では実験段階ですが、将来の競争優位性を築くために、セキュリティやガバナンスの観点から動向を注視すべきです。

1. 基礎から理解する:AIエージェントは業務をどう変えるのか?

「AIエージェント」という言葉が飛び交っていますが、まずはその定義と、関連する用語との違いを正確に理解することから始めましょう。ここでの理解が、後の導入計画の精度を大きく左右します。

1-1. 用語の整理:アシスタント、特化AI、エージェントの違い

AIと一括りにせず、役割に応じて3つのレベルで整理すると、議論が明確になります。

| 種類 | 役割 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 汎用アシスタント | 質問に答える対話型AI | 幅広い知識を持ち、調査、要約、アイデア出し、文章の草案作成など、汎用的なタスクをこなす。 | ChatGPT, Gemini, Claudeなど |

| 特化AI | 特定業務に最適化されたAI | 特定のドメイン知識(業界用語、社内ルール、業務手順)を学習し、専門的なタスクで高い精度を発揮する。 | 契約書レビューAI、品質管理の画像認識AI、ITサポートのチャットボット |

| AIエージェント | 自律的にタスクを遂行するソフトウェア | 目的を与えられると、自らタスクを分解し、必要なツール(API、ソフトウェア)やデータにアクセスして、業務を完了させる。 | 経費精算の申請から承認依頼までを自動で行うエージェント |

汎用アシスタントが「相談役」なら、特化AIは「専門家」、そしてAIエージェントは「自律的に動く部下」とイメージすると分かりやすいでしょう。業務効率化を本格的に進めるには、この「AIエージェント」の活用が鍵となります。

1-2. 成功の鍵を握る2つの型:「ナビゲーター型」と「ワークフロー型」

AIエージェントの導入を成功させるために、私たちはその役割を大きく2つの型に分類することを推奨しています。それが「ナビゲーター型」と「ワークフロー型」です。

ナビゲーター型:人の判断を導く「賢い相棒」

- 役割: 担当者の意思決定や作業をサポートし、より速く、より質の高い判断ができるように導きます。知識の探索、情報の整理、根拠の提示、選択肢の比較、手順書の生成、効果的なプロンプトの提案などが主な機能です。

- 提供価値:

- 学習コストの削減: 新人でもベテランのような知識検索が可能になり、立ち上がりを早めます。

- 属人性の排除: 特定の人しか知らなかったノウハウや判断基準を形式知化し、組織全体の能力を底上げします。

- 品質とスピードの向上: 人が最終的な判断を行うという前提は崩さず、その判断に至るまでのプロセスを劇的に高速化・高精度化します。

- 代表的なユースケース:

- 開発: 仕様書に基づいたコード生成支援、エラーメッセージの解説と修正案の提示

- 企画: 顧客アンケートの自由回答コメントを要約・分類し、インサイトを抽出

- 営業: 過去の類似案件から、最適な提案書のドラフトを作成

ワークフロー型:仕事を自動で動かす「忠実な実行者」

- 役割: あらかじめ定義された手順(ワークフロー)に沿って、タスクを自動で実行し、完了させます。他のSaaSや社内システムとAPIやRPAを介して連携し、自律的に業務を処理します。

- 提供価値:

- 工数の直接削減: 処理量が多い定型業務や反復作業にかかる時間をゼロに近づけます。

- ミスの削減と品質安定: 人為的なミスを防ぎ、常に一定の品質で業務を処理します。

- 監査対応とトレーサビリティ: 全ての処理がログとして記録されるため、監査や説明責任への対応が容易になります。

- 代表的なユースケース:

- 経理: 請求書データを受け取り、内容をチェックし、問題がなければ会計システムに登録して決裁依頼の草案を作成

- 法務: 新規取引先の契約書ドラフトに対し、社内規定に基づいた下請法関連の必須項目チェックを自動で実施

- マーケティング: 作成されたメールマガジンの文章を校正し、ブランドガイドラインに沿っているかを確認後、配信リストにセット

この2つの型を意識することで、「どの業務に、どのタイプのAIを適用すべきか」という最初の問いに、明確な答えを出すことができます。

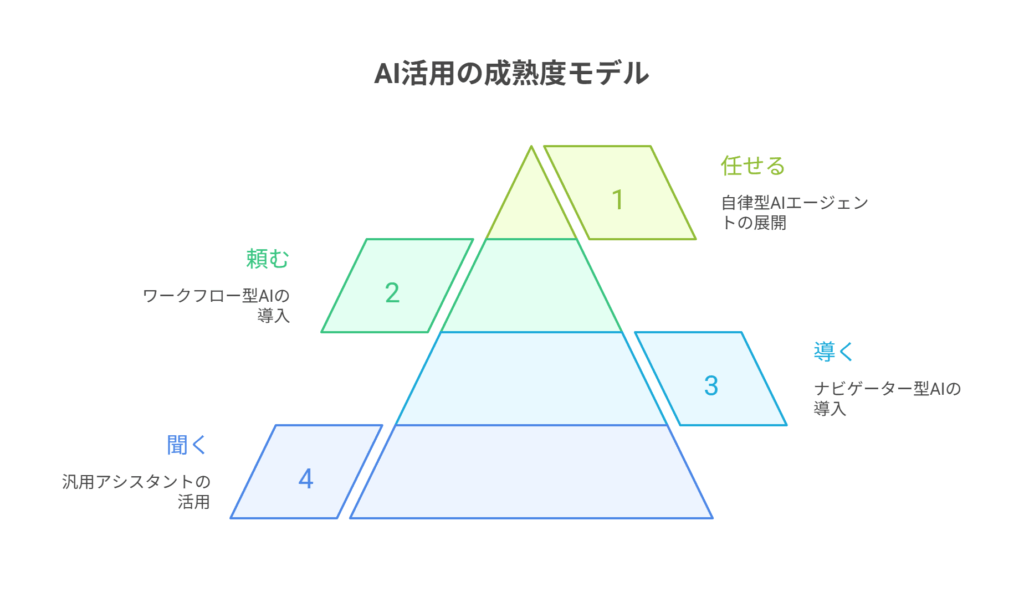

1-3. 成熟度モデル:あなたの会社は「聞く」段階? それとも「頼む」段階?

AI活用の成熟度は、社員がAIを「調べものに使う道具」と捉えているか、「仕事の一部を任せるパートナー」と捉えているかで測ることができます。

ある国内大手企業では、全社員向けに社内AIアシスタントを展開し、目覚ましい成果を上げています。この事例から、成熟度を高めるヒントを学びましょう。

- 年間業務時間削減: 44.8万時間(前年比2.4倍)

- 総利用回数: 240万回(前年比1.7倍)

- 1回あたりの削減時間: 平均28分(画像データを活用した場合は36分に増加)

- 月間ユニークユーザー率: 49.1%(国内社員約1.1万人対象)

この成果の裏にある重要なポイントは、「利用回数(利用の裾野の広がり)」と「1回あたりの削減時間(利用の深さ)」の両方を同時に伸ばした点にあります。

これは、単にツールを提供するだけでなく、

- 社員のスキル向上: 効果的な使い方やプロンプトの研修を実施。

- ユースケースの特化: 各部門の業務に合わせた使い方テンプレートを共有。

- 機能拡張: テキストだけでなく、画像やドキュメントも扱えるようにした。

といった施策が有機的に機能した結果です。そして、この企業は次に、経理・法務・マーケティングといった特定領域で「ワークフロー型」のエージェント試験導入へと駒を進めています。

これがまさに、「AIに聞く」から「AIに頼む」への進化です。あなたの組織が今どの段階にいるのかを把握し、次のステップを目指すことが重要です。

2. 実践ガイド:明日から始めるAIエージェント導入7ステップ

理論を理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、小さく始めて素早く成果を出すための、具体的な7つのステップをチェックリスト形式で解説します。

2-1. 全体像:小さく始めて、速く回すアジャイル型アプローチ

完璧な計画を待つ必要はありません。以下の7ステップを2〜4週間の短いサイクルで回し、学びながら改善していくことが成功の秘訣です。

- ステップ1:業務の可視化(負荷・頻度・標準化度の3軸で課題を洗い出す)

- ステップ2:ユースケースの選定(ナビゲーター型/ワークフロー型に分類し、最初の対象を決める)

- ステップ3:データと権限の設計(セキュリティとガバナンスの土台を固める)

- ステップ4:プロトタイプの開発と検証(2〜4週間で動くものを作り、効果を測定する)

- ステップ5:拡張と標準化(成功パターンをテンプレート化し、横展開する)

- ステップ6:エージェント化の推進(業務プロセスに組み込み、自動実行範囲を拡大する)

- ステップ7:運用の最適化(KPIをモニタリングし、継続的に改善する)

2-2. ステップ1:業務可視化のコツ

やみくもにAIを導入しても効果は出ません。まずは、どこにメスを入れるべきかを見極めるため、社内の業務を以下の3つの指標で棚卸ししましょう。

- 負荷(Impact): その業務にかかる総工数はどれくらいか? ピーク時には組織のボトルネックになっていないか?

- 頻度(Frequency): その業務は毎日、毎週、毎月、どれくらいの頻度で発生するか?

- 標準化度(Standardization): 手順が明確にマニュアル化されているか? 例外的な処理は少ないか?

この3軸で評価したとき、特に「負荷が高く、頻度も高く、標準化度も高い」業務は、AIエージェントによる自動化の絶好のターゲットとなります。

典型的な先行候補:

- ナビゲーター型向き:

- 社内規定や過去の資料に関する問い合わせ対応

- 議事録や報告書の要約・ドラフト作成

- 競合情報のリサーチと整理

- ワークフロー型向き:

- 定型的なデータ入力・転記作業

- ルールベースの申請内容チェック(経費精算、稟議書など)

- 定期レポートのデータ集計と配信

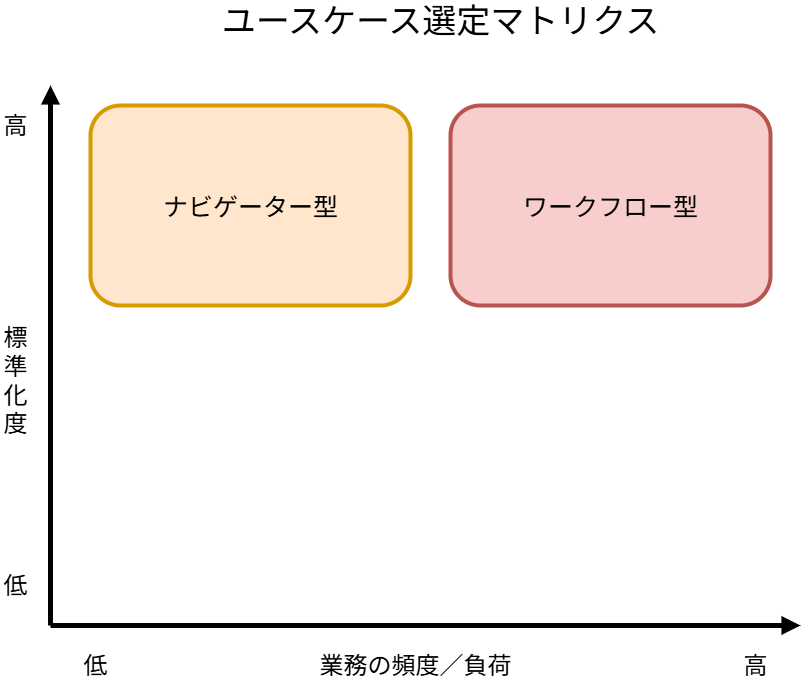

2-3. ステップ2:ナビゲーター型とワークフロー型の選定基準

洗い出した業務候補を、どちらの型でアプローチすべきか判断します。

【チェックリスト】どちらの型が向いているか?

| 条件 | ナビゲーター型 | ワークフロー型 |

|---|---|---|

| 最終判断 | 人が行う必要がある | ルールに基づいて自動化できる |

| 主要タスク | 情報探索、分析、言語生成 | データ処理、システム操作 |

| 業務の性質 | 創造性や文脈理解が求められる | 定型的で反復的 |

| データソース | 社内外に散在している | 特定のシステムやDBに格納 |

| 連携先 | 主に人間 | 主にシステム(API/RPA) |

| 求める成果 | 判断のスピードと質の向上 | 処理時間とコストの削減 |

基本的には、「判断の余地が大きい業務はナビゲーター型」から、「手順が固定されている業務はワークフロー型」から着手するのが定石です。

2-4. ステップ3:データと権限の設計

AIエージェントは強力なツールですが、同時に情報セキュリティ上のリスクも伴います。プロトタイプ開発の前に、以下のガードレールを設計することが不可欠です。

- 最小権限の原則: エージェントには、タスク遂行に必要な最低限のAPI、ファイル、データへのアクセス権限のみを与えます。全知全能のエージェントは作らないようにしましょう。

- ログ戦略の確立: 「誰が、いつ、どんな指示(プロンプト)を出し、エージェントがどのツールを使い、どんな結果を出力したか」を記録します。これにより、問題発生時の原因究明や監査対応が可能になります。

- 機密データの保護: 個人情報や企業の機密情報(PII)を扱う場合は、マスキング処理や匿名化を施すか、そもそもエージェントがアクセスできないように権限を分離する設計が重要です。

2-5. ステップ4:プロトタイプ開発と検証(2~4週間)

計画に時間をかけすぎるのは禁物です。2〜4週間という短期間で、実際に動く最小限のプロトタイプを作り、ユーザーに試してもらいましょう。

- 成功のためのポイント:

- KPIを事前に定義する: 「1タスクあたりの時間削減効果が平均10分以上」「AIの提案の採用率が70%以上」など、成功の基準を具体的に定義します。

- ユーザーの観察: 実際に使ってもらい、どんな指示で期待通りの結果が出て、どこでつまずくのかを観察し、改善に活かします。

- 最低限の運用設計: 問い合わせ窓口、簡単な使い方ガイド、既知の不具合リストを用意し、ユーザーが安心して試せる環境を整えます。

- よくある失敗パターンと回避策:

- 失敗: AIモデルの性能だけに期待してしまう。

- 回避策: モデルの性能に頼るのではなく、業務手順を細かく分解し、再現性の高いプロンプトテンプレートを用意することで、安定した成果を出せるように設計します。

2-6. ステップ5:拡張と標準化

プロトタイプで効果が確認できたら、その成功を組織全体に広げていきます。

- テンプレート化: 成果が出たプロンプト、レビューの基準、出力フォーマットなどをテンプレートとして文書化し、誰でも同じ品質の結果を出せるようにします。

- 社員教育: 「良い依頼の仕方(プロンプトの書き方)」に関する勉強会やワークショップを開催し、組織全体のAIリテラシーを向上させます。

- ガバナンスの整備: AIの利用ポリシー、禁止事項(例:個人情報の入力禁止)、問題発生時の報告・停止手順などを明確にルール化します。

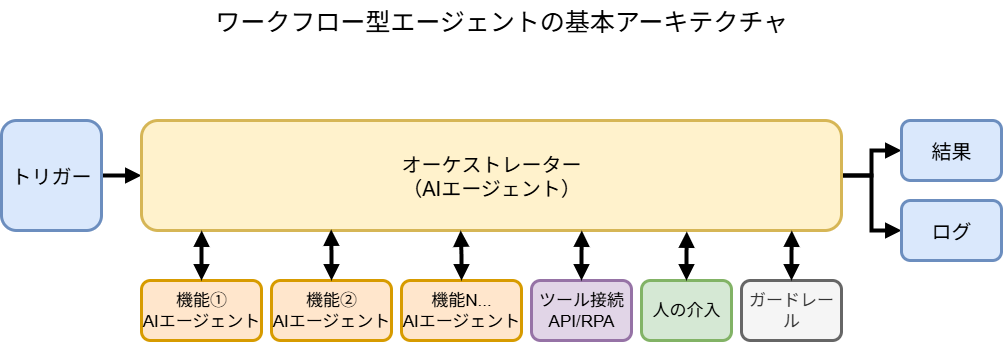

2-7. ステップ6&7:エージェント化と運用の最適化

特にワークフロー型の本格導入フェーズでは、自律的な運用と継続的な改善がテーマになります。

- 自動実行の設計:

- トリガー: 何をきっかけにエージェントが動き出すか(定時実行、特定のメール受信、人の指示など)を定義します。

- ツール接続: 連携するSaaS、社内システム、RPAなどをAPI経由で接続します。

- ガードレール: 想定外の動作を防ぐための安全装置(例:処理金額の上限設定、操作対象のホワイトリスト化)を設けます。

- 人の介入ポイント(Human-in-the-Loop):

- 全てを自動化するのではなく、「信頼度が低い結果の場合」「処理金額が一定額を超えた場合」「初めて処理するパターンの場合」など、人が確認・承認するポイントを意図的に設計します。

- 運用ダッシュボード:

- 後述するKPIをダッシュボードで可視化し、利用状況や効果、エラー率などを常にモニタリングできる状態を作ります。エラーが発生した場合は、その原因(データの問題か、モデルの問題か、手順の問題か)を分析し、改善サイクルを回し続けます。

3. KPI設計:測り方が成果を決める

「AIを導入した」という事実だけで満足してはいけません。その投資がどれだけの価値を生んでいるのかを定量的に測定し、説明責任を果たすことが、AI活用の取り組みを継続・拡大させる上で極めて重要です。

3-1. 全社で追うべき最低限の4指標

どのタイプのAIを導入する場合でも、以下の4つの指標は必ず押さえましょう。これらはAI活用の健康状態を示す基本のカルテです。

- 利用回数: AIがどれだけ頻繁に使われているか。継続的な利用の定着度を示します。

- 1回あたり削減時間: AIを1回使うことで、どれだけの業務時間が短縮されたか。活用の質や効果の大きさを示します。

- 月間ユニークユーザー率(MAU率): 対象となる従業員のうち、月に1回以上利用した人の割合。社内への浸透度を示します。

- 対象業務の処理時間短縮率: AI導入前後で、特定の業務プロセス全体のリードタイムがどれだけ短縮されたか。ビジネスインパクトを示します。

前述の国内大手企業の事例のように、「利用回数」×「1回あたり削減時間」の掛け算で総削減時間を算出することで、経営層にも分かりやすく成果をアピールできます。

3-2. ナビゲーター型の価値を測る追加指標

人の判断を支援するナビゲーター型では、「時間削減」だけでなく、アウトプットの「質」に関する指標も重要です。

- 採用率: AIが生成したドラフトや提案を、ユーザーが「そのまま」または「一部修正して」採用した割合。AIの提案が実用的であったかを示します。

- 再作業時間: AIの出力を修正するために、ユーザーが追加で費やした時間。これが長い場合、プロンプトや参照データに改善の余地があることを示唆します。

- 満足度アンケート: 「今回のAIの回答は業務の役に立ちましたか?」といった簡単なアンケート(5段階評価など)で、ユーザーの主観的な評価を収集します。

3-3. ワークフロー型の成果を測る追加指標

業務を自動実行するワークフロー型では、「自動化の完成度」と「品質」が重要な評価軸となります。

- 自動化率: 全処理件数のうち、人の介入なしに最初から最後まで処理が完了した割合。

- 例外処理率: 人の確認・承認が必要になったり、エラーで処理が停止したりしたケースの割合。この率が高い場合、ルールの見直しやガードレールの調整が必要です。

- 品質指標: 自動処理された結果が、あらかじめ定められた品質基準(チェックリストとの一致率、法令や社内規程の遵守率など)を満たしているかの指標。

3-4. KPI設計で陥りがちな落とし穴

- 「ログイン数」や「PV数」に惑わされる: 見栄えは良いですが、実際の業務貢献度とは無関係なことが多いです。「利用回数」や「採用率」とセットで評価しましょう。

- 「工数削減効果」を自己申告に頼る: 「〇〇時間削減できました」というアンケート結果は、過大に見積もられがちです。可能な限り、実際の作業時間を計測するか、第三者による観察で客観的な数値を算出しましょう。

- 「成功率」だけを見る: 自動化率99%は素晴らしい結果ですが、残りの1%の例外処理に膨大な手間がかかっているかもしれません。例外の内訳を分析し、なぜそれが起きたのかを深掘りすることが、さらなる改善につながります。

4. ユースケース別ガイド:すぐ効く応用と設計のツボ

ここでは、部門別の具体的なユースケースと、導入を成功させるための「設計のツボ」を紹介します。

| 部門 | 型 | ユースケース例 | 設計のツボ |

|---|---|---|---|

| 開発・製造 | ナビゲーター型 | コード生成、テストケース作成、設計レビュー補助、技術仕様書のドラフト作成 | 参照すべき社内のコーディング規約や過去の設計書をナレッジベースとしてAIに学習させる。生成されたコードは差分(diff)形式で提示し、レビューと採用を容易にする。 |

| オペレーション | ワークフロー型 | 定型データの集計と関係者への配布、システムの異常値検知と担当者への通知 | API連携を優先して堅牢なシステムを構築する。途中で処理が失敗しても安全に再実行できる「冪等性(べきとうせい)」を確保し、全ての操作ログを記録する。 |

| 経理 | ワークフロー型+ナビゲーター型 | 決裁書の草案生成(ワークフロー)、経費申請の規程適合性チェック(ワークフロー)、予算執行に関する問い合わせ対応(ナビゲーター) | 金額などのしきい値を設け、それを超える場合は自動処理から人の承認フローに切り替える。例外処理の際には、判断の根拠となった規程や過去の事例を添付し、承認者の負担を軽減する。 |

| 法務 | ワークフロー型+特化AI | 秘密保持契約(NDA)や業務委託契約の初期チェック、契約書の条項差分ハイライト | 参照する契約書のひな形や社内規程のバージョン管理を徹底する。AIはあくまで一次スクリーニングと位置づけ、「最終的な法的判断は必ず担当者が行う」という運用を徹底する。 |

| マーケティング | ナビゲーター型→ワークフロー型 | メールマガジンの改善案生成(ナビゲーター)、ABテスト用の広告コピー案を複数生成(ナビゲーター)、承認されたコンテンツの配信予約(ワークフロー) | ブランドトーンや表現のガイドラインをAIに学習させる。配信前には、禁止ワードや誤字脱字をチェックする自動レビューのステップを組み込む。 |

5. 比較と意思決定:何を、どの順番で、どう選ぶか?

AIエージェントの導入を検討する上で、必ず直面するいくつかの疑問について、明確な判断基準を提示します。

5-1. 選定フレームワーク:3つの問いで最適な型を見つける

ユースケースを選ぶ際に、以下の3つの問いに答えてみてください。

- 目的は「探索」か、「実行」か?

- 答えや選択肢を探すのが目的なら → ナビゲーター型

- 決まったタスクをこなすのが目的なら → ワークフロー型

- 例外処理は多いか、少ないか?

- ケースバイケースの判断が多いなら → ナビゲーター型

- 手順がほぼ固定されているなら → ワークフロー型

- 監査要件はどの程度厳しいか?

- プロセスよりも結果の質が重要なら → ナビゲーター型

- 誰が何をしたかの記録が必須なら → ワークフロー型

「探索 × 例外多い」の領域からナビゲーター型で試し、「実行 × 例外少ない」の領域をワークフロー型で自動化していくのが、最もリスクが低く、効果を実感しやすい進め方です。

5-2. RPAとの関係性:補完か、代替か?

既存のRPA(Robotic Process Automation)を導入している企業にとって、AIエージェントとの関係は大きな関心事です。結論から言えば、両者は代替関係ではなく、強力な補完関係にあります。

- RPA: 画面上の操作を記録・再現するのが得意。決まった手順を正確に繰り返すことに強いが、少しでもUIが変わると止まってしまうなど、変化に弱い。

- LLMエージェント: 自然言語の曖昧な指示を理解し、状況に応じて判断・補完しながらタスクを進めるのが得意。

組み合わせのコツは、RPAに「手足」の役割を、AIエージェントに「頭脳」の役割を担わせることです。例えば、AIエージェントがメールの内容を解釈して指示を出し、RPAがその指示に従ってレガシーシステムにデータを入力する、といった連携が考えられます。ただし、可能な限り、変化に弱い画面操作よりも安定したAPI接続を優先すべきです。

5-3. AIモデル選択の現実解

特定のモデルに固執するのではなく、以下の要件に基づいて、複数の選択肢を柔軟に使い分ける、あるいは差し替え可能な設計にしておくことが賢明です。

- 性能要件: 日本語の品質、ツール呼び出し(Function Calling)の安定性、画像やドキュメント(マルチモーダル)の処理能力など、ユースケースに必要な性能を満たしているか。

- ベンダーロックインの回避: 特定のクラウドプラットフォームに依存しすぎないよう、APIの呼び出し部分を抽象化レイヤーで覆い、将来的にモデルを容易に切り替えられるアーキテクチャを目指します。

- セキュリティ要件: データが自社のテナント内で完結するか、ログが暗号化されているか、入力データがモデルの再学習に使われないかなど、セキュリティポリシーに準拠しているかを確認します。

6. 失敗から学ぶ:現場で本当に起きる問題とその対処法

AIエージェントの導入は、必ずしも順風満帆ではありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな誤解と、具体的なトラブルへの対処法を解説します。

ありがちな3つの誤解

- 「万能な汎用アシスタントが一つあれば十分」という誤解

- 現実: 汎用アシスタントは便利ですが、特定の業務知識がないため、深いレベルでの効率化には限界があります。業務に特化したAIや、プロセスに組み込まれたエージェントを併用することで、効果は飛躍的に高まります。

- 「精度が100%でないから導入は見送るべき」という誤解

- 現実: 100%の精度は不要です。ナビゲーター型は「採用率」で価値を測り、たたき台としての利用でも十分に効果があります。ワークフロー型は、ガードレールと人の介入点を設けることで、安全な運用が可能です。

- 「全社展開から始めるべき」という誤解

- 現実: 最初から大規模に展開すると、現場の混乱を招き、失敗のリスクが高まります。特定の業務・部署でPoCを開始し、そこで得られた成功パターン(テンプレート)を横展開していく方が、確実で速い結果につながります。

よくあるトラブルと対処法

- 問題:ハルシネーション(幻覚)や誤った回答

- 対策: AIに回答の根拠(参照した社内文書やデータソース)を必ず提示させるようにします。また、一般的なWeb検索よりも、社内のナレッジベースを優先的に検索するRAG(Retrieval-Augmented Generation)の仕組みを導入することが有効です。

- 問題:セキュリティインシデント(情報漏洩など)

- 対策: 悪意のある入力(プロンプトインジェクション)を検知するフィルタを導入します。また、エージェントがアクセスできる範囲を明確にユーザーに示し、権限を越えた操作を要求できないようにします。

- 問題:責任の所在が曖昧になる

- 対策: エージェントの権限範囲、人の介入ルール、緊急時の停止手順などを事前に文書化し、関係者間で合意しておきます。「AIがやったこと」ではなく、「AIというツールを使って人がやったこと」という責任分界点を明確にします。

7. 未来の地平:Web3 AIエージェントの可能性と導入戦略

現在のAIエージェントの議論から一歩進んで、ブロックチェーン技術と融合した次世代のエージェント、「Web3 AIエージェント」についても触れておきましょう。

7-1. Web3 AIエージェントとは?

ブロックチェーン上で動作し、透明性とセキュリティを担保しながら、スマートコントラクトや分散型アプリケーション(dApps)と直接やり取りできる、自律的なソフトウェアです。

- 自律性: 人の直接的な指示なしに、経済的な合理性に基づいて意思決定し、行動します。

- 分散性: 特定の企業やサーバーに依存しないため、単一障害点がなく、検閲に強いです。

- 経済的インセンティブ: トークン(暗号資産)による報酬やペナルティ(トークノミクス)を通じて、その行動を設計・誘導できます。

7-2. ビジネスへの応用例

- 分散型金融(DeFi): ユーザーに代わって、最も有利なリターンを生む運用先に資産を自動で再配分するエージェント。

- DAO(自律分散型組織)ガバナンス: 組織運営に関する膨大な提案文を要約・分析し、投票の意思決定を支援するエージェント。

- サプライチェーン管理: 製品がサプライチェーンを移動するのに合わせて、トレーサビリティ情報をブロックチェーンに記録し、検収が完了したら自動で支払いを行うエージェント。

7-3. 導入に向けた課題と戦略

Web3 AIエージェントはまだ発展途上の技術であり、スケーラビリティや法規制など、多くの課題を抱えています。今すぐ全社導入すべきものではありませんが、将来の重要な選択肢として、以下の7つの観点から情報収集や小規模な実験を始める価値は十分にあります。

- セキュリティ・バイ・デザイン: 権限の最小化、キー管理の徹底。

- スケーラブルな設計: オンチェーンとオフチェーンの処理の使い分け。

- トークノミクス設計: 望ましい行動を促すインセンティブの仕組み。

- ガバナンス: ルールの変更や緊急停止のプロセス。

- 相互運用性: 異なるブロックチェーンやシステムとの連携。

- 監査と可観測性: 全ての行動が追跡・検証可能であること。

- 法規制への準拠: 各国の法規制やガイドラインへの対応。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. ナビゲーター型とワークフロー型、どちらから始めるべきですか?

A1. まずはナビゲーター型で「早い成功体験」を積むことをお勧めします。導入のハードルが低く、すぐに効果を実感しやすいため、社内の協力や理解を得やすくなります。その上で、削減効果の大きいワークフロー型で「処理量の大きい定型業務」を狙い撃ちで自動化するのが現実的な進め方です。

Q2. 導入後のROI(投資対効果)は、どのくらいで見込めますか?

A2. 早ければ導入後1〜3ヶ月で、1タスクあたり20〜30分の時間削減効果が見え始めるケースが多いです。全社的に展開し、利用が定着すれば、利用回数と1回あたり効果の掛け算で、年間数十万時間規模の削減に到達することも十分に可能です。

Q3. 小規模な組織やチームでも導入する意味はありますか?

A3. はい、大いにあります。特にナビゲーター型は、少人数チームでも個々の生産性を高める効果が大きく、ベテランのノウハウをテンプレート化することで、属人化の解消やスキルの標準化に直結します。

Q4. どのAIモデル(LLM)を選べばよいですか?

A4. 特定のモデルに固執せず、要件で選ぶのが正解です。日本語の品質、ツール実行の安定性、画像・ドキュメント対応の有無、データ保護の要件などを軸に評価し、将来的に差し替え可能なアーキテクチャを組んでおくことを強く推奨します。

Q5. 法務やコンプライアンス部門の懸念にはどう対応すればよいですか?

A5. 個人情報や機密情報の取り扱いポリシーを明文化し、最小権限の原則、ログの保全、人の承認フローをセットで運用することを丁寧に説明してください。また、AIの判断根拠を提示させることで、説明責任を果たせる設計になっていることを示すのが重要です。

Q6. 既存のRPAは不要になりますか?

A6. いいえ、置き換えではなく補完関係になります。RPAは「決まった手順の実行」に、AIエージェントは「曖昧な指示の解釈と判断」に強みがあります。API連携などを通じて両者の強みを活かすことで、より高度な自動化が実現できます。

Q7. AIの幻覚(ハルシネーション)や間違いが怖いのですが。

A7. 100%の正確性を前提としない運用設計が鍵です。ナビゲーター型はあくまで「たたき台」と位置づけ、採用率で評価します。ワークフロー型は、金額上限などのガードレールと、クリティカルな部分での人の介入を必須にすることで、リスクを管理します。

Q8. Web3 AIエージェントは、いつ頃から検討すべきですか?

A8. 現時点では、実証実験(PoC)フェーズでの学習が現実的です。特に、取引の透明性や耐改ざん性、自律的な意思決定がビジネス上の価値になる領域(金融、サプライチェーン、共同体での意思決定など)から、限定的に試してみるのが良いでしょう。

9. まとめと、あなたの「次のアクション」

本記事では、AIエージェントを活用した業務効率化について、その全体像から具体的な実践方法までを解説してきました。

本記事のまとめ

- AIによる業務効率化は「ナビゲーター型(人を導く)」と「ワークフロー型(仕事を動かす)」を意識して設計することで、短期的な成果と長期的な自動化を両立できます。

- 成熟度の鍵は「聞く」から「頼む」への移行です。社員のスキル向上とユースケースの特化が、利用回数と1回あたり効果の掛け算効果を生み出します。

- 成果は4つの基本KPI(利用回数、1回あたり削減時間、アクティブ率、処理時間短縮率)で定量的に測定し、継続的な改善につなげることが不可欠です。

- Web3 AIエージェントは、自律性・分散性を武器とする未来の潮流ですが、導入にはセキュリティとガバナンスの設計が前提となります。

あなたの次のアクション(30日計画)

知識を得るだけで終わらせず、今日から行動に移しましょう。以下のステップを参考に、最初の30日で達成する目標を設定してください。

- 【1週目】ユースケースの洗い出し:

- あなたのチームまたは部門で、週1回の「AI活用アイデア会議」を設けます。

- 本記事の「3つの指標(負荷・頻度・標準化度)」を使い、候補となる業務を最低10件洗い出します。

- 【2週目】PoC対象の選定とKPI設定:

- 洗い出した候補の中から、最も効果が出やすく、関係者の協力も得やすい業務を2件選び、PoC(実証実験)の対象とします。(ナビゲーター型、ワークフロー型から各1件が理想)

- その2件について、測定するKPIの定義と、現在のベースライン数値を合意します。

- 【3週目】プロトタイプの準備:

- ナビゲーター型のユースケースについて、効果的なプロンプトテンプレートと、アウトプットのレビュー基準をドキュメント化します。

- ワークフロー型のユースケースについて、必要なデータや権限、そして安全のためのガードレール案を具体的に設計します。

- 【4週目】PoCの開始と情報収集:

- PoCを開始し、最初のユーザーからのフィードバック収集を始めます。

- 並行して、将来に備え、Web3 AIエージェントに関する最新動向の情報収集や、小規模なサンドボックス環境の構築を検討します。

AIエージェント時代の業務効率化は、完璧な設計図を待っていては、あっという間に乗り遅れてしまいます。「小さく、速く、計測しながら」前進する。まずはナビゲーター型で確実な実益を出し、その成功を元手にワークフロー型で自動化の範囲を広げ、KPIで成果を組織に見える化する。このサイクルを回し始めることが何よりも重要です。

今週、たった一つのユースケースを選ぶこと。その小さな一歩が、半年後のあなたの組織の生産性を劇的に変える、最初のきっかけとなるはずです。

AI導入の理想と現実―現場の抵抗を「推進力」に変えた、コミュニケーションの舞台裏 先日公開した記事、「AIエージェント時代の業務効率化ガイド」。あの記事では、AI導入を成功させるための「7つのステップ」や「KPI設計」といった、いわ[…]