AIでプロジェクト管理を革新する実践ガイド|タスク自動割り当ての仕組みから導入まで徹底解説

あなたのチームでは、こんな悩みを抱えていませんか?

「この急なタスク、誰に任せるのが最適なんだろう…」

「またAさんにばかり仕事が集中して、他のメンバーが手持ち無沙汰になっていないか?」

「プロジェクトの進捗報告書を作るだけで、毎週末の貴重な時間が消えていく…」

もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。プロジェクト管理は、計画、調整、進捗確認、リスク対応といった無数の業務が複雑に絡み合う、まさに「人間力」が試される領域でした。しかし、その属人的な判断や情報の分断、偏ったタスクのアサインが、気づかぬうちにチームの生産性を蝕むボトルネックになっているケースは少なくありません。

AI(人工知能)の活用は、もはや遠い未来の話ではありません。タスクの自動割り当て、スケジュールの最適化、リスクの早期発見、レポーティングの自動生成まで、プロジェクトの全工程を劇的に効率化し、高度化する現実的な解決策です。

この記事では、AIによるタスク自動割り当ての仕組みを深掘りしつつ、あなたのチームで明日から実践できる導入ステップ、ツールの選び方、避けるべき落とし穴、そして人とAIが協業する未来の働き方まで、網羅的かつ具体的に解説します。読み終える頃には、AIを使いこなし、チームの生産性を最大化するための明確なロードマップが手に入っているはずです。

この記事の要点(約90秒で把握)

- AIの真価は「最適化」にある: AIは単なる自動化ツールではありません。過去の膨大なデータから工数を予測し、各メンバーのスキルや負荷を考慮して最適なタスク割り当てを提案。スケジュール調整やリスク予測まで行い、プロジェクト全体を成功に導きます。

- タスク自動割り当ての裏側: メンバーのスキル、現在の負荷、タスクの期日、依存関係、過去の実績などを総合的にスコアリングし、遺伝的アルゴリズムや機械学習を用いて「最も効果的な組み合わせ」を瞬時に導き出します。

- 成功の鍵は「データと運用設計」: 導入成功の8割はデータ整備にかかっています。目的とKPIを明確にし、質の高いデータを継続的に蓄積する仕組みと、小さく始めて改善を繰り返す運用サイクルが不可欠です。

- AIは「公平性」と「客観性」をもたらす: AIのデータに基づいた提案は、管理者の感覚的な判断による偏りをなくし、属人化や不公平感を抑制します。これにより、人間の役割はより高度な意思決定やコミュニケーション、リーダーシップへとシフトします。

- 日本特有の課題も考慮が必要: 国内で導入する際は、個人情報保護や労働時間といった法規制、既存ツールとの連携、そして関係者との合意形成(稟議)といった日本独自の文化や制度を念頭に置いた設計が成功のポイントです。

第1章:基礎理解 – AIはプロジェクト管理をどう変えるのか?

AIがプロジェクト管理にもたらす変化は、単なる「作業の置き換え」ではありません。それは、意思決定の質そのものを変革するパラダイムシフトです。これまで経験と勘に頼っていた領域に、データという客観的な羅針盤を導入するようなものです。

AIが活躍する6つの主要領域

AIはプロジェクト管理の様々なフェーズでその能力を発揮します。まずは全体像を掴みましょう。

- タスク関連業務の自動化: データ入力、定型レポートの作成、関係者へのリマインダー送付、進捗ステータスの自動更新など、これまで人間が時間を費やしていた反復作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を創出します。

- リソースの最適配分: 各メンバーのスキルセット、熟練度、現在の稼働状況、さらには休暇予定までを考慮し、最も適した担当者へタスクを割り当てます。これにより、一部のメンバーへの負荷集中を防ぎ、チーム全体のパフォーマンスを平準化・最大化します。

- 精度の高い予測とスケジュール管理: 過去の類似プロジェクトのデータを分析し、タスクごとの必要工数や潜在的な遅延リスクを予測します。予期せぬ問題が発生した際には、依存関係を考慮した上で最適なスケジュール修正案を自動で提示します。

- プロアクティブなリスク管理: 過去に問題が発生した際のデータパターンを学習し、同様の兆候を検知するとアラートを発出します。問題が顕在化する前に先手を打つ、「予測的・予防的なリスク管理」が可能になります。

- リアルタイムな可視化と円滑なコミュニケーション: プロジェクトの進捗、各メンバーの負荷状況、ボトルネックとなっているタスクなどを、インタラクティブなダッシュボードでリアルタイムに可視化。また、チャットボットが24時間365日、進捗確認などの簡単な問い合わせに対応し、コミュニケーションコストを削減します。

- ドキュメント作成の支援: 議事録の文字起こしと要約、週次・月次レポートの草案生成など、ドキュメント作成にかかる時間を大幅に短縮します。人間は最終的な確認と考察の追記に集中できます。

「経験と勘」から「データ駆動型」の意思決定へ

従来、プロジェクトマネージャーの腕の見せ所は、複雑な状況下で「経験と勘」を頼りに最適な判断を下すことでした。しかし、このアプローチには属人化や個人のバイアス(思い込み)が入り込む余地があり、判断の根拠をチーム全員で共有することが難しいという課題がありました。

AIは、プロジェクトの履歴、進捗データ、メンバーの稼働実績、品質指標といった客観的なデータを根拠に、最も合理的な選択肢を提示します。例えば、「なぜこのタスクをBさんに任せるのか?」という問いに対し、「Bさんは類似タスクの過去の完了実績が最も早く、かつ現在の負荷にも余裕があるため」といった具体的な理由を提示できます。

これにより、意思決定のプロセスが透明化され、チームメンバーの納得感が高まります。管理者は、ミクロな調整業務から解放され、より戦略的な課題解決やチームのモチベーション向上といった、人間にしかできない付加価値の高い業務に専念できるようになるのです。

第2章:タスク自動割り当ての仕組みを徹底解剖

AIによるプロジェクト管理の中でも、特にインパクトが大きいのが「タスクの自動割り当て」機能です。これは、まるでチェスの名人が何手も先を読んで最善の一手を指すように、無数の組み合わせの中から最適な「誰が・何を・いつやるか」を導き出す頭脳部分です。その仕組みを、3つの要素に分解して見ていきましょう。

1. 入力データ:AIの判断材料となる情報

AIが賢明な判断を下すためには、質の高いデータが不可欠です。主に以下の3種類のデータがインプットとなります。

- メンバー情報:

- スキルセット: 各メンバーが持つ技術や知識(例:「Python/上級」「UXデザイン/中級」など)。

- 熟練度: スキルごとの経験年数や実績。

- 稼働状況: 現在抱えているタスクの量、今後の予定。

- 制約条件: 勤務時間、休暇予定、在宅/出社の別、兼務プロジェクトなど。

- タスク情報:

- タスク内容: 具体的な作業内容。

- 必要スキル: そのタスクを遂行するために求められるスキル。

- 難易度・優先度: タスクの重要性や緊急性。

- 期限 (Due Date): いつまでに完了させるべきか。

- 依存関係: 他のどのタスクが終わらないと着手できないか。

- 見積工数: 想定される作業時間。

- 過去の実績データ:

- 実績工数: 類似タスクが過去にどれくらいの時間で完了したか。

- 品質データ: 手戻りや再作業の発生率、レビューでの指摘件数。

- 遅延要因: 過去にタスクが遅れた原因(例:仕様変更、待ち時間)。

これらのデータを組み合わせることで、AIは多角的な視点から割り当てを検討します。

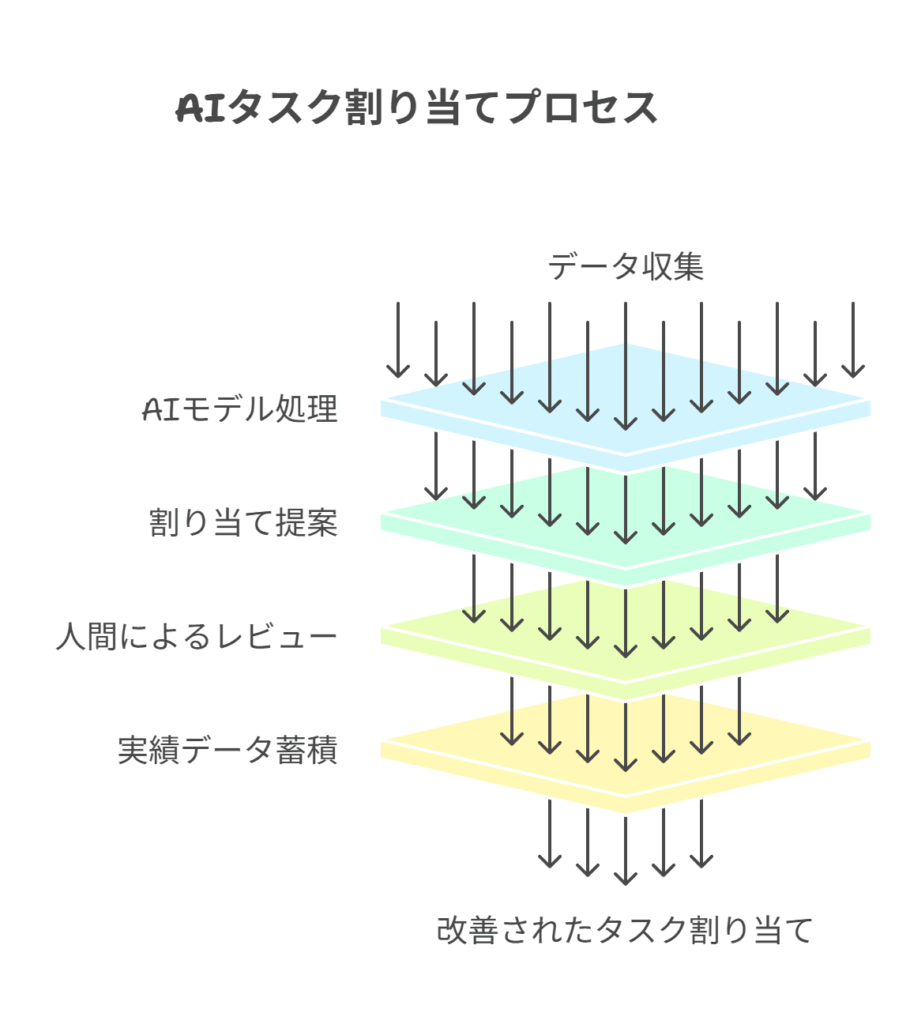

2. モデルの思考プロセス:最適な一手を見つける

入力されたデータを元に、AIモデルは以下のような思考プロセスを経て、最適な割り当て案を導き出します。

- ステップ1:スコアリング(点数付け)

各メンバーが各タスクを担当した場合の「適合度」を、様々な観点から点数化します。- スキル適合度: タスクに必要なスキルとメンバーの保有スキルがどれだけ一致しているか。

- 期日遵守確率: メンバーの過去の実績と現在の負荷から、期限内に完了できる可能性はどれくらいか。

- 負荷バランス: このタスクを割り当てることで、チーム全体の負荷が平準化されるか、それとも偏りが助長されるか。

- コスト効率: メンバーの人件費単価を考慮した場合のコストパフォーマンス。

- 成長機会: 新人メンバーに経験を積ませるための、少し挑戦的なタスクとしての適合度。

これらの項目に、プロジェクトの状況に応じた「重み付け」を行い、総合スコアを算出します。

- ステップ2:最適化(組み合わせの探索)

単純に総合スコアが最も高いメンバーに割り当てるだけでは、全体最適にはなりません。なぜなら、あるタスクで最高スコアのAさんをアサインすると、別の重要タスクでAさんが必要になった際に対応できなくなる可能性があるからです。

そこでAIは、遺伝的アルゴリズムなどの最適化手法を用い、プロジェクト全体のタスクと全メンバーの組み合わせパターンを膨大にシミュレーションします。その中から、「全員の稼働時間に収まる」「タスクの依存関係を守る」といった制約条件を満たしつつ、プロジェクト全体の総合スコアが最大になる組み合わせを探索します。 - ステップ3:予測(未来を見通す)

機械学習モデル(回帰分析や分類など)を活用し、過去のデータから「このタイプのタスクをCさんが担当した場合、完了までに約8.5時間かかり、遅延する確率は15%」といった具体的な予測値を算出します。これにより、割り当ての精度がさらに向上します。

3. 出力と人間の役割:AIからの提案

最終的にAIは、単に「このタスクはDさんへ」と指示するだけではありません。

- 最適な担当者、推奨される開始時期、予測される所要時間、完了見込み日をセットで提案します。

- もし依存関係の衝突や期日遅延のリスクがある場合は、代替案とその根拠(例:「Eさんに任せれば期日に間に合いますが、スキル適合度が若干低いためレビューを手厚くする必要があります」)を提示します。

- なぜその割り当てが最適と判断したのか、判断の根拠となったスコアを可視化します。

人間のプロジェクトマネージャーは、この提案を受け、最終的な意思決定を下します。AIが提示した客観的データに加え、チームの士気や個人のキャリアプランといった定性的な要素を加味して判断を確定させる。これが、人とAIの理想的な協業の形です。

第3章:実務ガイド – ゼロから始めるAI導入7つのステップ

AI導入は、壮大なプロジェクトである必要はありません。小さく始め、着実に成果を積み上げていくアプローチが成功の鍵です。ここでは、具体的な7つのステップに沿って、実装のプロセスを解説します。

ステップ1:目的の定義とKPIの合意形成

「何のためにAIを導入するのか?」という目的を明確にすることが、全ての始まりです。目的が曖昧なままでは、ツール選定の軸がぶれ、導入後の効果測定もできません。

- 目的の具体例:

- 納期遅延の削減: 「プロジェクトの期日遵守率を現在の80%から95%に改善する」

- 属人化の解消: 「特定メンバーへのタスク集中度(稼働率の標準偏差)を20%低減する」

- 生産性の向上: 「スプリント内で計画倒れになる未完了タスク数を半減させる」

- 管理コストの削減: 「プロジェクトマネージャーがレポーティング業務に費やす時間を週5時間から1時間に短縮する」

- 設定すべきKPI(重要業績評価指標)の例:

- 効率性: 期日遵守率、平均サイクルタイム(タスク着手から完了までの時間)、スループット(単位時間あたりの完了タスク数)

- 健全性: メンバー別稼働率の標準偏差、緊急アサイン(計画外の割り込み)の発生率

- 品質: 再作業率、バグ発生率、レビューでの手戻り件数

まずは、特定のチームやプロジェクト種別にスコープを限定し、現実的な目標を設定することから始めましょう。

ステップ2:データ整備(プロジェクトの成否はここで8割決まる)

AIという優秀な料理人がいても、材料が粗悪では美味しい料理は作れません。AIにとっての材料が「データ」です。

- メンバー側のデータ整備:

- スキル辞書の作成: 「Java」「要件定義」「顧客折衝」といったスキル項目を標準化し、「入門/基礎/応用/指導レベル」のようにレベル定義を明確にします。これにより、自己申告のばらつきを防ぎます。

- 稼働情報の集約: 稼働可能時間、休暇、会議の予定などを共有カレンダー等で一元管理し、AIがリアルタイムで参照できるようにします。

- タスク側のデータ整備:

- 必須項目の徹底: タスクを起票する際に、必要スキル、難易度、優先度、依存関係、見積工数などの入力を必須ルールとします。

- 作業ログの習慣化: 各メンバーがタスクの開始、中断、完了時にステータスを更新し、実工数を記録する文化を醸成します。チャットツールとの連携などで、記録の手間を最小限に抑える工夫が有効です。

- 過去データの整備:

- 最低でも過去数ヶ月〜1年分のプロジェクト実績データを収集・整理します。特に、なぜ遅延したのか、なぜ再作業が発生したのか、といった定性的な情報もタグ付けしておくと、AIの予測精度が飛躍的に向上します。

【データ品質チェックリスト】

□ データに欠損(空欄)はないか?

□ 用語や単位(例:工数の人日/人時)は統一されているか?

□ 時系列データに矛盾はないか?

□ タスクの担当者やステータスの変更履歴は追跡可能か?

ステップ3:ツール選定の判断軸

市場には様々なAI搭載プロジェクト管理ツールが存在します。自社の目的や文化に合ったツールを選ぶための判断軸を持ちましょう。

- 使いやすさ (UI/UX): 現場のメンバーがマニュアルなしでも直感的に使えるか。日本語の表現が自然か。スマートフォンからの操作性は良いか。

- AI機能の範囲: タスク自動割り当てだけでなく、工数予測、スケジュール自動調整、リスクアラート、チャットボットなど、自社が必要とする機能が揃っているか。

- 連携性 (API): 現在使用している課題管理ツール(Jira, Redmineなど)、ソースコード管理(GitHub)、チャットツール(Slack, Teams)、カレンダー、人事・勤怠システムとスムーズに連携できるか。

- 価格とサポート: 料金体系は自社の規模に合っているか(ユーザー数に応じた課金など)。トライアルやPoC(概念実証)プランはあるか。日本語による導入支援や問い合わせサポートは充実しているか。

- セキュリティとコンプライアンス: 預けるデータの保護は万全か。アクセス権限を柔軟に設定できるか。監査ログは取得できるか。日本の個人情報保護法など国内法令に準拠しているか。

- 説明可能性 (XAI): AIが「なぜこの割り当てを提案したのか」という根拠を分かりやすく提示してくれるか。AIの判断を人間がレビューし、必要に応じて修正(オーバーライド)できる設計になっているか。

ステップ4:初期設定(ルールのチューニング)

ツールを導入したら、自社の価値観や優先順位をAIに教え込む「初期設定」を行います。

- 重み付けの調整: 前述の「スコアリング」の各項目に重みを設定します。

- 例: 納期最優先のプロジェクトなら「期日遵守確率: 高」、品質重視なら「スキル適合度: 高」、チームの働きやすさ重視なら「負荷バランス: 中」といった具合です。

- 制約条件の設定: 遵守すべき絶対的なルールを定義します。

- 例:労働時間の上限、休日の設定、一人あたりの並行作業数の上限、タスクの依存関係など。

- 例外ルールの定義: AIの自動割り当てから除外するケースを決めます。

- 例:機密性の高い案件、新人研修目的のタスク、緊急障害対応など、人間が意図的にアサインしたいタスク。

- 品質保証のための運用: 最初はAIが割り当てを「自動で確定する」モードではなく、「提案のみを行う」モードで運用を開始し、人間によるレビューを通じて設定の妥当性を確認していくのが安全です。

ステップ5:パイロット運用(小さく始めて、速く学ぶ)

いきなり全社展開するのはリスクが高すぎます。まずは特定の1チームや1プロジェクトに限定して試験的に導入し、課題を洗い出します。

- 運用サイクルの確立:

- 日次: AIからのアラート(遅延リスクなど)に対応し、例外的なタスクを手動で調整する。

- 週次: 週の終わりに、AIの提案と実際の結果を比較レビューする。「なぜAIの提案を却下(オーバーライド)したのか?」を議論し、その理由を元に重み付けやルールを更新する。

- フィードバックの記録: オーバーライドした際は、その理由を必ずコメントとして残すようにします。この「人間の判断」の記録こそが、AIを自社の文化に合わせて賢く育てるための最も貴重な学習データとなります。

ステップ6:本格展開とガバナンス

パイロット運用で効果が確認でき、運用プロセスも確立できたら、対象範囲を拡大します。その際、誰が何に責任を持つのか、というガバナンス体制を明確にすることが重要です。

- 役割分担の明確化:

- プロジェクトマネージャー: KPIの進捗を監視し、最終的な意思決定を行う。

- データ担当者: データの品質を維持・管理し、必要に応じてデータ構造の変更を行う。

- チームリーダー: 現場での例外申請を受け付け、承認する。

- 運用ルールの文書化: AIの提案根拠の記録方法、アクセス権限の管理ポリシー、監査への対応手順、AIモデルの更新プロセスなどを明文化します。

- 透明性の確保: チームメンバーに対し、「現在AIがどのような基準で判断しているか」「ルールをどう変更したか」「それによってどのような成果が出ているか」を定期的に共有し、ブラックボックス化を防ぎ、納得感を醸成します。

ステップ7:継続的な改善(モデルと現場の共進化)

AI導入は一度きりのイベントではありません。ビジネス環境やチームの変化に合わせて、AIと業務プロセスの両方を継続的に改善していく必要があります。

- AIモデルの再学習: 新しいプロジェクトの実績データが蓄積されたら、定期的にモデルを再学習させ、精度を維持・向上させます。メンバーの増減やスキルの変化も反映させます。

- 業務プロセスの見直し: AIの分析結果から、「特定の工程で見積もりが甘くなる傾向がある」「このタイプのタスクは手戻りが多い」といった業務プロセス上の課題が見えてくることがあります。それに基づき、タスクの定義や見積もり基準そのものを見直します。

- 人材育成: AIを使いこなすためのリテラシー教育を実施します。同時に、AIが苦手とする対人コミュニケーション、複雑な問題解決、戦略的思考といったスキルの重要性を説き、それらの能力開発を支援します。

第4章:現場で役立つ実践ノウハウと注意点

理論や手順を理解した上で、実際の現場でAIをうまく活用するためには、いくつかのコツと注意点があります。

ユースケース別:AI活用のポイント

プロジェクトの特性によって、AIに期待する役割や設定の重点は異なります。

- ソフトウェア開発:

- 活用シーン: スプリント計画の最適化、バグ修正の優先順位付けと担当者割り当て、コードレビューの分担。

- ポイント: タスク間の依存関係(コードやモジュールの関連性)を正確に定義することが精度向上の鍵。緊急度の高いインシデント対応と計画タスクのバランスをどう取るかのルール設定が重要。

- 企画・マーケティング:

- 活用シーン: キャンペーン全体のタスクと期日の管理、クリエイティブ制作(デザイン、コピーライティング等)のリソース配分、外部委託パートナーとの連携タスク管理。

- ポイント: 複数部門が関わることが多いため、部門をまたいだリソースの可視化が効果的。クリエイティブ業務特有の「手戻りリスク」を過去データから予測し、バッファを設けたスケジューリングに活用する。

- 情報システム・社内プロジェクト:

- 活用シーン: 社内からの問い合わせ・申請対応のSLA(サービス品質保証)遵守、システム障害対応の優先度判定とエスカレーション、インフラの変更管理。

- ポイント: 24時間365日のアラート対応など、メンバーの負荷平準化が特に重要。深夜や休日のアサインを極力避ける制約条件を厳格に設定する。

日本の現場に寄り添った導入の注意点

海外製の優れたツールをそのまま導入するだけでは、日本の組織文化や制度の壁にぶつかることがあります。

- コンプライアンスと個人情報:

メンバーのスキルや過去の評価に関連するデータは、個人情報として慎重に取り扱う必要があります。誰がどのデータにアクセスできるのか、権限設定を厳密に行い、監査ログを整備することが不可欠です。 - 労務管理との連携:

AIが効率を追求するあまり、特定のメンバーに残業を前提としたようなタスク割り当てを提案してしまう可能性があります。労働基準法を遵守するため、残業時間の上限や休憩時間、休日といった制約条件をシステムに厳格に反映させる必要があります。 - 稟議・合意形成の文化:

ツールの導入や運用ルールの変更には、関係各所への説明と合意形成(稟議)が欠かせません。AI導入によって「どのような課題が解決され」「どのような効果が見込めるのか」を客観的なデータ(KPIの改善見込みなど)と共に提示し、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。 - 既存ツールとの親和性:

多くの日本企業では、既に何らかの課題管理ツールやチャットツールが定着しています。これらを全て置き換えるのは現実的ではありません。既存ツールとスムーズに双方向連携し、現場の二重入力を防ぐことができるかが、導入成功の大きな分かれ目となります。

よくある誤解と失敗、そしてその対策

AI導入の道のりには、いくつかの典型的な「つまずきの石」があります。あらかじめ知っておくことで、賢く回避できます。

| 誤解・失敗例 | 対策 |

|---|---|

| 誤解1:AIが全てを全自動で最適化してくれる | AIはあくまで「強力な補佐役」。提案を鵜呑みにせず、人間が最終判断するプロセス(レビューと承認)を必ず組み込みましょう。AIの提案を「デフォルト案」と位置づけるのが現実的です。 |

| 誤解2:過去のデータが多ければ多いほど良い | 偏ったデータはAIに偏った判断を学習させてしまいます(例:過去にエース社員ばかりが難易度の高いタスクをこなしていた場合、AIもそのパターンを繰り返そうとする)。学習データの偏りを是正する前処理や、運用中のバイアス監視が重要です。 |

| 失敗1:データ項目が曖昧で入力が徹底されない | 「スキル辞書」や「優先度の定義」をチームで最初に合意形成します。ツールの入力フォームで必須項目を設定したり、プルダウン形式にしたりして、入力のブレと手間を減らす工夫をしましょう。 |

| 失敗2:ブラックボックス化し、誰も仕組みを説明できない | AIの判断根拠を可視化する機能を活用し、週次のレビュー会などで「なぜこの提案になったのか」「なぜ今回は手動で修正したのか」をチームで共有する場を設け、透明性を維持します。 |

| 失敗3:過度な自動化でチームの会話がなくなる | 効率化は重要ですが、1on1ミーティングや雑談の時間を意図的に確保しましょう。AIの提案をきっかけに、「このタスク、一緒にやってみない?」といった協業が生まれるような、ポジティブなコミュニケーションを促進することが大切です。 |

第5章:人とAIが共進化する未来のプロジェクト管理

AIの導入は、単に業務を効率化するだけではありません。それは、プロジェクトに関わる人々の役割そのものを再定義し、組織全体の能力を向上させるきっかけとなります。

人とAIの新たな役割分担

これからのプロジェクト管理では、人とAIがそれぞれの得意分野を活かして協業する形が標準となります。

- AIに任せるべきこと:

- 計算と最適化: 大量のデータ分析、無数の組み合わせからの最適解の探索。

- 記憶と反復: 過去の全プロジェクト実績の記憶、定型的なレポーティングやリマインド。

- 監視と検知: 24時間体制での進捗監視と異常の早期発見。

- 人が担うべきこと:

- 目的設定と戦略立案: プロジェクトが目指すべきゴールは何か、どの価値を優先するのかを決定する。

- 複雑な意思決定と例外対応: AIが提示した複数の選択肢から、ビジネス状況や倫理観を考慮して最終判断を下す。予期せぬトラブルに対応する。

- 共感とコミュニケーション: チームメンバーのモチベーションを高め、クライアントとの信頼関係を構築し、部門間の利害を調整する。

- 創造と革新: 新しいアイデアを生み出し、これまでにない問題解決策を考案する。

プロジェクトマネージャーに求められるスキルの変化

AI時代において、プロジェクトマネージャーの価値は、ガントチャートを引くスキルや進捗を細かく管理する能力から、以下のようなスキルへとシフトしていきます。

- データリテラシー: AIからの提案を正しく解釈し、データに基づいて意思決定する能力。

- 質問力: AIに対して適切な問いを立て、必要な情報を引き出す能力。

- コーチング能力: メンバー一人ひとりのキャリアプランや成長意欲を理解し、AIの割り当て提案に人間的な配慮を加える能力。

- 変革推進力: AI導入による業務プロセスの変化を主導し、チームの不安を取り除きながら新しい働き方を浸透させる力。

より高度な自動化と最適化の世界(上級編)

AI活用が成熟してくると、さらに高度な最適化が可能になります。

- 動的スケジューリング: あるタスクに遅れが生じた場合、その影響を受ける全ての依存タスクのスケジュールをAIがリアルタイムで再計算し、最適なリカバリープランを即座に提示します。

- リスク連動型アサイン: AIが「このタスクは仕様変更のリスクが高い」と予測した場合、自動的に経験豊富なベテランメンバーをアサイン候補の上位に表示させます。逆に、リスクの低い定型タスクは新人メンバーの育成機会として提案します。

- 複数プロジェクト横断でのリソース最適化: 部門内や全社で進行している複数のプロジェクトを横断的に分析し、「プロジェクトAで手が空いたスキルXを持つメンバーを、今まさに逼迫しているプロジェクトBに一時的にアサインする」といった、組織全体でのリソース最適化を実現します。

- シナリオプランニング: 「納期最優先」「コスト最優先」「品質最優先」といった異なる条件下での最適な人員計画とスケジュールを複数シミュレーションし、経営層の意思決定を支援します。

よくある質問(FAQ)

Q1. AIを導入するには、どのくらいの量のデータが必要ですか?

A. 多ければ多いほど精度は高まりますが、完璧なデータが揃うのを待つ必要はありません。まずは過去数ヶ月分のプロジェクト実績と、現状のメンバーのスキル・負荷データがあれば、十分に価値のある提案を得られます。最初は「提案のみ」モードで運用し、日々の業務を通じてデータを蓄積・改善していくアプローチが現実的です。

Q2. AIの提案が、現場の感覚とズレる場合はどうすれば良いですか?

A. それはAIを育てる絶好の機会です。まずは人間の判断を優先してタスクを割り当て直し(オーバーライド)、その際に「なぜAIの提案と違う判断をしたのか」の理由を必ず記録してください。この記録を定期的に分析し、AIの重み付けや制約条件を更新することで、モデルは徐々に現場の感覚に近づいていきます。

Q3. 特定の人にばかり仕事が偏るなどの「バイアス」は防げますか?

A. はい、防げます。第一に、学習データに含まれる過去の偏りを統計的に補正します。第二に、運用中に「各メンバーの負荷のばらつき」「深夜や休日のアサイン発生率」などを常に監視し、設定した閾値を超えた場合にアラートを出す仕組みを構築します。これにより、公平性を保つことが可能です。

Q4. 既存のプロジェクト管理ツールを全て置き換える必要がありますか?

A. 必ずしもその必要はありません。多くのAIツールは、既存のツール(Jira, Asana, Backlogなど)とAPI連携し、アドオン機能としてAIの能力を追加する形で利用できます。現場の混乱を最小限に抑えるためにも、まずは既存環境との連携性を重視してツールを選ぶことをお勧めします。

Q5. 成果が出るまでに、どれくらいの期間がかかりますか?

A. 「管理業務の工数削減」や「プロジェクト状況のリアルタイム可視化」といった効果は、導入後すぐに実感しやすいでしょう。一方で、「期日遵守率の向上」や「属人化の解消」といった、より本質的な成果は、数ヶ月間の運用を通じてデータが蓄積され、AIのチューニングと業務プロセスの改善が進むにつれて、着実に現れてきます。

Q6. 新人や若手メンバーの育成機会は減ってしまいませんか?

A. むしろ計画的な育成が可能になります。AIの設定で「成長機会」という評価軸の重みを設定することで、リスクの低いタスクや、少し挑戦的なタスクを意図的に若手メンバーに割り当てることができます。熟練メンバーによるレビューを必須タスクとしてセットで組み込むことで、品質を担保しながら効果的なOJTを実現できます。

まとめ:今日から始めるための3つのステップ

AIによるプロジェクト管理の革新は、もはや避けては通れない潮流です。しかし、恐れる必要はありません。重要なのは、人とAIがそれぞれの強みを活かし、協業するという視点です。AIは判断の客観性とスピードを提供し、人はその提案に文脈と創造性を加えて最終決定を下す。このパートナーシップこそが、プロジェクトを成功に導く新しい標準となります。

さあ、今日から未来のプロジェクト管理に向けた第一歩を踏み出しましょう。

- ステップ1:目的を一枚の紙に書き出す

あなたのチームが今、最も解決したい課題は何ですか?「期日遵守率を95%にする」「メンバーの残業時間を月平均10時間未満にする」など、具体的で測定可能な目的(KPI)を一つ、チームで合意しましょう。 - ステップ2:データの「棚卸し」を始める

まずは、タスク管理で使っているツールのデータ項目を見直しましょう。「必要スキル」や「見積工数」の欄は形骸化していませんか?スキル辞書を作成し、メンバーのスキルを客観的に可視化することから始めてみてください。 - ステップ3:「提案モード」で小さく試す

いきなり完全自動化を目指す必要はありません。まずはAIの提案を「参考意見」として活用し、なぜAIがそう提案したのかを考える訓練を始めましょう。人間の判断で提案を覆した理由を記録していくこと自体が、あなたのチームだけの強力な資産となります。

AIは魔法の杖ではありませんが、正しい目的、質の高いデータ、そして継続的な改善サイクルがあれば、これまでの限界を打ち破る強力な武器となります。この記事が、あなたのチームの挑戦を後押しできれば幸いです。