- 1 AI需要予測で販促計画を最適化する実践ガイド|PoC止まりを越え現場に根付かせる方法

- 2 はじめに:その販促、本当に利益につながっていますか?

- 3 本記事の要点(キーテイクアウェイ)

- 4 第1章:基礎理解 – 需要予測・シミュレーション・販促計画のつながり

- 5 第2章:なぜ「PoC止まり」が多発するのか? 5つの根本原因

- 6 第3章:失敗しないための実践ロードマップ – 10ステップで現場定着へ

- 6.1 ステップ1:目的と成功指標(KGI/KPI)を具体的に定義する

- 6.2 ステップ2:効果検証しやすいスモールスタートの範囲(スコープ)を決める

- 6.3 ステップ3:データ整備 – 必要なデータを特定し、品質を確認する

- 6.4 ステップ4:比較対象となるベースラインを固定する

- 6.5 ステップ5:予測モデルを構築し、評価する

- 6.6 ステップ6:需要変動シミュレーションのシナリオを設計する

- 6.7 ステップ7:シミュレーションに基づき販促計画を最適化する

- 6.8 ステップ8:現場のオペレーションに組み込む

- 6.9 ステップ9:効果を検証し、改善サイクルを回す

- 6.10 ステップ10:成果を評価し、全社展開を計画する

- 7 第4章:【業界別】AI需要予測・シミュレーションの活用事例と着眼点

- 8 第5章:よくある落とし穴と回避策 – 転ばぬ先の杖

- 9 第6章:よくある質問(FAQ)

- 10 まとめ:AI需要予測は、守りのコスト削減から攻めの経営戦略へ

AI需要予測で販促計画を最適化する実践ガイド|PoC止まりを越え現場に根付かせる方法

はじめに:その販促、本当に利益につながっていますか?

「天気が崩れて大量の廃棄が出てしまった」

「鳴り物入りで販促を打ったのに、売上は伸びても利益が残らない」

「特売のたびに生産現場や物流センターが混乱し、疲弊している」

もし、あなたの会社でこのような会話が繰り返されているなら、それは勘と経験だけに頼った需要予測の限界かもしれません。市場環境は、天候、SNSのトレンド、競合の動き、経済指標など、無数の要因によって刻一刻と変化します。これら全ての変数を人間の頭だけで読み解き、最適な販促計画や在庫管理を行うのは、もはや至難の業です。

しかし、AI(人工知能)技術を活用すれば、この複雑なパズルを解き明かすことが可能です。

本記事は、AIによる需要変動シミュレーションを販促計画と連動させ、売上向上と在庫最適化を同時に実現するための、体系的かつ実践的なガイドです。単なる「AIはすごい」という話に留まらず、多くの企業が陥る「PoC(概念実証)止まり」の罠を回避し、現場が自律的に使いこなせる仕組みを構築するまでの全ステップを網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは以下の状態になっています。

- AI需要予測がビジネスにもたらす本質的な価値を、経営層にも説明できるようになる。

- 自社の課題に合わせた、失敗しないAI導入のロードマップを描けるようになる。

- 予測を「作るだけ」で終わらせず、販促・価格・発注・生産まで連動させる具体的な方法がわかる。

- 現場の協力を得ながら、データに基づいた意思決定文化を組織に根付かせるための勘所がわかる。

小売・飲食から製造、アパレル、サービス業まで、あらゆる業界で応用可能な知見を詰め込みました。勘と経験という”アート”に、データという”サイエンス”を融合させ、収益性を劇的に改善する最初の一歩を、ここから踏み出しましょう。

本記事の要点(キーテイクアウェイ)

まず、この記事の結論となる重要なポイントを7つご紹介します。詳細はこの後の本文でじっくり解説します。

- 予測精度向上は出発点にすぎない: AIは天候やSNSトレンド等の外部要因を取り込み、人の勘や経験を超える精度で需要を予測します。しかし、真の価値は、その予測を基に「もし〜だったら」をシミュレーションし、販促や価格設定といった次の一手を最適化することにあります。

- 成功の鍵はスモールスタート: 全社一斉導入はほぼ失敗します。まずは効果が見えやすい特定の商品カテゴリや店舗に絞って小さく始め、短期で成功体験を積むことが、関係者を巻き込み、展開をスムーズにする最善策です。

- 「PoC止まり」の真犯人は技術ではなく組織: AI導入が頓挫する最大の原因は、「目的の曖昧さ」と「現場業務との乖離」です。AI導入は単なるツール導入ではなく、業務プロセスと意思決定のあり方そのものを再設計する「改革プロジェクト」と捉える必要があります。

- 現場が主役になれる仕組みが不可欠: 専門家しか使えないブラックボックスなシステムでは定着しません。ノーコードツールなどを活用し、現場担当者が自ら条件を変えてシミュレーションできる環境と、それを支える継続的な教育・伴走支援が成功を左右します。

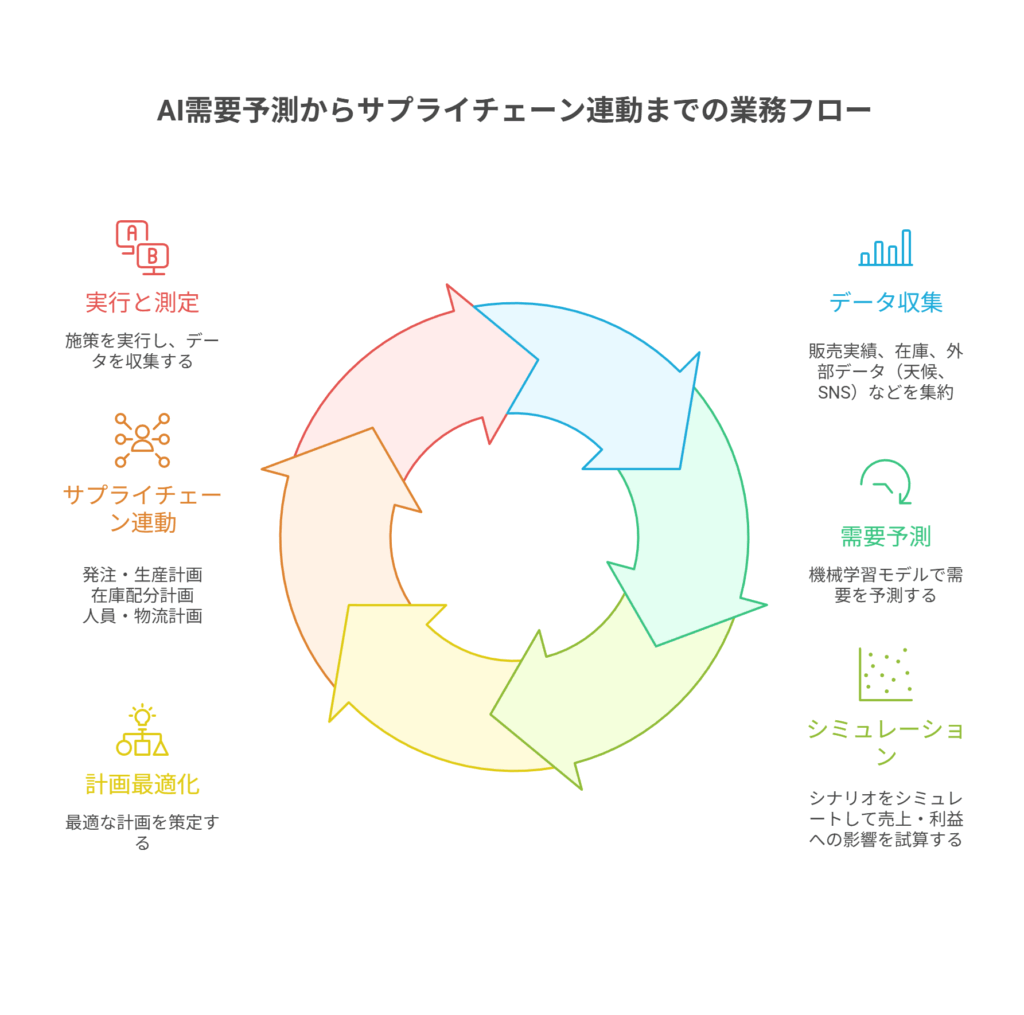

- 予測はアクションに繋げて初めて価値を生む: 予測結果を眺めているだけでは1円の利益も生みません。販促、価格、発注、生産、人員配置、物流といった具体的なオペレーションに連動させ、サプライチェーン全体の最適化を目指す視点が重要です。

- あらゆる業界に応用可能: 小売・飲食店の廃棄ロス削減、製造業の在庫圧縮と納期遵守率向上、アパレルのトレンド追随、サービス業の価格最適化(ダイナミックプライシング)、BtoB企業の業務効率化など、その活用範囲は極めて広範です。

- データドリブンな文化醸成が最終ゴール: AI導入をきっかけに、組織全体でデータに基づいて会話し、意思決定する文化を育むことが、持続的な競争優位性の源泉となります。

第1章:基礎理解 – 需要予測・シミュレーション・販促計画のつながり

AIの話に入る前に、まずは基本となる3つの概念とその関係性を整理しましょう。これらを正しく理解することが、プロジェクトの目的を明確にする上で極めて重要です。

1-1. 需要予測とは? – 未来の売れ行きを読む技術

需要予測とは、過去の販売実績や様々な影響要因を分析し、将来、特定の商品やサービスが「いつ」「どこで」「どれくらい」売れるのかを推定することです。

- 従来の手法: 移動平均法、前年同週比、そして何より担当者の「勘と経験」。これらは一定の有効性がある一方、急な環境変化に弱く、属人化しやすいという課題がありました。

- 目的: 過剰在庫による廃棄ロスや保管コストの増大、そして欠品による販売機会の損失という、相反する2つのリスクを最小限に抑えることが主な目的です。

1-2. 需要変動シミュレーションとは? – 最適な「次の一手」を探す羅針盤

需要変動シミュレーションとは、需要予測をベースに、「もし〜という条件を変えたら、需要(売上や利益)はどう変化するか?」を事前に試算するプロセスです。いわば、ビジネスにおける”仮想実験室”です。

- 試算する条件(シナリオ):

- 価格を変更したら?(例:10%値下げ、5%値上げ)

- 販促施策を打ったら?(例:週末限定クーポン、ポイント5倍)

- 天候が変動したら?(例:猛暑日が続いた場合、長雨になった場合)

- 競合がセールを始めたら?

- 目的: 複数の選択肢(シナリオ)を客観的な数値で比較検討し、売上や粗利を最大化する、あるいはリスクを最小化する最適な意思決定を支援することが目的です。予測が「未来の姿」を描くものなら、シミュレーションは「未来をより良く変えるための打ち手」を探す行為と言えます。

1-3. 販促計画とは? – シミュレーション結果をアクションに変える設計図

販促計画とは、シミュレーションによって導き出された最適な打ち手を、「誰に」「何を」「いつ」「どこで」「どのように」実行するのかを具体的に定めた実行計画です。

- 構成要素:

- 目的: 新規顧客獲得、客単価アップ、在庫消化など

- 対象: 商品、顧客セグメント

- 手法: 値引き、クーポン、バンドル販売、ポイント還元など

- 期間: 開始日、終了日

- チャネル: 店舗、ECサイト、アプリ、チラシなど

- 予算と目標: 投下コスト、目標売上・粗利

これら3つは、「予測 → シミュレーション → 計画(アクション)」という一連の流れで密接につながっています。

1-4. なぜ今、AI(機械学習)が必要なのか?

従来の統計手法や人の経験では、せいぜい数個の要因しか考慮できませんでした。しかし、AI(特に機械学習)は、人間では到底処理しきれない膨大な変数間の複雑な関係性を学習し、一貫したルールで見通すことができます。

- 精度向上: 天候、気温、曜日、祝日、イベント、SNSのトレンドワード、競合の価格情報、経済指標といった多様な外部データを統合的に分析し、予測精度を飛躍的に向上させます。

- 自動化・効率化: これまで担当者が数時間かけて行っていた予測作業を自動化し、人はより創造的な「シミュレーションと意思決定」に集中できるようになります。

- 属人化の解消: ベテラン担当者の頭の中にあった暗黙知をモデルに組み込むことで、予測の質を標準化し、組織の資産として継承できます。

AIは、需要予測を「個人の職人技」から「組織の科学的な仕組み」へと進化させる強力なエンジンなのです。

第2章:なぜ「PoC止まり」が多発するのか? 5つの根本原因

多くの企業がAI需要予測に期待を寄せてPoCに乗り出しますが、その多くが本格導入に至らず頓挫してしまいます。技術的な問題よりも、むしろ組織的・プロセス的な問題がその根源にあります。ここでは、代表的な5つの失敗原因とその構造を解説します。

原因1:目的とゴールが曖昧な「AI導入のためのAI導入」

最も多い失敗パターンです。「AIで何かすごいことができるらしい」という漠然とした期待から始まり、「何を解決するためにAIを使うのか」「どのような状態になれば成功なのか」が定義されないままプロジェクトが進んでしまいます。

- 症状:

- 「予測精度を上げること」自体が目的化してしまう。

- 経営層から「で、これはいくら儲かるの?」と問われて答えられない。

- PoC終了後、評価基準がないため「効果があったかなかったか不明」となり、次の予算がつかない。

原因2:現場不在で進められる「机上の空論」システム

IT部門やDX推進室が主導し、実際にそのシステムを使うMD、バイヤー、店舗スタッフといった現場の意見を聞かずに設計を進めてしまうケースです。

- 症状:

- 完成したシステムが現場の業務フローと合っておらず、二度手間が発生する。

- UI(ユーザーインターフェース)が複雑で直感的でなく、使うのが億劫になる。

- 現場の肌感覚や特殊事情(例:「この商品は常連のAさんがまとめて買ってくれる」)を反映できず、「AIの言うことより自分の勘が当たる」と信頼を失う。

原因3:「予測を作って終わり」のアクションなきデータ

高精度な予測レポートが毎週自動で作成される。しかし、その数字を見て誰もアクションを起こさない。これも非常によくある光景です。

- 症状:

- 予測結果が発注システムや販促計画プロセスと連携していない。

- 予測を見る担当者と、発注や販促を決める担当者が異なり、権限と責任が分断されている。

- 「予測が外れたら困る」という心理から、結局は従来通りの多めの発注をしてしまう。

原因4:中身が不明な「ブラックボックス」への不信感

AIが導き出した予測値やシミュレーション結果に対して、「なぜその数字になったのか」が説明できないと、現場はなかなか受け入れてくれません。

- 症状:

- 予測が大きく外れた際に原因を分析できず、モデルの改善につながらない。

- 「AIに言われたから」では上司や関連部署を説得できず、意思決定の根拠として使えない。

- 最終的に「よくわからないもの」として敬遠され、使われなくなる。

原因5:小さく始められない「完璧主義」の罠

最初から全社・全商品への導入を目指し、完璧なデータを揃え、完璧なモデルを構築しようとするあまり、時間とコストだけが膨らみ、何も始まらないパターンです。

- 症状:

- 「データが汚いから、まずデータ整備に1年かけよう」といった話になり、経営層の期待が薄れる。

- プロジェクトが大規模になりすぎて関係者調整が複雑化し、身動きが取れなくなる。

- 小さな成功体験を積めないため、プロジェクトへの求心力が低下していく。

これらの原因はすべて、AI導入を技術の問題としてだけ捉え、業務改革・組織改革の視点が欠けていることに起因します。次の章では、これらの罠を回避するための具体的なロードマップを解説します。

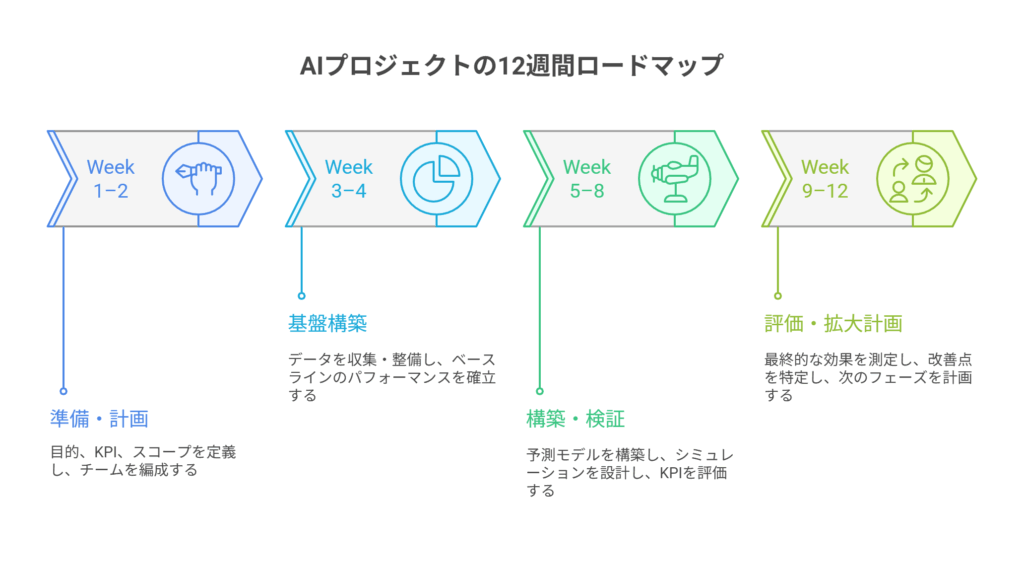

第3章:失敗しないための実践ロードマップ – 10ステップで現場定着へ

PoC止まりを避け、AI需要予測を現場に根付かせるための具体的な10のステップを、時系列に沿って解説します。スモールスタートで小さく成功を積み重ね、段階的に拡大していくことが最も重要です。

ステップ1:目的と成功指標(KGI/KPI)を具体的に定義する

【やること】

「AIで何を達成したいのか」を、計測可能な言葉で定義します。これはプロジェクトの憲法であり、全ての判断基準となります。

- 目的の例:

- 生鮮食品カテゴリの廃棄ロスを30%削減する

- PB(プライベートブランド)商品の欠品率を50%改善する

- 週末のチラシ掲載商品の粗利額を15%向上させる

- 担当者の需要予測にかかる作業時間を50%短縮する

- 指標(KPI)の設計: 売上、粗利、在庫回転日数、欠品率、廃棄率、予測精度(MAPE※など)、作業時間などを設定します。

- 重要なこと: プロジェクト開始前に、関係者(経営、事業部、現場)全員でこの目標に合意形成しておくことが不可欠です。

※MAPE (Mean Absolute Percentage Error): 平均絶対パーセント誤差。予測精度の代表的な指標の一つで、誤差が実績値の何パーセントにあたるかを示す。値が小さいほど精度が高い。

ステップ2:効果検証しやすいスモールスタートの範囲(スコープ)を決める

【やること】

最初から全社でやろうとせず、限定的な範囲で始めます。短期間で成果が見えやすく、学びが多い領域を選ぶのがコツです。

- 対象の選び方:

- 商品カテゴリ: 季節性や販促頻度が高く、需要の変動が大きいカテゴリ(例:アイス、飲料、惣菜)。

- 店舗・エリア: 特定の数店舗や1つのエリアに限定する。

- 課題の大きさ: 在庫負担や廃棄ロスが特に大きい商品から着手する。

- 期間の設定: 8週間〜12週間程度が目安。この期間で「データ投入→予測→アクション→結果検証」のサイクルを数回まわせる規模感が理想です。

ステップ3:データ整備 – 必要なデータを特定し、品質を確認する

【やること】

予測モデルの”燃料”となるデータを集め、使える状態に整えます。完璧を目指す必要はありません。まずは手元にあるデータから始めます。

- 最低限必要なデータ(内部データ):

- 販売実績(日時、店舗、商品コード、数量、金額)

- 在庫データ、発注・入荷データ

- 商品マスタ(カテゴリ、価格など)

- 販促履歴(どの商品を、いつ、どんな手法で販促したか)

- 精度向上に有効なデータ(外部データ):

- カレンダー情報(曜日、祝日、給料日など)

- 気象データ(気温、降水量、天気概況)

- 周辺のイベント情報

- SNSトレンドデータ、Web検索ボリュームデータ

- 品質チェックのポイント: データの欠損、異常値(例:販売数がマイナス)、商品コードや販促名の表記ゆれなどを確認し、クレンジングのルールを決めます。

ステップ4:比較対象となるベースラインを固定する

【やること】

AIモデルの性能を正しく評価するために、比較対象となる「現在のやり方」のパフォーマンスを明確にしておきます。

- ベースラインの例:

- 前年同週の実績値

- 直近4週間の移動平均

- 担当者がExcelで行っている予測値

- 比較ルールを定める: 同じ期間、同じ商品、同じ店舗という条件下で、AI予測とベースライン予測のどちらが業務KPI(廃棄、欠品、粗利など)の改善に貢献したかを評価するルールを事前に決めておきます。予測精度(MAPE)の比較だけで終わらせないことが重要です。

ステップ5:予測モデルを構築し、評価する

【やること】

ステップ3で準備したデータを使って、AIに需要予測モデルを学習させます。ここは専門家の支援を得ることも有効です。

- 設計のポイント:

- 予測の粒度: 「商品SKU × 店舗 × 日次」など、現場のアクション(発注など)につながる単位で予測します。

- 説明可能性: ブラックボックス化を避けるため、「なぜこの予測になったのか」(どの変数が影響したのか)を可視化できるモデルを選ぶことが望ましいです。

- 評価の視点: 予測精度の高さだけでなく、予測の「偏り」(常に多めに予測する、少なめに予測するなど)も確認します。例えば、欠品を絶対に避けたい商品であれば、少し多めに予測するモデルの方が業務上は有用な場合があります。

ステップ6:需要変動シミュレーションのシナリオを設計する

【やること】

予測モデルを使い、現場が知りたい「もし〜だったら」のシナリオを設計します。現場担当者の日々の疑問や悩みがシナリオの宝庫です。

- シナリオの具体例:

- 【価格変更】「この商品を10%値下げした場合と、2個セットで15%引きにする場合、どちらが粗利が伸びるか?」

- 【販促比較】「A商品にチラシ特売を打った場合、競合品であるB商品の売上はどれくらい落ちるか?(カニバリゼーション)」

- 【天候変動】「来週末の気温が予報より5度上がった場合、飲料の欠品リスクはどれくらいか?追加で何本発注すべきか?」

- 制約条件を組み込む: 在庫上限、生産能力、配送キャパシティ、棚のスペースといった現実的な制約を考慮に入れることで、シミュレーションの実行可能性が高まります。

ステップ7:シミュレーションに基づき販促計画を最適化する

【やること】

複数のシミュレーション結果を比較し、最も目的に合致した販促計画を決定します。

- 比較の軸:

- 短期的な売上・利益: 販促期間中の売上・粗利の伸び。

- 中長期的な影響: 販促による需要の先食い(販促後の売上減)や、ブランドイメージへの影響。

- サプライチェーンへの負荷: 在庫、生産、物流にかかるコストや作業負荷。

- カニバリゼーション: 他の商品への売上影響。

- 意思決定フローの確立: 「誰がシミュレーション結果を見て」「誰が最終決定し」「誰が関連部署に指示を出すのか」というフローを明確にします。

ステップ8:現場のオペレーションに組み込む

【やること】

AIとシミュレーションを、特別なイベントではなく「日常業務の一部」として定着させます。ここがプロジェクトの成否を分ける最も重要なステップです。

- 権限と責任の明確化: 役割分担(予測値の確認担当、発注の最終決定者など)を決めます。

- ツールの整備: 現場担当者がプログラミング知識なしに、自分で条件を変えてシミュレーションできるようなノーコードツールや使いやすいダッシュボードを用意します。

- 教育とサポート体制:

- 使い方を説明するだけでなく、「これを使うと仕事が楽になる・成果が出る」というメリットを伝える。

- 週に1回15分の定例会を開き、成功事例の共有や疑問解消を行う。

- マニュアルやFAQ、いつでも相談できるチャット窓口を設ける。

- ルールの設定: 「毎週月曜の午前中に、翌週の発注計画をシステム上で確定する」といった運用ルールを定めます。

ステップ9:効果を検証し、改善サイクルを回す

【やること】

スモールスタート期間中、計画と実績の乖離を定期的にレビューし、学びを次に活かします。

- 定点観測: 週次でKPIの推移を確認します。

- 要因分析: 予測が大きく外れた場合、その原因(想定外の天候、競合の奇襲販促、データ入力ミスなど)を分析します。

- モデルとルールの改善: 分析結果をもとに、予測モデルに新しい特徴量を追加したり、シミュレーションのシナリオを見直したり、業務ルールを改善したりします。このサイクルを回すことで、システムと組織が共に賢くなっていきます。

ステップ10:成果を評価し、全社展開を計画する

【やること】

スモールスタートの成果を定量・定性の両面から評価し、次のステップである拡大展開の計画を策定します。

- 成果の報告: ステップ1で設定したKPIがどれだけ改善したかを、ベースラインと比較して経営層や関連部署に報告します。作業時間短縮などの定性的な効果もアピールします。

- 拡大計画: 成果が確認できたら、次の対象カテゴリやエリアへと段階的に展開していきます。その際、スモールスタートで得た知見(うまくいったこと、課題)を反映させます。

- 組織横断体制の構築: 全社展開を見据え、販売、MD、生産、物流、情報システム、財務など、関連部署を巻き込んだ推進体制を正式に立ち上げます。

この10ステップを丁寧に実行することで、「PoC止まり」のリスクを大幅に低減し、AIを真のビジネス価値に変えることができます。

第4章:【業界別】AI需要予測・シミュレーションの活用事例と着眼点

AI需要予測とシミュレーションは、様々な業界特有の課題解決に貢献します。ここでは主要な5つの業界を取り上げ、具体的な活用法と成功のポイントを解説します。

業界別の着眼点

| 業界 | 主な課題 | 活用のツボ | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 小売・飲食 | 天候やイベントによる需要変動が激しく、廃棄と欠品のバランスが難しい | 日次・店舗SKU単位での短期予測。天候・販促情報をリアルタイムに反映。 | 廃棄ロス削減、欠品率低下、粗利向上 |

| 製造業 | リードタイムが長く、需要の波がサプライチェーン全体に大きな影響(ブルウィップ効果)を与える | 受注・出荷・在庫データを連携。生産能力や部品在庫を制約条件としたシミュレーション。 | 在庫金額の圧縮、即納率向上、生産計画の平準化 |

| アパレル | トレンド変化が速く、色・サイズ展開でSKU数が膨大。一度シーズンを逃すと価値が急落する。 | SNSトレンドや気候変動を分析。初期生産量や追加生産のタイミングをシミュレーション。 | 在庫削減、セール依存からの脱却、プロパー消化率向上 |

| サービス・エンタメ | 在庫が効かない(席、時間枠など)。需要の変動要因が多様(イベント、曜日、対戦相手など)。 | ダイナミックプライシング(価格変動制)の導入。需要予測と連動し、収益と稼働率を最大化。 | 売上向上、稼働率・来場率の最適化、顧客満足度向上 |

| BtoB・業務効率化 | アイテム数が多く、担当者の経験則に依存した発注・在庫管理になっている。 | ノーコードツールで予測・発注プロセスを標準化・自動化。 | 属人化の解消、予測・発注業務の工数削減、在庫の適正化 |

| 代替テキスト: 小売・飲食、製造、アパレル、サービス、BtoBの各業界におけるAI需要予測の課題、活用のツボ、期待効果をまとめた比較表。 | |||

ケース1:小売・飲食業界

ある食品スーパーでは、惣菜や弁当の廃棄ロスが長年の経営課題でした。そこで、過去の販売実績に加えて、天気予報、気温、近隣のイベント情報などを取り込んだAI需要予測システムを導入。日次・店舗・商品単位で翌日の必要製造量を自動算出するようにしました。さらに、「雨天時に揚物惣菜の割引クーポンをアプリで配信した場合」といった販促シミュレーションも可能に。結果として、廃棄ロスを40%削減しつつ、欠品による機会損失も15%削減することに成功しました。

ケース2:製造業

とある機械部品メーカーは、顧客からの受注変動に対応するため、常に多額の完成品在庫を抱えていました。AIを導入し、顧客からの内示情報や市場の景気動向を基に、数ヶ月先の需要を予測。その予測を生産計画と連動させ、「どの部品を」「いつ」「どれだけ」作るべきかを最適化するシミュレーションを行いました。これにより、在庫金額を20%(金額にして10億円以上)削減しながら、即納率を95%から98%へと向上させるという、トレードオフの関係にあった課題を同時に解決しました。

ケース3:アパレル業界

トレンドの移り変わりが激しいアパレル業界では、シーズン初期の売れ行き予測が極めて重要です。あるアパレル企業では、SNS上の特定キーワードの出現頻度やインフルエンサーの発信を分析し、トレンドの兆候を早期に掴むモデルを構築。売れ筋商品の色・サイズ別の需要を予測し、追加生産の判断を迅速化しました。これにより、プロパー(定価)での販売比率が向上し、シーズン終わりの大幅なセールによる利益率の低下を防ぐことができました。

ケース4:サービス・エンタメ業界

国内のあるプロサッカークラブは、試合ごとのチケット価格を固定せず、対戦相手の人気度、過去の対戦成績、曜日、天気予報などに基づいてAIが需要を予測し、価格を変動させる「ダイナミックプライシング」を導入しました。人気カードは価格を上げ、注目度の低い試合は価格を下げて集客を促すことで、シーズン全体のチケット売上を前年比で10%以上増加させ、スタジアムの一体感醸成にも貢献しました。

ケース5:BtoB(卸売業)

数万点もの建築資材を取り扱うある卸売企業では、発注業務が各営業担当者の経験に依存し、過剰在庫や欠品が頻発していました。そこで、扱いやすいノーコードのAI予測ツールを導入。担当者が数クリックするだけで、アイテムごとに最適化された発注推奨量が算出されるようにしました。これにより、従来1アイテムあたり45分かかっていた予測・発注業務が10分に短縮され、担当者はより付加価値の高い顧客提案活動に時間を使えるようになりました。

第5章:よくある落とし穴と回避策 – 転ばぬ先の杖

ロードマップに沿って進めても、プロジェクトの途中にはいくつかの「落とし穴」が待ち構えています。ここでは、特によく見られる7つの落とし穴と、それを乗り越えるための具体的な回避策を解説します。

- 落とし穴1:「データが完璧に揃ってから始めよう」問題

- なぜ陥るか: 品質の低いデータでは良い結果が出ないという思い込みから、完璧なデータ基盤の構築を優先してしまう。

- 回避策: 「100点のデータ」を待つのではなく、「60点のデータ」でまず始めてみる。販売実績とカレンダー情報だけでも、従来の手法を超える成果が出ることは多い。効果を示しながら、追加で必要なデータを定義し、段階的に整備していくアプローチが有効です。

- 落とし穴2:精度は高いが、業務KPIにつながらない「自己満モデル」

- なぜ陥るか: 予測精度(MAPEなど)を上げること自体が目的となり、ビジネスインパクトを軽視してしまう。

- 回避策: 常に「その予測は、廃棄・欠品・粗利・在庫といったビジネス指標の改善にどう貢献するのか?」という視点で評価する。精度が90%でも欠品が多発するモデルより、精度85%でも廃棄と欠品のバランスが取れるモデルの方が、ビジネス上は価値が高い場合があります。

- 落とし穴3:作っただけで使われない「お飾りダッシュボード」

- なぜ陥るか: 予測やシミュレーションの結果を「見て終わり」になっており、発注や販促といった次のアクションに繋がる業務フローが設計されていない。

- 回避策: 設計の初期段階から、「この画面を見た後、担当者は何をするのか?」を徹底的にシミュレーションする。可能であれば、予測・シミュレーションシステムから直接、発注システムや販促申請システムにデータを連携させるなど、業務プロセスに強制的に組み込む仕組みを作る。

- 落とし穴4:現場が信じられない「ブラックボックス」

- なぜ陥るか: AIの算出根拠が不明なため、現場の経験則と異なる結果が出た際に、AIが間違いだと判断されてしまう。

- 回避策: 予測結果と合わせて、「なぜこの予測になったのか」の根拠(例:「気温の上昇が売上を+20%押し上げています」)を提示できる説明性の高いAIモデル(XAI: Explainable AI)を採用する。現場担当者が納得感を持って判断できるよう支援することが重要。

- 落とし穴5:運用負荷の増大で現場が疲弊

- なぜ陥るか: データの更新やモデルの再学習、結果の確認といった運用作業が手動で、担当者の負担が増えてしまう。

- 回避策: データ連携やモデル学習のプロセスは可能な限り自動化する。また、「予測値がしきい値を超えた場合」や「データ連携に失敗した場合」にのみアラートを通知するなど、人が介入すべきポイントを限定する「Management by Exception(例外管理)」の考え方を取り入れる。

- 落とし穴6:目的と価格・販促ポリシーの不整合

- なぜ陥るか: AIが「売上最大化」を目指して大幅な値下げを提案しても、ブランドイメージを維持したい事業部の方針と合わず、採用されない。

- 回避策: シミュレーションの目的(粗利最大化、在庫削減、新規顧客獲得など)を事前に明確にし、それに合わせた評価指標を設定する。また、「値引きは定価の30%まで」といったビジネス上の制約条件を、あらかじめモデルに組み込んでおく。

- 落とし穴7:現場の心理的抵抗「AIに仕事を奪われる」

- なぜ陥るか: AIが自分の役割を代替する脅威だと感じ、非協力的になったり、意図的に使わなかったりする。

- 回避策: AIを「仕事を奪うもの」ではなく、「面倒な作業から解放し、より創造的な仕事をするためのパートナー」として位置づける。実際に作業時間が短縮されたり、自身の立てた販促仮説がシミュレーションで裏付けられたりする成功体験を早く積ませることが、心理的な壁を取り払う特効薬となる。

第6章:よくある質問(FAQ)

ここでは、AI需要予測の導入を検討する際に、担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. AIやデータの専門家が社内にいなくても始められますか?

A1. はい、可能です。近年は、プログラミング不要で直感的に操作できる「ノーコード」のAIツールが多数登場しています。ツールの選定や初期設定、データ整備の段階で外部の専門家の伴走支援を活用し、その後の運用は現場担当者が自律的に行えるようにするハイブリッド型のアプローチが、特に中小企業において有効です。重要なのは専門知識よりも、自社の業務を深く理解していることです。

Q2. 予測精度はどのくらいを目指せばよいですか?

A2. 一概に「MAPEが〇%以下ならOK」という絶対的な基準はありません。業界や商材の特性によって目指すべき精度は大きく異なります。重要なのは、ベースライン(現在のやり方)と比較して、業務KPI(廃棄、欠品、在庫など)が改善しているかどうかです。精度99%を目指すコストよりも、85%の精度で業務を回し、素早く改善サイクルを重ねる方が、結果的に大きな利益につながることが多いです。

Q3. シミュレーション結果が現場の感覚と大きく違う場合はどうすればよいですか?

A3. まずは、その乖離の原因を探ることが重要です。AIが考慮できていない特殊な要因(例:近隣での競合店の閉店セール、特定のインフルエンサーによる紹介)を現場が把握しているかもしれません。システムには、最終的な判断を現場担当者が調整できる「手動介入」の余地を残しておくべきです。そして、乖離の原因となった事象をデータ化し、次回のモデル学習に反映させることで、AIと現場の知見が融合し、システムはさらに賢くなります。

Q4. ダイナミックプライシングはどの業界でも有効ですか?

A4. 特に有効なのは、ホテル、航空、イベント、駐車場など、供給量(席数、部屋数など)が固定的で、在庫の繰り越しができない業界です。小売業でも応用は可能ですが、頻繁な価格変更は顧客の不信感につながるリスクや、値札の張り替えコストといった物理的な制約も考慮する必要があります。そのため、特定の期間限定セールや、会員限定のオファーといった形で、販促施策の一環として導入するケースが多く見られます。

Q5. 導入にかかる費用と期間の目安は?

A5. スコープや利用するツールによって大きく異なりますが、スモールスタートであれば、3ヶ月〜6ヶ月程度の期間で、数百万円のコストから始めることが可能です。重要なのは、初期投資の大きさよりも、短期で投資対効果(ROI)を証明し、その成果を元に次の投資を引き出すという考え方です。廃棄ロス削減や在庫圧縮によるコスト削減効果は、比較的早期に quantifiable(定量化)しやすいメリットがあります。

Q6. 予測に必要な外部データはどこから入手すればよいですか?

A6. 天気予報や気象データは気象庁や民間の気象情報会社からAPI経由で取得できます。SNSデータやWeb検索データなども、各プラットフォームが提供するAPIや専用の分析ツールを通じて入手可能です。多くのAIツールベンダーは、これらの外部データを標準で連携できる機能を提供しているため、自社で個別に契約・開発する必要がない場合も多いです。まずはコストをかけずに利用できるオープンデータから試してみるのも良いでしょう。

まとめ:AI需要予測は、守りのコスト削減から攻めの経営戦略へ

本記事では、AIを活用した需要予測と変動シミュレーションを、販促計画やサプライチェーン全体と連動させ、現場に定着させるための実践的なロードマップを解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- AI需要予測の真価は、単に予測精度を上げることではなく、シミュレーションを通じて最適な意思決定を支援し、具体的なアクション(販促、価格、発注など)を変えることにあります。

- 多くの企業が陥る「PoC止まり」は、技術的な問題ではなく、目的の曖昧さ、現場との乖離、アクションへの未連携といった組織的・プロセス的な課題に起因します。

- 成功への最短距離は、計測可能なKPIを設定した上でのスモールスタートです。小さな成功体験が、関係者を巻き込み、全社展開への道を拓きます。

- 現場担当者が主役となれる使いやすいツール(ノーコードなど)と、継続的な教育・サポート体制が、定着化の生命線です。

AI需要予測・シミュレーションは、単なるコスト削減ツールではありません。これを使いこなすことは、データに基づいて仮説を立て、実行し、学ぶという、データドリブンな意思決定文化を組織に根付かせるための経営改革そのものです。

守りの在庫管理から、攻めの販促計画、さらには新商品の投入タイミングや価格戦略の策定といった経営の根幹に関わる意思決定まで、その活用範囲は無限に広がっています。

この記事が、あなたの会社で「勘と経験」の限界を突破し、持続的な成長を実現するための一助となれば幸いです。まずは、あなたの部署で解決したい課題を一つ選び、90日後の小さなゴールを設定することから始めてみませんか。その一歩が、未来を大きく変えるきっかけになるはずです。

AI需要予測が弾き出した「正解」より、現場の「勘」が勝る時。その裏側の人間ドラマ 先日公開した『AI需要予測で販促計画を最適化する実践ガイド』という記事は、AI導入のロードマップや成功のステップを体系的に解説した、いわば「優等生」な[…]