AI議事録で意思決定を加速する実践ガイド|選び方・プロンプト・運用設計のすべて

会議は終わったのに、仕事は進まない…その悩みをAIで解決しませんか?

「会議はしたけれど、結局何が決まったんだっけ?」

「議事録が送られてくるのが遅くて、次のアクションが滞ってしまう」

「誰が何をいつまでにするのか、いつも曖昧なまま終わる」

もしあなたが一つでも心当たりがあるなら、それは決してあなただけの問題ではありません。多くの組織で、会議後の情報共有の遅れやアクションの曖昧さが、ビジネスのスピードを鈍化させる大きな原因となっています。

しかし、AI技術の進化がこの状況を劇的に変えようとしています。AIはもはや、単に会議の音声を文字に起こすだけのツールではありません。会議の要点を瞬時にまとめ、実行すべきタスク(アクションアイテム)を抽出し、担当者への共有までを半自動化する「賢いアシスタント」へと進化しているのです。

この記事では、AIを活用して議事録作成と意思決定のプロセスを根本から変革するための、具体的で実践的な知識を網羅的に解説します。ツールの選び方から、コピペで使えるプロンプト(指示文)、現場でつまずかないための運用設計、そしてよくある失敗とその回避策まで、必要な情報をすべて詰め込みました。

この記事を読み終える頃には、あなたは「会議後の手戻り」をなくし、チーム全体の意思決定を加速させるための明確なロードマップを手にしているはずです。

この記事を読めば、すぐに実践できること

- AI議事録の基本: 議事録の2つの形式(逐語記録と要約)の使い分けがわかる。

- ツールの選び方: 自社の目的に合ったツールを、無料・有料含めて判断する基準が身につく。

- プロンプト設計: AIから質の高い要約を引き出すための、具体的な指示文テンプレートが手に入る。

- 運用フロー構築: 導入から定着まで、失敗しないためのステップバイステップの進め方がわかる。

- 自動化のヒント: 議事録作成だけでなく、タスク化やリマインドまで自動化する未来像が描ける。

- 失敗回避: 先人たちが陥った失敗例から、導入前に知っておくべき注意点を学べる。

それでは、会議の生産性を飛躍させる旅を始めましょう。

【最初に結論】AI議事録を成功させるための重要ポイント

時間がない方のために、まずこの記事の最も重要な結論をまとめます。

- 目的で使い分ける: 議事録は「会話形式(証拠用)」と「要約形式(共有・意思決定用)」の2種類を作成・管理するのがベスト。AIは後者の作成を劇的に効率化します。

- ツール選定の3本柱: ツール選びで失敗しないためには、「①用途の明確化」「②セキュリティ要件」「③機能の精度(要約・話者分離・専門用語)」の3点を必ず確認しましょう。

- プロンプトが品質を決める: 生成AIを使う場合、「目的」「参加者」「議題」「期待する出力形式」を具体的に指示するプロンプトが不可欠です。曖昧な指示は、曖昧な結果しか生みません。

- 「AIエージェント」を目指す: 最新の活用法は、要約作成後にメール送付やタスク管理ツールへの登録までを自動化する「AIエージェント化」です。作るだけで終わらせない仕組みが重要です。

- スモールスタートが鍵: まずは無料ツールで効果を体験し、自社のユースケースを特定してから、本格的な有料ツールの導入を検討する段階的アプローチが最も現実的で失敗がありません。

- 人は最後の砦: AIの出力は完璧ではありません。特に決定事項や担当者、期限などの重要項目は、必ず人間が最終確認するというルールをセットで運用することが成功の絶対条件です。

第1章:基礎から理解する|AI議事録と意思決定支援の全体像

まずは、AIが議事録作成と意思決定のプロセスをどのように変えるのか、その全体像を掴みましょう。

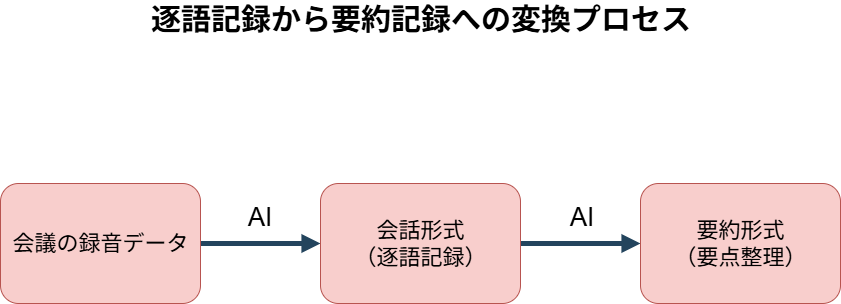

議事録の「二極化」とAIの役割

従来の議事録は、一つのフォーマットですべてを賄おうとする傾向がありました。しかし、AI時代においては、議事録を以下の2つの形式に分けて考えることが極めて重要です。

| 形式 | 会話形式(逐語記録) | 要約形式(要点整理) |

|---|---|---|

| 特徴 | 発言内容を忠実に、一言一句記録したもの。 | 会議の要点、決定事項、アクションアイテムを整理したもの。 |

| 主な用途 | ・発言の経緯やニュアンスの確認 ・法的証跡やコンプライアンス記録 ・言った言わない問題の防止 | ・迅速な情報共有 ・次の意思決定の促進 ・タスクの実行とフォローアップ |

| メリット | 後から詳細を正確に追跡できる透明性の高さ。 | 読み手の負担が少なく、重要な情報を短時間で把握できる。 |

| デメリット | 冗長で読みにくく、重要な情報が埋もれがち。 | 発言の細かなニュアンスや背景情報が省略される可能性がある。 |

| AIの役割 | 高精度な音声認識による自動文字起こし | 文字起こしデータからの自動要約、アクション抽出 |

これからのベストプラクティスは、会話形式の逐語記録を「元データ」として保管しつつ、関係者への共有にはAIが生成した「要約形式」を用いるという二層構造です。これにより、記録としての網羅性と、情報共有のスピードという二つの価値を両立できます。

ツールの進化:単なる「文字起こし」から「AIエージェント」へ

AI議事録ツールの進化は目覚ましく、その機能はもはや単なる文字起こしや要約にとどまりません。近年のトレンドは、議事録作成後の周辺業務を自律的にこなす「AIエージェント」としての役割です。

具体的には、以下のようなタスクを自動化できるようになりつつあります。

- 自動配布: 会議終了後、生成された要約とアクションアイテムを関係者のチャットツールやメールに自動で送信する。

- タスク連携: 抽出されたアクションアイテムを、AsanaやTrello、Jiraといったタスク管理ツールに自動で登録し、担当者と期限を設定する。

- 自動リマインド: 設定された期限の前日や当日に、担当者へ自動でリマインド通知を送る。

- ナレッジ化: 完成した議事録を社内のナレッジベース(NotionやConfluenceなど)に自動で保存し、検索可能な状態にする。

このように、AIは「議事録を作る」という単一のタスクから、「会議の成果を次のアクションへと確実につなげる」という一連のプロセス全体を支援する存在へと進化しているのです。

ツールの3つの主要カテゴリ

市場には多種多様なツールが存在しますが、大きく以下の3つのカテゴリに分類できます。

- 法人向け高精度特化ツール

- 特徴: 高い音声認識精度(95%以上を謳う製品も)、高度な話者分離機能、業界特有の専門用語への対応、外部SaaS(CRMやチャットツール)との豊富な連携機能が強み。セキュリティやガバナンス機能も充実しています。

- 向いている用途: 商談記録、製品開発会議、法務レビューなど、固有名詞や専門用語が多く、正確性が求められる会議。

- 業務スイート統合型AI

- 特徴: Microsoft 365 CopilotやGoogle WorkspaceのDuet AIのように、普段使っているオフィススイートやWeb会議ツールに組み込まれたAI機能。会議、ドキュメント作成、メール、チャットがシームレスに連携するのが最大の強みです。

- 向いている用途: 既存の業務基盤を活かし、全社的に標準化された運用を目指す場合。

- 無料・汎用ツールの組み合わせ

- 特徴: ChatGPTのような汎用対話型AIや、無料の文字起こしアプリなどを組み合わせて利用する方法。導入コストがかからず、手軽にAI要約の効果を試せるのが魅力です。

- 向いている用途: まずはAI議事録の効果を体験したい、特定の小規模なチームで試してみたい、といったスモールスタートの段階。

第2章:実務で使える!導入から運用定着までの5ステップガイド

ここでは、AI議事録を初めて導入し、組織に定着させるまでの再現性の高いステップを具体的に解説します。

ステップ1:目的と要件を明確にする(すべての土台)

ツール選定やプロンプト設計の前に、まず「何のためにAIを導入するのか」を明確にすることが最も重要です。これが曖昧なまま進むと、導入したツールが誰にも使われないという典型的な失敗に陥ります。

【会議タイプの洗い出し】

まず、自社で行われている会議をタイプ別に分類します。

- 例: 経営会議、部門定例会、プロジェクト進捗会議、1on1ミーティング、顧客との商談、採用面接、ブレインストーミングなど。

【目的の定義】

次に、会議タイプごとに、議事録の主な目的を定義します。

- 記録重視: 決定事項の経緯や発言のニュアンスを残すことが重要(例: 経営会議、法務レビュー)

- 意思決定促進: 決定事項と次のアクションを素早く共有することが最優先(例: プロジェクト進捗会議)

- タスク管理重視: 誰が何をいつまでに行うかを明確にすることが目的(例: 部門定例会)

【成果物フォーマットの標準化】

目的が決まったら、AIに生成させたい議事録のテンプレート(フォーマット)を1枚にまとめます。

▼議事録テンプレート例

- 会議名/日時/場所/参加者

- 本日のアジェンダ

- 決定事項(箇条書きで明確に)

- 主要な議論のポイント

- アクションアイテム(表形式: No. / タスク内容 / 担当者 / 期限 / 優先度)

- 未決事項・要確認事項

- リスク・懸念事項

- 次回のアジェンダ案

▼導入前チェックリスト

- [ ] 会議タイプごとに議事録の目的(証跡/要約/アクション)を文書化したか?

- [ ] 全社(または部門)で使う標準の議事録テンプレートを作成したか?

- [ ] AIの出力を誰が、どの観点で最終確認するかのルールを決めたか?

- [ ] 議事録データの保持期間とアクセス権限のポリシーを定義したか?

- [ ] 連携したい既存ツール(カレンダー、チャット、タスク管理)をリストアップしたか?

ステップ2:良質なインプットを用意する(録音・文字起こし)

AI要約の品質は、元となる文字起こしデータの品質に大きく依存します。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れればゴミしか出てこない)」の原則を忘れてはいけません。

【音声品質を確保する3つの基本】

- マイクの配置: オンライン会議では各自がヘッドセットを使用する。対面会議では、発言者全員の声を均等に拾える高性能な会議室マイクを中央に配置する。

- 発話ルール: 発言は一人ずつ明確に行い、他の人の発言に被せないように意識する。専門用語や固有名詞は、意識して少しゆっくりめに発音する。

- 環境音の抑制: 会議室の反響音を抑える(吸音パネルなど)。オンラインでは、Web会議ツールのノイズ抑制機能をオンにする。

【話者分離(スピーカーダイアライゼーション)の重要性】

「誰が」発言したかを正確に識別する話者分離は、アクションアイテムの担当者を紐づける上で極めて重要です。多くの有料ツールはこの機能に対応していますが、精度を高めるために、会議の冒頭で参加者全員が一度ずつ自己紹介(発声)するなどの工夫も有効です。

【専門用語・固有名詞への対応】

AIが最も苦手とするのが、社内用語や業界特有の専門用語、製品名などの固有名詞です。

- 辞書登録: 多くの法人向けツールには、専門用語を登録できる辞書機能があります。事前に登録しておくことで、誤変換を大幅に減らせます。

- プロンプトでの補足: 汎用AIを使う場合は、プロンプト内に「以下の用語集を参考にしてください」と用語リストを記載するのも有効です。

ステップ3:AIの能力を最大限に引き出すプロンプト設計

汎用的な生成AI(ChatGPTなど)を使って要約する場合、プロンプトの質が成果物の質を決定づけます。以下に、コピペして使える具体的なテンプレートと、その設計思想を解説します。

プロンプト設計の基本原則

- 役割を与える: 「あなたは優秀な議事録作成アシスタントです」のように役割を定義する。

- 背景情報を提供する: 会議名、日時、参加者、議題といったコンテキストを最初に与える。

- 目的を明確にする: 「意思決定者向けに要点をまとめる」「実行すべきタスクを洗い出す」など、何のための要約かを伝える。

- 出力形式を指定する: 箇条書き、表形式、マークダウン形式など、具体的なフォーマットを指定する。

- 制約条件を与える: 「推測は含めないでください」「事実のみを記述してください」「専門用語は避けて平易な言葉で」といったガードレールを設ける。

【コピペで使える】用途別プロンプトテンプレート集

1. 意思決定者向け要約プロンプト

### 命令書

あなたは、多忙な意思決定者が短時間で会議の要点を把握できるよう支援する、優秀な議事録作成アシスタントです。以下の制約条件と入力情報に基づき、質の高い議事録要約を作成してください。

### 制約条件

- 以下の出力フォーマットを厳守してください。

- 冗長な表現、挨拶、雑談は完全に除去してください。

- 発言者の個人的な意見や推測ではなく、客観的な事実と決定事項に焦点を当ててください。

- 各項目は、具体的で誰が読んでも誤解のない簡潔な日本語で記述してください。

- 不明な点や確認が必要な点は、「[要確認]」と明記してください。

### 入力情報

- 会議名: 2025年度 第2四半期 新製品Aローンチ戦略会議

- 日時: 2024年10月25日 14:00-15:00

- 参加者: 鈴木(部長)、佐藤(マーケ)、田中(開発)、高橋(営業)

- 議題:

1. ローンチ時期の最終決定

2. プロモーション予算の配分

3. 初期ターゲット顧客の選定

### 書き起こしデータ

(ここに会議の文字起こしテキストを貼り付ける)

# 出力フォーマット

## 1. 決定事項

- [ここに番号付きリストで決定事項を記述]

## 2. 主要な議論のポイント

- [ここに箇条書きで主要な論点を記述]

## 3. アクションアイテム

| No. | タスク内容 | 担当者 | 期限 |

|---|---|---|---|

| 1 | [タスク1] | [担当者名] | YYYY-MM-DD |

| 2 | [タスク2] | [担当者名] | YYYY-MM-DD |

## 4. リスク・懸念事項

- [ここに根拠と共にリスクや懸念事項を記述]2. アクションアイテム抽出特化プロンプト

### 命令書

あなたは、会議の会話から実行すべきタスク(アクションアイテム)を正確に抽出する専門家です。以下の書き起こしデータから、アクションアイテムのみを抽出し、指定の表形式で出力してください。

### 制約条件

- 「誰が」「何を」「いつまでに」行うかが明確なものだけを抽出してください。

- 担当者や期限が不明確な場合は、その項目に「未確定」と記述してください。

- 依存関係(他のタスクの完了を待つ必要があるなど)があれば、備考欄に記述してください。

### 書き起こしデータ

(ここに会議の文字起こしテキストを貼り付ける)

### 出力フォーマット

| タスク内容 | 担当者 | 期限 | 優先度(高/中/低) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| | | | | |3. 書き起こしクレンジングプロンプト

### 命令書

あなたは、音声認識によって生成された生のテキストを、人間が読みやすいように整形する編集者です。以下の書き起こしデータに含まれる不要な要素を除去し、テキストをクレンジングしてください。

### 制約条件

- 「えーっと」「あのー」といったフィラー(言い淀み)をすべて除去する。

- 明らかな重複表現や言い間違いを修正し、意味が通じるように文を整える。

- 固有名詞の表記ゆれ(例: 「Webサイト」と「ウェブサイト」)を統一する。

- 誤変換が疑われる箇所や意味が不明瞭な箇所には、文末に「[確認要]」と追記する。

### 書き起こしデータ

(ここに会議の文字起こしテキストを貼り付ける)ステップ4:共有と実行を自動化する仕組み作り

優れた議事録も、読まれ、実行されなければ意味がありません。AIエージェントの考え方を取り入れ、作成後のフローを自動化・半自動化しましょう。

- 配布の自動化: ツール連携機能を使い、議事録が完成したら自動的に関係部署のチャットチャネル(SlackやTeamsなど)に投稿されるように設定する。

- タスク化の自動化: アクションアイテムをタスク管理ツールにAPI連携で自動起票する。担当者、期限、タスク内容が自動で入力されるように設定する。

- フォローの仕組み化: 定例会議のアジェンダに「前回のアクションアイテム進捗確認」を必ず含める。未完了タスクの一覧を自動でレポートする仕組みを作る。

ステップ5:品質を維持・向上させる(Human in the Loop)

AIは強力なツールですが、万能ではありません。必ず「人間による最終確認」のプロセスを組み込みましょう。これをHuman in the Loop (HITL)と呼びます。

【最終確認の3つの視点】

- 決定事項の正確性: 最も重要な項目。数字、条件、合意内容に誤りがないかを重点的に確認する。

- アクションアイテムの妥当性: 担当者、期限、タスク内容が現実的で、関係者の合意が取れているかを確認する。

- 固有名詞・専門用語の正しさ: 製品名、人名、社内用語などが正しく表記されているかを確認する。

【レビュー時間の目安】

- 30分〜60分の会議: 5分〜10分程度のレビュー時間を見込む。

- 重要会議(経営会議など): 複数の関係者によるダブルチェックを行う。

【フィードバックループを回す】

レビューで見つかった誤変換や専門用語は、ツールの辞書に随時登録しましょう。プロンプトが原因で品質が低い場合は、プロンプト自体を改善します。この小さな改善の積み重ねが、AIの精度を継続的に向上させます。

第3章:自社に最適なツールの選び方

ここでは、数あるツールの中から自社に最適なものを選ぶための3つの重要基準と、具体的なシナリオ別の選び方を解説します。

ツール選定の3つの重要基準

1. 用途・ニーズとの適合性

- 会議環境: オンライン中心か、対面が多いか、あるいはその両方(ハイブリッド)か?

- 必須連携: どのツールと連携できることが必須か?(例: Google Calendar, Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Asana)

- 言語要件: 日本語だけで十分か、英語など多言語対応が必要か?

- 自動化レベル: どこまで自動化したいか?(要約までか、タスク登録やリマインドまでか?)

2. セキュリティとコンプライアンス

- データ保護: 通信や保存データの暗号化はされているか?

- データ保管場所: データは国内のサーバーに保存されるか、海外か?

- アクセス管理: 誰がデータにアクセスできるかを細かく制御できるか?監査ログは取得できるか?

- 同意取得: 会議の録音・AI利用について、参加者への事前告知や同意取得をサポートする機能はあるか?(法務・コンプライアンス上、極めて重要です)

3. 機能の精度と柔軟性

- 音声認識・要約の精度: 公表されている認識率や、無料トライアルで実際の会議データを使って精度を試せるか?

- 話者分離の安定度: 発言者をどの程度正確に識別できるか?

- 専門用語への対応: 辞書登録機能の使いやすさや、業界特有のモデルへのチューニングは可能か?

- その他機能: フィラー除去、長時間会議への対応、議事録の検索性など。

シナリオ別の推奨アプローチ

シナリオ1:まずは効果を実感してみたい(個人・小規模チーム向け)

- 方針: 無料ツールを組み合わせてスモールスタート。

- 具体的な方法:

- スマートフォンのボイスレコーダーアプリやWeb会議ツールの録音機能で音声を記録。

- 無料の文字起こしサービスやアプリでテキスト化。

- ChatGPTなどの汎用AIに、第2章で紹介したプロンプトを使って要約・アクション抽出を指示。

- 出力結果を社内の標準テンプレートに貼り付けて共有。

シナリオ2:営業や開発部門で本格的に運用したい(部門導入向け)

- 方針: 高精度の法人向け特化ツールを検討。

- 選定ポイント:

- CRM/SFA連携: Salesforceなどの顧客管理ツールと連携し、商談記録を自動で紐づけられるか。

- 専門用語対応: 業界用語や製品名を正確に認識するための辞書機能が充実しているか。

- 話者分離精度: 顧客と自社担当者の発言を明確に分離できるか。

- セキュリティ: 顧客情報を含むため、高度なセキュリティ要件を満たしているか。

シナリオ3:全社的に標準ツールとして導入したい(全社展開向け)

- 方針: 業務スイート統合型AIか、ガバナンス機能が充実した法人向けツールを検討。

- 選定ポイント:

- 既存基盤との親和性: Microsoft 365やGoogle Workspaceを全社で利用している場合、統合型AIが第一候補。

- 一元管理: ユーザー管理、権限設定、アクセスログ監視などを一元的に行えるか。

- 拡張性: 様々な部署の多様な会議タイプに対応できる柔軟性があるか。

- サポート体制: 導入支援やトレーニング、トラブルシューティングなどのサポートが手厚いか。

第4章:よくある失敗とそれを乗り越えるための処方箋

AI議事録の導入は、ただツールを入れれば成功するわけではありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな6つの失敗とその具体的な回避策を紹介します。

| 失敗例 | 原因 | 処方箋(回避策) |

|---|---|---|

| 失敗1:出力品質が安定しない | プロンプトが曖昧で、毎回指示内容が変わってしまう。 | プロンプトのテンプレート化。 目的・形式・粒度・禁止事項を明記した標準プロンプトを作成し、チームで共有・再利用する。 |

| 失敗2:AIの誤りを鵜呑みにする | 「AIだから正しいはず」という思い込みから、人間による最終確認を怠ってしまう。 | レビュープロセスのルール化。 「決定事項とアクションは必ず人が最終確認する」というルールを徹底し、レビュー担当者と観点を明確にする。 |

| 失敗3:セキュリティ・同意問題 | 録音やAI利用に関する事前同意の取得が曖昧で、後から問題になる。 | 運用の透明化。 会議の招待状に「本会議は品質向上のため録音し、AIで要約します」と明記。会議冒頭でも口頭でアナウンスする運用を標準化する。 |

| 失敗4:誰も使わなくなる | 導入目的が不明確で、現場のどの課題を解決するツールなのかが伝わっていない。 | 小さな成功事例を作る。 特定のチームや会議タイプに絞ってPoC(概念実証)を行い、「これだけ工数が削減できた」という具体的な成功事例を作ってから横展開する。 |

| 失敗5:専門用語の誤変換だらけ | 辞書登録などの初期設定を面倒くさがり、AIのデフォルト能力に頼り切ってしまう。 | 用語集の共同編集。 チームで使う専門用語や固有名詞をスプレッドシートなどで管理し、定期的に辞書へ反映させる。会議冒頭で主要なキーワードを明瞭に発音する習慣も効果的。 |

| 失敗6:アクションが実行されない | 議事録はできたが、アクションアイテムに担当者や期限がなく、結局誰も動かない。 | アクションの5W1Hを必須化。 アクションアイテムを抽出する際は、必ず「何を(What)」「誰が(Who)」「いつまでに(When)」を明確にする。不明な場合は「未確定」として、次の会議で必ず決定する。 |

第5章:応用編|AIを“会議運営のパートナー”へ

AI議事録の活用は、単なる効率化にとどまりません。ここでは、一歩進んだ応用的な活用法を紹介します。

- 過去議事録の横断検索とインサイト抽出

蓄積された議事録データをナレッジベースとして活用します。「過去の類似プロジェクトで発生したリスクは?」「Aという製品について、顧客から最も多く寄せられた要望は?」といった問いを投げかけることで、過去の議論から新たな洞察を得ることができます。 - 意思決定の質を高めるRAG(検索拡張生成)の活用

最新のAI技術であるRAGを組み合わせることで、議事録要約の質をさらに高めることができます。例えば、「今回の議題に関連する過去の経営会議での決定事項を要約に含めて」と指示すると、AIが社内の過去議事録を検索し、関連情報を加味した上で要約を生成してくれます。これにより、過去の経緯を踏まえた、より質の高い意思決定が可能になります。 - グローバル会議の円滑化

多言語対応のツールを使えば、英語で行われた会議の内容を日本語の要約で瞬時に共有できます。これにより、言語の壁を越えたスムーズな情報共有と意思決定が実現します。翻訳の際は、固有名詞や専門用語が正しく扱われるように設定することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1:音声が聞き取りづらい会議だと、精度はどれくらい落ちますか?

A:大幅に低下します。雑音、反響、複数人の同時発話は精度低下の主な原因です。マイクの品質向上、発話ルールの徹底、AIツールの辞書登録などを組み合わせることで改善できます。重要な会議では、事前に録音テストを行うことを強く推奨します。

Q2:対面での会議でもAI要約は効果的に使えますか?

A:はい、可能です。ただし、会議室全体の発言をクリアに拾える高性能な集音マイク(スピーカーフォンなど)の使用が成功の鍵となります。PC内蔵マイクなどでは品質が不十分な場合が多いです。

Q3:無料ツールだけで業務運用は可能ですか?

A:個人や小規模チームでの「お試し」には非常に有効です。しかし、本格的な業務運用においては、話者分離の精度、専門用語への対応、セキュリティ、ツール連携といった面で限界があるため、要件に合った有料ツールの導入が現実的な選択肢となります。

Q4:機密情報を含む会議での利用が不安です。

A:セキュリティ機能が充実した法人向けツールを選定することが大前提です。その上で、データの暗号化、厳格なアクセス権限の設定、データ保持期間のポリシー策定といった運用ルールをセットで設計することが不可欠です。社外の参加者がいる場合は、相手方のポリシーを確認し、データの取り扱いについて事前合意を得ましょう。

Q5:AIが生成した議事録に法的な効力はありますか?

A:AIが生成した「要約」自体が法的な証跡となるわけではありません。法的な証拠能力が求められる場合は、元データである「録音音声」や「逐語記録」を改ざん不可能な形で保管しておく必要があります。重要な契約や合意に関する議事録は、必ず人間が内容を精査し、関係者の承認を得るプロセスを踏んでください。

Q6:結局、レビューにはどれくらい時間をかけるべきですか?

A:会議の重要度によりますが、一般的な30〜60分の会議であれば5〜10分程度が目安です。すべてを精読するのではなく、「決定事項」「アクションアイテム(担当、期限)」「数字」といったクリティカルなポイントに絞って確認すると効率的です。

まとめ:次の一歩を踏み出すために

本記事では、AIを活用して議事録作成と意思決定を加速させるための具体的な方法論を解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 目的の明確化: 議事録は「証跡用の逐語記録」と「共有用の要約」に分け、AIを後者の作成に活用する。

- 品質はインプットで決まる: クリアな音声と、具体的なプロンプトが良いアウトプットを生む。

- ツールは段階的に導入: まずは無料で効果を試し、自社の課題と要件を明確にしてから本格導入する。

- 自動化でプロセスを回す: 作成後の配布、タスク化、リマインドまでを仕組み化し、会議の成果をアクションにつなげる。

- 最後は人が責任を持つ: AIはあくまで強力なアシスタント。最終的な内容の確認と意思決定の責任は人間が持つ。

AIは、私たちを面倒な議事録作成作業から解放してくれるだけでなく、チーム全体のコミュニケーションの質を高め、ビジネスの意思決定スピードを向上させるための強力なパートナーとなり得ます。

さあ、今日からあなたのチームの会議を変革する第一歩を踏み出しましょう。まずは一番身近な定例会議から、無料ツールを使って要約を試してみることから始めてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、組織全体の生産性を大きく飛躍させるきっかけになるはずです。

AI議事録導入の裏側:「ツール」がなぜ現場で使われないのか?抵抗勢力を味方に変えた話 先日公開した『AI議事録で意思決定を加速する実践ガイド』。ありがたいことに多くの方にお読みいただき、「早速試してみた」「プロンプトが参考になった」[…]