AI翻訳導入ガイド|業務効率化と人材離職を防ぐハイブリッド運用術

はじめに:その翻訳業務、貴重な人材を疲弊させていませんか?

海外拠点との連携、グローバル市場への進出、多国籍チームでの協業。事業の成長に伴い、翻訳はもはや特別な業務ではなく、日常業務の一部となっています。しかしその裏側で、現場は悲鳴をあげていないでしょうか。

社内メール、日報、技術仕様書、提案書のドラフト、競合のウェブサイト…日々発生する膨大な翻訳作業に、貴重な業務時間が奪われていく。特に、異文化理解力と交渉力を武器に高コストで採用したはずのグローバル人材が、本来の価値を発揮できず、定型的な翻訳作業に忙殺されているとしたら、それは企業にとって大きな損失です。

ある調査では、グローバル人材の42%が翻訳業務に対してネガティブな感情を抱いているというデータもあります。彼らの強みは、言葉を置き換えることではなく、文化や文脈の壁を越えてビジネスを前に進めることです。単調な作業はモチベーションを削ぎ、最悪の場合、エンゲージメントの低下から早期離職へと繋がります。これは単なる人事問題ではなく、事業の成長を阻害する経営課題に他なりません。

この記事は、AI翻訳ツールを戦略的に活用し、現場の負担を劇的に軽減するための実践ガイドです。単なるツールの紹介ではありません。品質とスピードを両立させ、グローバル人材が付加価値の高いコア業務に集中できる「仕組み」をどう設計し、運用していくのか。AIの限界を理解し、プロの翻訳者と賢く協業する「ハイブリッド運用」の具体的なステップを、現場でそのまま使えるレベルまで徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは自社の翻訳業務を再設計し、コストを削減しながら事業スピードを加速させ、優秀な人材が輝き続けられる環境を構築するための、明確なロードマップを手にしているはずです。

この記事でわかること(60秒サマリー)

- 最適な答えは「ハイブリッド運用」: 定型的な社内文書はAIで高速化し、企業の評判や契約に関わる重要文書はプロに任せる。この使い分けが成功の鍵です。

- 人材離職は経営リスク: 年収577万円の人材を採用した場合、紹介料だけで約2022万円。5名が離職すれば1,000万円超の直接損失に。AI導入は人材定着への投資でもあります。

- AI翻訳の限界を知る: AIは文脈、文化、専門用語、ブランドの微妙なニュアンスが苦手です。安易な外部公開は、信頼失墜という「見えないコスト」を生み出します。

- 最新ツールの驚くべき実力: 現代のAI翻訳プラットフォームは、翻訳メモリや用語集から継続的に学習します。その結果、精度95%以上、翻訳関連コストを最大70%削減、市場投入までの期間を最大4倍短縮といった実績も報告されています。

- 導入成功の5つの要諦: 「①業務の分類」「②ガイドライン策定」「③言語資産の整備」「④小規模なテスト導入」「⑤レビュー体制の構築」。これらを順に進めることが失敗を避ける最短ルートです。

- ツール選びの新基準: 翻訳メモリや用語集管理は当たり前。FigmaやWordPressなどのCMSとAPI連携し、制作ワークフロー全体を自動化できるかが、将来の生産性を大きく左右します。

第1章:なぜ今、AI翻訳の「戦略的導入」が必要なのか

AI翻訳ツールの導入を検討する際、多くの企業が「翻訳コストの削減」や「作業時間の短縮」といった直接的な効果に注目します。もちろんそれらは重要ですが、本質的な目的はさらに先にあります。それは、「グローバル人材という希少な資産の価値を最大化すること」です。

「グローバル人材」の価値とは何か?

総務省は「グローバル人材」を、単に語学が堪能なだけでなく、日本人としてのアイデンティティや日本の文化に対する理解を基盤に、異文化理解力や主体性、コミュニケーション能力などを発揮して活躍できる人材と定義しています。

彼らの真の価値は、機械的な翻訳作業にあるのではありません。

- 文化的な背景の違いを読み解き、交渉を有利に進める力

- 現地の顧客やパートナーとの信頼関係を構築する力

- 海外市場の微妙なニュアンスを汲み取り、事業戦略に反映させる力

これらの高度なスキルを持つ人材が、定型的な社内文書の翻訳に1日の大半を費やしているとしたら、企業は投資を回収できていると言えるでしょうか。むしろ、彼らの専門性を軽視し、キャリア成長の機会を奪うことで、エンゲージメントの低下を招いている危険性すらあります。

離職がもたらす「1,000万円超」の損失

グローバル人材の離職は、単に人員が一人減る以上の深刻なダメージを企業に与えます。採用にかかった直接コストはもちろん、後任者の採用と教育、業務の引き継ぎ、そしてチームの士気低下といった間接的なコストは計り知れません。

例えば、年収577万円の人材を人材紹介サービス経由で採用した場合を考えてみましょう。一般的な紹介料率(35%)で計算すると、採用コストだけで約202万円がかかります。もし、このような人材が5名離職してしまえば、それだけで1,000万円を超える直接的な損失が発生するのです。

AI翻訳の戦略的導入は、この負のサイクルを断ち切るための強力な一手です。定型業務をテクノロジーに任せることで、グローバル人材を本来の価値創造活動に解放し、彼らがやりがいを感じながら働き続けられる環境を整える。これは、福利厚生ではなく、事業継続のための戦略的投資なのです。

AI翻訳の進化と、越えられない「壁」

近年のAI翻訳、特にニューラル機械翻訳(NMT)の進化は目覚ましく、日常的な文章であれば人間と見分けがつかないレベルに達することも珍しくありません。速度と量においては、もはや人間が太刀打ちできる領域ではありません。

社内共有の資料や、大量の海外ニュースの大意を把握するといった用途では、AI翻訳は絶大なパワーを発揮します。

しかし、AIには依然として越えられない「壁」が存在します。

- 文脈の理解: 会話の流れや文章全体の意図を汲み取れず、不自然な訳になることがある。

- 文化的配慮: 直訳することで、特定の文化圏では失礼にあたる表現や、意図しないニュアンスを生んでしまう。

- 専門用語の精度: 業界や企業独自の専門用語、新語、略語の扱いに一貫性を持たせるのが難しい。

- ブランドトーンの再現: 企業のブランドが持つ独自の口調や世界観(例:親しみやすい、権威的、簡潔など)を再現できない。

これらの限界を知らずに、重要な対外文書(契約書、プレスリリース、公式サイトなど)にAI翻訳を安易に適用するとどうなるでしょうか。誤訳による信頼の低下、不適切な表現によるブランドイメージの毀損、契約上のトラブルといった、修復困難な「見えないコスト」が発生するリスクがあるのです。

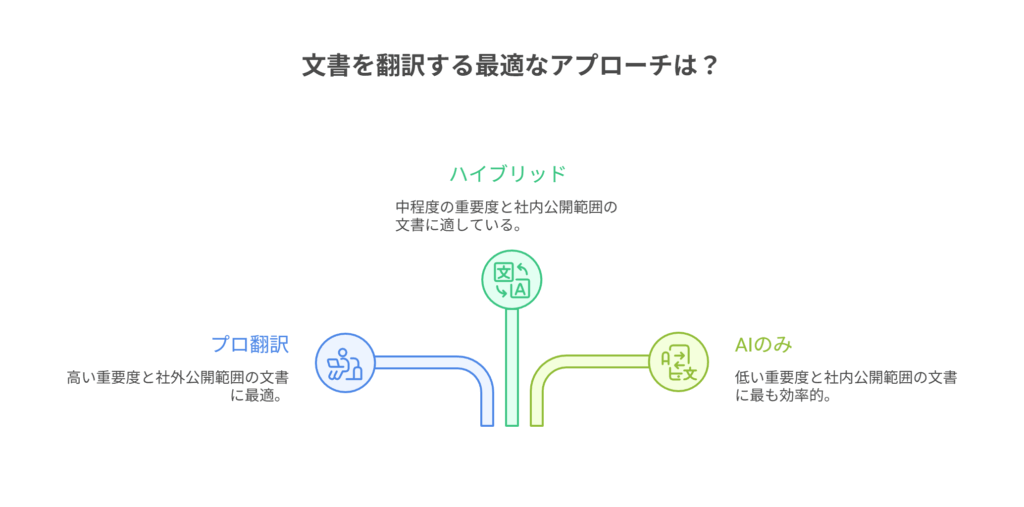

結論:AIとプロの「ハイブリッド運用」こそが最適解

だからこそ、私たちは「AIか、人間か」という二元論から脱却しなければなりません。目指すべきは、両者の長所を最大限に活かす「ハイブリッドアプローチ」です。

- 速度と量が求められる領域は「AI」: 社内共有、情報収集、ドラフト作成など

- 正確性と文化的な配慮が不可欠な領域は「プロの翻訳者」: 契約書、公式サイト、マーケティングコピーなど

- その中間領域は「AI + 人間のレビュー」: 顧客向け資料のドラフト、FAQ草案など

この使い分けを組織的に行うための「仕組み」を作ること。それこそが、AI翻訳導入を成功に導き、業務効率と品質を同時に最大化する唯一の道筋なのです。

第2章:AI翻訳で業務を再設計する7つのステップ【実践ガイド】

ハイブリッド運用を実現するためには、思いつきでツールを導入するだけでは不十分です。ここでは、現場が混乱せず、着実に成果を出すための具体的な7つのステップを解説します。

ステップ1:業務の棚卸しと翻訳物の「分類」

まず、社内でどのような翻訳業務が発生しているかをすべて洗い出します。そして、それぞれの翻訳物を以下の3つの軸で分類し、可視化します。

| 分類軸 | 例 |

|---|---|

| 重要度 | 高: 契約書、公式サイト、プレスリリース、IR資料 中: 顧客向けマニュアル、提案書、価格表 低: 社内共有メモ、議事録、一次調査資料 |

| 目的 | 外部公開、社内共有、大意把握、ドラフト作成 |

| 対象読者 | 顧客、パートナー企業、規制当局、株主、社内メンバー |

この分類作業を、法務、マーケティング、技術開発、営業など、関係部署を巻き込んで行うことが重要です。部署ごとに品質に対する要求レベルや許容できるリスクが異なるため、初期段階で認識を合わせておきましょう。

【成果物】: 文書カテゴリごとの重要度・リスクをまとめた「翻訳資産マップ」

ステップ2:全社共通の「社内ガイドライン」を策定する

ステップ1の分類に基づき、誰が読んでも判断に迷わない明確なルールブック、「AI翻訳運用ガイドライン」を作成します。最低限、以下の項目を盛り込みましょう。

- 使い分けの基準:

- AI翻訳のみで完結して良い文書: 社内共有目的の議事録、競合調査資料の概要把握など。

- AI翻訳 + 社内レビュー(ポストエディット)が必須の文書: 顧客への提案書ドラフト、FAQサイトの草案、社内向けナレッジ記事など。

- プロ翻訳が必須の文書: 契約書、利用規約、公式サイトのトップページ、プレスリリース、重要な顧客への謝罪文など。

- 品質基準と役割分担:

- レビュー(ポストエディット)の際に確認すべき観点(専門用語、文脈、文化的な配慮、ブランドトーンなど)をチェックリスト化する。

- 誰がどの段階でレビューし、最終的に誰が公開を承認するのか、明確なワークフローを定義する。

- セキュリティと情報漏洩対策:

- 機密情報や個人情報を含む文書を、外部のAI翻訳サービスに入力する際のルールを定める。(※セキュリティを重視するなら、入力データを学習に使わないと明記している法人向けプランや、オンプレミス型のツールが必須)

- 社外に公開する翻訳物は、必ず承認フローを経ることを徹底する。

【成果物】: AI翻訳運用ガイドライン、レビュー・承認フロー図

ステップ3:未来を見据えた「ツール選定」

市場には数多くのAI翻訳ツールが存在しますが、目先の翻訳精度や料金だけで選ぶのは危険です。3年後の業務全体の効率化を見据え、以下の観点で評価しましょう。

| 評価観点 | チェックポイント |

|---|---|

| ① 言語資産の管理機能 | 翻訳メモリ: 過去の確定訳をデータベース化し、類似の文章で自動的に再利用できるか? 用語集: 専門用語や固有名詞、ブランド用語の訳を統一し、強制的に適用できるか? |

| ② ワークフロー連携 | API連携: Figma、Adobe Experience Manager、WordPressなどの外部ツールと連携し、翻訳→レビュー→反映のプロセスを自動化できるか? |

| ③ 運用・管理のしやすさ | 操作性: IT部門でなくても、現場の担当者が直感的に操作できるか? 権限設定: 部門や役職に応じて、閲覧・編集・承認などの権限を細かく設定できるか? |

| ④ コスト構造 | ユーザー数課金か、翻訳文字数課金か、あるいはそのハイブリッドか?自社の利用状況に合ったプランはどれか? |

| ⑤ サポートと将来性 | 日本語でのサポート体制は万全か?ベンダーの製品アップデートは頻繁か? |

特に重要なのが「② ワークフロー連携」です。優れたツールは、単なる「翻訳機」ではありません。コンテンツ制作プロセス全体に組み込まれ、入稿から翻訳、レビュー、そして公開までをシームレスに繋ぐ「ハブ」としての役割を果たします。この視点を持つかどうかが、導入効果を最大化できるかの分かれ目です。

【成果物】: ツール候補の機能・コスト比較表、パイロット導入するツールのショートリスト

ステップ4:AIの精度を飛躍させる「言語資産」の整備

AI翻訳の精度は、ただツールを使っているだけでは頭打ちになります。精度を継続的に向上させるための「教師データ」、すなわち「言語資産」を整備することが、成功への最短ルートです。

- 用語集の作成:

- まずはExcelなどで、製品名、サービス名、業界の専門用語、頻出する社内用語などをリストアップします。

- 「英日・日英の対訳」「品詞」「定義や補足説明」「使用NGの禁止用語」「推奨される表記(例:Client→クライアント)」などを一元管理します。

- 各部門の担当者を集め、内容について合意形成を図ることが重要です。

- スタイルガイドの策定:

- 文章全体のトーン&マナーを規定します。

- 「です・ます調」か「だ・である調」か、句読点の使い方、数字や単位の表記ルール、固有名詞の扱いなどを明文化します。

- これにより、誰が翻訳してもブランドイメージに一貫性を持たせることができます。

- 既存の翻訳資産のインポート:

- 過去にプロの翻訳者に依頼して作成した翻訳データ(原文と訳文のペア)があれば、それらを「翻訳メモリ」としてツールにインポートします。

- これはAIにとって最高品質の教師データとなり、導入初期から高い翻訳精度を期待できます。

【成果物】: 部門横断で合意された用語集、ブランドイメージを規定するスタイルガイド、過去の翻訳データを集約した翻訳メモリ

ステップ5:小さく試して効果を「測定」する(パイロット導入)

いきなり全社展開するのはリスクが高すぎます。まずは、影響範囲が限定的で、効果を測定しやすい領域を選んでパイロット導入を行いましょう。

- 対象の選定: 社内共有目的のドキュメントや、顧客への影響が少ないFAQの草案作成など、スピードが重視される領域から始めるのがおすすめです。

- 測定する指標(KPI):

- 品質: レビュー担当者が修正した単語・文章の割合(修正率)

- 時間: 翻訳依頼から完了までのリードタイム

- コスト: 従来の方法(外注や社内工数)との比較

- 改善サイクルの確立: 「AIで翻訳 → 社内担当者がレビュー → レビュー結果を分析し、用語集や翻訳メモリを更新 → AIが再学習 → 精度向上」というサイクルを回す仕組みを構築します。

ベンダーの実績では、こうした学習サイクルを回すことで精度95%以上を達成し、翻訳関連のROIを最大70%削減、グローバル市場への製品投入までの時間を最大4倍短縮したという報告もあります。まずは自社のデータで、これらの指標がどう変化するかを実測することが重要です。

【成果物】: パイロット導入の結果報告書、全社展開の可否を判断するためのデータ

ステップ6:現場が自律的に回る「人とプロセス」の整備

ツールとルールだけでは、運用は定着しません。誰が、何を、いつまでにやるのか、という人とプロセスの設計が不可欠です。

- 役割の明確化:

- 翻訳コーディネーター: 各部署からの翻訳依頼を受け付け、優先順位を判断し、適切なプロセス(AIのみ/ハイブリッド/プロ依頼)に振り分ける司令塔。

- 用語オーナー: 各部門の代表者として、用語集のメンテナンスや更新に責任を持つ。

- レビュアー: 各部門の専門知識を持つ担当者として、AI翻訳のレビュー(ポストエディット)を行う。

- 教育とトレーニング:

- ツールの基本的な使い方に関する研修会を実施する。

- より精度の高い翻訳結果を得るための「プロンプト(指示文)」の書き方(目的、対象読者、トーンなどを明確に伝える技術)を共有する。

- レビュー観点を統一するための勉強会を開き、レビュアー間の品質のばらつきを防ぐ。

- 運用の可視化:

- 翻訳量、コスト、リードタイム、修正率などのKPIをダッシュボードで常に確認できるようにする。

- 月次などで定例会を開き、KPIの推移を見ながらガイドラインやプロセスの改善点を議論する。

【成果物】: 役割と責任を明確にするRACIチャート、社内向けトレーニング資料、KPIモニタリングダッシュボード

ステップ7:全社展開と「継続的改善」

パイロット導入で成果が確認できたら、いよいよ適用範囲を広げていきます。

- 適用範囲の拡大: 他の部署や、対応言語を段階的に増やしていく。

- プロ翻訳プロセスとの統合: ツール上でプロの翻訳会社に見積もり依頼から発注、納品、検収までを一気通貫で行えるように連携を標準化する。納品された翻訳データは、必ず翻訳メモリに反映させ、会社の資産として蓄積する。

- 制作ワークフローとの完全自動化: FigmaやCMSとのAPI連携を本格稼働させ、例えば「デザインツール上でテキストをFIX → 自動で翻訳依頼が飛ぶ → レビュー完了後、自動でデザインに訳文が反映される」といった、究極の効率化を目指す。

- 定期的なROIレビュー: 半期に一度など、定期的に翻訳業務全体のコスト、品質、スピードを評価し、さらなる改善の余地がないか、投資対効果は最大化されているかを確認する。

【成果物】: 全社運用標準プロセス、外部連携フロー図、定期ROI報告書

第3章:ケース別・AI翻訳とプロ翻訳の賢い使い分け

理論はわかっても、日々の業務で「この文書はどっちに任せるべき?」と迷う場面は必ず出てきます。ここでは、具体的な判断基準とケーススタディを見ていきましょう。

AI翻訳が輝くケース(速度と量を最優先)

- 社内での情報共有: 議事録、日報、海外支社からの報告書、社内ナレッジベースの記事など、完璧な訳よりも迅速な情報共有が重要な場面。

- 競合・市場調査: 海外のニュース記事、競合企業のウェブサイト、業界レポートなど、大量の情報を短時間でスキャンし、大意を掴みたい場面。

- たたき台(ドラフト)作成: 提案書、プレゼン資料、マニュアルなどの初稿をAIで一気に作成し、人間はより創造的な編集作業に集中する。

- 大量コンテンツの初期翻訳: FAQやヘルプページの草案をまずAIで全訳し、その後で重要な項目から優先的に人間がレビューしていく。

【判断ポイント】

✔ 読者が主に社内の人間で、意味が正確に伝われば十分

✔ 多少の誤訳があっても、事業への影響が限定的

✔ 公開前に必ず人間の目によるレビューが入る

プロ翻訳が必須のケース(正確性と信頼性を最優先)

- 法的拘束力を持つ文書: 契約書、利用規約、プライバシーポリシー、コンプライアンス関連資料など、一語一句の解釈が重要になるもの。

- 企業の顔となるコンテンツ: 公式ウェブサイト、製品のランディングページ、会社案内など、ブランドイメージを直接左右するもの。

- 広報・IR関連: プレスリリース、株主向けの報告書、CEOメッセージなど、社会的な信頼性に関わるもの。

- 感情に訴えかけるコピー: 広告のキャッチコピー、マーケティングキャンペーンのメッセージなど、文化的なニュアンスや感性が結果を大きく左右するもの。

【判断ポイント】

✔ 企業の評判や法的責任に直結する

✔ 文化的な誤解がビジネス上の重大なリスクになり得る

✔ 読者の感情を動かし、行動を促す必要がある

ハイブリッド(AI + 人間のレビュー)が最適な黄金パターン

多くのビジネス文書は、上記の中間に位置します。この領域こそ、ハイブリッドアプローチが最も効果を発揮する「スイートスポット」です。

- プロセス: AIで初稿を生成 → 社内の専門知識を持つ担当者がレビュー(ポストエディット) → 必要であれば、最終チェックのみプロの翻訳者に依頼

- メリット: プロにゼロから依頼するよりもコストと時間を大幅に削減しつつ、AI任せにするよりも高い品質を担保できます。

- 学習の循環: このプロセスで人間が修正した内容は、翻訳メモリや用語集にフィードバックされ、次回のAI翻訳の精度をさらに向上させます。AIと人間が互いに学び合い、賢くなっていくのです。

第4章:失敗から学ぶ、「見えないコスト」を回避する方法

AI翻訳の導入で最も避けなければならないのは、目先のコスト削減に気を取られ、より大きな「見えないコスト」を発生させてしまうことです。

- 誤訳コスト: 取引先からの信頼を失い、ビジネスチャンスを逃す。問題が発覚した後の謝罪対応や、再発防止策の策定に多大な工数がかかる。

- ブランド毀損コスト: ブランドのトーンに合わない機械的な文章や、文化的に配慮のない表現がSNSなどで拡散され、炎上する。一度損なわれたブランドイメージの回復は容易ではありません。

- 法務リスク: 契約書の条項の解釈を誤り、意図しない義務を負ってしまう。製品マニュアルの誤訳が、製造物責任法上の問題に発展する。

- 人材流出コスト: 前述の通り、優秀なグローバル人材が単純作業に疲弊し、モチベーションを失い離職する。採用と再教育にかかるコストは莫大です。

これらのリスクを回避するためには、ガイドラインの策定と遵守を徹底することが不可欠です。特に、レビュープロセスを形骸化させないための仕組みが重要になります。

- レビュー観点のチェックシート化: 「専門用語は用語集通りか?」「ブランドトーンに合致しているか?」「文化的に不適切な表現はないか?」といった必須項目をリスト化し、レビュアーが必ず確認するように義務付ける。

- 客観的なメトリクスによる監視: 翻訳の修正率、公開後の顧客からの指摘件数、公開前の承認プロセスでの差し戻し率などを定点観測し、品質低下の兆候を早期に検知する。

AI翻訳は強力なツールですが、あくまで「人間の能力を拡張する副操縦士」です。最終的な責任は常に人間が負うという意識を、組織全体で共有することが失敗を未然に防ぎます。

第5章:今すぐ使えるチェックリスト&テンプレート

ここでは、日々の実務でそのまま活用できるチェックリストとテンプレートを紹介します。

□ 翻訳依頼時のブリーフィング・テンプレート(AI/プロ共通)

依頼時にこの項目を埋めるだけで、翻訳の品質は劇的に向上します。

- 目的: この文書は何のために使いますか? (例:ウェブサイト掲載、社内共有、顧客への提案)

- 対象読者: 誰がこの文書を読みますか? (例:専門知識のあるエンジニア、一般消費者、経営層)

- 公開範囲: この文書はどこで公開されますか? (例:社内イントラネット、公開ウェブサイト、特定顧客への限定共有)

- 優先度と締切: いつまでに必要ですか?

- 必須・禁止用語: 必ず含めてほしい用語、絶対に使ってはいけない用語はありますか?

- トーン&マナー: どのような印象を与えたいですか? (例:フォーマル、フレンドリー、専門的、簡潔)

- 参考資料: 過去の類似文書や、関連資料のURLなど。

□ レビュー(ポストエディット)観点チェックリスト

AIの翻訳結果を確認する際に、最低限チェックすべき項目です。

- [ ] 用語の一貫性: 用語集に登録された用語が正しく使われているか?

- [ ] 事実関係の正確性: 数字、日付、固有名詞、製品名などに誤りはないか?

— [ ] 文脈の整合性: 主語や目的語が正しく訳され、文全体の意味がねじれていないか? - [ ] 文化的な適切性: 直訳することで、不自然、あるいは失礼な印象を与える表現になっていないか?

- [ ] ブランドトーン: スタイルガイドに沿った、ブランドらしい口調になっているか?

- [ ] 流暢さ: 全体を通して読んでみて、不自然な言い回しや、つっかえる部分はないか?

第6章:よくある質問(FAQ)

Q1. どの文書からAI翻訳を試してみるのが良いですか?

A. まずは、万が一誤訳があってもビジネスへの影響が少ない「社内共有資料」や「情報収集目的の文書」から始めるのが安全です。例えば、海外支社の日報や、競合他社のウェブサイトの概要把握などです。そこで操作に慣れ、小さな成功体験を積んでから、徐々に顧客向けの資料(AI+人レビュー)へと範囲を広げていくのが王道です。

Q2. AI翻訳ツールの言う「精度95%以上」とは、具体的にどういう意味ですか?

A. これは一般的に、翻訳メモリや用語集を十分に学習させたAIが翻訳した結果、人間による修正(ポストエディット)がほとんど、あるいは全く不要な文章の割合が95%以上になる状態を指します。ただし、これはあくまで特定の条件下での数値です。文書の専門性や元の文章の品質によって精度は大きく変動するため、自社の文書でパイロットテストを行い、実測値を確認することが不可欠です。

Q3. プロ翻訳も併用すると、結局コストが高くなるのではありませんか?

A. 短期的にはそう見えるかもしれません。しかし、長期的に見れば、全体のROI(投資対効果)は高まります。理由は2つあります。第一に、全ての翻訳をプロに依頼するのに比べ、大量の定型文書をAIに任せることで、総コストは大幅に削減できます。第二に、契約書や公式サイトといった高リスクな文書をプロに任せることで、誤訳によるブランド毀損や法務トラブルといった「見えないコスト」を未然に防げるため、結果的に安くつくのです。

Q4. 用語集を作るのが大変そうです。何かコツはありますか?

A. 完璧なものを最初から作ろうとせず、スモールスタートで育てるのがコツです。まずは、製品名、サービス名、部署名など、社内で頻繁に使われる固有名詞トップ20から始めましょう。そして、日々のレビュー作業の中で見つかった「訳の揺れ」や「新しい専門用語」を、その都度追加していくのです。各部門から「用語オーナー」を選出し、四半期に一度見直す会を設けるなど、継続的にメンテナンスする仕組みを作ることが重要です。

Q5. 私たちは中小企業ですが、このような仕組みは導入できるでしょうか?

A. もちろん可能です。むしろ、限られたリソースでグローバル展開を目指す中小企業にこそ、このハイブリッドアプローチは有効です。多くのAI翻訳ツールには、小規模向けのプランや無料トライアルが用意されています。まずは無料ツールを使い、社内メモの翻訳から試してみてください。次に提案書のドラフト作成、FAQの草案作成へとステップアップし、効果を実感しながら徐々に投資を拡大していくのが現実的な進め方です。

Q6. AI翻訳の導入が、本当にグローバル人材の離職防止に繋がるのでしょうか?

A. はい、直接的な効果が期待できます。優秀な人材ほど、単純作業の繰り返しではなく、自身の専門性や創造性を発揮できる仕事にやりがいを感じます。定型的な翻訳作業という「雑務」から彼らを解放し、顧客との交渉、市場分析、新規事業の企画といった、本来彼らが価値を発揮すべき「コア業務」に集中できる時間と環境を提供すること。これが、彼らのエンゲージメントを高め、長期的な活躍を促す上で極めて重要な要素となるのです。

まとめ:AIを「賢い部下」に育て、人はより創造的な仕事へ

AI翻訳は、もはや単なるコスト削減ツールではありません。それは、グローバルに事業を展開する企業にとって、人材という最も重要な資産の価値を最大化し、事業スピードを加速させるための戦略的な武器です。

しかし、その力を最大限に引き出すには、AIを盲信するのではなく、その限界を深く理解し、人間との最適な協業体制を設計する必要があります。

今日からあなたができる、最初の一歩は次の3つです。

- まず1種類、翻訳文書を分類してみる: 自部署で最も頻繁に発生する翻訳文書を1つ選び、「重要度」「目的」「読者」の軸で分析し、AI/ハイブリッド/プロのどれに分類すべきか考えてみましょう。

- 小さな用語集を作り始める: 製品名やサービス名など、絶対に間違えられないキーワード5つだけでも、対訳リストを作成してみてください。それが、品質向上の第一歩になります。

- 無料ツールで試してみる: 社内向けの簡単なメールで構いません。一度AI翻訳を試し、その結果を自分でレビュー(ポストエディット)してみてください。AIの得意・不得意が肌感覚でわかるはずです。

AI翻訳という強力なテクノロジーを、単なる「機械」として使うのか、それとも継続的に学習し成長する「賢い部下」として育てていくのか。その選択が、5年後のあなたのチーム、そして会社のグローバル競争力を大きく左右します。

本ガイドを羅針盤として、品質と速度、そして人とテクノロジーの最適なバランスを見つける旅を、今日から始めていきましょう。

AI翻訳導入の現実―「正論」だけでは動かない、人を動かすコミュニケーション術の裏側 「AIを導入すれば、業務効率が上がって、優秀な人材の離職も防げますよ」 もしあなたが、こんなキラキラした提案書を鵜呑みにしているなら、少しだけ[…]