AI導入の教科書には載っていない、「人の心」を動かす泥臭い舞台裏の話

先日、ある企業でAI導入のお手伝いをしていた時のことです。私が提示した「AI導入実践ロードマップ」の資料を前に、プロジェクト担当者の佐藤さん(30代)は、期待と不安が入り混じった顔でこう言いました。

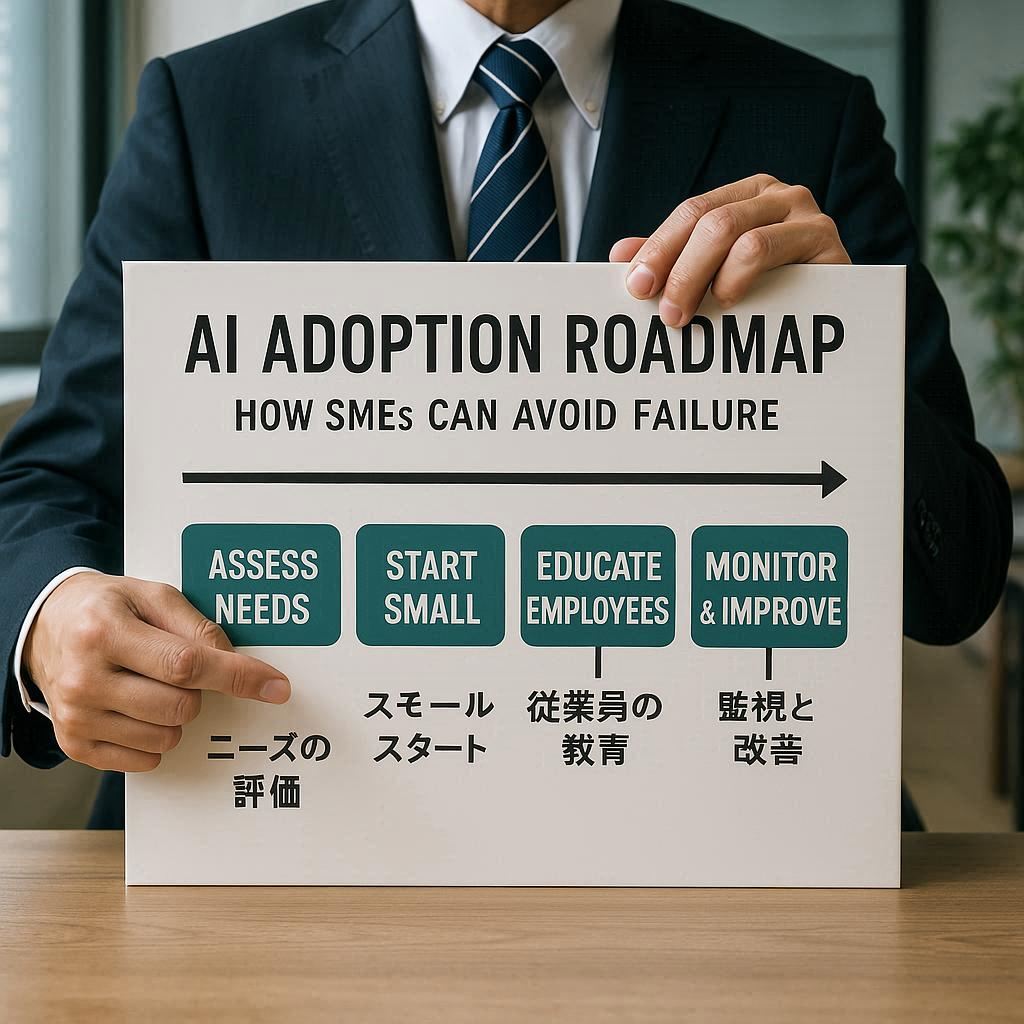

中小企業がAI導入で失敗しないための実践ロードマップ|目的設定からROI可視化まで 「最近よく聞く生成AI、うちの会社でも導入すべきだろうか?」「データを活用したいが、何から手をつければいいかわからない…」 AI導入を[…]

「このロードマップ、すごく分かりやすいです。これなら、うちの会社でも進められる気がします!」

そのキラキラした瞳を見て、私は心の中で少しだけ苦笑いしました。もちろん、彼女の熱意は本物ですし、ロードマップが道標になるのも事実です。しかし、この綺麗な地図通りに進む航海なんて、一度だってありはしないのです。

地図に描かれていない岩礁。それが「人の感情」です。

今日は、あのロードマップの記事には書けなかった、AI導入という名の「組織改革プロジェクト」の舞台裏で繰り広げられた、マネジメントとコミュニケーションの泥臭い奮闘記をお話ししようと思います。これは、ツールを導入する話ではなく、人の心と組織の文化を変える物語です。

「便利になる」という言葉が、一番響かない人たち

ロードマップの最初のステップは「目的の明確化」です。教科書的には「SMART目標を設定しましょう」で終わる話ですが、現実はそんなに甘くありません。最初の壁は、目的を考えること自体への「無関心」と「抵抗」でした。

特に手強かったのが、製造部の鈴木部長(56歳)です。この道30年のベテランで、現場の職人たちからの信頼も厚い、まさに「おらが部署の親分」。社長肝いりのAI導入プロジェクトにも、当然のように懐疑的でした。

私が「部長、まずはこの提案書作成業務の時間を半分にすることを目標にしませんか?」と切り出すと、部長は腕を組み、分厚い眼鏡の奥から私を睨めつけました。

「あんた、わがってねぇな。提案書は時間かげでなんぼだ。お客さんのごどを想って、一言一句、魂込めで書くもんだ。それをなんだ?AIで半分だど?そんげん手抜きの資料で、お客さんの心が動ぐど思ってっか?」

隣に座る佐藤さんは、すっかり顔が青ざめています。彼女は事前に何度も部長に説明しようと試み、その度にこうして一蹴されてきたのでしょう。

これが典型的な「変化への抵抗」です。鈴木部長はAIが嫌いなのではありません。彼が守りたいのは、これまで自分が築き上げてきた仕事の「やり方」であり、「誇り」なのです。「時間を短縮する」「効率化する」という言葉は、彼にとっては「仕事の価値を貶める行為」に聞こえてしまうのです。

私は攻め方を変えました。正面から正論をぶつけるのは得策ではありません。

「部長、おっしゃる通りです。魂のこもった提案書がお客様の心を動かす、私もそう思います。実は、ご相談があるんです」

「なんだや」

「部長が一番時間をかけているのって、お客様の課題を深く考える部分ですよね。でも、過去の類似案件の資料を探したり、体裁を整えたりする作業に、意外と時間を取られていませんか?」

「……まぁ、そりゃな」

「もし、AIがその面倒な『探し物』や『清書』の部分だけを全部やってくれて、部長が『魂を込める』ための時間を今までの倍、確保できるとしたら、どうでしょう?もっとすごい提案書が書けると思いませんか?」

鈴木部長は、一瞬、虚を突かれたような顔をしました。「効率化」という言葉を「魂を込める時間を増やす」という言葉に翻訳した瞬間でした。

「……そんげん都合のいいごど、でぎんのが?」

「できます。約束します。ただし、そのためには一度、部長の『魂の込め方』、つまり提案書作成の手順を、私たちに教えていただかないといけません。それをAIに覚えさせるための、いわば『魂の伝承』です」

人は「楽になる」よりも「自分の仕事がもっと価値あるものになる」と言われた方が、心を動かされます。特に、自分の仕事に誇りを持っている人ほど、その傾向は強いのです。

佐藤さんは、このやり取りを食い入るように見ていました。後で彼女は「今まで『どうして分かってくれないんだろう』としか思えませんでした。でも、部長は部長の正義で戦っていたんですね…」と呟いていました。相手の「守りたいもの」を理解しようとすること。それが、コミュニケーションの本当のスタート地点なのです。

「テンプレート化」が生んだ、若きエースの反乱

鈴木部長の協力をなんとか取り付け、プロジェクトは次のステップ「テンプレート化」に進みました。スモールスタートで試した結果、若手エースの高橋くん(25歳)が作ったプロンプトが、驚くほど精度の高い提案書の構成案を出力することが分かりました。

「これをテンプレート化して、みんなで使おう!」

佐藤さんが意気揚々と提案した矢先、思わぬ反発が起きました。他ならぬ、高橋くん本人からです。

「待ってください。僕が試行錯誤して見つけたこのプロンプトを、ただのテンプレートにするのは反対です。これじゃ、僕の価値がなくなってしまうじゃないですか」

彼の気持ちは痛いほど分かりました。自分のスキルやノウハウが「標準化」の名の下に吸い上げられ、陳腐化してしまうことへの恐怖。これは、特に優秀な人ほど陥りやすい罠です。

ここでも、言葉の「翻訳」が鍵になりました。

「高橋くん、君の言う通りだ。君の作ったプロンプトは、もはや単なる指示文じゃない。会社の資産だよ」

「資産、ですか?」

「そう。だから、誰でも使えるようにテンプレート化する。でも、それは君の価値をなくすためじゃない。むしろ逆だ」

「どういうことですか?」

「このテンプレートは、いわば『高橋メソッド バージョン1.0』だ。君には、このメソッドをさらに進化させる『バージョン2.0』『3.0』を開発する役割を担ってほしい。そして、君が開発した新しいメソッドを全社に展開する。君は単なるプレイヤーから、チーム全体の生産性を引き上げる『ゲームチェンジャー』になるんだ。そのためのインセンティブも、会社としてちゃんと考える」

私は、彼の役割を「個人のスキル」から「組織への貢献」へと再定義しました。テンプレート化は、彼のノウハウを奪う行為ではなく、彼の功績を組織に刻み込み、彼自身を次のステージへ引き上げるためのステップなのだと伝えたのです。

佐藤さんは、この一件を通じて「人を動かすには、その人のプライドを尊重し、新しい役割と成長の道筋を示してあげることが大切なんだ」と学びました。ルールや仕組みを作るだけでは不十分。その先にある「個人の未来」を一緒に描いてあげることが、マネジメントには不可欠なのです。

ROIの可視化が招いた、部署間の冷たい戦争

プロジェクトは軌道に乗り始め、いよいよ「効果の可視化(KPI/ROI)」の段階に入りました。佐藤さんのチームは、提案書作成時間を月間で約40時間も削減することに成功。時給換算で10万円以上のコスト削減効果です。

この素晴らしい結果を経営会議で報告した時、渡辺社長(65歳)は「おぉ、すごいなや!やればでぎんのが!」と上機嫌でした。しかし、その報告書が全社に共有された直後から、社内の空気が少しずつ変わっていきました。

経理部の課長から、佐藤さんのもとに内線電話がかかってきました。

「佐藤さん、ちょっといいかな。君の部署、ずいぶん時間が余ってるみたいじゃないか。悪いけど、来月から経費精算の締め、もう少し早くしてもらえないかな?」

営業部の同僚からは、こんな嫌味を言われました。

「いいよな、製造部はAIで楽になって。こっちは毎日走り回ってるっていうのにさ」

成果の可視化は、時に「嫉妬」と「不公平感」を生み出します。削減された「40時間」という数字が、「あの部署だけ楽をしている」というネガティブな記号に変換されてしまったのです。佐藤さんは「良かれと思って頑張ったのに、どうして…」と、すっかり落ち込んでしまいました。

私はすぐに社長と各部署の責任者を集め、緊急会議を開きました。

「皆さん、今回の製造部の成果は『楽をするため』のものではありません。これは、新しい価値を生み出すための『未来への投資時間』を生み出した、ということです」

「未来への投資時間…?」

「はい。この40時間を使って、鈴木部長は新しい加工技術のテストを始めるそうです。佐藤さんたちは、お客様へのフォローアップをさらに手厚くする計画を立てています。これは、会社の未来の売上を作るための活動です。これを『楽をしている』と捉えるのは間違いです。むしろ、『うちの部署も、どうやったら未来への投資時間を生み出せるか』を考えるべきではないでしょうか?」

そして、私は社長にこう進言しました。

「社長、この『未来への投資時間』をどう使うか、各部署に企画を出させて、コンテストをしませんか?優れた企画には、社長賞を出しましょう。そうすれば、AI導入は『仕事を楽にするツール』から『新しい価値を創造する武器』に変わります」

渡辺社長は「そりゃ面白そうだなや!よし、やてみっか!」と乗り気になってくれました。

この一連の出来事から、私たちは重要な教訓を得ました。それは、「削減したコスト(時間)の使い道まで設計して、初めて改革は完了する」ということです。ROIを可視化するだけでは片手落ち。その効果を、組織全体のポジティブなエネルギーに変えるための「物語」を描くこと。それこそが、プロジェクト推進者の腕の見せ所なのです。

AI導入の本当のゴール

数ヶ月後、あの会社は大きく変わりました。

当初、AIに懐疑的だった鈴木部長は、今では若手に混じってプロンプトの勉強会に参加しています。「この前な、AIさ聞いてみだら、こんげん削り方があっど言わっちゃ。まだまだ勉強だのぉ」と、嬉しそうに話す彼の顔には、かつての頑なさは微塵もありませんでした。

自分のノウハウが奪われると恐れていた高橋くんは、全社のAI活用を推進するキーパーソンとして活躍しています。彼は後輩に教える中で、自分の知識が整理され、さらに高い視点を得ることができたと言います。

そして、板挟みになって悩んでいた佐藤さんは、自信に満ちた表情でプロジェクトをリードする、頼もしいリーダーへと成長しました。彼女は今、次の改革テーマを探して、目を輝かせています。

結局のところ、AI導入プロジェクトの本当の成功とは何でしょうか。それは、ROIの数字が改善することだけではありません。

古いやり方に固執していたベテランが、新しい学びの楽しさに目覚めること。

自分のスキルに閉じこもっていた若者が、組織に貢献する喜びに気づくこと。

自信がなかった担当者が、困難を乗り越え、人を動かすリーダーへと成長すること。

テクノロジーは、そのための触媒にすぎません。AI導入とは、AIという「鏡」を使って、自分たちの仕事のやり方、組織のあり方、そして一人ひとりの働き方を見つめ直し、より良い未来へと変えていく壮大な人間ドラマなのです。

綺麗なロードマップをなぞるだけでは、決してこのゴールにはたどり着けません。現場の抵抗に悩み、人間関係の軋轢に心を痛め、それでも諦めずに人と向き合い続けた、あの泥臭い日々の先にこそ、本当の果実があるのだと、私は信じています。