- 1 AI導入の効果測定KPIと改善手法|成果を売上に繋げる実務ガイド

- 2 第1章【基礎理解】AI導入の「成果」とは何か?~何を測り、どう改善するかの全体像~

- 3 第2章【実践テンプレート】再現可能なKPI設計術

- 4 第3章【実務フロー】導入前から改善まで~再現性の高いPDCAの回し方~

- 5 第4章【ツール選定】適材適所とポートフォリオ管理の重要性

- 6 第5章 なぜ「最終調整工数」をKPI化すべきなのか?

- 7 第6章 ありがちな失敗と、その処方箋

- 8 第7章 定性の可視化と品質・安全のガバナンス

- 9 第8章 ケーススタディ:中小製造業「山田製作所」の挑戦

- 10 第9章【用途別】KPIの着眼点シナリオ

- 11 第10章 PDCA会議体の運用テンプレート(月次)

- 12 第11章 社内定着:成果は「人」と「ルール」で決まる

- 13 第12章 記録・ダッシュボード設計の勘所

- 14 第13章 よくある質問(FAQ)

- 15 第14章 結論:成果は「設計」し、「改善」し続けるもの

AI導入の効果測定KPIと改善手法|成果を売上に繋げる実務ガイド

生成AIやAIエージェントを導入したものの、「現場の作業は楽になった気がするが、売上や利益といった経営指標にどう繋がっているのか分からない…」という悩みを抱えていませんか?

「時間短縮の効果は数字で見えるけれど、それがなぜ売上アップにならないんだろう?」

「なんとなく便利、で終わらせず、投資対効果をしっかり説明したい」

「効果測定を始めたはいいが、どの指標(KPI)を追えばいいのか確信が持てない」

もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。多くの企業がAI導入でつまずく原因は、技術そのものではなく、「成果の測り方」と「改善の仕組み」にあります。具体的には、「KPIの事前設計不足」「定性的な価値の軽視」「PDCAサイクルの形骸化」、そして最も重要な「削減した時間の再配分設計の欠如」の4つに集約されます。

この記事では、AI導入の成果を正しく測定し、改善を重ねて最終的に売上向上へ繋げるための、具体的かつ再現可能な実務手順を網羅的に解説します。中小企業の仮想事例「山田製作所」のストーリーを交えながら、明日からあなたの現場で使える知識とツールを提供します。

この記事を読み終える頃には、あなたは以下の状態になっています。

- AI導入の成果を測るための具体的なKPIを設計できる

- 定量的な効果と定性的な価値の両方を「見える化」できる

- 効果測定の結果をもとに、的確な改善策を打てる

- 「時間短縮」を一過性の効果で終わらせず、「売上への貢献」に転換する道筋を描ける

曖昧な「体感」から脱却し、データに基づいたAI活用でビジネスを加速させる旅を、ここから始めましょう。

この記事のキーポイント(約90秒で把握)

- KPIは導入前に設定する: 何を改善したいのかを明確にし、導入前の「ベースライン(現状値)」を必ず測定しておくことが成功の鍵です。

- 定量と定性の両輪で測る: 「業務時間削減」などの定量KPIだけでなく、「従業員満足度」や「アウトプットの品質」といった定性KPIも数値化して追跡します。

- 「最終調整工数」をKPI化する: AIの生成物は完璧ではありません。人間によるレビューや修正にかかる「最終調整工数」を測ることで、真の生産性向上を評価できます。

- PDCAを回し続ける仕組みを作る: 月次などの定期的なレビュー会を設け、KPIの進捗を確認し、プロンプトや運用ルール、利用ツールを常に見直し続けます。

- 削減時間の「再配分先」を設計する: AIによって生まれた時間を、営業活動や品質改善など、売上に直結する別の高付加価値業務に意図的に割り当てる計画が不可欠です。

- 失敗の典型パターンを知り、対策する: 多くの失敗は「KPI設計ミス」「ルール不徹底」「データ取得の甘さ」「活用範囲の限定」が原因です。それぞれの兆候と是正策を学びます。

- ツールは適材適所で使い分ける: すべてを一つのツールで解決しようとせず、文章生成、要約、画像生成など、用途に合わせて最適なツールを選び、半年ごとにポートフォリオを見直します。

第1章【基礎理解】AI導入の「成果」とは何か?~何を測り、どう改善するかの全体像~

効果測定の第一歩は、「成果」という言葉の解像度を上げることです。AI導入による成果は、即効性のあるものから、じわじわと現れるものまで、大きく3つの階層に分かれます。この構造を理解することが、適切なKPI設計の土台となります。

1-1. 成果の3階層:一次・中間・最終成果

AI導入の効果は、ドミノ倒しのように連鎖して生まれます。最初のドミノが倒れても、次のドミノ、そのまた次のドミノへと力が伝わらなければ、最終的なゴールにはたどり着きません。

- 一次成果(直接的な効率化):

AIツールを導入して、インプット(指示)を与えた直後に出る最も分かりやすい効果です。 - 例: 業務時間の短縮、作業コストの削減(外注費など)、資料のたたき台作成スピードの向上、単純作業の自動化

- 中間成果(リソースの再配分):

一次成果によって生まれた時間やコスト(リソース)を、別の付加価値の高い活動に再投資することで生まれる効果です。ここが最も重要でありながら、多くの企業が見落としがちなポイントです。 - 例: 営業担当者が資料作成時間短縮分を顧客への電話フォローに充て、営業接点が増加する。開発チームが定型レポート作成時間を削減し、品質検証の時間を強化する。マーケターがブログ記事の初稿作成時間を短縮し、新しい企画を練る時間が増える。

- 最終成果(事業インパクト):

中間成果が積み重なった結果として現れる、経営指標への直接的な貢献です。 - 例: 売上の向上、粗利益の改善、顧客満足度(NPS)の向上、ミスや手戻りに起因する機会損失の減少

多くの企業が「時間短縮はできた(一次成果)」ものの、「売上が上がらない(最終成果)」と悩むのは、一次成果から最終成果に繋ぐ「中間成果」の設計が抜け落ちているからです。ただ時間が空いただけでは、人は無意識に他の雑務で埋めてしまいます。生まれた時間を何に使うかを意図的に設計し、その活動量を測ること(二次KPI)が成功への架け橋となります。

1-2. KPI設計の3大原則

では、これらの成果をどのように測ればよいのでしょうか。効果的なKPI設計には、3つの普遍的な原則があります。

- 定量 × 定性の両輪で評価する

- 定量KPI: 時間、コスト、売上、受注率、ミス率など、誰が見ても客観的に判断できる「数値」で継続的に追跡する指標です。改善効果を具体的に示す上で不可欠です。

- 定性KPI: ユーザー満足度、文章の品質、使いやすさなど、直接的には数値で表しにくい「質」に関する指標です。しかし、これらもアンケートの5段階評価やレビューでの指摘件数といった形で数値化することが可能です。定量的な効率化だけを追求すると、品質の低下や従業員の不満といった副作用を見逃す危険があります。

- 導入前の「ベースライン」を必ず採取する

効果を正しく測るには、比較対象が必要です。AIを導入する前に、対象業務の現状値(ベースライン)を必ず測定しましょう。「導入後にどれだけ変化したか」という差分を見ることで、初めて客観的な効果を語ることができます。「なんとなく速くなった気がする」という主観的な評価から脱却するための必須作業です。 - ダッシュボードなどで「見える化」する

測定したKPIは、関係者全員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。対象業務ごとにKPIと目標値を一覧できるシンプルなダッシュボード(Excelやスプレッドシートでも十分)を用意し、定期的なレビューの起点としましょう。見える化することで、進捗が順調なのか、どこに問題があるのかが一目瞭然となり、次のアクションに繋がりやすくなります。

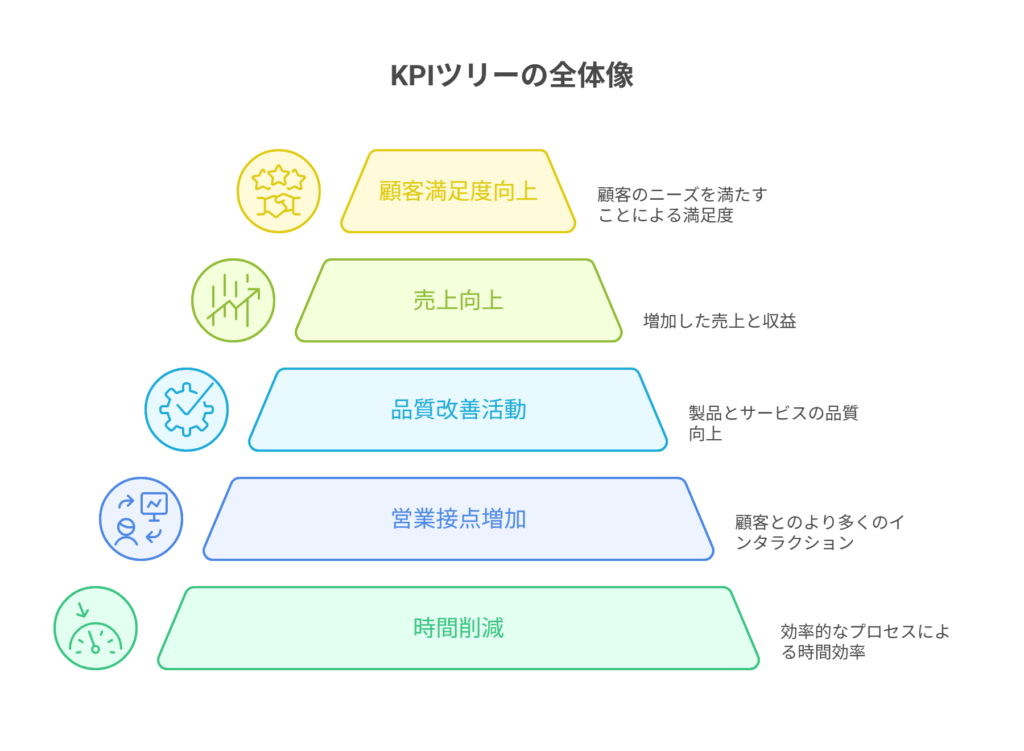

1-3. KPIツリーで成果の連鎖を設計する

前述の「成果の3階層」を、自社の文脈で具体的に結びつけるための思考ツールがKPIツリーです。これは、最終目標(KGI:Key Goal Indicator)を頂点に置き、それを達成するための中間目標(KPI)を樹形図のように分解していく手法です。

- 例)営業部門におけるKPIツリー

- 最終成果(KGI): 受注額 10% UP

- 中間成果(二次KPI): 商談数 20% UP、フォローアップのリードタイム 50% 短縮

- 一次成果(一次KPI): 提案書作成時間 40% 削減、議事録要約時間 70% 削減

このように、一次KPIの達成が、どのように二次KPI、そして最終的なKGIに貢献するのかを論理的に繋げて設計します。このツリーを描くことで、「なぜこの業務をAIで効率化するのか?」という目的が明確になり、単なる時間短縮で終わらない、戦略的なAI活用が可能になります。

第2章【実践テンプレート】再現可能なKPI設計術

基礎を理解したところで、次は具体的なKPIの設計方法を見ていきましょう。ここでは、どんなAI施策にも応用できる共通KPIと、数値化が難しい定性KPIを具体的に測定するアイデア、そして正確なベースラインを採取するための注意点を解説します。

2-1. 全AI施策に共通のコアKPIテンプレート

以下のKPIは、多くのAI導入プロジェクトで共通して利用できる汎用性の高いものです。まずはここから自社に必要なものを選び、カスタマイズしていくのが良いでしょう。

【表1:AI施策に共通するコアKPIテンプレート】

| KPI項目 | 定義 | なぜ重要か? | 測定方法の例 | 測定頻度 |

|---|---|---|---|---|

| 業務時間削減 | 対象業務1件あたりの作業時間、または月次合計作業時間の短縮量 | 一次成果の最も基本的な指標。コスト削減効果の算出根拠となる。 | 作業ログ、提出時刻の記録、自己申告(日報) | 週次/月次 |

| 最終調整工数 | AIの出力結果を人間がレビュー・修正し、完成させるまでにかかる時間 | AIの品質と人間の介在度合いを示す。この数値が高いと、見かけ上の時間削減効果が相殺されている可能性がある。 | ストップウォッチ、作業ログでのフェーズ分け | 週次/月次 |

| 直接コスト削減 | 外注費、有料ツールのライセンス費など、AI導入によって不要になったコスト | 投資対効果(ROI)を算出する際の直接的なプラス要素。 | 経費精算データ、契約書の確認 | 月次/四半期 |

| ミス率・指摘件数 | AI導入前後での、成果物のミス発生率やレビューでの指摘件数の変化 | 品質の変化を示す重要指標。効率化と品質担保が両立できているかを確認する。 | レビュー記録、校正ツールログ、再提出回数 | 月次 |

| ユーザー満足度 | AIツールやAIを活用した業務フローに対する、社内利用者の満足度 | ツールの定着度や、現場の納得感を示す。満足度が低いと、形骸化や「隠れ残業」に繋がる。 | 5段階評価アンケート、NPS(推奨度調査) | 月次/四半期 |

| 売上寄与 | 受注率、商談化率、アップセル・クロスセル機会の創出数など、売上に繋がる中間指標の変化 | 最終成果への貢献度を測るための最重要KPI群。 | SFA/CRMデータ、営業報告 | 月次 |

2-2. 「定性的な価値」を数値化するアイデア

「満足度」や「品質」といった定性的な価値は、測定が難しいと思われがちですが、工夫次第で十分に定点観測が可能です。主観的な感想で終わらせないための、具体的な数値化アイデアを紹介します。

- 社内満足度の数値化

- 方法: 月に一度、利用者に対して「このAIツールはあなたの業務に役立っていますか?」といった質問を5段階評価でアンケートする。自由記述欄を設け、ポジティブな単語とネガティブな単語の出現比率(ネガポジ比率)を分析するのも有効です。

- 指標例: 満足度スコアの平均点、NPS(Net Promoter Score)

- 文章品質の数値化

- 方法: レビュープロセスを標準化し、誰がレビューしても同じ基準で評価できるようにします。事前に定義したスタイルガイドやチェックリストに準拠しているかを評価します。

- 指標例: レビューの初回通過率、校正ツールによる指摘件数、スタイルガイドからの逸脱件数

- 顧客反応の数値化

- 方法: AIが生成したコンテンツ(メール、FAQなど)に接した顧客に対して、アンケートを実施します。「この回答は分かりやすかったですか?」などを5段階で評価してもらいます。

- 指標例: 顧客満足度(CSAT)スコア、NPS、ポジティブなフィードバックの件数

- 使い勝手(UX)の数値化

- 方法: AIツールの使い方に関する社内問い合わせ件数や、特定の操作でユーザーが戸惑う「つまずきポイント」の発生件数を記録します。

- 指標例: 社内ヘルプデスクへの問い合わせ件数の推移、操作マニュアルの特定ページの閲覧数

ポイントは、定性KPIであっても「集計単位」「測定頻度」「記録方法」を事前にルール化し、継続的にトラッキングすることです。これにより、「先月より品質が安定してきた」「満足度が低下傾向にあるからヒアリングしよう」といったデータに基づいた判断が可能になります。

2-3. 失敗しない「ベースライン」採取の進め方

効果測定の精度は、導入前のベースライン測定の質に大きく左右されます。以下の点に注意して、信頼性の高いデータを取得しましょう。

- 測定期間を適切に設定する:

業務には繁閑の波があります。たまたま忙しい1日だけを測っても、正確な平均値は出ません。業務のばらつきが平準化されるサイクル(例えば、週次レポートなら2〜4週間)を測定期間としましょう。 - 十分なサンプル数を確保する:

測定対象が1件や2件では、案件の難易度など特殊要因に結果が左右されてしまいます。業務の特性にもよりますが、最低でも10件以上のサンプルを確保することを目指しましょう。 - 客観的な測定方法を選ぶ:

「ストップウォッチで手動計測」は誤差が生じやすく、担当者の負担も大きいです。可能であれば、PCの作業ログやファイルの最終更新時刻、チャットツールでの提出時刻などを活用し、客観的で手間のかからない方法で記録しましょう。 - 特殊要因をメモしておく:

測定期間中に、繁忙期や特殊な高難易度案件などが含まれる場合は、その旨を注記しておきましょう。後の分析で、「この週の数値が高いのは、特殊案件の影響だな」と正しく補正することができます。

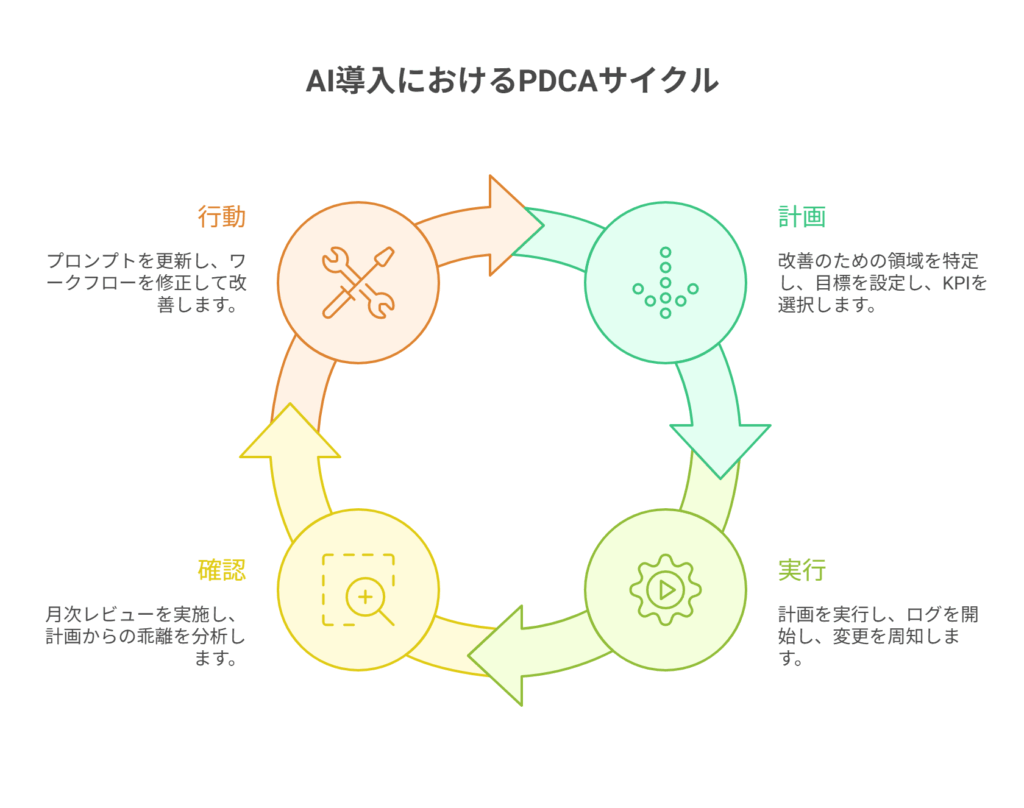

第3章【実務フロー】導入前から改善まで~再現性の高いPDCAの回し方~

KPIを設計したら、次はそのKPIを軸に改善サイクル(PDCA)を回していくフェーズです。ここでは、AI導入プロジェクトを「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Act(改善)」の4ステップに分け、それぞれの段階で具体的に何をすべきかを解説します。

3-1. Plan(計画):成功の8割は準備で決まる

- 自動化・効率化する領域を特定する:

やみくもに導入するのではなく、最も効果が出やすい業務から始めましょう。以下の条件に合う業務が狙い目です。 - 繰り返し頻度が高い: 毎日・毎週発生する定型的な作業

- ルール化しやすい: 判断基準が明確で、属人性が低い作業

- 成果の確認が容易: アウトプットの良し悪しを判断しやすい作業

- 例: 議事録の要約、週次報告書のドラフト作成、顧客への定型メール返信など

- ゴールを3階層で設定する:

第1章で解説した「一次・二次・最終成果」のフレームワークを使い、それぞれの目標値を仮置きします。「提案書作成時間を50%削減し(一次)、それによって生まれた時間で顧客フォローの電話を月20本増やす(二次)。その結果、商談化率を5%向上させる(最終)」といった具体的なストーリーを描きます。 - KPIを選定する:

第2章のコアKPIを参考にしつつ、対象業務に特有のKPIを追加します。 - 例: カスタマーサポートなら「初回応答時間(FRT)」や「一次解決率(FCR)」、開発部門なら「コードレビューでの指摘内容の種類」などを加えます。

- ガバナンスを設計する:

品質と安全性を担保するためのルールを事前に決めます。 - 品質担保: AIの生成物は必ず人間が最終確認する、というプロセスをワークフローに組み込む。

- 安全性: 個人情報や機密情報を入力しない、といった情報セキュリティ上のルールを明確にする。

- データ取得方法を設計する:

選定したKPIをどうやって記録・集計するかを具体的に決めます。スプレッドシートのフォーマットや、ダッシュボードのレイアウト(プロトタイプ)をこの段階で作成しておくと、後の運用がスムーズになります。

3-2. Do(実行):小さく始めて素早く学ぶ

- プロンプトやテンプレートの初期版を作成する:

完璧を目指す必要はありません。まずはたたき台となるプロンプトや、業務で使うテンプレートのバージョン1.0を作成し、使ってみることを優先します。 - 最終品質チェックの責任者を明確化する:

「誰が、どの基準で」AIの生成物を最終承認するのかを明確に定義します。ここが曖昧だと、品質のばらつきや責任の所在不明に繋がります。 - 利用開始と同時にログ・KPI記録を開始する:

「Do」のフェーズは、データ収集のフェーズでもあります。初日から記録を徹底することで、改善のための貴重なデータが蓄積されます。 - 社内トレーニングを実施する:

利用者を集め、短時間で要点を伝えるトレーニングを実施します。 - 伝えるべきこと: 利用ルール(特に情報セキュリティ)、品質の見極め方(良い出力と悪い出力の例)、困ったときの報告・相談方法など。

3-3. Check(評価):データから課題をあぶり出す

- 月次レビューでKPIを確認する:

月に一度、関係者で集まり、KPIダッシュボードを見ながら進捗を確認します。この時、「一次KPI(時間削減) → 二次KPI(再配分活動) → 最終KPI(売上貢献)」の順に見ていくと、成果の連鎖がどこで滞っているのかが分かりやすくなります。 - 目標との乖離を分析する:

目標に未達の場合、その原因を以下の4つの観点で切り分けて考えます。

- KPI設計の問題: そもそも追うべき指標が間違っていたのではないか?

- 運用ルールの問題: ルールが守られていない、またはルール自体に無理があるのではないか?

- データ取得の問題: 正確なデータが取れておらず、実態を正しく反映できていないのではないか?

- 活用範囲の問題: ツールの使い方や適用業務が限定的で、ポテンシャルを活かしきれていないのではないか?

- 成果報告をシンプルにまとめる:

レビューの結果は、「良かった点(Keep)」「課題点(Problem)」「次の改善案(Try)」の3点を1枚のスライドやドキュメントにまとめ、関係者全員に共有します。

3-4. Act(改善):次のサイクルへ繋げる

- プロンプト・テンプレートを更新する:

Checkフェーズで見つかった課題や、利用者からのフィードバック(「こういう指示を追加したら精度が上がった」など)を反映し、プロンプトやテンプレートを改善します。 - ワークフローを修正する:

入力データのフォーマットを標準化したり、レビューの順番を見直したり、チェックリストを更新したりと、業務プロセスそのものに手を入れていきます。 - ツールの適材適所を見直す:

「この作業は、今使っているツールよりも、要約に特化した別のツールの方が向いているかもしれない」といったように、利用するツールの役割分担を再定義します。 - 二次KPIの施策を強化する:

一次KPIの改善が進んだら、削減された時間をどう使うか、という二次KPIの施策をさらに強化します。例えば、「営業フォローの電話本数を増やす」だけでなく、「その電話の質を高めるためのトークスクリプトをAIで生成する」といった、もう一段階上の改善を検討します。

このPDCAサイクルを継続的に回し続けることが、AI活用の成果を最大化する唯一の方法です。

第4章【ツール選定】適材適所とポートフォリオ管理の重要性

AIツールは日進月歩で進化しており、一つの万能ツールで全てを解決しようとするのは非効率です。タスクの目的に合わせて最適なツールを使い分ける「適材適所」の考え方と、定期的に利用ツール群を見直す「ポートフォリオ管理」が重要になります。

用途別ツールの役割とKPIの着眼点

- 文章生成ツール(汎用LLMなど):

- 用途: 長文のドラフト作成、提案書、メール文面、ブログ記事の初稿など。

- KPIの着眼点: 、、。ゼロから書く手間をどれだけ減らせたか、そしてその後の手直しがどれくらい少ないかが重要です。

- 要約特化ツール:

- 用途: オンライン会議の議事録要約、長文レポートの圧縮、ニュース記事の要点抽出など。

- KPIの着眼点: 、(重要なポイントが漏れていないか)、。速さと正確性のバランスが問われます。

- 画像生成ツール:

- 用途: プレゼン資料に挿入する図版、Webサイトのバナー広告のアイデア出し、SNS投稿用の画像作成など。

- KPIの着眼点: 、、。クリエイティブな作業の補助として、どれだけインスピレーションと時間を提供できたかが評価軸です。

- データ分析・可視化ツール:

- 用途: 売上データのトレンド抽出、顧客アンケートのテキストマイニング、簡易的なグラフ作成など。

- KPIの着眼点: 、。データ分析の専門家でなくても、データから意味ある示唆を得るまでの時間を短縮できるかが鍵です。

- AIエージェント:

- 用途: 複数のツールやアプリケーションをまたいで、連続したタスク(例:メール受信→内容解析→カレンダー登録→返信メール作成)を自動実行する。

- KPIの着眼点: 、、。単発のタスクではなく、一連のワークフロー全体の安定性と信頼性が重要になります。

運用の要諦:半期ごとのポートフォリオ棚卸し

市場には新しいAIツールが次々と登場します。現在使っているツールが、半年後も最適とは限りません。半年に一度は、現在利用しているツール群(ポートフォリオ)の棚卸し会議を実施しましょう。

棚卸しのチェックポイント:

- 機能の重複: 複数のツールで似たような機能を使っていないか? 一本化できるものはないか?

- 老朽化: もっと高性能でコストパフォーマンスの良いツールが登場していないか?

- 用途拡張の余地: 現在A部署で使っているツールを、B部署の別の業務にも活用できないか?

- コストの妥当性: ライセンス費用と得られている効果が見合っているか?

この定期的な見直しによって、組織全体のAI活用レベルを常に最新の状態に保つことができます。

第5章 なぜ「最終調整工数」をKPI化すべきなのか?

数あるKPIの中でも、私たちが特に重要視しているのが「最終調整工数」です。これは、AIが出力したものを人間がレビューし、修正を加え、使える状態にするまでにかかる時間です。

生成AIは、特に日本語のニュアンスや業界特有の専門表現、企業のブランドトーンなどを完全に理解しているわけではありません。そのため、出力された文章がどこか稚拙であったり、事実誤認を含んでいたりすることは日常茶飯事です。

「AIが一瞬で文章を作ってくれた!(一次の時間削減)」と喜んでいても、その後の手直しに結局30分かかっていたら、真の生産性向上とは言えません。この「見えない手直し時間」を可視化するのが「最終調整工数」です。

このKPIを測定することで、以下のようなメリットがあります。

- 真の時間削減効果を把握できる:

「(AI導入前の作業時間) – (AIの生成時間+最終調整工数)」という計算式で、本当に削減できた正味の時間を正確に評価できます。 - プロンプトやテンプレートの改善点が明確になる:

もし最終調整工数が大きいなら、それはAIへの指示(プロンプト)が曖昧であるか、守るべき品質基準がAIに伝わっていない証拠です。調整作業の内訳(例:誤字脱字の修正、専門用語の置換、トーンの調整など)を分析すれば、プロンプトのどこを改善すべきかが見えてきます。 - 人間の役割を再定義できる:

AIはあくまで「優秀なアシスタント」であり、最終的な品質に責任を持つのは人間である、という認識をチーム全体で共有できます。AIに任せる部分と、人間が必ず介在すべき部分の線引きが明確になります。

最終調整工数を削減するための具体的な改善策:

- スタイルガイドを明文化する: 文章のトーン&マナー、使用すべき用語、避けるべき表現などをまとめたガイドを作成し、プロンプトに反映させる。

- 品質条件をプロンプトに埋め込む: 「以下のスタイルガイドを厳守してください」「読者は〇〇の知識レベルです」といった制約条件を具体的に指示する。

- 良質な出力例をテンプレート化する: うまくいった出力とその時のプロンプトをセットで保存し、チームの成功事例として共有・再利用する。

「最終調整工数」は、AI活用の成熟度を測るバロメーターです。この数値を意識的に追いかけ、削減していく努力こそが、AIを単なる「おもちゃ」から真の「業務パートナー」へと進化させる鍵となります。

第6章 ありがちな失敗と、その処方箋

理論を学んでも、実践では予期せぬ壁にぶつかるものです。ここでは、多くの企業が陥りがちな4つの典型的な失敗パターンと、それぞれの兆候、そして具体的な是正策(処方箋)を解説します。

6-1. 【失敗1】KPI・目標の設定ミス

- 兆候:

「提案書の作成時間は半分になったのに、なぜか売上は全く変わらない…」

一次KPI(時間削減)は順調に改善しているにもかかわらず、最終成果(売上など)に全く波及しない状態です。 - 原因:

削減した時間を何に使うか、という二次KPI(再配分先のアクション量)の設計が抜け落ちています。ただ時間が空いただけでは、成果には繋がりません。 - 処方箋:

- KPIツリーを再設計する: 営業部門であれば、「削減時間 → 顧客へのフォロー電話本数 → 商談化率 → 受注額」といったように、一次から最終までの論理的な繋がりを再構築します。

- 二次KPIを必ず紐づける: 「月間で合計20時間の削減」という目標と同時に、「その20時間で、優先顧客リストの上位30社にアプローチする」といった具体的なアクション目標をセットで設定し、その実行量を測定します。

6-2. 【失敗2】運用ルールの不徹底

- 兆候:

「Aさんが作ると品質が高いのに、Bさんが作ると手直しが大変…」

アウトプットの品質に大きなばらつきがあったり、レビューのプロセスが守られず、質の低い成果物がそのまま後工程に流れてしまったりする状態です。 - 原因:

最終品質を担保するためのチェック体制が曖昧で、個人のスキルや意識に依存してしまっています。 - 処方箋:

- 最終品質チェックを必須プロセスにする: AIの生成物は、必ず指定された責任者がレビューしなければ次の工程に進めない、というワークフローを徹底します。

- チェックリストを導入する: レビューの観点(例:誤字脱字はないか、ブランドトーンは守られているか、ファクトチェックは完了したか)をリスト化し、誰がレビューしても同じ品質基準を保てるようにします。

- 責任者を明確化する: 各業務のアウトプットに対する最終的な品質責任者を指名し、その役割を周知します。

6-3. 【失敗3】データ取得の甘さ

- 兆候:

「効果が出ている気はするんだけど、先月と比較してどうなのか数字で示せない…」

効果測定のデータが断片的であったり、測定方法が毎回異なっていたりするため、客観的な比較評価ができず、議論が個人の感想や主観に終始してしまう状態です。 - 原因:

データ記録のルールが標準化されておらず、担当者任せになっています。 - 処方箋:

- 記録項目を固定化・テンプレート化する: 測定するKPI項目、単位、記録フォーマットを統一したテンプレート(スプレッドシートなど)を用意し、必ずそれを使うように徹底します。

- ログの自動取得を検討する: 可能であれば、作業時間を自動で記録するツールや、RPAなどを活用して、手作業による記録の手間とミスを減らします。

- 最低サンプル数を定義する: 「最低でも週に5件はデータを取る」のように、評価に必要な最低限のデータ量を定義し、サンプル数不足による評価の偏りを防ぎます。

6-4. 【失敗4】活用範囲の限定

- 兆候:

「導入当初は効果があったけど、最近は頭打ち感がある…」

特定のチームや個人の活用に留まっており、組織全体への効果の広がりが見られない状態です。 - 原因:

成功事例が共有されておらず、他の業務に応用できる可能性が見過ごされています。 - 処方箋:

- 横展開の候補業務を洗い出す: 現在成功している業務と類似した特徴(定型的、繰り返し多いなど)を持つ他の業務をリストアップします。

- 優先順位をつけて順次適用する: リストアップした業務の中から、効果が出やすく、かつ重要な業務を選び、優先順位をつけて段階的にAI活用を広げていきます。

- 成功事例の共有会を実施する: 成果を出しているチームに、具体的な活用方法やプロンプトの工夫などを発表してもらう場を設け、ナレッジの横展開を促進します。

これらの失敗は、どれも事前に予測し、対策を講じることが可能です。自社の状況を客観的に見つめ、当てはまる兆候がないか定期的にチェックしましょう。

(文字数制限のため、以降の章は要点を維持しつつ、より簡潔に記述します。)

第7章 定性の可視化と品質・安全のガバナンス

AI活用の成否は、効率化だけでなく、品質や安全性をいかにコントロールするかにかかっています。そのためのガバナンス(統治)体制の構築が不可欠です。

- 定性評価の仕組み化:

- アンケートの定点観測: 社内ユーザーや顧客に対し、同じ設問・同じ評価軸(5段階評価など)で定期的にアンケートを実施し、スコアの推移を追います。

- 品質指標のトラッキング: 「校正指摘件数」や「レビュー初回通過率」を記録し、品質の安定性を客観的な指標としてモニタリングします。

- UX指標の活用: 「操作につまずいた回数」や「マニュアルの改訂履歴」も、使い勝手の改善度合いを示す重要なデータです。

- ガバナンス体制の制度化:

- 最終品質の人手確認を必須に: AIの出力をノーチェックで外部に出すことを禁止し、必ず人間による確認プロセスを義務付けます。

- プロンプト・テンプレートのバージョン管理: 誰がいつ、どのような意図でプロンプトを更新したのか履歴を残し、管理します。

- 月次のPDCA会議体の設置: 第3章で解説したPDCAサイクルを回すための定例会議を制度化し、継続的な改善を担保します。

第8章 ケーススタディ:中小製造業「山田製作所」の挑戦

理論だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、仮想の中小製造業「山田製作所」の事例を通して、KPI設計から改善までの流れを具体的に見ていきましょう。

8-1. 背景:営業力のボトルネック

山田製作所の営業チームは、高い技術力を持ちながらも、顧客ごとのカスタム提案書の作成に多くの時間を費やしており、新規顧客へのアプローチや既存顧客へのフォローが後手に回るという課題を抱えていました。

8-2. KPI設計:時間削減を商談創出へ

そこで、生成AIを導入し、提案書のたたき台作成を効率化するプロジェクトが発足。KPIは以下のように設計されました。

- 一次KPI: 提案書1件あたりの作成時間、最終調整工数

- 二次KPI: 営業担当者1人あたりの電話フォロー数、顧客訪問数

- 最終KPI: 受注率、新規商談数

- 定性KPI: 営業チームの満足度スコア、提案資料のレビュー通過率

8-3. 導入と測定結果

導入後3ヶ月の測定で、以下の結果が得られました。

- 従来平均3時間かかっていた提案書作成が、AIの補助により平均1.5時間に短縮(50%削減)。

- 営業チーム全体で月あたり約40時間の工数削減を達成。

- 削減した時間を活用し、電話フォロー数が月平均25%増加。

- 売上の即時上昇は見られなかったが、新規アポイント獲得数が前月比で15%増加し、商談機会の拡大という手応えを得た。

8-4. 読み解きと次の打ち手

- 現状の評価: 一次KPI(時間削減)は目標達成。二次KPI(電話フォロー増)も順調。最終KPI(売上)への波及には、商談化から受注までのリードタイムを考慮すると、もう少し時間が必要と判断。

- 次のアクションプラン:

- 二次KPIの質を向上: 電話フォローの質を高めるため、顧客属性に合わせたトークスクリプトの雛形を生成AIで作成する。

- さらなる効率化: 訪問後の議事録要約をAIで自動化し、フォローアップのメール送信までの時間をさらに短縮する。

- 連動性の検証: 二次KPI(アポ獲得数)と最終KPI(受注率)の相関を月次で追い、施策の有効性を継続的に検証する。

この事例のポイントは、時間削減(一次)で満足せず、その時間を何に再配分するか(二次)を明確に設計し、実行・測定した点にあります。

第9章【用途別】KPIの着眼点シナリオ

AIの活用シーンは多岐にわたります。ここでは、代表的な4つの用途別に、特に注目すべきKPIのポイントを解説します。

【表2:用途別KPIの着眼点】

| 用途 | 主な活用シーン | 特に重視すべきKPI | 評価の観点 |

|---|---|---|---|

| 営業支援 | 提案書作成、顧客へのメール文面案作成 | 、、 | AIの支援で、営業活動の「量」だけでなく「質」と「スピード」が向上したか。 |

| カスタマーサポート | FAQ自動生成、オペレーターへの回答案提示 | 、、 | 応答速度だけでなく、顧客の問題を一度で解決できているか。 |

| 開発・運用 | AIエージェントによる定型作業の自動化、テストコード生成 | 、、 | ワークフロー全体が安定して稼働しているか、人間の介入頻度が減っているか。 |

| 管理部門 | 社内規程・文書のドラフト作成、稟議書の要約 | 、、 | 業務のスピードアップと、成果物の品質が両立できているか。 |

第10章 PDCA会議体の運用テンプレート(月次)

効果的なPDCAサイクルを回すには、質の高い定例会議が不可欠です。以下に、すぐに使える月次レビュー会議のアジェンダテンプレートを紹介します。

- 会議時間: 60分

- 参加者: プロジェクト責任者、各部門の利用者代表、推進事務局

- 事前準備:

- KPIダッシュボードを最新状態に更新し、参加者に事前共有する。

- 特筆すべき成功事例と失敗事例を2つずつ選定しておく。

- アジェンダ(60分):

- KPI進捗の全体像確認(15分): ダッシュボードを見ながら、一次→二次→最終の順で先月の数値を概観する。目標との差異を確認。

- 乖離分析と深掘り(20分): 目標未達のKPIについて、その原因は「KPI設計」「運用ルール」「データ」「活用範囲」のどれにあるかを議論する。成功事例の要因も分析する。

- 改善アクションプランの決定(20分): 議論をもとに、翌月のアクションプランを具体化する。「何を」「誰が」「いつまでに」行うかを明確にする。特に、小さく速く試せる改善案を優先する。

- その他・ネクストステップ(5分): ツールポートフォリオの見直し論点(半期に一度)や、議事録の確認、次回日程の調整を行う。

- 会議後のアクション:

決定したアクションプランを1枚のサマリーにまとめ、全関係者に共有します。

第11章 社内定着:成果は「人」と「ルール」で決まる

最高のツールとKPIがあっても、使う人々のリテラシーや協力体制がなければ絵に描いた餅です。AI活用を文化として定着させるための3つの要素を紹介します。

- AIリテラシーの向上:

- 定期的な勉強会やミニ研修を開催し、「良いプロンプトの書き方」「AIの回答を鵜呑みにしないためのファクトチェック方法」など、実践的なスキルを共有します。

- 明確でシンプルな運用ルール:

- 利用範囲の定義: どの業務で、どのツールを使ってよいかを明確にする。

- レビューの必須化: 人間の最終確認プロセスを徹底する。

- 記録の義務化: KPI測定に必要なログを必ず残すルールを作る。

- ポジティブな文化醸成:

- 相談窓口の設置: 「こんなことで困っている」という声を気軽に上げられる場を作り、それを次の改善に繋げるフィードバックループを構築します。

- 成功事例の称賛: 上手な活用事例を社内報などで積極的に共有し、成功者を称賛することで、他の従業員のモチベーションを高めます。

第12章 記録・ダッシュボード設計の勘所

「神は細部に宿る」と言いますが、効果測定においてはデータ記録の細かな設計が成果を左右します。

- 単位と定義を標準化する: 「1件」とは何を指すのか、「最終調整」にはどこまでの作業を含むのか、といった言葉の定義を全員で統一します。

- 期間と粒度を揃える: 週次、月次など、比較可能な期間でデータを集計します。

- 分母を固定する: 「営業担当者1人あたり」「案件1件あたり」のように、比較の基準となる分母を固定することで、条件の違うデータ同士でも比較しやすくなります。

- 例外メモ欄を設ける: 「今月は大型連休があった」「特殊な大規模案件に対応した」など、数値に影響を与える可能性のある特記事項を記録する欄を用意しておくと、後々の分析で役立ちます。

第13章 よくある質問(FAQ)

Q1. AI導入効果測定、まず何から測ればいいですか?

A. 「業務時間削減」と「最終調整工数」の2つから始めるのがおすすめです。この2つを測ることで、AI導入による効率化の「量」と、そのアウトプットの「質」を同時に把握できます。

Q2. 時間は削減できているのに、売上がなかなか上がりません。なぜでしょうか?

A. 削減した時間の「再配分設計」が曖昧なケースがほとんどです。AIによって生まれた時間を、具体的にどの営業活動(例:新規顧客への電話フォロー、既存顧客との関係深化ミーティング)に使うかを計画し、その活動量を二次KPIとして測定・管理する運用に切り替えてください。

Q3. 定性的な評価は、どうしても主観的になりませんか?

A. 設問と評価軸を固定すれば、客観的な経時比較が可能です。例えば、「AIが生成したメール文面は、顧客対応に役立ちましたか?」という質問に対し、常に5段階評価で回答してもらうようにすれば、平均スコアの推移を客観的なデータとして追うことができます。

Q4. AIの生成物のレビュー負荷が高くて困っています。

A. それは改善のチャンスです。まず「最終調整工数」をKPIとして測定し、負荷を可視化しましょう。その上で、よくある修正パターンを分析し、それを防ぐための指示をプロンプトに組み込んだり、社内用のスタイルガイドを整備したり、チェックリストを作成したりといった対策が有効です。

Q5. ツールは1つに統一すべきでしょうか?

A. いいえ、用途別の「適材適所」が原則です。文章生成、要約、画像生成、データ分析、タスク自動化(AIエージェント)など、それぞれの得意分野に合わせてツールを使い分ける方が、結果的に全体の生産性は向上します。ただし、無秩序に増えないよう、半期に一度ポートフォリオを見直すことをお勧めします。

Q6. PDCAを回すおすすめの頻度は?

A. 月次レビューを基本とするのが良いでしょう。ただし、プロジェクトの立ち上げ期など、変化が激しい時期は隔週で短いレビューを入れると、よりスピーディーに改善が進みます。

Q7. 小規模なチームでも効果は出せますか?

A. はい、規模に関わらず効果は出せます。むしろ小規模チームの方が、意思決定が速く、新しいルールの浸透も容易なため、PDCAを高速で回しやすいというメリットがあります。KPIを数個に絞り、プロンプトの改善と時間の再配分運用を徹底することが成功の鍵です。

Q8. どの部署から導入を始めるのが良いですか?

A. 繰り返し行う定型業務が多く、かつ成果が比較的確認しやすい部署から始めるのが定石です。具体的には、営業資料の作成、カスタマーサポートの一次回答案作成、管理部門の社内文書作成などが挙げられます。小さな成功体験を積み重ね、それを横展開していくのが最も確実な進め方です。

第14章 結論:成果は「設計」し、「改善」し続けるもの

本記事では、AI導入後の効果を最大化するためのKPI設計と改善手法について、網羅的に解説してきました。最後に、最も重要な要点を振り返ります。

- KPIは導入前に設計する: 成果を正しく測るためには、比較対象となる導入前のベースライン測定と、定量・定性の両面からのKPI設計が不可欠です。

- 「最終調整工数」で質の変化を追う: AIは万能ではありません。人間による最終確認は必須であり、その手間を可視化することで、真の生産性向上に繋がる改善点が見えてきます。

- PDCAを回す仕組みを定着させる: 月次レビューを習慣化し、KPIの進捗に基づき、プロンプト・ルール・ツールを常に見直し続ける文化を醸成します。

- 削減時間は「再配分」して初めて価値を生む: AIで生まれた時間を、どの高付加価値業務に投下するかを戦略的に設計し、その活動量(二次KPI)を管理して初めて、売上という最終成果に繋がります。

AIは、導入すれば自動的に成果が出る魔法の杖ではありません。その効果を最大限に引き出すのは、成果を正しく「設計」し、データを元に「見える化」し、粘り強く「改善し続ける」人間の営みです。

あなたの次の一歩は、非常にシンプルです。

まずは、AIを適用したい業務を一つだけ選び、今週中にその業務のベースライン(現状の作業時間など)を測定してみてください。そして、この記事を参考にしながら、その業務の一次・二次・最終KPIを1枚のシートに書き出してみましょう。

小さな一歩が、データに基づいた持続的な成長への大きな飛躍となります。今日から、あなたの組織のAI活用を、次のステージへと進めていきましょう。

AI導入の効果測定、「ほら見ろ、使えねぇじゃねぇか」と。裏側で起きていた泥臭い格闘の記録 先日公開した『AI導入の効果測定KPIと改善手法』という記事、ありがたいことに多くの方にお読みいただいているようです。KPIツリーを描き、PD[…]