AIによる顧客ニーズ分析とアップセル提案の自動化:サポートを利益化する実践ロードマップ

顧客サポート部門は、長らく「コストセンター」と見なされてきました。問い合わせ対応に追われ、効率化を求められるものの、その活動が直接的な売上にどう貢献しているのかを示しにくい。そんな悩みを抱えるサポート責任者や経営者の方は少なくないでしょう。

しかし、AI技術の飛躍的な進化は、その常識を根底から覆そうとしています。これまで蓄積してきた顧客との対話ログ、FAQの閲覧履歴、マニュアルの利用状況といった膨大なデータは、実は「顧客の次なるニーズ」を映し出す宝の山だったのです。

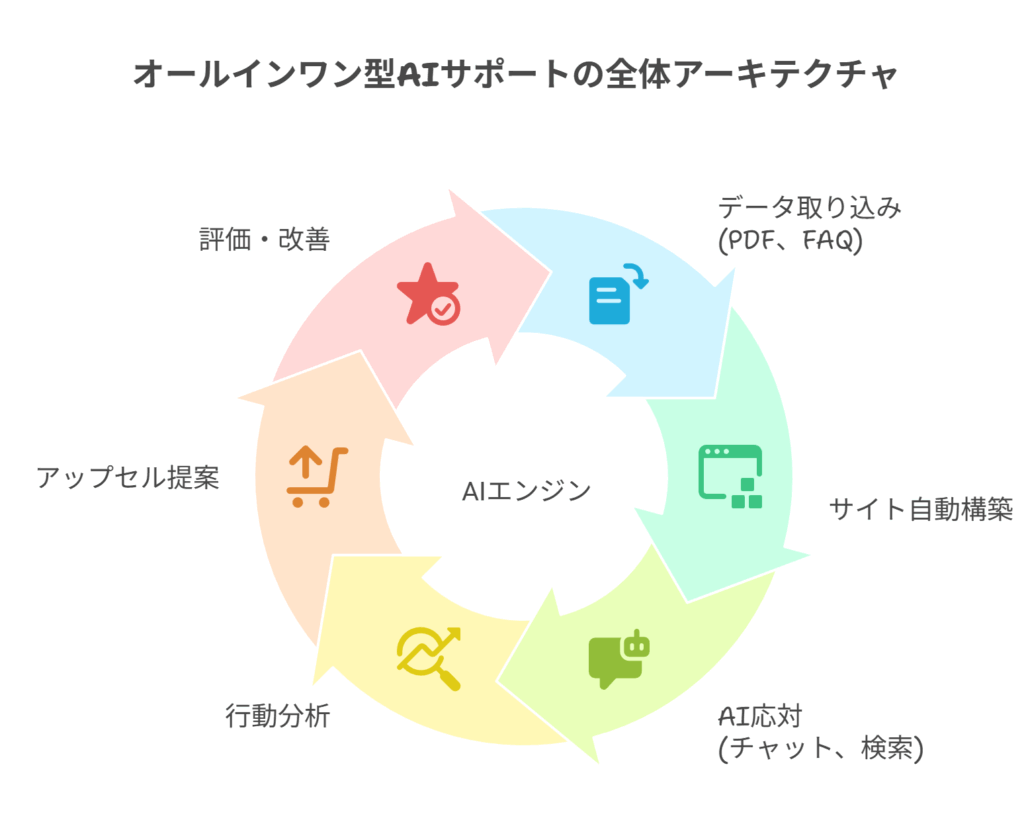

本記事では、AIを活用して顧客サポートを「コストセンター」から「プロフィットセンター」へと変革するための、具体的な実践ロードマップを網羅的に解説します。PDFマニュアルを読み込ませるだけで高精度なサポートサイトを自動構築し、問い合わせ対応を自動化しながら、顧客一人ひとりの状況に合わせた最適なアップセルやクロスセルを提案する。そんな未来のサポート像を、設計思想から具体的な導入ステップ、法規制への対応、そして失敗しないための勘所まで、明日から使える知見としてお届けします。

この記事の要点(60秒で全体像を把握)

- 目的の明確化が成功の鍵: 成果を測るため、「自己解決率」「一次解決率」「顧客満足度(CSAT)」「アップセル転換率(CVR)」「解約率」の5つの指標を軸に設計します。

- データの一元化が全ての始まり: PDFマニュアル、FAQ、アクセスログ、検索キーワード、問い合わせ履歴など、散在するデータを一元的に統合することがAI活用の基盤となります。

- 自動化は段階的に進める: 「サイト自動構築」→「AIチャット一次対応」→「行動解析」→「文脈に応じたレコメンド」→「継続的な機械学習」の順で導入することで、リスクを抑えつつ成果を最大化します。

- アップセルは“提案”であり“押し売り”ではない: 顧客の意図を正確に推定し、最適なタイミング・場所・頻度で提案することが重要です。A/Bテストによる継続的な改善が欠かせません。

- ガバナンスが成果を左右する: 個人情報保護法(APPI)への準拠、適切な同意管理、データの匿名化、AIの判断に対する人間のレビュー体制、説明可能性の確保が、信頼と成果の両立を実現します。

- 部門間の壁を壊しLTVを最大化する: サポート部門が得た顧客インサイト(問い合わせ理由、閲覧履歴など)を営業やマーケティング部門と共有し、全社で顧客生涯価値(LTV)の向上を目指します。

- 将来の拡張性を見据えた設計を: 多言語対応、業種別テンプレート、有人遠隔支援、外部ツール連携など、将来の事業展開を見越したプラットフォームを選定します。

【基礎理解】なぜ今、「サポート × AI × アップセル」が重要なのか

この取り組みがなぜ単なる技術トレンドではなく、事業成長に不可欠な戦略となりつつあるのか。その背景にある3つの大きな変化を理解することから始めましょう。

サポート部門の役割の再定義:コスト削減から価値創造へ

従来のサポート部門のミッションは、いかに「効率的」に「コスト」を抑えながら問題を解決するか、という点に主眼が置かれていました。FAQを整備し、オペレーターの対応時間を短縮し、チャネルを統合することが主な改善活動でした。

しかし、現代のビジネス環境、特にサブスクリプションモデルが主流となる中で、顧客との継続的な関係構築が事業の生命線となっています。顧客が製品やサービスを使いこなせているか、満足しているか、そして更なる価値を感じてもらえるか。この問いに最も近い場所にいるのが、日々顧客の声に耳を傾けるサポート部門です。

AIの活用は、このサポート部門を、顧客データを最も深く理解し、顧客体験(CX)の向上と売上成長(アップセル・クロスセル)を同時に実現する戦略的部門へと昇華させる力を持っています。問い合わせに至る前の「自己解決」を強力に後押ししつつ、顧客の関心事に沿った提案を行うことで、顧客満足度とLTVの両方を高めることが可能になるのです。

AIがもたらす「連続的な自動化」のインパクト

これまで点在していた業務が、AIによって一気通貫で自動化され始めています。

- サイト構築の自動化: 膨大なPDFマニュアルや既存のFAQをAIが読み込み、意味を理解し、自動的に分類・構造化。数週間かかっていたサポートサイトの立ち上げが、数日で可能になります。

- 一次対応の自動化: AIチャットボットが24時間365日、顧客からの基本的な質問に即時回答。ナレッジベースを自己学習し、回答精度を継続的に向上させます。

- 更新・運用の自動化: サイトの閲覧データや検索傾向から、「顧客が求めているのに不足している情報」をAIが特定し、ナレッジの改訂や新規作成を支援します。

- 提案の自動化: 顧客が閲覧しているマニュアルの内容や検索キーワードといった「文脈」をAIがリアルタイムに解析。「この機能で困っているなら、上位プランのこの機能が解決策になります」といった形で、画面内に自然な形で関連情報や上位プランを案内します。

- 管理業務の自動化: 問い合わせのチケット化、担当者の割り振り、関係者との連携、アクセス解析といった管理業務まで、一元的にプラットフォーム上で完結します。

この「連続的な自動化」により、サポート担当者は単純作業から解放され、より複雑で高度な問題解決や、顧客との関係構築といった本来注力すべき業務に集中できるようになります。

顧客体験(CX)と売上の直結

このアプローチの最も重要な点は、顧客体験を損なうどころか、むしろ向上させながら売上増を実現できることにあります。

- 自己解決による満足度向上: 顧客は問題を抱えたとき、誰かに問い合わせることなく、すぐさま自分で解決策を見つけたいと思っています。AIによる高精度な検索やナビゲーションは、この「待ち時間ゼロ」の体験を提供し、顧客満足度を直接的に高めます。

- 一貫性のある対応による信頼醸成: AIチャットボットから有人対応へ切り替わる際も、それまでの閲覧履歴や対話ログがスムーズに引き継がれるため、顧客は同じ説明を繰り返す必要がありません。この一貫した対応が、企業への信頼を育みます。

- 自然な提案による受容性の向上: 広告のように一方的に表示されるのではなく、「今まさに困っていること」を解決する文脈の中で、「これも役立ちますよ」と提示される提案は、顧客にとって「価値ある情報」として受け入れられやすくなります。これが、”押し売り感”のない自然なアップセルを成立させる鍵です。

【実践ガイド】設計から運用までを網羅する9ステップ

それでは、この仕組みを自社に導入するための具体的なステップを、設計から運用、改善のサイクルまで順を追って解説します。

ステップ1:KPI設計と成功の定義

何事も、まずゴール設定から始まります。「AIを導入してアップセルを自動化する」という漠然とした目標ではなく、何を、どれだけ改善するのかを具体的に定義しましょう。

- 設定すべき主要KPI(成果指標)

- 自己解決率: 問い合わせに至らず、サポートサイト上のコンテンツで顧客が問題を解決できた割合。

- 一次解決率(FCR): 最初の問い合わせで問題が完全に解決した割合。AIチャットボットの解決率もここに含みます。

- 顧客満足度(CSAT/NPS): サポート体験全体に対する満足度スコア。

- アップセル転換率(CVR): 提案が表示された回数に対し、クリックされ、最終的に申し込みに至った割合。

- 解約率(Churn Rate): 顧客がサービス利用を停止する割合。サポート品質の改善が解約率低下に繋がるかを測ります。

- 仮説の具体例

- 「特定のエラーコードに関するFAQを閲覧したユーザーは、より手厚い保守サポートが含まれる上位プランに関心が高いのではないか?」

- 「導入初期のユーザーは基本的な操作マニュアルの閲覧が集中するため、このタイミングで有償のオンボーディングトレーニングを提案すれば効果的ではないか?」

- 成功の定義

最も重要なのは、「顧客体験を悪化させることなく(CSAT/NPSを維持、または向上させながら)、アップセルCVRを改善する」ことです。同時に、サポート工数の削減(平均処理時間の短縮や自己解決率の向上)も達成できれば理想的です。

ステップ2:データ収集・統合

AIの能力は、学習するデータの質と量に大きく依存します。散在している顧客データを一箇所に集めることが、プロジェクトの成否を分けると言っても過言ではありません。

- 統合すべき必須データ

- コンテンツデータ: PDFマニュアル、Webマニュアル、既存のFAQ、仕様書など。最新版であること、版管理がされていることが重要です。

- 行動データ: どの顧客が、いつ、どのページを閲覧し、どのくらい滞在し、どんなキーワードで検索し、何をクリックしたか、といったログデータ。

- 応対データ: 問い合わせ管理システム(チケットシステム)内の問い合わせ内容、カテゴリ分類、対応結果、エスカレーションの履歴など。

- 契約データ: 顧客がどのプランを契約しているか、どの機能を利用しているか、契約更新日はいつか、といった基本情報。個人情報保護の観点から、分析に不要な個人識別子は除外し、集計・仮名加工した状態で利用するのが原則です。

- 同意管理とデータ最小化の原則

これらのデータを収集・利用する際は、個人情報保護法への準拠が絶対条件です。サイト訪問者に対してCookieやトラッキングの同意を取得するバナーを設置し、データの利用目的をプライバシーポリシーで明確に説明する必要があります。また、分析目的を達成するために必要最小限のデータのみを収集・保持し、保持期間と削除ポリシーを定めておくことが不可欠です。

ステップ3:サイト自動構築と情報設計

データが揃ったら、次はいよいよ顧客が利用するサポートサイトを構築します。AIの強みは、このプロセスを劇的に高速化できる点にあります。

- PDF/FAQの自動分類・構造化: AIがマニュアルのPDFファイルを読み込み、章や節、見出しといった構造を自動で抽出。手順書をステップバイステップの形式に変換したり、専門用語を正規化したりします。重複しているコンテンツや、古い情報が含まれる手順を検出し、アラートを出すことも可能です。

- 顧客視点の情報設計: AIによる自動化を基盤としつつ、最終的には人間が顧客の視点に立って情報を設計します。「導入時にやること」「運用中のトラブルシューティング」といったタスク別のナビゲーションを設けたり、同義語辞書やスペル補正機能で検索性を高めたりすることが、使いやすさに直結します。

- レビュー体制の確立: AIが生成したコンテンツは、必ず品質保証(QA)チームなど人間の目でレビューし、正確性を担保します。誰が、いつ、なぜ改訂したのか、変更履歴のログを残す運用も重要です。

ステップ4:AIチャット一次対応とナレッジ運用

サイトが完成したら、AIチャットボットを導入して一次対応の自動化を進めます。

- 対話シナリオの設計: いつチャットボットを起動させるか(例:特定のページで30秒以上滞在、サイト内検索で2回失敗など)、どのような口調で話すか(丁寧語の一貫性など)、そしてAIで解決できない場合にどうやってスムーズに有人対応へ引き継ぐか(フォールバック設計)を事前に定義します。

- 継続的なナレッジ管理: AIチャットボットの価値は、継続的に賢くなる点にあります。顧客から寄せられた新たな質問をAIが自動でグループ化(クラスター化)し、「これは新しいFAQの候補です」と提示。担当者は、AIが作成した回答のドラフトを監修し、承認するだけでナレッジベースを常に最新の状態に保てます。

ステップ5:行動データからのニーズ推定とセグメンテーション

ここからが、プロフィットセンター化の核心部分です。顧客の行動データから、彼らが「次に何を求めているか」を推定します。

- 顧客の関心シグナルの設計:

- 強シグナル(明確な関心): エラーコードでの検索、高度な機能に関するトラブルシューティングFAQの連続閲覧、料金プラン比較ページの長時間滞在など。

- 中シグナル(潜在的な関心): 特定の機能拡張に関するキーワードでの検索、上位プランでしか利用できない機能の説明ページの閲覧など。

- 文脈情報: 導入初期か、契約更新月か、どのプランを契約しているか、といった顧客の状況。

- 顧客セグメントの例:

これらのシグナルを組み合わせることで、顧客を以下のようなセグメントに分類できます。- 導入初期支援が必要な新規顧客

- 機能の活用に悩む中堅顧客

- システムの拡張や連携に関心が高い上級顧客

- アクティビティが低く、解約リスクのある顧客

ステップ6:アップセル/クロスセルのシナリオ設計

顧客のニーズが推定できたら、いよいよ提案のシナリオを設計します。最も重要なのは、「押し売り」にならないための配慮です。

- 表示タイミングと配置:

- 問題解決の直後: FAQを読んで問題が解決したであろうタイミングで、「次の一歩として、こんな機能でさらに効率化できます」と提案する。

- コンテンツ内での自然な案内: ある機能の導入ガイドを解説しているマニュアルの中に、「より高度な設定は、上位プランの〇〇機能で可能です」と軽量なバナー形式で案内する。

- サポート画面の専用エリア: 画面の右カラムや下部など、メインコンテンツの邪魔にならない場所に「あなたへのおすすめ」として関連プランや機能をカード形式で表示する。

- 頻度とクリエイティブの制御:

- 頻度キャップ: 1回の訪問(セッション)で提案を表示する最大回数を制限し、顧客がしつこいと感じないようにします。

- 価値中心の表現: 「購入してください」といった営業色の強い言葉は避け、「あなたの〇〇という課題は、この機能で解決できます」のように、顧客のメリットに焦点を当てた表現を使います。

- 導入ハードルの明示: 提案する機能やプランを導入するために必要な工数や前提条件も正直に伝え、信頼性を高めます。

- 営業部門との連携:

アップセルの関心度が非常に高いと判定された顧客(例:料金ページを複数回訪問し、上位プランの機能についてチャットで質問したなど)については、自動的に営業担当者に通知が飛ぶように設定。その際、顧客が直近で閲覧したサポートページの履歴や問い合わせ内容も共有することで、営業担当者は顧客の文脈を完全に理解した上で、的確なアプローチが可能になります。

ステップ7:問い合わせ管理と部門横断の連携

AIで解決できない問題は、スムーズに有人対応に引き継ぐ必要があります。このプロセスもプラットフォーム上で一元管理することで、さらなる効率化と情報共有が実現します。

- 高度なチケット管理: 問い合わせ内容に応じて、問題のタイプや優先度をAIが自動で判定し、適切な担当チームに割り振ります。顧客が問い合わせ前に閲覧していたマニュアルや試した操作の履歴がチケットに自動添付されるため、担当者は状況を即座に把握できます。

- シームレスなコラボレーション: 1つの問い合わせに対して、サポート、営業、開発など、社内外の複数の関係者が関わることも少なくありません。プラットフォーム上で専用のグループチャットを作成し、関係者を招待することで、メールや別ツールを使うことなく、迅速な情報共有と意思決定が可能になります。

ステップ8:評価、A/Bテスト、継続的改善

施策は実行して終わりではありません。データを元に効果を測定し、改善を繰り返すサイクルを回すことが不可欠です。

- KPIの定点観測: ステップ1で設定したKPIをダッシュボードで可視化し、日次・週次・月次で変化を追います。特に、アップセル提案のクリック率(CTR)や転換率(CVR)と、顧客満足度(CSAT)の相関を注視します。

- 科学的なA/Bテスト: 提案の「位置」「文言」「デザイン」「タイミング」「頻度」などを少しずつ変えたパターンを複数用意し、どのパターンが最も効果的かをテストします。重要な判断基準は、「たとえCVRがわずかに高くても、CSATを悪化させるパターンは採用しない」というルールです。

- コントロールグループの設定: 必ず「提案を一切表示しない」顧客グループを一定割合で維持し、施策の純粋な効果(増分効果)を正確に測定します。

ステップ9:法務・セキュリティ・ガバナンスの確立

テクノロジーの活用は、常にコンプライアンスと両輪で進める必要があります。特に顧客データを扱うこの領域では、細心の注意が求められます。

- 個人情報保護法(APPI)への準拠:

- 利用目的の特定と通知: 収集したデータをアップセル提案に利用することを、プライバシーポリシーなどで明確に通知し、必要に応じて同意を取得します。

- 仮名加工・匿名加工情報の適切な運用: 個人を特定できないようにデータを加工して利用する場合でも、再識別できないようにする技術的な措置や管理体制が求められます。

- 説明責任の担保: なぜその提案がその顧客に表示されたのか、その根拠(例:「〇〇というページの閲覧履歴に基づき、関連する△△を提案しました」)を説明できるようにしておくことが、顧客からの信頼を得る上で重要です。

- 人間による最終判断の介在: 特に重要な契約変更や高額なプランへのアップセルなど、最終的な意思決定プロセスには必ず人間のレビューを介在させるフローを組み込み、AIの判断ミスによるリスクを回避します。

【ケース別】ユースケースごとの設計ガイド

この仕組みは、様々な業種やビジネスモデルに応用できます。

- SaaS/サブスクリプションビジネス:

- 目的: 解約率の低減とアップセルの両立によるLTV最大化。

- 施策例: 契約更新時期が近づいた顧客に対し、その顧客の利用状況データを可視化し、「これだけ活用できています。上位プランのこの機能を使えば、さらにROIが向上します」といった価値の再提示を行う。エラーが頻発しているユーザーには、より手厚い保守・監視オプションを案内する。

- 製造業/フィールドサポート:

- 目的: 機器故障時のダウンタイム縮小と、保守契約や交換部品の販売促進。

- 施策例: 現場の技術者が製品の型番と症状を入力すると、AIがトラブルシューティング手順を提示。解決しない場合は、必要な交換部品の在庫状況や価格を即座に表示し、遠隔支援オプション(有償)を提案する。

- B2B高単価商材:

- 目的: 長期にわたる検討プロセスの中で、顧客の関心度に合わせた適切な情報提供と営業連携。

- 施策例: 顧客が技術資料や導入事例を閲覧している行動から関心テーマを把握。関連する比較表や評価ガイドをダウンロード資料として提示する。関心スコアが一定の閾値を超えたら、営業担当者にアラートを送り、それまでの閲覧履歴を添えて最適なアプローチを促す。

【導入検討】オールインワン vs. ベストオブブリード

この仕組みを実現するには、大きく分けて2つのアプローチがあります。

| 観点 | オールインワン型プラットフォーム | ベストオブブリード型(機能別ツール連携) |

|---|---|---|

| 利点 | 導入が迅速。データが一元管理され、運用負担が低い。UI/UXに一貫性がある。 | 各機能で最高のツールを選べる。既存のツール資産を活かせる。特殊な要件に対応しやすい。 |

| 留意点 | 特定の機能が要件を満たさない可能性。プラットフォームへの依存度が高まる。 | ツール間のデータ連携・開発コストが高い。運用が複雑化しがち。UI/UXがバラバラになる可能性。 |

| 判断基準 | 迅速な立ち上げを重視し、専任のITチームが小規模な場合に適している。 | 既存のCRM/MA等との高度な連携が必須で、自社に開発リソースがある場合に適している。 |

よくある誤解と失敗パターン(回避策付き)

導入を成功させるためには、先人たちの失敗から学ぶことが重要です。

- 誤解1:アップセル提案は顧客体験(CX)を悪化させる

- 実態と回避策: それは「押し売り」になった場合です。あくまで問題解決を最優先し、提案は「あなたの次の一歩を助ける情報」として控えめに提示します。頻度キャップを設定し、「この提案を非表示にする」選択肢を用意することが顧客の信頼に繋がります。

- 誤解2:AIを入れれば、サポート担当者は不要になる

- 実態と回避策: AIは定型的な一次対応やデータ分析は得意ですが、顧客の複雑な感情を汲み取ったり、前例のない問題に対応したりすることはできません。AIは優秀なアシスタントであり、人間はより高度で創造的な役割を担う、という役割分担が現実的です。

- 失敗1:PDFを投入しただけで満足してしまう

- 対策: AIは万能ではありません。投入する情報の品質が低ければ、アウトプットの品質も低くなります。用語の統一、手順の正規化、定期的な情報の棚卸しといった地道な作業を人間が行い、AIの学習効果を最大化させる必要があります。検索ログを分析し、顧客が求めているのに見つからないコンテンツを継続的に追加していくサイクルが重要です。

- 失敗2:提案の乱発で顧客を疲弊させる

- 対策: CVRだけを追い求めると、必ずこの罠に陥ります。最重要指標はCSAT/NPSであると組織全体で合意形成し、A/Bテストの結果、満足度が少しでも低下するような施策は即座に中止する規律を持つことが重要です。

- 失敗3:同意取得とデータガバナンスを軽視する

- 対策: 「後でやろう」は通用しません。プロジェクトの初期段階で法務部門を巻き込み、プライバシーポリシーの改訂、同意管理バナーの実装、データの仮名化・アクセス制御の要件を定義します。信頼を失うことの代償は、得られる利益よりもはるかに大きいと心得るべきです。

FAQ(よくある質問)

Q1:何から始めれば良いですか?最低限必要なデータは何ですか?

A1:まずは「PDFマニュアル/FAQ」「Webサイトの閲覧・検索ログ」「問い合わせ履歴(チケットデータ)」の3点から始めるのが現実的です。これらを一元的に管理できる基盤を整え、用語の統一や情報の最新化といったデータクレンジングから着手してください。

Q2:既存のFAQシステムやチャットボットを活かすことはできますか?

A2:はい、可能です。多くのオールインワン型プラットフォームは、既存システムからのデータインポートやAPI連携に対応しています。無理に全てを一度に置き換えるのではなく、既存資産を活かしながら、AIによる再構造化や分析機能を付加していくアプローチが効果的です。

Q3:アップセル提案が“押し売り”にならないか、どうしても不安です。

A3:その懸念は非常に重要です。対策として、①問題解決を最優先のゴールとする、②提案は文脈に沿ったものに限定する、③頻度キャップや「非表示」オプションで顧客に制御権を与える、④CSATが悪化するテストは即時撤回する、という4つの原則を徹底してください。

Q4:導入してから成果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか?

A4:一概には言えませんが、多くの場合、導入から90日前後で自己解決率の向上やAIチャットの解決率といった運用指標の改善が見え始めます。アップセルCVRの改善や解約率の低下といったビジネスインパクトが明確になるには、半年から1年程度の期間を見て評価するのが一般的です。

Q5:B2Bビジネスでも本当に有効なのでしょうか?

A5:はい、非常に有効です。B2Bは検討期間が長く、顧客が情報収集するタッチポイントも多岐にわたります。サポートサイトでの技術資料や設定手順の閲覧といった行動は、顧客の具体的な検討フェーズや関心事を把握する上で極めて有力なシグナルとなります。これをトリガーに、比較ガイドや検証支援といったコンテンツを提示したり、営業担当者にアラートを送ったりするシナリオは高い効果が期待できます。

Q6:AIモデルの精度はどのように評価・改善すれば良いですか?

A6:レコメンドモデルの評価は、単にクリック率や申込率だけでなく、その後の顧客満足度や解約率への影響まで含めて総合的に判断します。チャットボットの精度は、正答率・解決率・エスカレーション率といった指標で評価し、事前に用意したテスト用の質問セットで定期的に性能を検証するプロセスが重要です。

結論:CXを最優先に、小さく始めて賢く育てる

AIを活用した顧客ニーズ分析とアップセル提案の自動化は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。顧客サポートをコストセンターから、顧客満足と売上成長を両立する戦略的なプロフィットセンターへと進化させる、再現性の高いアプローチです。

その成功の鍵は、終始一貫して「顧客体験(CX)を最優先する」という哲学を持つことです。データを一元化し、文脈に沿った価値ある提案を、控えめな形で届け、その効果を科学的に検証し続ける。このサイクルこそが、信頼を損なうことなく利益を生み出す唯一の道です。

壮大な計画に見えるかもしれませんが、最初の一歩は小さく始められます。まずは既存のマニュアルやFAQをAIで構造化し、サポートサイトの検索性を高めるだけでも、顧客とサポート担当者の双方に大きな価値をもたらすはずです。

あなたの次のアクションプラン

- 1週間以内: 関係者(サポート、営業、IT、法務)を集め、本記事を参考にKPIと成功の定義について議論する。既存のPDF/FAQを棚卸しする。

- 1カ月以内: 複数のツールベンダーからデモを受け、自社の要件に合うプラットフォームを選定する。同意管理の方針を固め、プライバシーポリシーの改訂に着手する。

- 3カ月以内: 選定したプラットフォームでサポートサイトのAI構築とAIチャットの一次対応を開始する。シンプルなルールベースのレコメンドでA/Bテストをスタートし、ダッシュボードでの効果測定を定例化する。

このロードマップが、あなたの会社のサポート部門を、顧客から最も信頼され、事業成長を牽引するエンジンへと変革させる一助となることを心から願っています。

「AIでサポートを利益化」その裏側で起きていたこと ― 現場の抵抗と“押し売り”への恐怖を乗り越えた術 先日公開した記事、『AIによる顧客ニーズ分析とアップセル提案の自動化』では、顧客サポートをコストセンターからプロフィットセンター[…]