- 1 AIによる需要予測と在庫最適化:失敗しないための実践ガイド

- 2 はじめに:その在庫の悩み、「勘と経験」から「データとAI」で卒業しませんか?

- 3 第1章:需要予測AIと在庫最適化の基礎を理解する

- 4 第2章:実践ガイド!導入から運用定着までの全6ステップ

- 5 第3章:導入効果はどれくらい?業界別のリアルな具体例

- 6 第4章:自社に合うのはどっち?ノーコードAI vs 個別開発

- 7 第5章:なぜ彼らは失敗したのか?よくある5つの落とし穴と回避策

- 8 第6章:在庫管理の先へ。サプライチェーン全体を最適化する未来

- 9 第7章 運用設計の実例フレーム(汎用)

- 10 第8章:導入を後押しする実績のヒント

- 11 第9章:よくある質問(FAQ)

- 12 第10章:結論 – 今すぐ始めるための次のアクション

AIによる需要予測と在庫最適化:失敗しないための実践ガイド

はじめに:その在庫の悩み、「勘と経験」から「データとAI」で卒業しませんか?

「在庫が多すぎて、倉庫の保管コストや商品の廃棄ロスが経営を圧迫している…」

「欠品が怖くて多めに発注したら、今度は過剰在庫に。一体どうすればいいんだ…」

「発注業務はベテラン担当者の経験頼み。その人が辞めたら業務が回らなくなる…」

もし、あなたがこのような在庫管理のジレンマに日々頭を悩ませているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。これまで多くの企業で「担当者の勘と経験」という属人的なスキルに依存してきた在庫管理は、今、大きな転換点を迎えています。その主役が、AIによる需要予測です。

AIは、過去の販売データはもちろん、天候、経済の動き、SNSのトレンド、競合のキャンペーンといった、人間では到底処理しきれない膨大で多様なデータを統合的に分析します。そして、そこから未来の需要、つまり「次に何がどれだけ売れるか」を高い精度で予測します。

この高精度な予測があれば、「欠品による機会損失」と「過剰在庫によるコスト増」という二律背反の課題を同時に解決し、利益の最大化と顧客満足度の向上を両立させる在庫最適化が現実のものとなるのです。

この記事を読めば、こんな未来が手に入ります

本記事では、机上の空論で終わらない、現場で本当に使える実践的な知識を網羅しました。需要予測AIの基本から、データ準備、具体的な導入ステップ、失敗しないための注意点、そして業界別の応用例まで、体系的に解説します。

- 需要予測AIで在庫を最適化する「考え方」と「全体像」がわかる

- データ準備から運用定着までの具体的な「実務ステップ」と「チェックリスト」が手に入る

- 自社に合うのは?「ノーコードAI」と「内製・外部パートナー活用」の明確な「選定基準」がわかる

- コンビニから製造業まで、リアルな「業界別の導入効果」と「現場のポイント」がわかる

- 多くの企業が陥る「失敗の落とし穴」と、成果を出すための「回避策」がわかる

- 来店予測や生成AIなど、関連技術と連携させた「未来の活用イメージ」が描ける

この記事を読み終える頃には、あなたはAIを活用した在庫最適化の専門家として、自社の課題解決に向けた具体的な第一歩を踏み出せるようになっているはずです。

最初に結論を:この記事の最重要ポイント

お忙しい方のために、この記事の核心を60秒で把握できるサマリーをご用意しました。

- AIが高精度な未来予測を実現:過去の販売実績、天候、経済データ、競合情報などを統合的に分析し、高精度な需要予測を実現。これにより、過剰在庫と欠品を同時に抑制し、保管・廃棄コストの削減と売上の最大化という二兎を追うことが可能になります。

- 属人化からの解放と業務標準化:AIによる発注の自動化・半自動化は、業務を標準化し、ベテラン頼りの属人化した体制から脱却させます。これは深刻化する人手不足への有効な対策となり、担当者はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。

- 幅広い業界で実証済みの効果:コンビニ、スーパー、石油製品、アパレル、製造業、薬局など、すでに多くの業界で目覚ましい成果が報告されています。自社のビジネスモデルに近い成功事例から、導入効果を具体的にイメージできます。

- 導入のハードルは劇的に低下:かつては専門知識を持つデータサイエンティストが必要でしたが、「ノーコードAI」の登場により、専門人材がいない企業でも低コスト・短期間で導入を開始できるようになりました。

- 関連技術との連携で効果は倍増:需要予測AI単体でも強力ですが、AIカメラによるリアルタイムの来客状況の把握や、生成AIによる在庫管理業務の補助など、関連技術と組み合わせることで、その効果はさらに高まります。

- データドリブン経営への第一歩:高精度な需要予測は、単なる発注・在庫管理に留まりません。生産計画、人員配置、配送ルートの最適化、効果的な販促タイミングの決定、価格戦略、さらには新商品開発に至るまで、あらゆる企業活動の精度を高め、データドリブン経営を実現するための強固な基盤となります。

それでは、AIによる需要予測と在庫最適化の世界へ、一緒に踏み込んでいきましょう。

第1章:需要予測AIと在庫最適化の基礎を理解する

まずは、なぜ今、これほどまでにAIによる需要予測が注目されているのか、その背景と基本的な仕組みから紐解いていきましょう。

1-1. なぜ、いまAIによる需要予測が不可欠なのか?

理由は大きく3つあります。それは、「需要の複雑化」「データの爆発」「供給の制約」です。

- 多様化・短サイクル化する需要

現代の消費者のニーズは驚くほど多様化し、その移り変わりも非常に速くなっています。季節や天候はもちろん、SNSでの突然のトレンド発生、インフルエンサーの一言、競合の値下げキャンペーンなど、売上を左右する要因は無数に存在します。これらの複雑に絡み合った要因を、人間の経験と勘だけで正確に読み解き、発注に反映させることには、もはや限界が来ています。 - 蓄積されたデータの活用可能性

一方で、企業には日々膨大なデータが蓄積されています。POSシステムの販売実績、在庫管理システムの入出庫データ、ECサイトのアクセスログ。さらに、外部には気象データや経済指標、人流データなど、活用できるデータが溢れています。AIは、これらの膨大なデータの中から、人間では気づけないような売上との意外な相関関係を自動で見つけ出し、未来を予測するための強力な武器に変えてくれるのです。 - 深刻化する供給制約や人手不足

物流の2024年問題に代表されるように、サプライチェーンは常に様々な制約にさらされています。また、多くの業界で人手不足が深刻化し、発注業務に割けるリソースも限られています。このような状況下では、一度の発注ミスが経営に与えるダメージは計り知れません。AIを活用して発注業務を自動化・標準化することは、限られたリソースで安定した運用を実現するための必須要件になりつつあります。

1-2. AIは何を食べて未来を予測するのか?(代表的な入力データ)

AIに高精度な予測をさせるためには、良質な「エサ」、つまりデータが必要です。具体的には、以下のようなデータが使われます。

- 内部データ(自社で保有するデータ)

- 過去の販売実績:最も基本的なデータ。商品(SKU)ごと、店舗ごと、日次/週次/月次といった粒度で用意します。

- 在庫・入荷・リードタイムの履歴:いつ、どれだけ在庫があり、発注から納品まで何日かかったかの記録。欠品履歴も重要な情報です。

- 販促・イベント情報:過去のセール、キャンペーン、特売日などの情報。これがなければ、AIは「セールで売れた」ことを理解できず、予測が過大になります。

- 商品マスタ:商品のカテゴリ、価格、新商品か定番かといった情報。

- 店舗属性:店舗の立地(駅前、郊外など)、規模、客層といった情報。

- 外部データ(外部から取得するデータ)

- 天候データ:気温、湿度、降水量、台風情報など。アイスや傘、鍋の素など、天候に売上が大きく左右される商品には特に有効です。

- 経済データ:消費者物価指数、景気動向指数など、マクロな消費トレンドを把握するのに役立ちます。

- 競合の動向:競合店の販促情報、価格変更、新規出店などの情報。

- カレンダー要因:曜日、祝日、給料日、大型連休、地域のイベント(お祭りなど)の情報。

- リアルタイム来客状況:AIカメラなどで推定した店舗への来客数や滞在時間。より即時性の高い予測に繋がります。

【現場の知恵】

最初からすべてのデータを完璧に揃える必要はありません。まずは最も影響が大きいと思われる「過去の販売実績」「販促情報」「カレンダー要因」から始め、効果を見ながら段階的に「天候データ」などを追加していくアプローチが、現場の負担も少なく、成功しやすい進め方です。

1-3. 「需要予測」と「在庫最適化」の切っても切れない関係

この2つの言葉はよく混同されますが、役割は明確に異なります。

- 需要予測:未来の「需要(いつ・どこで・何が・どれだけ売れるか)」を予測すること。あくまでインプットです。

- 在庫最適化:その予測を元に、「いつ・何を・どれだけ発注・移動・生産するか」という最適なアクションを決定すること。これがアウトプットであり、最終的なゴールです。

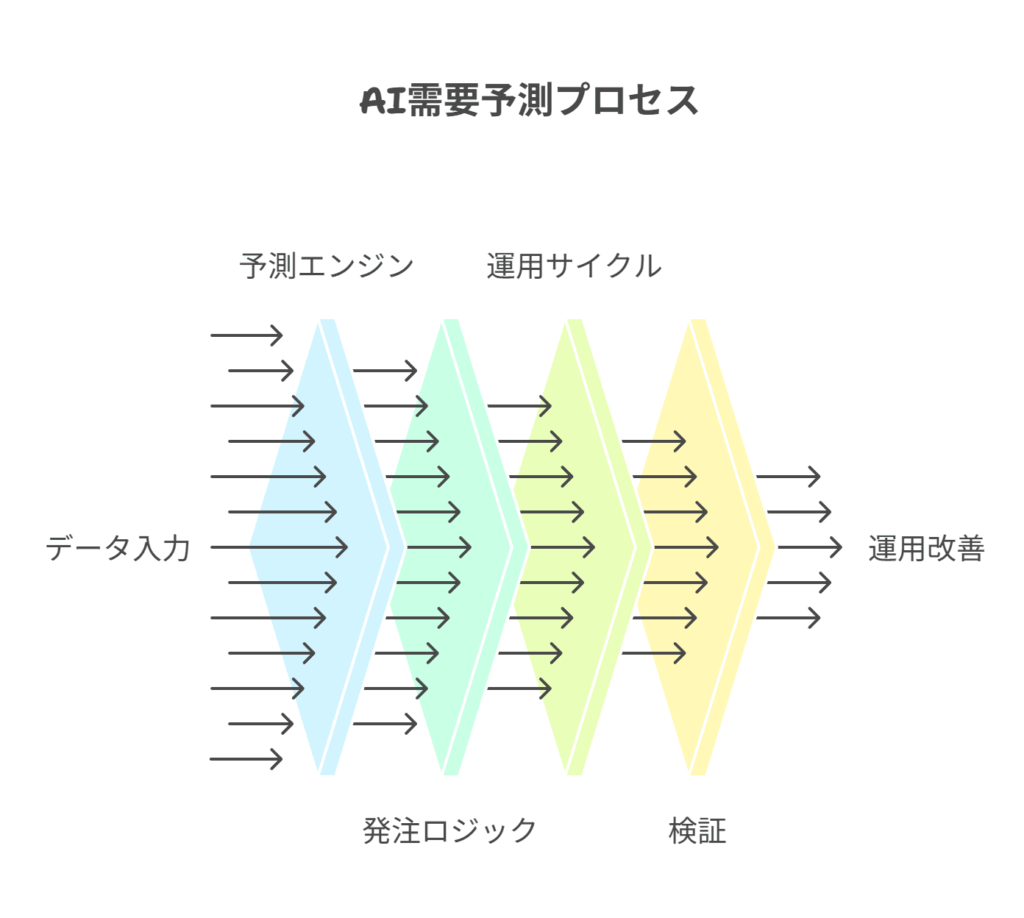

どんなに高精度な需要予測(天気予報)があっても、それを見て「傘を持っていく」という正しいアクション(在庫最適化)に繋げなければ意味がありません。予測精度を高めることと、その予測値を業務ルールに落とし込む発注ロジックを設計することは、車の両輪なのです。

1-4. 何をもって「成功」とするか?(成果の測り方)

導入効果を正しく評価するためには、事前にKPI(重要業績評価指標)を設定しておくことが不可欠です。単一の指標に偏らず、複数の視点から総合的に判断することが重要です。

- 在庫効率の指標

- 欠品率の低下:顧客満足度と機会損失の改善

- 在庫回転率の改善:少ない在庫で多くの売上を上げる効率性

- 廃棄ロス額(率)の削減:食品や日用品などで特に重要

- 在庫金額の圧縮:キャッシュフローの改善

- 業務効率の指標

- 発注作業時間の削減:担当者の生産性向上

- 予測精度の指標

- 予測と実績の誤差率(MAPEなど)の縮小:モデルの性能評価

- 売上・利益の指標

- 売上の増加:欠品削減による機会損失の低減

- 粗利益の改善:廃棄ロス削減や値引き販売の減少

これらの指標を組み合わせ、導入前と導入後でどのように変化したかを定点観測することで、投資対効果を客観的に評価できます。

第2章:実践ガイド!導入から運用定着までの全6ステップ

理論を理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、AI需要予測を導入し、現場に定着させるまでの具体的なステップを、チェックリストと共に解説します。

ステップ1:目的とスコープ(範囲)を明確にする

「AIで何かいい感じにしたい」という漠然とした状態では、プロジェクトは必ず失敗します。まず、「何を」「どこまで」改善したいのかを具体的に定義しましょう。

- 目的を絞る:

- 例:「生鮮食品の廃棄ロスを現状から30%削減する」「主要商品の欠品率を5%以下に抑える」「店舗スタッフの発注作業時間を1日あたり1時間削減する」など、数値目標を設定します。

- 対象範囲を決める:

- 全ての商品(SKU)、全店舗で一斉に始めるのは無謀です。まずは効果が出やすく、課題が明確な範囲に絞り込みます。

- 優先順位の付け方(例):

- ABC分析:売上の上位を占めるAランク商品から着手する。

- 課題の深刻度:特に廃棄や欠品が多いカテゴリを優先する。

- 需要の変動性:天候やイベントで売上が大きく変動し、予測が難しい商品群。

- リードタイム:発注から納品までが長く、予測が外れた際の影響が大きい商品。

- 賞味/消費期限:期限が短く、在庫管理がシビアな商品。

- 体制を整える:

- プロジェクトの責任者を明確にし、関係部署(店舗、商品部、情報システム部など)との協力体制を構築します。

ステップ2:データの大掃除(棚卸しと前処理)

AIの性能はデータの質で決まります。社内に散在するデータを集め、使える状態に「掃除」する、地味ですが最も重要なステップです。

- データ棚卸し:

- 必要なデータ(販売実績、在庫履歴など)が「どこに」「どのような形式で」保管されているかを確認します。

- データの更新頻度(日次、週次など)、品質(欠損や異常値の有無)、アクセス権限をリストアップします。

- データクレンジング:

- 欠損値の処理:データが抜けている箇所をどう扱うか(平均値で補う、ゼロと見なすなど)ルールを決めます。

- 異常値の検出:システムエラーなどで入力されたありえない数値(例:販売数がマイナス)を除外または修正します。

- 名寄せ・コード統一:店舗名や商品コードの表記ゆれ(例:「A店」「Aストア」)を統一します。

- データ整備:

- 過去の特売やキャンペーン、価格変更といった「イベント情報」のログを可能な限り収集し、データにフラグを立てます。これが無いと、AIは特売日の売上増を「通常」と誤学習してしまいます。

- 天候データなどの外部データを入手する方法(API連携、ファイルダウンロードなど)とライセンスを確認します。

ステップ3:予測モデルの初期構築(小さく早く試す)

データが準備できたら、いよいよ予測モデルを構築します。ここで重要なのは、最初から完璧なモデルを目指すのではなく、素早くプロトタイプ(たたき台)を作って試すことです。

- ツールの選定:

- ノーコードAIプラットフォーム:プログラミング不要で、画面操作だけで予測モデルを自動生成できるツール。専門家がいなくても短期間でPoC(概念実証)を始められるため、最初の選択肢として有力です。

- カスタム実装(内製/外部パートナー):要件が非常に複雑な場合や、既存システムとの緻密な連携が必要な場合は、専門家の支援を得て独自に開発することも選択肢となります。

- 学習と評価:

- 準備したデータをAIに学習させ、予測モデルを構築します。

- 過去のデータの一部を「テスト用」として取っておき、モデルがどれだけ正確に過去の売上を予測できたかを評価します。

- 予測が大きく外れた日などを分析し、原因(イベント情報の不足、特殊な天候など)を探り、モデルやデータを見直します。この「学習→評価→改善」のサイクルを高速で回すことが成功の鍵です。

ステップ4:現場が使える「発注ロジック」を設計する

AIが出した「来週は100個売れる」という予測値を、そのまま発注数にしてはいけません。実際の業務で使えるように、様々な制約条件を考慮した「発注ロジック」に変換する必要があります。

- 考慮すべき制約条件:

- リードタイム:発注してから商品が届くまでの日数。

- 発注単位:ケース単位、ロット単位などの最小発注数。

- 陳列容量:店舗の棚に置ける最大数。

- 安全在庫:予測が外れた場合や納品遅延に備えるための最低限の在庫量。

- 消費/賞味期限:期限切れを起こさないための発注量コントロール。

- ロジックのルール化:

- これらの条件を組み合わせて、「需要予測値 + 安全在庫 – 現在在庫 – 発注残 = 推奨発注数」といった計算式を定義します。

- 新商品(過去データがない)、販売終了品(在庫を売り切りたい)、突発的なイベント(テレビで紹介されたなど)といった例外ケースの対応フローも明文化しておきます。

ステップ5:運用と現場への定着(AIと人の協業)

システムを導入して終わりではありません。現場の担当者が日々使いこなし、改善サイクルに組み込んで初めて価値が生まれます。

- UI/UXの工夫:

- 現場担当者が見る発注画面やレポートは、可能な限りシンプルにします。「AIによる推奨発注数」と「担当者による最終確定数」を並べて表示し、ワンクリックで修正・確定できるようなインターフェースが理想です。

- AIとの対話:

- 毎日の確認作業は、AIの予測と実績の「差分」に集中します。

- なぜ予測がズレたのか(予期せぬ猛暑、近隣でのイベント、競合の特売など)を現場担当者がシステムに簡単なメモとしてフィードバックできる仕組みを作ります。このメモが、次のAIの学習データとなり、予測精度を継続的に向上させます。

- 業務の標準化:

- 運用の手順をドキュメント化し、誰が担当しても同じ品質で業務が回るようにします。これにより、人事異動や担当者の休暇があっても業務が滞るリスクをなくし、属人化から完全に脱却できます。

ステップ6:改善サイクルを回し続ける(育てていく意識)

需要予測AIは、一度作ったら終わりではなく、ビジネス環境の変化に合わせて継続的に「育てていく」ものです。

- 定例の効果検証会:

- 週次や月次で関係者(現場、商品部、企画部など)が集まり、設定したKPIの進捗を確認します。

- 予測がうまくいったケース、外れたケースを共有し、発注ロジックの微調整や、新たなデータの追加を検討します。

- 段階的な改善:

- 改善案は小さく試して、効果が確認できたら本格的にルール化します。

- 例えば、「来店客数の予測データを追加してみる」「新しいAIのアルゴリズムを試してみる」といった改善を継続的に行い、システムを進化させ続けます。

【導入前セルフチェックリスト】

□ 目的とKPIは明確か?(例:廃棄率をX%削減)

□ 対象SKU・店舗の優先順位は決まっているか?

□ 必要なデータの所在・品質・粒度は把握できているか?

□ 過去の販促やイベントの履歴はデータ化されているか?

□ 予測値を業務に落とし込む発注ロジック(ルール)が定義済みか?

□ 運用責任者と例外時の対応フローは決まっているか?

□ 結果を検証し、改善する会議体(頻度・指標)の設計はできているか?

第3章:導入効果はどれくらい?業界別のリアルな具体例

理論やステップはわかっても、「本当にうちの業界で効果が出るの?」と疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、公開情報を基に一般化された業界別の導入効果と、現場で押さえるべきポイントを見ていきましょう。

3-1. 【コンビニ・即席消費系】廃棄と欠品の同時削減

- 導入効果の例:

- 消費期限の短い弁当やおにぎり、パンなどの食品に需要予測AIを導入。発注業務の生産性が3〜4割向上し、機会損失に直結する欠品率が27%も減少したという報告があります。

- 売上も前年比で増加傾向が見られ、長年の課題であった廃棄ロスと欠品という二律背反を同時に低減できる可能性が示されています。

- 現場のポイント:

- 天候(気温、降雨)の影響が非常に大きいカテゴリ(パン、牛乳、アイス、飲料など)で特に効果を発揮します。

- 1日に複数回ある入荷便のタイミングや、発注から納品までのリードタイムを正確に予測モデルに組み込むことが、運用の安定化に繋がります。

3-2. 【エネルギー・市況連動品】複雑な要因を読み解く

- 導入効果の例:

- 天候や市況価格の変動に需要が大きく左右される石油関連製品で、過去の販売実績、原材料価格、気象データなどをAIに学習させ、予測と実際の出荷実績との誤差を約5%にまで抑制した事例があります。

- 現場のポイント:

- 価格変動によって需要が他の製品に流れる「代替効果」や、価格に対する需要の反応度「価格弾力性」が起きやすい業界です。過去の価格変更履歴と市場指標(例:原油価格)を合わせてAIに取り込むことで、予測の妥当性が大きく向上します。

3-3. 【作業用品・多SKU小売】膨大な品数の発注を自動化

- 導入効果の例:

- 約10万点ものSKU(最小管理単位の商品)を扱う専門店で、在庫回転率に応じて複数の予測アルゴリズムを自動で使い分ける仕組みを導入。これにより、担当者が行っていた発注作業が1日30分からわずか2分程度に短縮されたという報告があります。

- 現場のポイント:

- 売上の大部分を占める人気商品(ヘッド)だけでなく、たまにしか売れない膨大な商品群(ロングテール)の在庫管理が課題です。ロングテールの商品は個々の売れ行きが不規則でも、カテゴリ全体の相関や季節・曜日といったパターンをAIが捉えることで、効率的な自動発注が可能になります。

3-4. 【医薬品・薬局】専門職を本来の業務へ

- 導入効果の例:

- 2,500品目以上にもなる薬剤の発注業務にAIを活用し、薬剤師が費やしていた作業時間を1日2時間から1時間に半減。創出された時間で、本来注力すべき患者さんへの服薬指導やカウンセリングといった専門業務を充実させることができた事例があります。

- 現場のポイント:

- 医薬品の在庫管理では、単なる欠品率だけでなく、「どの薬が欠品すると患者さんの生命や健康に大きな影響を与えるか」というリスクの重み付けが極めて重要です。各薬剤の重要度やリードタイム、代替薬の有無といったドメイン知識を、発注ロジックにしっかりと組み込む必要があります。

3-5. 【来店予測の活用】発注の前工程を予測する

- 導入効果の例:

- 気象データを活用した来店客数予測サービスでは、平均93%という高い精度で客数を予測できるという報告があります。この来店予測を需要予測と組み合わせることで、発注精度が向上するだけでなく、レジの応援や品出しの最適な人員配置、混雑緩和対策まで、店舗運営全体を最適化できます。

- 現場のポイント:

- 全体の客数予測だけでなく、「客数×カテゴリ別購買率」を考慮することで、より精度の高い発注に繋がります。また、地域の大型イベントやキャンペーン開催日など、通常とは異なる動きをする日は、あらかじめ例外ルールを設定しておくことが有効です。

第4章:自社に合うのはどっち?ノーコードAI vs 個別開発

AI導入を検討する際に、多くの企業が直面するのが「どのツールや方法を選ぶか」という問題です。ここでは、主要な2つの選択肢、「ノーコードAI」と「個別開発」について、それぞれの特徴と選び方の基準を解説します。

4-1. 「ノーコードAI」が適しているケース

ノーコードAIとは、プログラミングの知識がなくても、マウス操作を中心としたグラフィカルな画面でAIモデルを構築・運用できるプラットフォームのことです。

- こんな企業におすすめ

- 目的が明確で、標準的な時系列データ(日々の売上など)の予測が中心。

- まずは短期間・小規模で効果を検証するPoC(概念実証)から始めたい。

- 社内にAIエンジニアやデータサイエンティストが不在で、現場の業務担当者が主体となって運用したい。

- メリット

- 低コスト・短期間:スクラッチ開発に比べ、導入コストと期間を大幅に圧縮できます。

- 属人化しにくい:操作が直感的なため、特定の専門家に依存せず、業務部門主導で運用・改善が可能です。

- 部門横断で導入しやすい:手軽に始められるため、スモールスタートで成功事例を作り、他部門へ横展開しやすいです。

4-2. 「個別開発・外部パートナー活用」が適しているケース

自社の要件に合わせて、オーダーメイドでシステムを構築する方法です。社内のエンジニアチームで内製するか、専門の開発会社やコンサルティングファームに依頼します。

- こんな企業におすすめ

- 在庫データや商品マスタのデータ構造が非常に複雑で、業界特有の制約条件が多い。

- 需要予測だけでなく、在庫配分や配送ルート、生産計画の最適化までを一体的に扱いたい。

- 既存の基幹システム(ERP)や倉庫管理システム(WMS)との緻密な連携や、厳格なセキュリティ要件が求められる。

- メリット

- 高い柔軟性:自社のユニークな業務フローや要件に完璧にフィットしたシステムを構築できます。

- 拡張性:将来的に他の業務(マーケティング、財務など)へAI活用を広げていく際の基盤となりやすいです。

4-3. 後悔しないための判断基準

どちらの方法を選ぶべきか、以下の観点で自社の状況を整理してみましょう。

【表2:ノーコードAIとカスタム開発の比較】

| 観点 | ノーコードAI | 個別開発(カスタム) |

|---|---|---|

| 適した状況 | 標準的な時系列予測、PoC、スモールスタート | 複雑な要件、他システムとの統合、全社展開 |

| 導入スピード | 早い(数週間~数ヶ月) | 遅い(数ヶ月~1年以上) |

| 導入コスト | 低い(月額利用料など) | 高い(初期開発費+維持費) |

| 必要な人材 | 業務担当者、IT企画担当 | AIエンジニア、データサイエンティスト、PM |

| 柔軟性・拡張性 | 限定的(プラットフォームの機能範囲内) | 高い(自由に設計可能) |

| 運用の主体 | 業務部門 | 専門チーム、IT部門 |

【賢い進め方】

多くの成功企業が採用しているのは、「まずノーコードAIで小さく始め、効果と課題を把握した上で、将来的に個別開発へ移行または併用する」というハイブリッドなアプローチです。最初から大規模な個別開発に踏み切るリスクを避け、現場での手触り感を持ちながら着実にステップアップしていくことができます。

第5章:なぜ彼らは失敗したのか?よくある5つの落とし穴と回避策

AI需要予測の導入は、残念ながら全ての企業で成功するわけではありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな典型的な失敗パターンとその回避策を学び、同じ轍を踏まないようにしましょう。

落とし穴1:予測精度ばかりを追いかけてしまう

- 失敗例:

「AIモデルの予測誤差率(MAPE)は5%まで改善した!なのに、現場では欠品も廃棄も一向に減らない…」 - 原因:

予測精度という「中間指標」だけを追いかけ、最終的なビジネス成果(欠品削減、廃棄ロス削減)に繋がる「発注ロジック」の設計と改善を怠っている。AIが出した数値を、現場の制約(リードタイム、発注単位、棚容量など)を無視して鵜呑みにしている。 - 回避策:

評価指標を「予測の当たり外れ」ではなく、「欠品率」「廃棄ロス」「在庫回転率」といった業務KPIに設定する。AIの予測から実際の発注に至るプロセス全体を「業務としてどうだったか」で評価し、発注ロジックの改善を継続的に行う。

落とし穴2:データの品質を軽視する(ゴミを入れればゴミが出る)

- 失敗例:

「AIに学習させても、全く見当違いな予測しか出てこない。このAIは使えない…」 - 原因:

AIに学習させるデータの品質が低い。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れればゴミしか出てこない)」の原則通り、在庫実績の欠損、販促履歴の未記録、商品コードの不統一といった「汚れたデータ」をそのまま投入しているため、AIが正しく学習できない。 - 回避策:

導入ステップの「データ前処理」に十分な時間とリソースを割く。データクレンジングのルールを標準化し、誰がやっても同じ品質のデータが準備できる体制を整える。データの品質こそがプロジェクトの成否を分けることを、関係者全員が認識する。

落とし穴3:現場の知見を切り離してしまう

- 失敗例:

「AIが推奨する発注数は、どうも現場感覚とズレている。結局、担当者が自分の経験に基づいて数値を修正しているので、導入効果が出ない…」 - 原因:

システム部門が主導で導入を進め、現場の暗黙知(地域特有のイベント、ローカルな天候の変化、顧客の動向など)がAIのモデルやロジックに全く反映されていない。AIを「人の仕事を奪うもの」として現場が捉え、非協力的になっている。 - 回避策:

プロジェクトの初期段階から現場担当者を巻き込む。AIの予測が外れた際に、その理由を現場担当者が簡単にフィードバックできる仕組み(コメント入力欄など)を設ける。そのフィードバックを次のAIの学習に活かし、「AIと人が一緒に賢くなる」という協業関係を築く。導入初期は、AIの推奨値と担当者の判断を併用する移行期間を設けるのも有効。

落とし穴4:完璧を求めて一気に導入しようとする

- 失敗例:

「全店舗・全SKUで一斉に新システムを稼働させたが、例外的なケースが多発して現場が大混乱。問い合わせ対応に追われ、プロジェクトが頓挫してしまった…」 - 原因:

スモールスタートの原則を無視し、リスクの高い「ビッグバンアプローチ」を選択してしまった。初期段階では必ず予期せぬ問題が発生することを想定できていない。 - 回避策:

効果が見えやすく、関係者の協力も得やすい一部のカテゴリや店舗から段階的に導入する。そこで成功体験(勝ち筋)を作り、社内に効果をアピールしながら、適用範囲を慎重に拡大していく。

落とし穴5:成果の可視化と共有が不足している

- 失敗例:

「導入して半年経ったが、経営層からは『で、結局いくら儲かったの?』と聞かれ、現場からは『仕事が増えただけ』と不満が出る。プロジェクトの継続が危ぶまれている…」 - 原因:

導入効果を測るKPIが曖昧で、成果が関係者に「見えていない」。定量的な効果(コスト削減額など)と定性的な効果(担当者の心理的負担の軽減など)の両方を、関係者の立場に合わせてわかりやすく伝える努力を怠っている。 - 回避策:

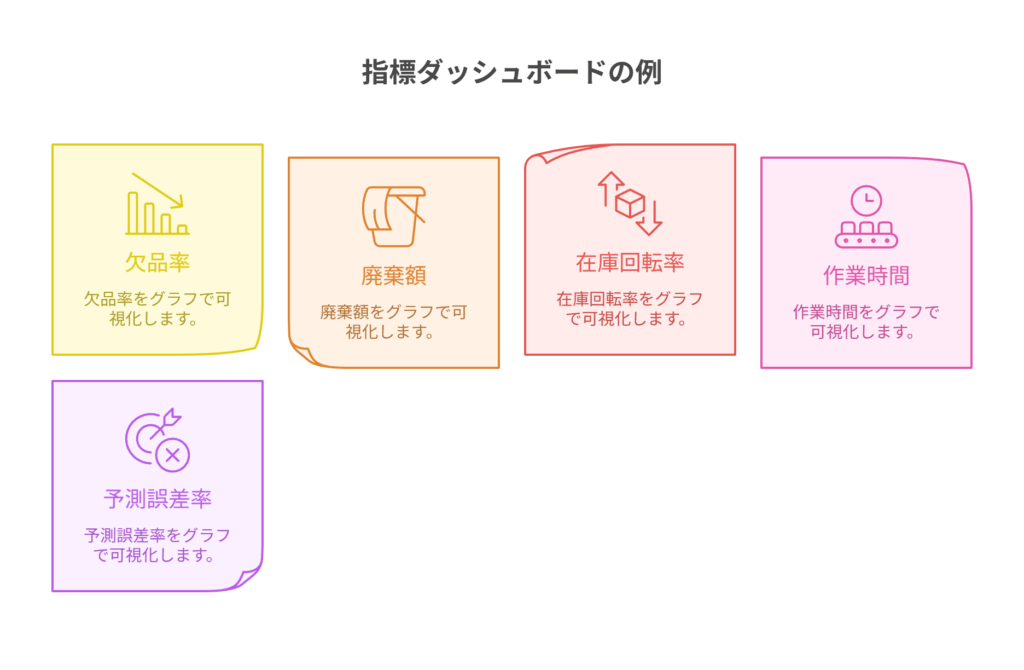

欠品率、廃棄額、在庫回転率、作業時間などの主要KPIを一覧できるダッシュボードを整備し、関係者全員がいつでも進捗を確認できるようにする。月次レビューなどで成功事例や改善点を定期的に共有し、プロジェクトの価値を社内に浸透させ続ける。

第6章:在庫管理の先へ。サプライチェーン全体を最適化する未来

AIによる高精度な需要予測がもたらす価値は、発注業務の効率化や在庫の最適化だけに留まりません。それは、企業の血液ともいえる「モノの流れ」、つまりサプライチェーン全体の最適化へと繋がる強力なエンジンとなります。

6-1. 生産計画との連携:ムダのない生産を実現

「いつ、何が、どれだけ売れるか」が高精度でわかれば、生産計画の精度も飛躍的に向上します。需要のピークに合わせて生産を前倒ししたり、需要の谷間に合わせて生産を抑制したりすることで、工場の稼働を平準化し、生産コストを削減できます。また、見込み生産の精度が上がることで、製品在庫の削減にも繋がります。

6-2. 配送・在庫移動の最適化:物流コストを削減

店舗ごとの詳細な需要予測は、物流ネットワーク全体の効率化に貢献します。どの倉庫からどの店舗へ、どのタイミングで、どれだけの量を配送すれば物流コストが最小になるか、といった「配送最適化」が可能になります。また、A店で余剰在庫になりそうな商品を、欠品しそうなB店へ移動させる「店舗間在庫移動」の判断もデータに基づいて行えるようになり、総在庫量を抑えながら販売機会の損失を防ぎます。

6-3. 販促タイミング・価格戦略の高度化:効果的なマーケティング

需要予測は、守り(コスト削減)だけでなく、攻め(売上拡大)の武器にもなります。需要の山と谷が見えることで、「どのタイミングでキャンペーンを打てば最も効果的か」「どの商品を値下げすれば客数が増えるか」といった販促戦略や価格戦略を、データに基づいて立案できるようになります。

6-4. 関連技術との統合で価値を最大化する

需要予測AIは、他の先進技術と組み合わせることで、さらにその価値を高めます。

- AIカメラ:店舗に設置したAIカメラが来客数、顧客の属性(性別・年齢層)、棚の前での滞在時間などをリアルタイムで分析。その情報を即座に需要予測モデルに反映させることで、より即時性の高い発注や品出しの指示に繋がります。

- 生成AI:在庫管理に必要なExcel関数や分析用のSQLクエリを自然言語で指示するだけで自動生成させたり、日々の運用マニュアルやトラブルシューティングのFAQを整備させたりと、周辺業務の効率化に大きく貢献します。

6-5. 中小企業こそ、競争力強化の切り札に

かつてAI導入は、豊富な資金と人材を持つ大企業のものでした。しかし、ノーコードAIの普及により、状況は一変しました。限られた人員と予算の中小企業でも、重点商品からスモールスタートで在庫最適化に着手し、成功体験を積み重ねていくことが可能です。これにより、大企業にも負けない効率的で強靭なサプライチェーンを構築し、競争力を強化することができます。

第7章 運用設計の実例フレーム(汎用)

成功のためには、日次・週次・月次の業務サイクル、新商品や突発イベントなどの例外処理フロー、そして現場・企画・IT部門の役割分担を明確にした運用設計が不可欠です。

セキュリティとガバナンスを確保しつつ、継続的な改善サイクルを回す仕組みを構築しましょう。以下は、導入現場で扱いやすいよう抽象化したフレームです。自社事情に合わせてカスタマイズしてください。

7-1. リズム(業務サイクル)

- 日次:AI予測の確認→発注案の自動生成→例外の確認→確定

- 週次:結果レビュー(誤差・欠品・廃棄・回転)→ルール微調整

- 月次:KPIレビューと改善計画→対象SKUの拡大検討

7-2. 例外ハンドリング

- 新商品:類似商品のパターンを暫定適用、早期に学習へ反映

- 販売終了:在庫引き当ての優先消化ルール

- イレギュラー天候・イベント:暫定上方/下方補正のスイッチ

7-3. 役割分担

- 現場担当:日々の確定、例外対応、メモ化

- 分析・業務企画:指標設計、改善サイクル運営

- 情報システム:データ連携、アクセス権限、障害対応

7-4. セキュリティ・ガバナンス

- データアクセスの最小権限

- ログの保全と変更履歴の管理

- 外部データの利用規約・ライセンス順守

第8章:導入を後押しする実績のヒント

改めて、導入を後押しする実績のヒントを振り返ります。

- 即席消費小売:発注生産性3-4割向上、欠品率27%減。

- 市況連動製品:予測と出荷実績の誤差を約5%に抑制。

- 多SKU小売:発注時間が1日30分から約2分へ短縮。

- 医薬品:発注作業時間が半減し、専門業務へ注力。

- 来店予測:平均93%の精度で客数を予測。

これらの数値は、AIが業務効率と顧客体験の両面で確かな価値を生むことを示しています。

第9章:よくある質問(FAQ)

Q1. どれくらいのデータがあれば始められますか?

A. 最低でも1〜2年分の商品別・日別の販売実績データがあれば着手可能です。まずは基本的なデータから始め、効果を見ながら天候データなどを段階的に追加していくのが現実的です。

Q2. AIの予測は100%当たりますか?精度はどれくらい出れば良いですか?

A. 100%当たることはありません。重要なのは、予測精度そのものよりも、その予測を使って「欠品率が何%下がったか」「廃棄ロスがいくら減ったか」といったビジネスKPIが改善されることです。

Q3. 導入後、現場の仕事はなくなりますか?

A. なくなりません。むしろ、単純な発注作業から解放され、売場作りや顧客対応、AIへのフィードバックといった、より付加価値の高い創造的な業務に時間を使えるようになります。

Q4. 季節変動や突発的なトレンドにも対応できますか?

A. 過去のデータにある季節変動のパターンはAIが自動で学習します。テレビで紹介された、といった突発的なイベントは、初動では手動での補正が必要ですが、その実績をAIに学習させることで、次回以降の類似イベントでの予測精度が向上します。

Q5. 中小企業でも本当に効果が出ますか?

A. はい、出ます。ノーコードAIツールを活用し、最も課題の大きい商品カテゴリからスモールスタートすることで、少ない投資で大きな効果を実感している中小企業は数多く存在します。

第10章:結論 – 今すぐ始めるための次のアクション

AIによる需要予測と在庫最適化は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。それは、不確実な時代を乗り越え、持続的に成長するための「標準装備」となりつつあります。

在庫は、単なるコストの塊ではありません。それは、顧客の期待に応えるための「顧客体験の器」でもあります。AIを活用してこの器を最適化することは、コスト削減と利益向上だけでなく、顧客満足度とブランド価値を高める経営戦略そのものです。

この記事を読んで、「自社でも挑戦してみたい」と感じたなら、ぜひ最初の一歩を踏み出してください。「小さく始めて、早く学び、賢く育てる」。このサイクルが、あなたの会社をデータドリブンな組織へと変革させるでしょう。

あなたが明日からできること(ネクストアクションプラン)

- 【1週間でできること】

- 目的とKPIを書き出す:最も解決したい在庫課題は何か?(例:〇〇カテゴリの廃棄ロスを20%削減する)

- 対象候補をリストアップする:ABC分析でAランク商品、または特に課題の大きい商品を3つ挙げる。

- データのありかを確認する:販売実績と在庫データがどこにあるか、IT部門に尋ねてみる。

- ノーコードAIツールの無料トライアルを申し込む:まずは触ってみて、どんなことができるか体感する。

- 【1〜3ヶ月で目指すこと】

- 選定した対象商品で、ノーコードAIによる予測のPoC(概念実証)を完了させる。

- 予測結果と実際の発注業務を照らし合わせ、発注ロジックの草案を作成する。

- 効果検証のミニ会議を週次で実施し、改善サイクルを回し始める。

本記事が、AIによる在庫最適化という航海への、信頼できる羅針盤となることを心から願っています。

AI需要予測導入の理想と現実:予測精度より大事だった、現場の「違和感」と「お茶会」 「AIによる需要予測と在庫最適化」。なんとスマートで、未来的な響きでしょうか。ウェブサイトや提案書には、ピカピカのグラフと輝かしい成功事例が並びます[…]