- 1 AIで社内研修コンテンツを自動生成する実践ガイド:成果に直結する設計、ツール選定、ROI算出まで徹底解説

- 2 はじめに:研修は「作る速さ」から「成果を出す仕組み」へ

- 3 【要点まとめ】この記事でわかること

- 4 第1章:基礎から理解する「AIによる研修コンテンツ自動生成」

- 5 第2章:実践ガイド|成果の出るAI研修を構築する10ステップ

- 5.1 ステップ0:目的・KPI・対象範囲の明確化【設計の土台】

- 5.2 ステップ1:素材収集とナレッジの整備【AIの教科書作り】

- 5.3 ステップ2:学習パスの設計【パーソナライズの骨格】

- 5.4 ステップ3:プロンプト設計【再現性を生む指示書の技術】

- 5.5 ステップ4:コンテンツ自動生成の具体的ワークフロー

- 5.6 ステップ5:品質保証【信頼を失わないための必須工程】

- 5.7 ステップ6:配信とエンゲージメント設計

- 5.8 ステップ7:効果測定と改善サイクル

- 5.9 ステップ8:セキュリティと運用ガバナンスの確立

- 5.10 ステップ9:スケール戦略(内製・外部支援のハイブリッド)

- 5.11 ステップ10:助成金の活用によるコスト最適化

- 6 第3章:サービス・ツールの選び方|失敗しないための意思決定基準

- 7 第4章:よくある誤解と失敗パターン|落とし穴を回避する知恵

- 8 第5章:【事例】職種別ユースケースと成功のポイント

- 9 第6章:【FAQ】よくある質問

- 10 まとめ:AIで「作る」を自動化し、人は「成果を出す」に集中する時代へ

AIで社内研修コンテンツを自動生成する実践ガイド:成果に直結する設計、ツール選定、ROI算出まで徹底解説

はじめに:研修は「作る速さ」から「成果を出す仕組み」へ

「生成AIを導入したものの、一部の社員しか使っておらず、全社的な業務改善に繋がらない」「研修資料の作成に追われ、肝心な受講後のフォローや効果測定に手が回らない」

多くの人事・研修担当者が、このような課題に直面しているのではないでしょうか。

総務省の調査によれば、日本国内で生成AIの利用経験がある人はわずか9.1%。さらに、利用者の多くが効率化できた業務は2つ以下というデータもあり、多くの企業でAIのポテンシャルが眠ったままになっているのが現状です。

しかし、この状況は裏を返せば、貴社にはまだ大きな成長の余地が残されていることを意味します。生成AIを社内研修に活用することは、単に資料作成を自動化するだけではありません。社員一人ひとりの習熟度や職種に合わせて学習内容を最適化(パーソナライズ)し、24時間いつでも質問できる環境を提供することで、学習の定着率と業務成果を劇的に向上させる「仕組み」を構築できるのです。

本記事では、AIを活用して成果に直結する社内研修コンテンツを自動生成し、組織全体のパフォーマンスを最大化するための全手順を、設計思想から具体的なツール選定、運用体制、費用対効果(ROI)の測定まで、一気通貫で解説します。

すぐに実務で使えるプロンプトの雛形、失敗しないためのチェックリスト、匿名化した成功事例、さらにはコストを抑える助成金の活用ヒントまで網羅しました。この記事を読み終える頃には、貴社の研修を「コスト」から「投資」へと変革させるための、明確なロードマップが手に入っているはずです。

【要点まとめ】この記事でわかること

まずは、本記事の結論となる重要なポイントをまとめます。お忙しい方は、ここだけでも掴んでいってください。

- 目的の転換: 研修におけるAI活用の真の目的は「コンテンツの自動生成」ではなく、「学習のパーソナライズ」と「24時間対応の学習サポート」を通じて、学習定着率と業務成果を最大化することにあります。

- 成功の5大要素: 成果を出すAI研修には、①受講者のレベル適合性、②自社業務への深いカスタマイズ、③明確な費用対効果の可視化、④研修後のフォロー体制、⑤同業種・同規模での成功実績、という5つの要素が不可欠です。

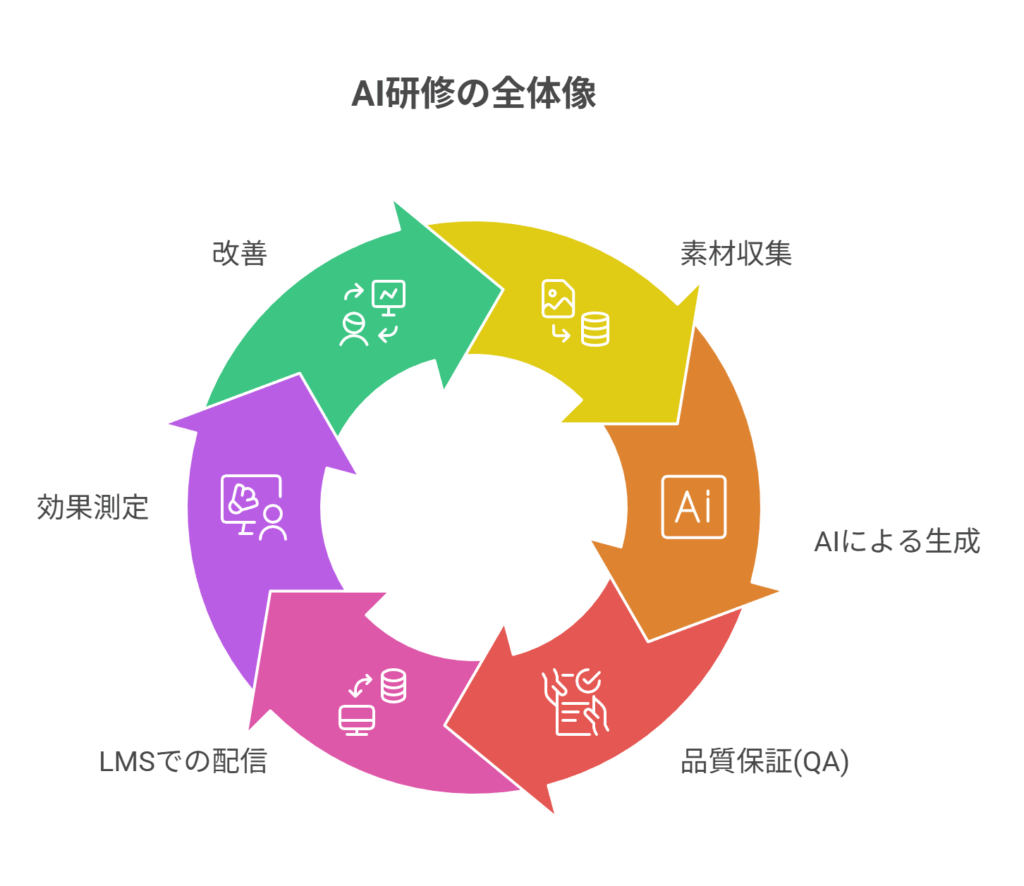

- 基本のワークフロー: 成果の出るコンテンツ生成は、目的・KPI設定 → 素材収集 → 学習パス設計 → プロンプト設計 → AIによる生成 → 専門家によるファクトチェック → LMSでの配信 → 効果測定 → 改善というサイクルで回します。

- ツールの適材適所: 単一の万能ツールは存在しません。テキスト生成(ChatGPT等)、スライドデザイン(Canva等)、動画生成(Synthesia等)、学習管理システム(LMS)連携(Moodle + GPT等)など、各工程の役割に応じてツールを賢く使い分けることが重要です。

- ** quantifiableな成果:** 実際の導入事例では、商談成約率40%向上、若手社員の離職率52%減少、店舗平均売上20%向上、文書作成時間1.5時間/人・月削減など、具体的な経営指標の改善が報告されています。

- 品質はガバナンスで決まる: AI生成コンテンツの品質と信頼性は、①徹底したファクトチェック、②社内の成功事例や暗黙知の組み込み、③機密情報の厳格な取り扱い、④レビュー体制の制度化といったガバナンスによって担保されます。

第1章:基礎から理解する「AIによる研修コンテンツ自動生成」

まずは、この新しい研修手法の定義、なぜ今注目されているのか、そして何を成果指標とすべきか、基本的な概念を整理しましょう。

1-1. AI研修コンテンツ自動生成とは何か?

AIによる社内研修コンテンツ自動生成とは、ChatGPTに代表される生成AI技術を活用し、以下のような多様な教材や学習体験を、従来の手法よりも短時間かつ高品質に作成・提供する仕組み全般を指します。

- 教材テキスト類: 研修スライド、配布用のワークブック、内容の要約資料、業務チェックリスト

- 理解度測定ツール: 知識の定着度を測るクイズ、理解度テスト、現場を模したミニケース問題

- 実践的シミュレーション: 顧客対応などを想定した分岐式のロールプレイシナリオ、対話シミュレーション

- 動画教材: AIが生成したスクリプト(台本)を元に、ナレーションやアバター動画までを自動生成

- パーソナライズされた学習体験: 受講者の理解度、職種、所属部署などのデータに基づき、最適な難易度・内容のマイクロラーニング(短時間学習コンテンツ)を配信

- 24時間対応の学習アシスタント: 社内の業務マニュアルやFAQを学習させたAIチャットボットが、いつでも社員の質問に回答

ここで最も重要なポイントは、AIの価値が単なる「一括大量生産」にあるのではない、という点です。真の価値は、「社員一人ひとりの役割や状況に合わせて最適化された教材を、必要なタイミングで継続的に供給できる」ことにあります。学習者ごとに難易度、使用する言葉遣い、引用する事例を細かく調整することで、学習効果は飛躍的に高まります。

1-2. なぜ今、研修のAI活用が不可欠なのか?

多くの企業でAI研修の導入が急がれている背景には、いくつかの複合的な要因があります。

- 限定的なAI活用と潜在的な成長機会: 前述の通り、日本の生成AI利用率はまだ9.1%と低く、多くの企業でAIの能力が十分に引き出されていません。これは、早期にAI研修を導入し、全社的なAIリテラシーと活用スキルを底上げすることで、競合に対して大きな優位性を築けるチャンスがあることを示唆しています。

- 「個別最適化」と「24時間サポート」の両立: 従来の集合研修では、講師一人に対して多数の受講者という構造上、個々の理解度に応じた指導は困難でした。一方でeラーニングは個別学習が可能ですが、疑問点をすぐに解消できないという課題がありました。AIは、この二つの課題を同時に解決します。学習コンテンツを個別に最適化し、さらにAIアシスタントが24時間体制で質問に答えることで、知識の定着を飛躍的に高めることが可能です。

- 研修担当者の役割変革: 研修資料の作成は、担当者の業務時間のうち大きな割合を占める作業です。この定型的な作成業務をAIで大幅に効率化することで、担当者はより付加価値の高い業務、すなわち研修全体の企画設計、学習効果の測定、受講者への個別フォローといった戦略的な役割に集中できるようになります。

1-3. 成果を測るためのKPI設定の基本

AI研修の導入を成功させるには、その効果を正しく測定し、改善に繋げるためのKPI(重要業績評価指標)設定が不可欠です。KPIは大きく「学習KPI」と「業務KPI」の2種類に分けて考えます。

| KPIの種類 | 具体的な指標例 |

|---|---|

| 学習KPI | 受講完了率、理解度テストの正答率、学習時間、AIアシスタントへの質問件数、復習コンテンツの利用率、学習満足度アンケート |

| 業務KPI | (営業職)商談化率、成約率、顧客単価 (CS職)初回解決率、顧客満足度スコア、平均応答時間 (開発職)バグ修正時間、リードタイム (全般)特定業務の処理時間、作業ミス率、新人・若手の離職率、店舗売上 |

費用対効果(ROI)の基本的な考え方

ROIは、投資した費用に対してどれだけの利益が生まれたかを測る指標です。AI研修におけるROIは、以下のように算出できます。

ROI = (研修によって得られた利益 – 研修にかかった費用) ÷ 研修にかかった費用

ここで言う「利益」には、以下のようなものが含まれます。

- 業務効率化によるコスト削減: (削減できた業務時間 × 対象人数 × 平均人件費)

- 業績向上による増分利益: (向上した成約率や売上 × 粗利率)

実際の導入事例では、これらのKPIを追いかけることで、商談成約率が40%向上したり、若手の離職率が52%減少したり、文書作成時間が一人あたり月間1.5時間削減されるなど、明確で説得力のある成果が確認されています。

第2章:実践ガイド|成果の出るAI研修を構築する10ステップ

ここでは、AIを活用して実際に「成果の出る」研修コンテンツを企画し、運用していくための具体的な10のステップを詳述します。

ステップ0:目的・KPI・対象範囲の明確化【設計の土台】

すべての活動の出発点です。ここが曖昧だと、せっかく作ったコンテンツが誰にも使われない結果になりかねません。

- 目的を業務KPIから逆算する: 「AIで研修を作る」ではなく、「営業部門の新製品における成約率を、今後6ヶ月で現状の15%から25%に引き上げる」といったように、具体的な業務目標を先に設定します。

- 対象者を具体的に定義する: 「全社員」ではなく、「入社1〜3年目の営業職で、まだ新製品の単独提案に自信が持てない層」のように、対象者のレベル、職種、課題を明確にします。

- 成果の測定方法を事前に設計する: どのように効果を測定するかを最初に決めておきます。例えば、研修受講グループと非受講グループで3ヶ月後の成約率を比較する(A/Bテスト)、研修前後の理解度テストのスコアを比較するなど、具体的な計画を立てます。

ステップ1:素材収集とナレッジの整備【AIの教科書作り】

AIはゼロから知識を生み出すわけではありません。質の高い社内データを「教科書」として与えることで、初めて文脈に合った質の高いコンテンツを生成できます。

- 社内ナレッジの棚卸し: 業務マニュアル、標準作業手順書(SOP)、よくある質問(FAQ)、過去の成功事例(セールストーク集など)、各種テンプレート、製品仕様書など、社内に散在するドキュメントを収集・整理します。

- AIへの学習範囲の決定: 収集した資料のうち、どこまでをAIに読み込ませるかを決定します。特に、機密情報や個人情報を含む部分は、事前に匿名化やマスキング処理を施すか、学習対象から除外するルールを明確にします。

- 参照元の管理: AIが生成した内容の出典を後から確認できるよう、各資料に更新日や管轄部署などのメタデータを付与しておくと、メンテナンス性が向上します。

ステップ2:学習パスの設計【パーソナライズの骨格】

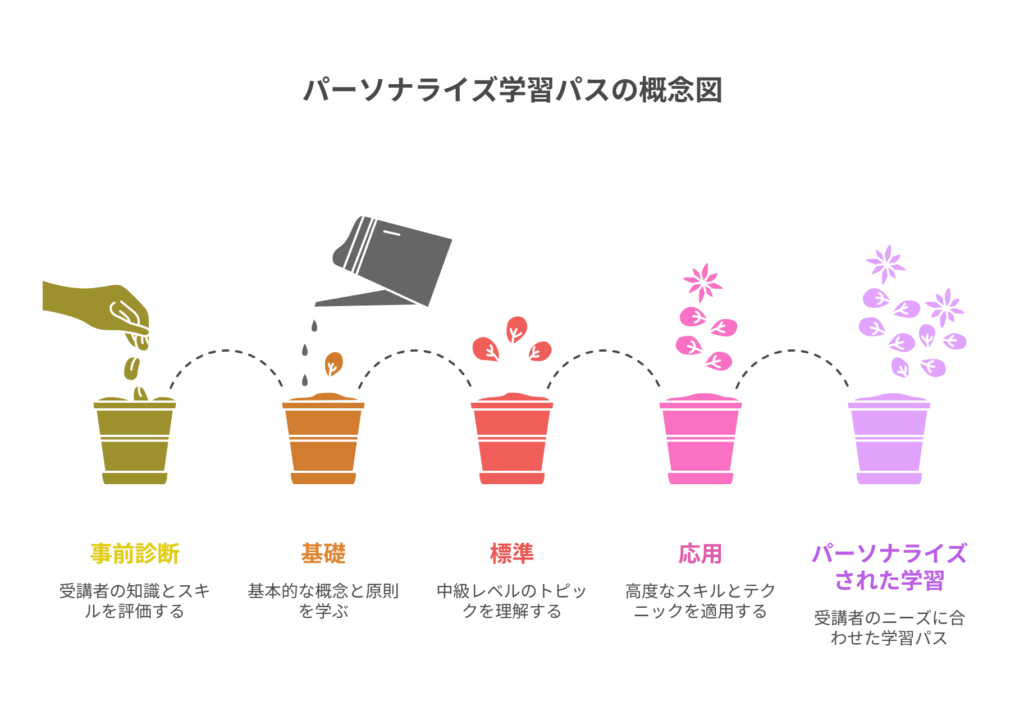

画一的なコンテンツではなく、受講者一人ひとりに合わせた学習の道筋(学習パス)を設計します。

- ペルソナの定義: ステップ0で定義した対象者をさらに深掘りし、「どのような業務目標を持ち、何に躓いているのか」といった具体的なペルソナを設定します。

- 事前診断と分岐設計: 研修開始前に簡単な診断テストを実施し、受講者の初期レベルを判定します。その結果に応じて、「基礎コース」「応用コース」のように、提供する学習モジュールの構成を動的に変更する仕組みを設計します。

- マイクロラーニング中心の構成: 学習の継続性を高めるため、コンテンツは1本あたり3〜7分程度の短い動画やテキストで構成する「マイクロラーニング」形式を基本とします。さらに、「3日後に重要ポイントをクイズで復習させる」といった間隔反復の仕組みを組み込むと、記憶の定着に効果的です。

ステップ3:プロンプト設計【再現性を生む指示書の技術】

AIに意図通りのコンテンツを生成させるには、質の高い指示書、すなわち「プロンプト」の設計が鍵となります。毎回ゼロから考えるのではなく、再利用可能な雛形(テンプレート)を作っておくのが効率的です。

再利用可能なプロンプト雛形

アウトライン生成:章立てと学習目標を出力

### 目的・指示

あなたは「社内研修コンテンツ設計の専門家」です。

社内研修において、[研修内容のテーマ]を効果的に学習できるよう、**章立て(アウトライン)と各章ごとの学習目標**を作成してください。

成果物は、受講者が体系的に理解を深められるよう整理された構成で提示してください。

### 文脈・前提

- **背景:**

本研修は、社員のスキル向上と組織全体の知識基盤強化を目的として企画されています。研修テーマに沿った体系的な学習プロセスを設計することで、受講者が実務に活かせる知識とスキルを習得できるようにする必要があります。

- **対象読者:**

社内の一般社員(入社3〜10年程度)、基礎的な業務知識は有しているが、専門的な研修テーマについては初学者レベル。学習に対して前向きであり、実務に直結する内容を重視する傾向があります。

- **制約条件:**

- 各章には必ず「学習目標」を明記すること

- 専門用語は必要に応じて簡潔に解説を加えること

- 内容は実務に応用可能な形で提示すること

- 不要な冗長表現は避け、簡潔かつ丁寧にまとめること

- **評価観点:**

- 章立ての網羅性と体系性

- 学習目標の具体性と実務適用性

- 専門用語の平易な説明

- 読みやすさと論理的な流れ

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. 章立て(第1章〜第X章)

2. 各章の学習目標(箇条書き)

- **文字数・分量:**

- 全体で1,000〜1,500字程度

- 各章の学習目標は3〜5項目以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 不要にカジュアルな表現は避ける

- 「理解する」「習得する」「応用できる」といった学習到達度を示す動詞を推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な定義を添えること 生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

ケース問題生成:現場データに基づく状況設定→選択肢→解説

### 目的・指示

あなたは「社内研修コンテンツ作成担当者」です。

新入社員から中堅社員までを対象に、**[研修内容のテーマ]に関するケース問題**を作成してください。

ケース問題は「現場データに基づく状況設定 → 選択肢 → 解説」の3層構造で提示し、学習者が実務に即した判断力を養えるようにしてください。

### 文脈・前提

- **背景:**

社内研修において、座学だけではなく実務に近いシナリオを通じて学習者が自ら考える機会を提供する必要があります。特に、現場で起こり得る課題や判断場面をケース問題として提示することで、理解の定着と応用力の強化を図ります。

- **対象読者:**

- 職種: 一般社員、リーダー候補者

- 経験年数: 入社1〜5年程度

- 前提知識: 基本的な業務知識は有しているが、応用的な判断力やリスク対応力は発展途上

- 価値観: 実務に役立つ知識を重視し、丁寧で穏やかな解説を好む

- **制約条件:**

- ケース問題は必ず「状況設定 → 選択肢 → 解説」の3層構造で作成すること

- 専門用語は必要に応じて簡潔に補足説明を加えること

- 選択肢は3〜4つ提示し、誤答にも学びが得られるように解説を付与すること

- 実際の現場データや事例を参考にしたリアリティのある設定とすること

- **評価観点:**

- 実務に即したリアリティがあるか

- 選択肢が多様で学習効果を高める構成になっているか

- 解説が丁寧で穏やか、かつ理解を深める内容になっているか

- 専門用語が平易に説明されているか

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の文章

- **項目:**

1. ケース問題(状況設定)

2. 選択肢(3〜4つ)

3. 解説(各選択肢ごとに丁寧な説明)

- **文字数・分量:**

- ケース問題: 200〜300字程度

- 選択肢: 各50字以内

- 解説: 各100〜150字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 禁止: 俗語、過度にカジュアルな表現

- 推奨: 「〜が望ましい」「〜と考えられます」など穏やかな表現

- 専門用語は必要に応じて簡潔に定義を添えること ロールプレイ台本:顧客タイプ別の反応バリエーションを複数生成

### 目的・指示

あなたは「社内研修コンテンツ作成担当者」です。

新入社員や若手社員向けに、**[研修内容のテーマ]**に関する「ロールプレイ台本」を作成してください。

この台本は、**顧客タイプ別の反応バリエーションを複数提示**し、受講者が実践的に学べるようにすることを目的とします。

### 文脈・前提

- **背景:**

社内研修において、座学だけではなく実践的なスキル習得が求められている。特に顧客対応においては、顧客のタイプや反応に応じた柔軟な対応力が重要である。そのため、複数の顧客タイプを想定したロールプレイ台本を作成し、受講者が多様な状況を体験できるようにする。

- **対象読者:**

- 新入社員や入社3年目までの若手社員

- 顧客対応の経験が浅く、基本的なマナーや対応フローを学んでいる段階

- 穏やかで丁寧な言葉遣いを重視し、安心感を持って学習できることを期待している

- **制約条件:**

- 顧客タイプは最低3種類以上(例:協力的な顧客、慎重で疑念を持つ顧客、感情的な顧客)

- 各台本には「社員の発言例」と「顧客の反応例」を明示すること

- 不適切な表現や攻撃的な言葉は使用しない

- 実務に即した内容とし、過度に理想化しない

- **評価観点:**

- 顧客タイプごとの反応バリエーションが網羅されているか

- 発言例が簡潔かつ実践的であるか

- 読み手が安心して学べる丁寧なトーンで書かれているか

- 専門用語は必要に応じて平易な説明を加えているか

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の文章

- **項目:**

1. 顧客タイプの説明

2. ロールプレイ台本(社員の発言例/顧客の反応例)

3. 学習のポイント(各ケースごとの振り返り)

- **文字数・分量:**

- 各顧客タイプごとに300〜400字程度

- 全体で1,000〜1,200字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風、穏やかで安心感を与える表現

- **語彙ルール:**

- 禁止語: 俗語、攻撃的な表現、過度にカジュアルな言い回し

- 推奨語: 「承知いたしました」「恐れ入りますが」「ご安心ください」などの丁寧表現

- 専門用語は必要に応じて注釈を加える クイズ生成:重要概念の理解度確認(選択式と記述式を混在)

### 目的・指示

あなたは「社内研修コンテンツ制作者」です。

新入社員から中堅社員までを対象に、**[研修内容のテーマ]に関する重要概念の理解度を確認するためのクイズ**を作成してください。

クイズは選択式と記述式を組み合わせ、学習者が知識を定着させるとともに、自らの理解度を振り返ることができる内容としてください。

### 文脈・前提

- **背景:**

本研修は、社員が業務に必要な知識を体系的に習得し、実務に応用できる力を養うことを目的としています。従来の研修では知識の一方的な伝達に偏りがちであったため、理解度を確認できる仕組みとしてクイズ形式を導入します。

- **対象読者:**

- 職種: 事務職・技術職を含む幅広い社員

- 経験年数: 入社1〜5年程度

- 前提知識: 基本的な業務知識はあるが、専門用語や抽象的な概念には不慣れな場合がある

- 価値観: 穏やかで丁寧な説明を好み、安心して学べる環境を重視する

- **制約条件:**

- 難解な専門用語は避け、必要に応じて簡潔な定義を添える

- 選択式(4択程度)と記述式(短答式)を必ず混在させる

- 問題数は5〜10問程度とし、学習時間は15分以内を想定する

- 解答例・解説を必ず付与する

- **評価観点:**

- 重要概念を網羅しているか

- 問題文が簡潔で分かりやすいか

- 解説が学習者の理解を深める内容になっているか

- 穏やかで丁寧な表現が維持されているか

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の文章

- **項目:**

1. クイズ概要(目的・対象・所要時間)

2. 問題(選択式・記述式を混在)

3. 解答例と解説

- **文字数・分量:**

- 全体で2,000〜3,000字程度

- 各問題文は200字以内、解説は300字以内を目安とする

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風。学習者に安心感を与える穏やかな表現を用いる

- **語彙ルール:**

- 禁止: 専門用語の多用、断定的で威圧的な表現

- 推奨: 「〜と考えられます」「〜の可能性があります」など柔らかい言い回し

- 専門用語は必要に応じて簡潔に定義を添える スライド文面:1枚=見出し+要点3つ+話すべき例

### 目的・指示

あなたは社内研修コンテンツ作成の支援者です。

研修担当者が利用できるように、**[研修内容のテーマ]**に関するスライド文面(1枚分:見出し+要点3つ+話すべき例)を作成してください。

### 文脈・前提

- **背景:** 社内研修において、受講者が理解しやすく、かつ実務に活かせる知識を提供するために、簡潔で整理されたスライド文面が必要となっている。

- **対象読者:** 社内の研修担当者。受講者に分かりやすく伝えることを重視し、専門用語を過度に使用せず、丁寧で穏やかな説明を心がける人物。

- **制約条件:**

- スライド1枚につき「見出し」「要点3つ」「話すべき例」を必ず含めること

- 文量は簡潔で、スライドに収まる程度にすること

- 難解な専門用語は避け、必要な場合は簡単な補足を加えること

- **評価観点:**

- 要点が明確であること

- 実務に直結する具体性があること

- 丁寧で穏やかなトーンで表現されていること

- 説明例が受講者の理解を助ける内容であること

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の文章

- **項目:**

1. 見出し(スライドのタイトル)

2. 要点(3つの箇条書き)

3. 話すべき例(講師が口頭で補足する具体例)

- **文字数・分量:**

- 見出し:20字以内

- 要点:各30字以内

- 話すべき例:全体で150字程度

- **トーン:** 丁寧で穏やかなビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 禁止:過度に専門的な略語、カジュアルすぎる表現

- 推奨:平易で理解しやすい言い回し、受講者の実務に結びつく表現 ステップ4:コンテンツ自動生成の具体的ワークフロー

設計が固まったら、ツールを組み合わせてコンテンツを生成していきます。

- テキスト生成 (ChatGPT, Claudeなど): 設計したプロンプトを使い、まずは研修のアウトライン、スライドのテキスト、クイズ、ロールプレイの台本など、すべてのテキスト要素を生成します。

- デザイン・資料化 (Canva, Gammaなど): 生成したテキストを、企業のブランドガイドラインに沿ったスライドテンプレートに流し込みます。AI搭載ツールを使えば、テキスト内容に応じたレイアウトやアイコンの提案も自動で行われます。

- 動画化 (Synthesia, Vrewなど): 生成した台本を元に、AIアバターが話す動画コンテンツを作成します。多言語対応や字幕の自動生成も可能です。

- LMSへの搭載 (Moodle, aneasyなど): 作成した各コンテンツを学習管理システム(LMS)にアップロードし、ステップ2で設計した学習パス通りに受講者に配信されるよう設定します。理解度テストや質問対応のAIチャットボットもここで設定します。

ポイント: 最初から大規模に展開するのではなく、まずは1つのテーマ(例: 動画3本 + クイズ5問)で「最小構成」のパイロット版を作成し、小さな範囲で試すのが成功の秘訣です。

ステップ5:品質保証【信頼を失わないための必須工程】

AIの生成物はあくまで「下書き」です。公開前には必ず人間の目による品質チェックを行います。この工程を省略すると、誤情報や不適切な表現によって組織の信頼を大きく損なうリスクがあります。

- ファクトチェック: 生成された内容に含まれる数値、固有名詞、法規制などの事実情報が正確か、必ず一次情報にあたって確認します。

- SMEレビュー: SME(Subject Matter Expert)、つまりその業務に精通した現場のエース社員や管理職に内容を確認してもらい、現場の実態と乖離がないか、専門的な観点から見て不適切な点はないかをレビューしてもらいます。

- バイアス・表現の検証: 生成されたコンテンツが、特定の性別、年齢、国籍などに偏った表現になっていないか、意図せず誰かを傷つける可能性のある表現が含まれていないかを慎重に検証します。

- 生成ログの保管: 「誰が、いつ、どのようなプロンプトで、何を生成したか」を記録しておきます。これにより、後から問題が発生した際の原因究明や、コンテンツの再現性を担保できます。

ステップ6:配信とエンゲージメント設計

良いコンテンツを作っても、受講されなければ意味がありません。学習意欲を高め、継続を促す仕掛けを設計します。

- 学習を促進する仕組み: 小テストに合格するとデジタルバッジがもらえる、学習の進捗状況がダッシュボードで可視化される、受講者同士で質問し合えるオンラインコミュニティを用意するなど、ゲームの要素を取り入れる(ゲーミフィケーション)と効果的です。

- 24時間対応の質問窓口: 学習中に生まれた疑問をすぐに解決できるよう、社内資料を学習させたAIチャットボットを設置します。

- 継続を促す通知設計: 「1週間前に学習した内容の復習クイズです」といったリマインダーを、業務で使うチャットツール(SlackやTeamsなど)と連携して通知することで、学習の習慣化をサポートします。

ステップ7:効果測定と改善サイクル

研修は「やりっぱなし」で終わらせず、効果をデータで測定し、次の改善に繋げるサイクルを回し続けます。

- 学習KPIと業務KPIの相関分析: LMSから取得できる学習データ(完了率、テスト正答率など)と、人事システムや営業支援システムから取得できる業務データ(売上、成約率など)を突き合わせ、研修が実際の業務成果にどれだけ貢献したかを可視化します。

- A/B比較による効果検証: 例えば、AIで生成した新しいロールプレイ教材の効果を確かめたい場合、Aグループには新教材を、Bグループには従来の教材を提供し、その後の業績を比較することで、新教材の優位性を客観的に評価できます。

- 定量的データと定性的フィードバックの両輪: 数値データだけでなく、受講者アンケートの自由記述欄やヒアリングから得られる「声」も重要です。「あの事例は分かりにくかった」「もっとこういうケースが知りたい」といった定性的なフィードバックを次のコンテンツ改善に活かします。

ステップ8:セキュリティと運用ガバナンスの確立

AIの利便性を享受するには、それに伴うリスクを管理するルール作りが不可欠です。

- データ取り扱いのルール: 会社の機密情報や個人情報を外部のAIサービスに入力する際のルールを明確に定めます。入力前に匿名化・抽象化する、特定のキーワードを含む情報は入力禁止にする、などの具体的なガイドラインを作成します。

- ツールの利用ルール: どのAIツールを、どの範囲の業務で利用して良いかを定めます。特に、著作権や商用利用に関するツールの利用規約を遵守するよう周知徹底します。

- 更新プロセスの定義: 研修内容は、会社の制度変更や市場の変化に伴い陳腐化します。教材の定期的な見直し(例: 四半期に一度)、改訂時の承認フロー、古い情報の撤回手順などをあらかじめ定義しておきます。

ステップ9:スケール戦略(内製・外部支援のハイブリッド)

全社展開を見据え、効率的にスケールさせるための戦略を立てます。

- 役割分担の最適化: 会社独自のノウハウや企業文化に関するコアな研修は内製化し、一般的なビジネススキルや専門性の高い領域は外部の研修サービスや専門家と協業するなど、テーマによって内製と外部委託を使い分けるのが賢明です。

- テンプレートの資産化: ステップ3で作成したプロンプトの雛形や、ステップ4で作成したスライドのデザインテンプレートを「会社の資産」として管理し、他の部署でも流用できるようにすることで、全社的な生産性が向上します。

- 研修担当者の役割再定義: 研修担当者の役割は、コンテンツを「作る人」から、学習効果を最大化する「設計者」、そして受講者の学びを促進する「ファシリテーター」へと進化していきます。

ステップ10:助成金の活用によるコスト最適化

AI研修の導入や外部サービスの利用にはコストがかかりますが、国の助成金を活用することで負担を軽減できる場合があります。

- 人材開発支援助成金など: 事業主が従業員に対して職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練などを実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成される制度があります。条件によっては、受講料の最大75%が補助対象となるケースも存在します。

- 申請のポイント: 助成金の活用には、研修計画書の提出や効果測定の報告が求められることが多いため、本記事で解説したステップ0(目的・KPI設定)やステップ7(効果測定)の計画がそのまま申請書類として役立ちます。最新の条件や申請方法は、厚生労働省や地域の労働局のウェブサイトで必ず確認してください。

第3章:サービス・ツールの選び方|失敗しないための意思決定基準

自社に最適なツールや外部サービスを選ぶための具体的な基準を解説します。

3-1. 外部の研修サービスを選定する5つの重要基準

自社だけで全てを賄うのが難しい場合、外部の専門サービスを活用するのも有効な選択肢です。その際は、以下の5つの基準で比較検討しましょう。

- レベル適合性: 自社社員のAIリテラシー(基礎知識、実務応用スキルなど)に合ったカリキュラムが提供されているか。「初心者向け」「実務者向け」「管理者向け」など、段階的なプログラムが設計されていると理想的です。

- カスタマイズ性: 一般的な知識だけでなく、自社の業務内容、使用ツール、成功事例などを反映させた、オーダーメイドの研修コンテンツを作成できるか。カスタマイズの自由度と、その際にかかる追加費用を確認しましょう。

- 費用対効果(ROI)の明確さ: 料金体系が明確であることはもちろん、その投資によってどのような業務成果(KPI改善)が期待できるのか、具体的なシミュレーションや過去事例に基づいて説明してくれるか。

- フォロー体制の充実度: 研修が終了した後のサポートは万全か。受講者からの質疑応答、実践における伴走支援、追加教材の提供、学習者コミュニティの運営など、学習効果を持続させるための仕組みがあるかを確認します。

- 実績の類似性: 自社と同じ業種や企業規模での導入実績や成功事例があるか。類似ケースでの実績は、自社で成果を出すための再現性が高いことを示す有力な証拠となります。

【RFP(提案依頼書)作成時のチェック項目例】

- 学習目標と業務KPIの具体的な紐付けについて、どのような提案がありますか?

- 職種、拠点、習熟度レベルに応じた学習コンテンツのパーソナライズは、どの程度まで可能ですか?

- 生成されるコンテンツのファクトチェックや専門家レビューは、どのような体制・手順で行われますか?

- 実践的なロールプレイングや、隙間時間で学べるマイクロラーニングに対応していますか?

- 助成金の申請支援や、効果測定に使えるテンプレートの提供はありますか?

3-2. 代表的なツールの役割と使いどころ

AI研修コンテンツの自製を目指す場合、複数のツールをその役割に応じて組み合わせるのが一般的です。

| 役割 | 代表的なツール例 | 主な用途 |

|---|---|---|

| テキスト生成 | ChatGPT, Claude, Gemini | 研修のアウトライン作成、スライド原稿、クイズ、ロールプレイ台本、要約文の生成 |

| デザイン・資料化 | Canva, Gamma, Beautiful.ai | ブランドガイドラインに準拠したスライドやワークシートの自動レイアウト、図解作成 |

| 動画生成 | Synthesia, HeyGen, Vrew | テキスト(台本)からAIアバターによる解説動画を生成、ナレーション、多言語字幕の自動付与 |

| LMS連携・配信 | Moodle, aneasy, LearnDash | 学習パスの管理、進捗状況の追跡、理解度テストの実施、AI質問チャットボットの設置 |

注意: 上記のツール名はあくまで一例です。ツールの選定にあたっては、自社の目的、セキュリティポリシー、予算、管理のしやすさなどを総合的に考慮し、社内規程に従って運用してください。

第4章:よくある誤解と失敗パターン|落とし穴を回避する知恵

AI研修導入で陥りがちな失敗パターンとその回避策を知っておくことで、無駄な投資や手戻りを防げます。

- 誤解1:「AIに任せれば、完璧な教材が自動で完成する」

- 現実: AIの生成物はあくまで「質の高い下書き」。事実誤認や文脈に合わない表現を含む可能性があります。

- 回避策: 必ずファクトチェックと現場の専門家(SME)によるレビューを必須の工程として組み込みます。

- 誤解2:「一度作れば、ずっと使える」

- 現実: ビジネス環境、社内ルール、製品仕様は常に変化します。研修コンテンツも定期的に見直さないとすぐに陳腐化します。

- 回避策: 四半期に一度など、定期的なコンテンツ見直しのタイミングを計画に盛り込み、更新責任者を明確にしておきます。

- 誤解3:「全社員に同じ研修を受けさせるのが最も効率的だ」

- 現実: 受講者間の知識やスキルの差は、学習意欲と定着率を著しく低下させる原因になります。

- 回避策: 事前診断テストを導入し、結果に応じて学習パスを分岐させる仕組みを標準化します。

- 誤解4:「研修後のアンケートで『満足』が多ければ成功だ」

- 現実: 学習満足度が高いことと、実際の業務成果が上がることとは必ずしも一致しません。

- 回避策: 評価指標は、満足度だけでなく、業務KPI(成約率、処理時間、ミス率など)の変化を正として設定します。

- 誤解5:「無料のAIツールを使えばコストはかからない」

- 現実: 無料ツールはセキュリティ、権限管理、ログ保全の面で企業利用には不十分な場合があります。機密情報の漏洩リスクにも繋がります。

- 回避策: 扱う情報の機密性や管理の必要性に応じて、セキュリティ機能が充実した有償プランの導入を検討します。

- 誤解6:「社外の一般的な事例を使った研修で十分だ」

- 現実: 受講者は、自社の製品名、顧客、業務フローといった「自分ごと」として捉えられる事例でなければ、なかなか学習内容が腹落ちしません。

- 回避策: 社内の成功事例やデータを、個人情報や機密情報を適切に匿名化・加工した上で、教材に積極的に組み込みます。

第5章:【事例】職種別ユースケースと成功のポイント

AI研修が具体的にどのように業務成果に結びついているのか、匿名化した事例を元に紹介します。

- ケース1:営業職(製薬業界)

- 課題: 新薬の専門知識が複雑で、医師への説明にばらつきがあり、成約率が伸び悩んでいた。

- 施策: 医師のタイプ(多忙なタイプ、懐疑的なタイプなど)をAIに設定し、様々な反応を返す対話シミュレーションを開発。営業担当者はいつでもロールプレイングで実践訓練できるようにした。

- 成果: 導入後6ヶ月で、研修対象となった新製品の説明からの成約率が約40%向上。

- ケース2:若手育成(金融業界)

- 課題: 入社後のOJTで、先輩社員が多忙なため気軽に質問できず、若手の不安や疑問が解消されないまま離職に繋がるケースが多発。

- 施策: 社内規定や業務マニュアルを学習させたAIメンター(チャットボット)を導入。24時間いつでも匿名で初歩的な質問ができる環境を整備した。

- 成果: 導入後1年で、入社2年以内の若手離職率が約52%減少。副次的に、顧客満足度スコアも15ポイント上昇した。

- ケース3:店舗運営(小売業界)

- 課題: 全店舗で一律の販売研修を行っていたが、立地や客層によって売れ筋商品が異なり、効果が限定的だった。

- 施策: 各店舗のPOSデータを分析し、店舗ごとの売れ筋商品や課題に応じた学習コンテンツ(接客トーク、商品陳列のコツなど)をマイクロラーニング形式でAIが自動生成・配信する仕組みを構築。

- 成果: パイロット導入した店舗の平均売上が、非導入店舗に比べて約20%伸長。

- ケース4:事務・バックオフィス(建設業界)

- 課題: 契約書や申請書など、定型的な文書作成に多くの時間が割かれ、コア業務を圧迫していた。

- 施策: Microsoft 365 Copilotなどを活用し、過去の類似文書を元にドラフトを自動生成する研修を実施。プロンプトのコツや、生成物のチェックポイントを体系化して展開した。

- 成果: 対象部門において、一人あたり月間平均1.5時間の文書作成時間を削減することに成功。

これらの成功事例に共通するのは、研修テーマが明確な業務KPIに直結しており、現場の「あるある」を反映したリアルなコンテンツが用意され、さらに研修後のフォロー体制がセットで設計されている点です。

第6章:【FAQ】よくある質問

最後に、AI研修の導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q1. まずは小さく試してみたいのですが、何から始めるべきですか?

- A1. 最も課題が明確な1つのテーマに絞り、「動画3本+クイズ5問+質問ボット」といった最小構成でパイロット運用するのがおすすめです。2週間〜1ヶ月程度の短期間で効果を検証し、その結果を元に次の展開を判断しましょう。

- Q2. 生成AIが誤った情報を生成するのが心配です。対策はありますか?

- A2. 2つの対策が必須です。第一に、コンテンツ公開前に必ず人間(できればその業務の専門家)によるファクトチェックとレビューを行うプロセスを標準化すること。第二に、生成物には出典を明記させ、利用者にも「AIによる生成情報であり、不確実性を含む可能性がある」ことを注記として表示することです。

- Q3. 社内の機密情報の取り扱いはどうすればよいですか?

- A3. 事前に社内の情報セキュリティ部門と連携し、明確なルールを策定することが不可欠です。一般的には、AIに入力する前に機密箇所を匿名化・抽象化する、利用範囲と保存期間を限定する、セキュリティ基準を満たしたエンタープライズ向けのAIサービスを利用する、といった対策を行います。

- Q4. たくさんツールがあって、どれを選べば良いかわかりません。

- A4. 万能なツールはありません。まずは「テキスト生成」「デザイン」「動画」「配信管理(LMS)」といった役割ごとに、自社の目的を最も効率的に達成できるツールは何か、という観点で検討します。特に、企業の利用においてはセキュリティ機能と管理機能(ユーザー権限設定、ログ監視など)を重視して選定することが重要です。

- Q5. 導入してから、どのくらいの期間で成果が見え始めますか?

- A5. 目指す成果(KPI)によります。受講完了率やテスト正答率といった「学習KPI」であれば、パイロット運用を開始して1〜3ヶ月で変化が見え始めることが多いです。一方、売上や成約率、離職率といった「業務KPI」の変化を観測するには、3〜6ヶ月程度の期間を見るのが一般的です。

- Q6. 外部の研修サービスを利用する必要はありますか?

- A6. 自社にノウハウがない場合や、迅速に質の高い研修を立ち上げたい場合には、外部サービスの活用は非常に有効です。その際は、本記事で紹介した5つの選定基準(レベル適合性、カスタマイズ性、費用対効果、フォロー体制、実績の類似性)を元に、自社の課題解決に本当に貢献してくれるパートナーかどうかを慎重に見極めましょう。

まとめ:AIで「作る」を自動化し、人は「成果を出す」に集中する時代へ

本記事では、AIを活用して社内研修コンテンツを自動生成し、学習効果と業務成果を最大化するための具体的な方法論を網羅的に解説しました。

生成AIは、研修コンテンツ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる強力な武器ですが、その真価は、学習体験のパーソナライズ、24時間対応の学習サポート、そしてそれらを支える厳格な品質管理によって初めて発揮されます。

すべての成功事例に共通するのは、研修の目的を明確な業務KPIに直結させ、データを元に継続的な改善サイクルを回し続けていることです。実例が示すように、正しく設計・運用すれば、成約率や売上、離職率、業務工数といった経営に直結する指標を大きく改善することが可能です。

この記事を読んだあなたの、次なる第一歩。それは、完璧な計画を立てることではありません。まずは、社内で最もニーズの高い1つのテーマで小さなパイロットプロジェクトを立ち上げ、プロンプトの雛形を作ってみることです。小さく始め、効果を測定し、成功の仕組みを横展開していく。このアプローチこそが、AI時代における新しい研修のあり方であり、組織の競争力を根本から引き上げる鍵となるでしょう。

AIで社内研修、裏側で起きていたこと ― 「AIでよろしく」丸投げ案件を現場主導に変えた話 先日、私は「AIで社内研修コンテンツを自動生成する実践ガイド」という、いささか教科書的な記事を執筆しました。目的設定からROIの算出まで、フ[…]