- 1 AIで社内文書を劇的に効率化!規定・マニュアル作成の手順と安全対策ガイド

- 2 はじめに:「作成に時間がかかる」「更新が追いつかない」その悩みをAIで根本解決へ

- 3 【要点まとめ】この記事でわかる最も重要なこと

- 4 第1章:基礎理解 – AI導入でマニュアル作成は何が変わり、何が変わらないのか

- 5 第2章:実践ガイド – 規定・マニュアル自動生成の8ステップ完全解説

- 6 第3章:使い分けガイド – 状況別の最適ツールと進め方

- 7 第4章:よくある失敗と回避策 – 先人たちの教訓に学ぶ

- 8 第5章:セキュリティとガバナンス – 安全なAI活用のための最低限のルール

- 9 第6章:成果の可視化と横展開 – 小さく始めて大きく育てる方法

- 10 第7章:よくある質問(FAQ)

- 11 まとめ:AIとの協働で、マニュアルを「負債」から「資産」へ

AIで社内文書を劇的に効率化!規定・マニュアル作成の手順と安全対策ガイド

はじめに:「作成に時間がかかる」「更新が追いつかない」その悩みをAIで根本解決へ

「この業務のマニュアル、どこかにありましたっけ?」

「最新版はどれ?担当者が辞めてから誰も更新できなくて…」

多くの組織で、社内規定や業務マニュアルは「あるべきもの」とされながらも、作成と維持に膨大なコストがかかる悩ましい存在です。担当者は現場から情報を集め、複雑な手順を整理し、誰にでもわかるように整形し、複数部署のレビューを通し、公開後も陳腐化しないよう更新を続けなければなりません。

結果として、以下のような課題が常態化していないでしょうか。

- 作成に数週間〜数ヶ月かかる: ヒアリングやレビューの調整で、本来の業務が圧迫される。

- 品質が担当者依存になる: 書く人によって詳しさやフォーマットがバラバラで、読みにくい。

- 更新が追いつかず形骸化する: システムのアップデートや業務変更に追従できず、誰も見なくなる。

- 暗黙知が引き継がれない: ベテランの知見が文書化されず、退職とともに失われる。

本記事では、こうした根深い課題を解決するため、生成AIと人間の協働を前提とした、新しい規定・マニュアル作成・運用フローを徹底解説します。

単なるツールの紹介ではありません。構成案の作り方から、動画や操作記録からの手順自動抽出、FAQや研修コンテンツへの展開、そして最も重要なセキュリティ対策まで、すぐに試せるプロンプト例やチェックリストを交えながら、一気通貫で実践できる具体的な手順を網羅しました。

この記事を読み終える頃には、あなたはAIを単なる「文章作成アシスタント」ではなく、ナレッジマネジメントを革新する強力な「パートナー」として使いこなすための、明確なロードマップと具体的な武器を手にしているはずです。

この記事が特に役立つ方

- マニュアル作成担当者: とにかく早く、高品質で統一されたフォーマットのマニュアルを整備したい方

- チームマネージャー: メンバーに依存した暗黙知を形式知化し、業務の属人化を解消したい方

- DX・業務改善推進者: 既存の動画資産や会議メモを有効活用し、更新の手間を劇的に削減したい方

- 人事・研修担当者: FAQや研修コンテンツまで含め、現場で本当に「使われ続ける」仕組みを構築したい方

- 情報システム・セキュリティ担当者: セキュリティとガバナンスを担保しつつ、AIの業務活用を安全に推進したい方

【要点まとめ】この記事でわかる最も重要なこと

忙しい方のために、まず結論からお伝えします。AIを活用したマニュアル作成を成功させる鍵は、以下の7つのポイントに集約されます。

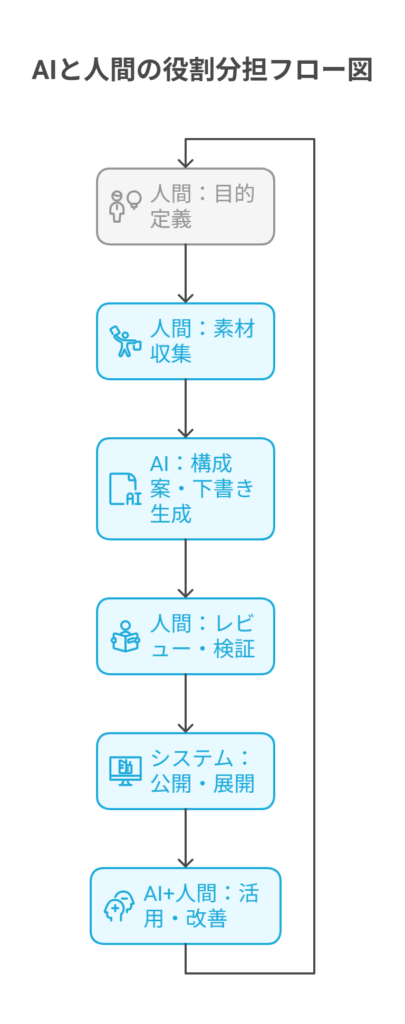

- 成功の鍵は「AIと人間の戦略的な協働」: 人が「目的」と「読者」を定義し、AIに面倒な下書きや整形を任せ、最終的な正確性と表現のニュアンスは人が責任を持って仕上げる、という役割分担が最も重要です。

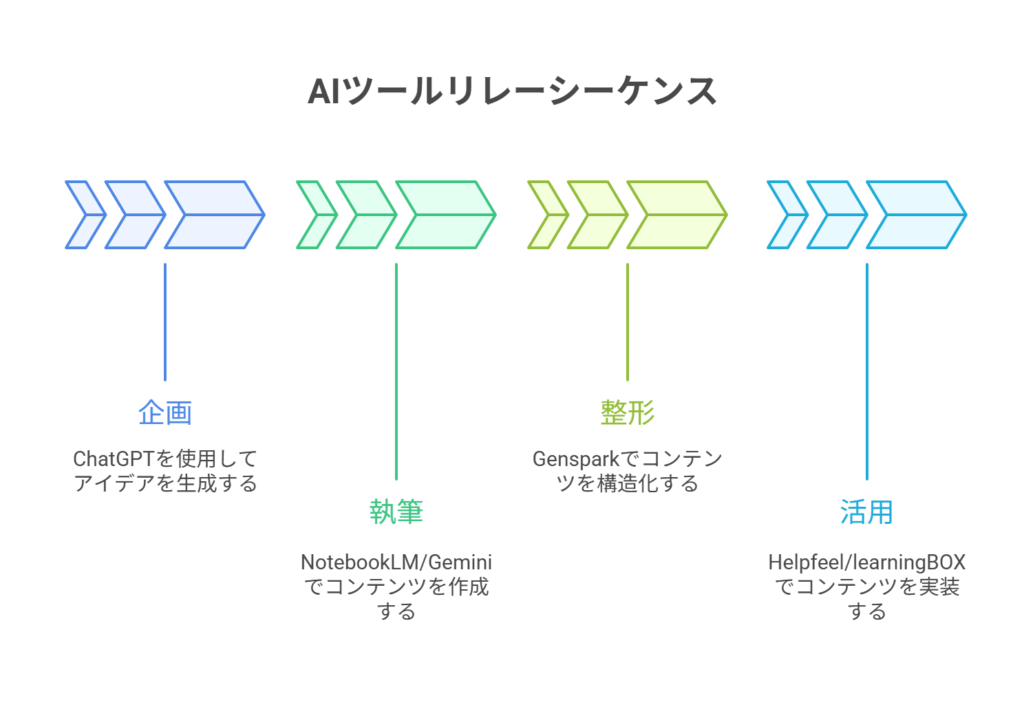

- ツールは「リレー方式」で使い分ける: 1つの万能ツールに頼るのではなく、「構成案(ChatGPTなど)→社内情報からの本文生成(NotebookLMなど)→整形・ドキュメント化(Gensparkなど)」と、各工程で得意なツールを使い分けるのが最も効率的です。

- 「動画」と「操作記録」が最強のインプット: PC画面の操作動画やブラウザのクリック記録から手順を自動抽出するのが現代の主流です。スクリーンショット付きの手順書や多言語字幕つきの動画マニュアルまで、一気に生成できます。

- 「作って終わり」にしない仕組みが不可欠: 作成したマニュアルを多言語に翻訳したり、FAQを自動生成したり、LMS(学習管理システム)と連携させたりすることで、「使われ続ける」生きたナレッジへと進化させます。

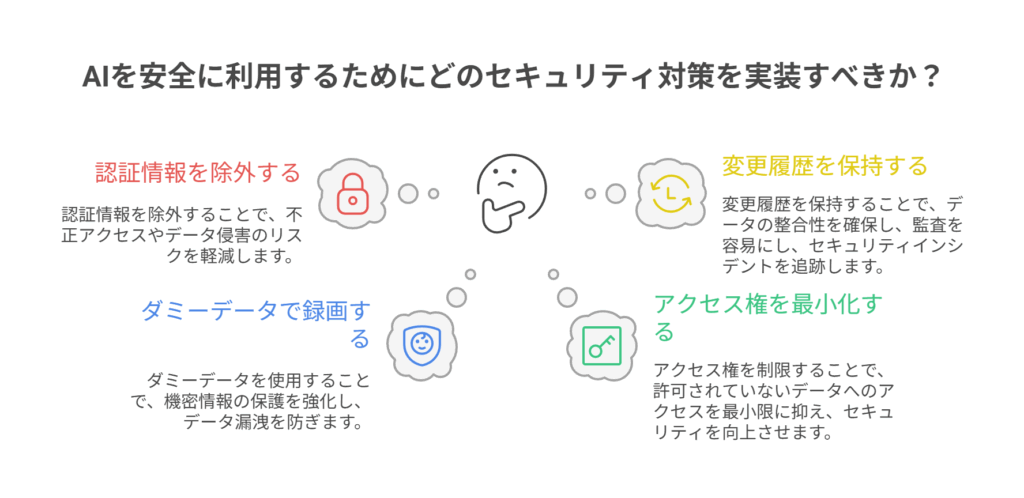

- セキュリティ配慮は「最初」に行う: プロンプトに認証情報を記述しない、録画はダミー環境で行うなど、基本的なセキュリティ対策をプロセスに組み込むことが、安全なAI活用の絶対条件です。

- 効果は驚くほど大きい: ある調査では、生成AIの活用で週5時間以上の業務時間削減を実感する利用者が多数を占めます。まずは小さなテーマで成果を可視化し、成功体験を横展開していくのが王道です。

- 「型」を持つことが再現性を生む: 本記事で紹介するステップ、プロンプト、チェックリストを「型」として活用することで、誰が担当しても一定の品質とスピードを担保できるようになります。

それでは、これらの要点を一つずつ深掘りしていきましょう。

第1章:基礎理解 – AI導入でマニュアル作成は何が変わり、何が変わらないのか

AIの導入は、単なる効率化ツールではありません。マニュアル作成における人間とテクノロジーの役割を再定義する、大きなパラダイムシフトです。成功のためには、まず「AIが得意なこと」と「人間が引き続き担うべきこと」を明確に区別することが不可欠です。

AIが得意なこと(=積極的に任せるべき領域)

AIは、大量の情報を構造化し、目的に応じて再構成するタスクを驚異的なスピードと精度でこなします。

- 情報の要約・再構成: 長時間の会議の文字起こし、難解な仕様書、散在するメモなどを読み込ませ、「初心者向けに」「目的別に」といった指示で再編集させることができます。

- 手順の自動抽出: PC操作の録画動画やブラウザの操作ログを解析し、「ステップ1:〇〇をクリック」「ステップ2:△△を入力」といった具体的な手順を、スクリーンショットの挿入指示付きで自動的にリストアップします。

- 表現とフォーマットの統一: 事前にテンプレートを定義しておけば、見出しの付け方、注意喚起の表現(【注意】や【重要】など)、用語集のスタイルなどを、すべての文書で一貫させることができます。

- 多言語への展開: 完成した日本語版マニュアルをベースに、英語、中国語など多言語の字幕や翻訳版文書を、わずかな時間で生成します。グローバル展開のスピードが格段に向上します。

- 二次コンテンツへの展開: 作成したマニュアルから想定されるFAQ項目を自動でリストアップしたり、LMS(学習管理システム)で利用できるクイズ付きの学習コースを生成したりと、活用の幅を広げることができます。

人間が担うべきこと(=AIには任せられない重要領域)

一方で、AIは「なぜこのマニュアルが必要なのか」という文脈や、最終的な品質保証の責任までは負えません。以下の領域は、依然として人間の重要な役割です。

- 目的・対象者・適用範囲の定義: 「誰が、何を達成するために、このマニュアルを読むのか?」「どこまでの業務範囲をカバーし、何は対象外とするのか?」といった、プロジェクトの根幹を定義するのは人間の仕事です。この定義が曖昧だと、AIの出力も的外れなものになります。

- 正確性・妥当性の最終確認: AIが生成した手順が、実際の現場のオペレーションや、社内規定・法規制、監査要件などと完全に整合しているかを確認する「ファクトチェック」は、人間の専門家が担うべき最終防衛ラインです。

- 表現の最適化とニュアンスの調整: 現場で使われている独自の俗称や略語を追記したり、企業のブランドトーンに合わせた言い回しに調整したり、絶対に守るべき禁則事項を強調したりといった、細やかな配慮は人間にしかできません。

- セキュリティと権限設計: 文書内で扱う情報の機密性レベルを判断し、誰が閲覧・編集できるのかといったアクセス権限を設計し、安全な場所に保管する責任は人間が負います。

- 継続的な改善のオーナーシップ: マニュアルが公開された後、利用者からのフィードバックを収集し、定期的に内容を見直して改善していくプロセス全体を管理・推進する「オーナー」が必要です。

この分業が機能するための「3つの前提条件」

AIと人間の協働をスムーズに進めるためには、組織として以下の準備が整っていることが望ましいです。

- 元データ(インプット)が存在する: AIはゼロから何かを生み出すのではなく、与えられた情報を元に生成します。操作動画、会議の議事録、既存の資料、業務フロー図など、インプットとなる素材があることが大前提です。

- 版管理とレビュー体制が確立されている: 「誰が、いつ、何を承認したか」を追跡できる版管理の仕組みと、関係者(ステークホルダー)が内容を確認するレビュープロセスは、AIを使っても省略できません。

- 基本的なテンプレートと用語基準がある: 見出しの構造(H1, H2, H3の使い分け)、注意書きのフォーマット、社内での統一用語などを事前に決めておくと、AIによる生成物の品質が安定し、手戻りが減ります。

この役割分担と前提条件を理解することが、AIを活用したマニュアル作成プロジェクトの成功に向けた第一歩となります。

第2章:実践ガイド – 規定・マニュアル自動生成の8ステップ完全解説

ここからは、実際にAIツールを「リレー方式」で連携させながら、高品質なマニュアルを最短で作成するための具体的な8つのステップを、プロンプト例やチェックリストと共に解説します。

ステップ1:目的・読者・適用範囲を定義する【企画】

すべての土台となる最も重要なステップです。ここでの定義が、後続のAIによる生成物の品質を決定づけます。

【定義すべき項目】

- 読者像(ペルソナ): このマニュアルを読むのは誰か?(例:ITスキルが低い新入社員、業務に精通した中途配属者、外部の協力会社担当者、監査対応を行う管理職など)

- 目的(ゴール): 読者がこのマニュアルを読んだ後、何ができるようになってほしいか?(例:一人でシステムの初期設定を完了できる、ミスの多い特定の操作を正しく実行できる、監査担当者に業務プロセスを説明できる)

- 適用範囲(スコープ): どのシステム、どの部署、どの期間の業務を対象とするか?逆に、対象外とする事項は何か?(例:適用範囲は営業支援システムのA機能の日次運用のみ。管理者向けの設定や月次集計は対象外)

- 成果物の形式: 最終的にどのような形でアウトプットするか?(例:スクリーンショット付きの手順書PDF、字幕付きの動画マニュアル、社内Wikiの記事、LMSの学習コース)

【初回定義チェックリスト】

□ 想定読者のスキルレベルや前提知識を一行で言語化できているか?

□ マニュアルの目的を「〜できるようになる」という動詞で明確に表現できているか?

□ 「適用範囲」と「除外範囲」がセットで具体的に記述されているか?

□ 最終的なアウトプット形式から逆算して、必要な素材を想定できているか?

ステップ2:素材を収集・準備する【インプット】

AIにインプットするための元データを準備します。質の高い素材を用意することが、質の高いアウトプットへの近道です。

【主な素材の種類】

- 操作動画: PCの画面録画ツール(Windowsの標準機能、Loomなど)で実際の操作を録画します。成功パターンだけでなく、よくあるエラーや分岐パターンも意図的に含めると、後の手順書がより実践的になります。

- ブラウザ操作記録: Chrome拡張機能(ManualForceなど)を使えば、ブラウザ上でのクリック、入力、画面遷移などを自動でイベントログとして記録できます。クリック操作が多い業務に最適です。

- 既存のテキスト資料: 社内Wikiの記事、過去の議事録、Slackのやりとり、仕様書、問い合わせログなど、関連するテキスト情報はすべて集めます。

- 音声データ: オンライン会議や現場でのOJTの様子を録音し、文字起こしツールでテキスト化します。ベテランの口頭での説明には、貴重な「暗黙知」が豊富に含まれています。

【素材準備のポイント】

- 動画は1セッション10〜15分程度の短い単位に分割すると、AIによる要約や手順抽出の精度が向上します。

- 個人情報やパスワード、APIキーなどの機密情報が画面に映り込まないよう、テスト用のダミー環境で録画するのが理想です。

ステップ3:構成案(骨子)を作成する【設計】

集めた素材の概要とステップ1で定義した要件をAI(ChatGPTなどが得意)に伝え、マニュアル全体の目次と各章で説明すべき要点を生成させます。

【プロンプト例:ChatGPT向け構成案作成】

### 目的・指示

あなたは社内マニュアルの編集者です。

新入社員向けに、営業支援システムの「初期設定~日次運用」に関するマニュアルの**目次案**と**各節の要点(3~5点)**を作成してください。

目的は、初回セットアップ時のミス防止と日次運用の定着です。管理者設定は除外してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 新入社員が営業支援システムを利用開始する際、初期設定や日次運用での操作ミスが多発している。これを防ぐため、動画教材と会議メモをもとに、理解しやすい構成案を作成する必要がある。

- **対象読者:** 営業部門に配属された入社1年目の社員。ITスキルは基礎レベル。業務用システムの利用経験はほぼなし。丁寧な説明を好み、安心して作業できる手順を求めている。

- **制約条件:**

- 管理者設定に関する内容は含めない

- 素材は操作動画3本(ログイン/初期設定/日次運用)と会議メモのみを使用

- 見出し階層はH2(章)/H3(節)で構成

- 各節に3~5の要点を記載

- 注意書き項目を必ず含める

- **評価観点:** 網羅性、簡潔さ、専門用語の平易さ、動画との対応関係、注意事項の明確さ

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式(H2/H3見出し+箇条書き)

- **項目:**

1. 目次案(H2/H3構造)

2. 各節の要点(3~5点)

3. 注意書きに入れるべき項目(箇条書き)

- **文字数・分量:** 全体で1,000~1,500字程度。各節の要点は1項目あたり50字以内。

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風(敬語・穏やかな表現)

- **語彙ルール:**

- 禁止:略語や社内俗語のみでの説明

- 推奨:正式名称+簡潔な補足説明

- 専門用語は初出時に簡単な定義を付ける

生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

【構成案チェックリスト】

□ 目次が論理的な流れ(目的→準備→基本操作→例外処理→トラブルシューティング→FAQ)になっているか?

□ 各セクションに「なぜこの作業が必要か」という背景や目的を説明する項目が含まれているか?

□ 「注意点」や「やってはいけないこと」をまとめたセクションが設けられているか?

ステップ4:本文の下書きを生成する【執筆】

ステップ2の素材(動画、テキスト)とステップ3の構成案を、より高度な情報処理が可能なAI(NotebookLMやGoogle AI StudioのGemini Proなどが得意)に読み込ませ、本文の下書きを一気に生成させます。

【プロンプト例:Google AI Studio(Gemini Pro)向け手順抽出】

### 目的・指示

あなたは社内マニュアルの編集者です。

添付された営業支援システムの操作動画(ログイン/初期設定/日次運用)から、初心者向けに手順を抽出し、Markdown形式で本文の下書きを作成してください。

各ステップは必ず「目的 → 手順 → 期待結果 → 注意」の順で記載し、スクリーンショットが必要な箇所は「[SS:○○画面]」と明示してください。

分岐パターン(A/B)がある場合は箇条書きで整理してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 新入社員が営業支援システムを利用開始する際、初期設定や日次運用での操作ミスが多発している。動画教材を活用し、誰でも迷わず操作できるマニュアル本文を作成する必要がある。

- **対象読者:** 営業部門に配属された入社1年目社員。ITスキルは基礎レベル。業務用システムの利用経験はほぼなし。丁寧で穏やかな説明を好み、安心して作業できる手順を求めている。

- **制約条件:**

- 管理者設定に関する内容は含めない

- 添付動画の内容に忠実に手順を抽出

- 各ステップは「目的 → 手順 → 期待結果 → 注意」の順で記載

- スクリーンショット必要箇所は「[SS:○○画面]」と明示

- 分岐パターン(A/B)は箇条書きで整理

- 専門用語は初出時に簡単な定義を付ける

- **評価観点:** 網羅性、簡潔さ、専門用語の平易さ、動画との対応関係、注意事項の明確さ

### 出力仕様

- **形式:** Markdown形式(H2/H3見出し+各ステップの4項目+分岐パターン)

- **項目:**

1. 各操作動画に対応した章(H2)

2. 動画内の操作単位ごとの節(H3)

3. 各ステップの「目的 → 手順 → 期待結果 → 注意」

4. スクリーンショット必要箇所の明示([SS:○○画面])

5. 分岐パターン(A/B)の整理

- **文字数・分量:** 全体で1,500~2,000字程度。各ステップは目的・手順・期待結果・注意を合わせて150字以内。

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風(敬語・穏やかな表現)

- **語彙ルール:**

- 禁止:略語や社内俗語のみでの説明

- 推奨:正式名称+簡潔な補足説明

- 専門用語は初出時に簡単な定義を付ける

【プロンプト例:NotebookLM 向け手順抽出】

### 目的・指示

あなたは社内マニュアルの編集者です。

添付された会議の文字起こしから、現場の暗黙知(俗称、略語、運用のコツ)を抽出し、本文下書き内の「用語集」と「注意事項」に反映してください。

社内ルールに関わる部分は必ず(規定参照)と付記してください。

### 文脈・前提

- **背景:** 営業支援システムの運用に関する会議で、現場特有の俗称や略語、運用上のコツが共有された。これらは既存マニュアルに未反映であり、新入社員が理解しづらい要因となっている。会議内容を整理し、マニュアル本文に反映することで、現場知識の形式知化を図る。

- **対象読者:** 営業部門に配属された入社1年目社員。ITスキルは基礎レベル。業務用システムの利用経験はほぼなし。丁寧で穏やかな説明を好み、安心して参照できるマニュアルを求めている。

- **制約条件:**

- 管理者設定に関する内容は含めない

- 会議文字起こしの内容に忠実に暗黙知を抽出

- 「用語集」には俗称・略語・専門用語を記載し、初出時に簡単な定義を付ける

- 「注意事項」には運用のコツや失敗防止策を記載

- 社内ルールに関わる部分は(規定参照)と明記

- 説明は簡潔かつ平易な表現でまとめる

- **評価観点:** 網羅性、簡潔さ、専門用語の平易さ、暗黙知の正確な抽出、注意事項の実用性

### 出力仕様

- **形式:** Markdown形式(H2/H3見出し+箇条書き)

- **項目:**

1. 本文下書き(H2)

2. 用語集(H3)

3. 注意事項(H3)

- **文字数・分量:** 全体で1,000~1,500字程度。各用語・注意事項は50~80字以内。

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風(敬語・穏やかな表現)

- **語彙ルール:**

- 禁止:略語や社内俗語のみでの説明

- 推奨:正式名称+簡潔な補足説明

- 専門用語は初出時に簡単な定義を付ける

【下書き生成チェックリスト】

□ ステップ3で作成した構成案に沿って、内容が過不足なく生成されているか?

□ 分岐や例外処理が、基本フローとは明確に区別されて記述されているか?

□ スクリーンショットの挿入指示(プレースホルダー)が具体的で分かりやすいか?

ステップ5:体裁とデザインを整える【整形】

生成されたMarkdown形式のテキストを、読みやすいドキュメントやスライドに自動で整形します。この工程でもAIツール(Gensparkなど)が活躍します。

【このステップのポイント】

- コールアウトの活用: 「【重要】」「【ヒント】」「【禁止】」といった注意喚起のブロックを、アイコン付きで目立たせるようにテンプレート化します。

- 可読性の確保: マルチデバイス(PC、スマホ、タブレット)で読みやすいフォントサイズや行間を意識します。

- 要約の挿入: 各章の冒頭に「この章で学ぶこと」、末尾に「チェックリスト」を設けることで、読者の理解を助けます。

最終的に、整形されたコンテンツは社内Wiki(Notion, Confluenceなど)に直接貼り付けたり、PDFとしてエクスポートして配布したりします。PDF化する場合は、版数(v1.0など)と発行日をフッターに明記するルールを徹底しましょう。

ステップ6:レビューと実機検証を行う【品質保証】

AIが生成したドラフトは、あくまで「下書き」です。公開前に、必ず人間の目でレビューと検証を行います。ここを省略すると、現場で使えないマニュアルになってしまいます。

【レビューと検証の体制】

- 関係者(ステークホルダー): 実際に業務を行う現場担当者、プロセスの責任者である管理者、関連する情報システム部門、必要に応じて法務・コンプライアンス部門などがレビューに参加します。

- 検証方法: 新入社員や業務未経験者にドラフトを渡し、実際にマニュアルの手順通りに操作してもらいます。成功率、所要時間、つまずいた箇所などを記録し、フィードバックとして反映させます。

【レビュー観点チェックリスト】

□ 正確性: 記述内容が、現行のシステムや業務ルールと完全に一致しているか?

□ 完全性: 前提知識がない初心者でも、このマニュアルだけで迷わず業務を完遂できるか?

□ 安全性: 誤操作をした場合の影響範囲や、元の状態に戻すための復旧方法が記載されているか?

□ セキュリティ: パスワードの扱いなど、社のセキュリティポリシーに準拠した記述になっているか?

- 監査性: 変更履歴と承認者が明確に記録されているか?

ステップ7:公開し、定着化を図る【展開】

完成したマニュアルを、利用者が簡単に見つけられる場所に公開し、周知します。

【公開・定着化のポイント】

- 検索性の向上: タイトルは「(業務名)の(動詞)方法」(例:経費精算を申請する方法)のように、利用者が検索するであろうキーワードを含めて命名します。

- タグ設計: 「部署名」「システム名」「難易度(初級/中級)」「更新年月」などのタグを付けておくと、後から探しやすくなります。

- 権限管理: 誰が「閲覧のみ可能」で、誰が「編集可能」か、そして誰が「承認者」なのかを明確に設定します。

- 周知徹底: マニュアルを新規公開または更新した際は、関連する部署のSlackチャンネルやメーリングリストで通知します。その際、変更点のサマリーを冒頭に記載すると親切です。

ステップ8:活用の幅を拡張する【進化】

マニュアルは作成して終わりではありません。その資産をさらに活用し、業務全体の効率化につなげます。

【具体的な拡張例】

- FAQ自動生成(Helpfeel Back Officeなど): 社内の問い合わせメールやチャットログをAIに読み込ませ、よくある質問と回答の候補を自動で抽出させます。それをマニュアルと紐づけることで、自己解決率が向上します。

- LMS連携(learningBOXなど): 作成したマニュアル(PDFや動画)をLMSにアップロードし、理解度を確認するためのテスト問題やアンケートをAIに自動生成させます。これにより、体系的な教育・研修プログラムを効率的に構築できます。

- 動画マニュアル化(Teachme AIなど): 撮影した操作動画から、多言語の字幕やナレーション付きのインタラクティブな動画マニュアルを生成します。海外拠点への展開や、外国人従業員向けの研修に絶大な効果を発揮します。

これらのステップを踏むことで、単なる文書作成の効率化に留まらず、組織全体のナレッジマネジメントを強化することが可能になります。

【プロンプト例:Google AI Studio(Gemini Pro)向けFAQ作成】

### 目的・指示

あなたは社内マニュアルのFAQ編集者です。

添付された問い合わせログから、質問をカテゴリ別に整理し、重複を統合してください。

各質問には30〜80字の短い回答と、関連手順へのリンク文を生成してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 営業支援システム利用中に寄せられた問い合わせが増加し、同様の質問が繰り返し発生している。これらを整理し、FAQとして社内マニュアルに掲載することで、自己解決率を高めたい。

- **対象読者:** 営業部門に配属された入社1年目社員。ITスキルは基礎レベル。業務用システムの利用経験はほぼなし。丁寧で穏やかな説明を好み、安心して参照できるFAQを求めている。

- **制約条件:**

- 管理者設定に関する質問は除外

- 問い合わせログの内容に忠実に質問を抽出

- 重複質問は統合し、代表的な表現にまとめる

- 回答は30〜80字以内で簡潔に

- 関連手順へのリンク文を必ず付ける(例:「詳細手順はこちらをご参照ください」)

- 専門用語は初出時に簡単な定義を付ける

- **評価観点:** 網羅性、簡潔さ、カテゴリ分けの適切さ、専門用語の平易さ、リンク文の明確さ

### 出力仕様

- **形式:** Markdown形式(カテゴリ見出し+質問と回答+リンク文)

- **項目:**

1. カテゴリ見出し(H2)

2. 質問(Q)と短い回答(A)

3. 関連手順へのリンク文

- **文字数・分量:** 全体で1,000〜1,500字程度。各回答は30〜80字以内。

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風(敬語・穏やかな表現)

- **語彙ルール:**

- 禁止:略語や社内俗語のみでの説明

- 推奨:正式名称+簡潔な補足説明

- 専門用語は初出時に簡単な定義を付ける第3章:使い分けガイド – 状況別の最適ツールと進め方

「結局、どのツールをどう組み合わせればいいの?」という疑問にお答えします。すべての状況に万能な単一のツールは存在しません。自社の状況に合わせて、最適なツールと進め方を選択することが重要です。

ケース別:推奨ツールとワークフロー

| 状況・目的 | 最適なワークフロー | おすすめツール(例) |

|---|---|---|

| 画面操作が中心で、分岐が少ない定型業務 | ①操作動画を撮影 → ②AIで手順抽出・Markdown化 → ③AIでドキュメント整形 | ①Loom, Snipping Tool → ②Google AI Studio(Gemini Pro), Claude → ③Genspark, Notion AI |

| ブラウザ上のクリック操作が多い業務 | ①Chrome拡張で操作を記録 → ②自動でステップとスクリーンショットを生成 → ③社内WikiにMarkdownを貼り付け | ①ManualForce, Scribe → ②同ツール内で自動生成 → ③Confluence, Notion, Kibela |

| テキスト資産(議事録、仕様書)が豊富な業務 | ①関連資料をAIに読み込ませ要点抽出 → ②AIで目次構成案を最適化 → ③構成案に基づき本文を生成 | ①NotebookLM, Claude → ②ChatGPT, Claude → ③ChatGPT (GPT-4), Claude |

| 海外拠点への展開が必須な業務 | ①操作動画を撮影 → ②AIで多言語字幕付き動画マニュアルを生成 → ③動画の要点を抽出し、多言語の文書版も並行作成 | ①Loom → ②Teachme AI, Synthesia → ③Claude, Gemini Pro |

| 新入社員研修など、教育目的で使いたい | ①既存資料や動画をLMSに投入 → ②AIで学習コースとテスト問題を自動生成 → ③受講状況と理解度をダッシュボードで可視化 | ①既存のPDF, PPT, 動画ファイル → ②learningBOX, Pluvo → ③同ツール内で可視化 |

【現実的な組み合わせ例(最短ルート)】

- 1日でドラフト完成を目指す超高速ルート:

- 午後:15分の操作動画を録画する。

- 夕方:Google AI Studio (Gemini Pro) に動画をアップロードし、Markdown形式で手順を抽出する。

- 夜:抽出したテキストをChatGPTに貼り付け、構成を整えさせ、Gensparkで体裁を整える。

- 翌朝:社内Wikiに「ドラフト版」として公開し、関係者にレビューを依頼する。

- 1週間で実戦投入を目指す標準ルート:

- 上記「超高速ルート」に加えて、現場担当者による実機検証とフィードバック修正を行う。

- 完成したマニュアルを元に、Helpfeel Back OfficeなどでFAQを5〜10個生成する。

- learningBOXにマニュアルをアップロードし、理解度チェックの小テストを3問作成して研修コース化する。

第4章:よくある失敗と回避策 – 先人たちの教訓に学ぶ

AI導入は魔法の杖ではありません。やり方を間違えると、かえって手戻りが増えたり、使えない成果物ができたりします。ここでは、よくある7つの失敗とその具体的な回避策を紹介します。

| 失敗例 | なぜ起こるか? | 具体的な回避策 |

|---|---|---|

| 失敗1:AIに丸投げし、目的や読者が曖昧なまま進める | 「とりあえずAIに作らせよう」と、最初の目的定義を軽視してしまう。 | 【回避策】 プロジェクトの冒頭で「目的・読者・適用範囲」を1段落の文章で明文化し、すべてのプロンプトに「前提条件」として必ず含める。 |

| 失敗2:分岐や例外処理が省略され、現場で使えない | AIは最も一般的なフロー(ハッピーパス)を抽出しがち。 | 【回避策】 動画撮影時に、意図的にエラー画面や分岐パターンを再現・収録する。本文では「基本手順」と「例外・分岐処理」のセクションを明確に分ける。 |

| 失敗3:スクリーンショットの指示が曖-昧で手戻り多発 | プロンプトで「適宜スクショを」と曖昧な指示をしてしまう。 | 【回避策】 「」のように、具体的にどの画面のどの部分のショットが必要かを指定するルールを徹底する。 |

| 失敗4:一度作ったら更新されず、すぐに陳腐化する | 「作る」ことがゴールになり、運用体制が未定義のまま放置される。 | 【回避策】 版管理(v1.0 → v1.1)と更新履歴の記載を義務化する。マニュアルの「責任者」と「次回レビュー予定日」を明記する。 |

| 失敗5:セキュリティリスクを見落とし、情報漏洩につながる | 便利さの裏にあるリスクへの意識が低い。 | 【回避策】 認証情報(ID/パスワード/APIキー)をプロンプトや動画に絶対に含めない。ダミーデータでの撮影を原則とする。社のセキュリティポリシーで許容範囲を事前確認する。 |

| 失敗6:形式は綺麗だが、現場の言葉と乖離して読まれない | AIが生成するフォーマルな表現と、現場の俗称や略語が合わない。 | 【回避策】 「用語集」セクションを設け、正式名称と現場での呼び名(俗称・略語)を併記する。初稿レビューは必ず現場のキーパーソンに依頼する。 |

| 失敗7:FAQや問い合わせ窓口がバラバラで、結局担当者に質問が来る | マニュアルとFAQ、問い合わせ窓口が連携していない。 | 【回避策】 FAQ自動生成ツールを活用し、マニュアルの末尾に「関連FAQ」と「解決しない場合の問い合わせ先(フォームやチャットボット)」へのリンクを一本化する。 |

これらの失敗は、技術的な問題というよりは、むしろプロセス設計や運用の問題です。AIを導入する際は、ツール選定と同時に、こうした運用ルールを整備することが成功の鍵となります。

第5章:セキュリティとガバナンス – 安全なAI活用のための最低限のルール

AIの業務活用において、セキュリティの確保は最優先事項です。利便性を追求するあまり、重大なインシデントを引き起こしては元も子もありません。以下の原則を必ず守ってください。

安全に使うための5大原則

- 機密情報をプロンプト/素材に含めない:

- ID、パスワード、APIキー、秘密鍵、顧客の個人情報、未公開の財務情報などは、絶対にAIサービスにインプットしてはいけません。すべてマスキングするか、ダミーの値に置き換えてください。

- 録画はテスト環境やダミーデータで行う:

- 本番環境の画面を録画すると、個人情報や機密情報が意図せず映り込むリスクがあります。可能な限り、本番と隔離されたテスト環境で、ダミーデータを使って操作を録画してください。

- 取り扱うデータの機密度に応じてツールを選定する:

- 機密性の高い情報を扱う場合は、外部のSaaS型AIサービスではなく、社内ネットワーク内で完結するプライベートなAI環境や、セキュリティ要件を満たしたエンタープライズ向けプランの利用を検討してください。

- アクセス権限を最小化する:

- 作成したマニュアルや関連資料へのアクセス権は、業務上本当に必要なメンバーに限定します。「閲覧者」「編集者」「承認者」の権限を適切に使い分け、全社員が編集できる状態は避けてください。

- 変更履歴と承認記録を必ず残す:

- 「いつ、誰が、どの部分を、なぜ変更したのか」が追跡できるように、バージョン管理システムやWikiの履歴機能を活用してください。これにより、監査対応や問題発生時の原因究明が容易になります。

【特に注意】AIエージェントによる自動操作のリスク

将来的には、マニュアル作成だけでなく、AIエージェントが社内システムに直接ログインし、定型業務を自動で実行する時代が来ます。これは非常に強力ですが、権限のない操作や情報漏洩のリスクも格段に高まります。導入する際は、情報システム部門と連携し、社内セキュリティポリシーと整合性を取った上で、監査可能なログが完全に取得できることを前提に、限定的な範囲から段階的に進めるべきです。

第6章:成果の可視化と横展開 – 小さく始めて大きく育てる方法

AI導入の取り組みを社内で継続・拡大していくためには、「成果」を定量的に示し、成功体験を共有することが不可欠です。

効率化効果の目安

具体的な効果は業務内容によりますが、ある調査では、生成AIを業務利用している人の半数以上が「週に5時間以上(月に約20時間)の業務時間が削減された」と回答しています。これは、フルタイム従業員1人あたりの年間労働時間の約10%に相当する、非常に大きなインパクトです。

スモールスタートで成果を実証する

最初から全社的な大規模プロジェクトを目指すのではなく、まずは限定的なテーマで成果を出す「PoC(Proof of Concept:概念実証)」から始めましょう。

- 最初のテーマ選定: 対象として最適なのは、「社内からの問い合わせが多いが、手順自体は比較的安定している定型業務」です。例えば、「経費精算システムの申請方法」「新入社員向けPCのセットアップ手順」「週次レポートの作成方法」などが挙げられます。

- 具体的な目標設定(KPI例):

- リードタイム短縮: マニュアル初回作成にかかる時間を50%短縮する。

- 工数削減: 担当者のマニュアル作成・更新作業時間を月10時間削減する。

- 問い合わせ削減: 対象業務に関する社内問い合わせ件数を30%削減する。

- 更新サイクルの高速化: 従来は年1回だった更新を、月次レビュー・更新のサイクルに短縮する。

- 横展開のロードマップ:

- フェーズ1(実証): まずは1つの部署(例:営業部)の定型業務で成果を出す。

- フェーズ2(水平展開): 成功モデルを、バックオフィス部門(経理、人事など)の類似業務に展開する。

- フェーズ3(高度化): 全社的なコーポレート規定や、より専門的な技術・品質マニュアルの作成にも適用を広げる。

このように、小さな成功を積み重ね、その効果を数値で示すことで、経営層や他部署の理解を得やすくなり、全社的な取り組みへと発展させることができます。

第7章:よくある質問(FAQ)

最後に、AIによるマニュアル作成に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. どの業務から始めるのが最も効果的ですか?

A1. 「問い合わせが多く、かつ手順が安定している定型業務」から始めるのが最適です。問い合わせが多いということは、それだけマニュアルの需要が高い証拠です。例としては、経費精算、アカウント申請、日次レポート作成などが挙げられます。

Q2. チーム内に動画撮影が得意な人がいなくても大丈夫ですか?

A2. はい、問題ありません。既存の議事録や仕様書などのテキスト資料が豊富にあれば、それらをNotebookLMなどに読み込ませて要点を抽出し、ChatGPTで構成案を作成、本文を生成するという「テキストベース」のルートが有効です。必要なスクリーンショットだけ、後から静止画で撮影すれば十分です。

Q3. AIが生成した内容の正確性は、どこまで信用できますか?

A3. AIの出力は、インプットされた元データの質と、最終的な人間によるレビュー体制に依存します。AIはあくまで「優秀なアシスタント」であり、最終的な正確性の保証は人間が担います。ステップ6で解説した「現場担当者による実機検証」を必ずプロセスに組み込んでください。

Q4. 導入にはどれくらいのコストがかかりますか?

A4. 利用するツールの組み合わせと規模によって大きく異なります。しかし、多くのAIツールには無料プランやトライアル期間が設けられています。まずは既存のGoogleアカウントやChatGPTの無料版などを活用して、小さなテーマで試作し、費用対効果(削減できる時間や工数)を測定してから、本格的な有料ツールの導入を検討するのが無駄のない進め方です。

Q5. やはり情報漏洩のリスクが心配です。

A5. 第5章で解説した5大原則(機密情報を含めない、ダミーデータ利用、ツール選定、権限最小化、履歴保存)を徹底することが大前提です。特に、外部のAIサービスに情報を入力する際は、「この情報が漏洩しても問題ないか?」と自問自答する習慣が重要です。

Q6. 多言語への展開は本当に簡単ですか?

A6. はい、技術的なハードルは劇的に下がりました。Teachme AIのようなツールを使えば、日本語の動画から多言語字幕を自動生成できます。ただし、運用面での注意は必要です。原本となる日本語版を「正」とし、それが更新された際には、翻訳版にもれなく変更を反映させる運用フローを事前に設計しておくことが重要です。

Q7. 既存の社内WikiやLMSと連携できますか?

A7. 可能です。多くのAIツールは、成果物を汎用的なMarkdown形式で出力できます。これをコピー&ペーストするだけで、NotionやConfluenceといった既存のWikiツールに簡単に転用できます。また、作成したPDFや動画資料をlearningBOXのようなLMSにアップロードし、学習コース化するのも非常に実用的な連携方法です。

まとめ:AIとの協働で、マニュアルを「負債」から「資産」へ

本記事では、AIを活用して社内規定やマニュアルの作成・運用を劇的に効率化するための、具体的なステップ、ツール、そして注意点を網羅的に解説しました。

最後に、最短で高品質なマニュアル作成を実現するための「型」を再確認しましょう。

- 戦略: まず「目的・対象・範囲」を人間が定義し、AIに明確なゴールを与える。

- プロセス: 「構成案→本文生成→整形」というリレー方式で、各工程の得意なツールに仕事を割り振る。

- インプット: 動画や操作記録からの自動生成を活用し、下書き作成の時間をゼロに近づける。

- アウトプット: 作成後はFAQ、LMS、多言語版へと展開し、「使われ続ける」状態を作る。

- ガバナンス: セキュリティの基本原則を徹底し、安全な活用を担保する。

- 推進力: 小さく試して成果を数値で可視化し、成功体験を横に展開する。

これまで多大な工数を要し、時に形骸化して「負債」とさえ見なされがちだったマニュアル作成は、AIとの協働によって、組織の知識を蓄積し、生産性を向上させる価値ある「資産」へと生まれ変わります。

あなたの次の一歩

この記事を読んで満足するだけでなく、ぜひ今日から具体的な一歩を踏み出してみてください。

- 対象業務を1つ選ぶ: あなたのチームで問い合わせが多く、手順が比較的変わらない業務を1つだけ選びましょう。

- 素材を用意する: その業務の操作を15分ほどで録画するか、関連する議事録やメモを集めましょう。

- AIで下書きを作る: 本記事で紹介したプロンプト例を参考に、構成案と本文の下書きを生成してみましょう。

- 効果を測定する: このプロセスで、従来の方法と比べてどれくらいの時間が短縮できたかを記録してみましょう。

この小さな一歩が、あなたの組織におけるナレッジマネジメントのあり方を大きく変えるきっかけとなるはずです。AIと人間の協働による新しいマニュアル作成の世界へ、ようこそ。