- 1 AIで営業メールはこう変わる!到達率と返信率を劇的に上げる自動化実践ガイド

- 2 基礎理解:なぜ今「AI×フォーム営業」が営業の生産性を根底から変えるのか

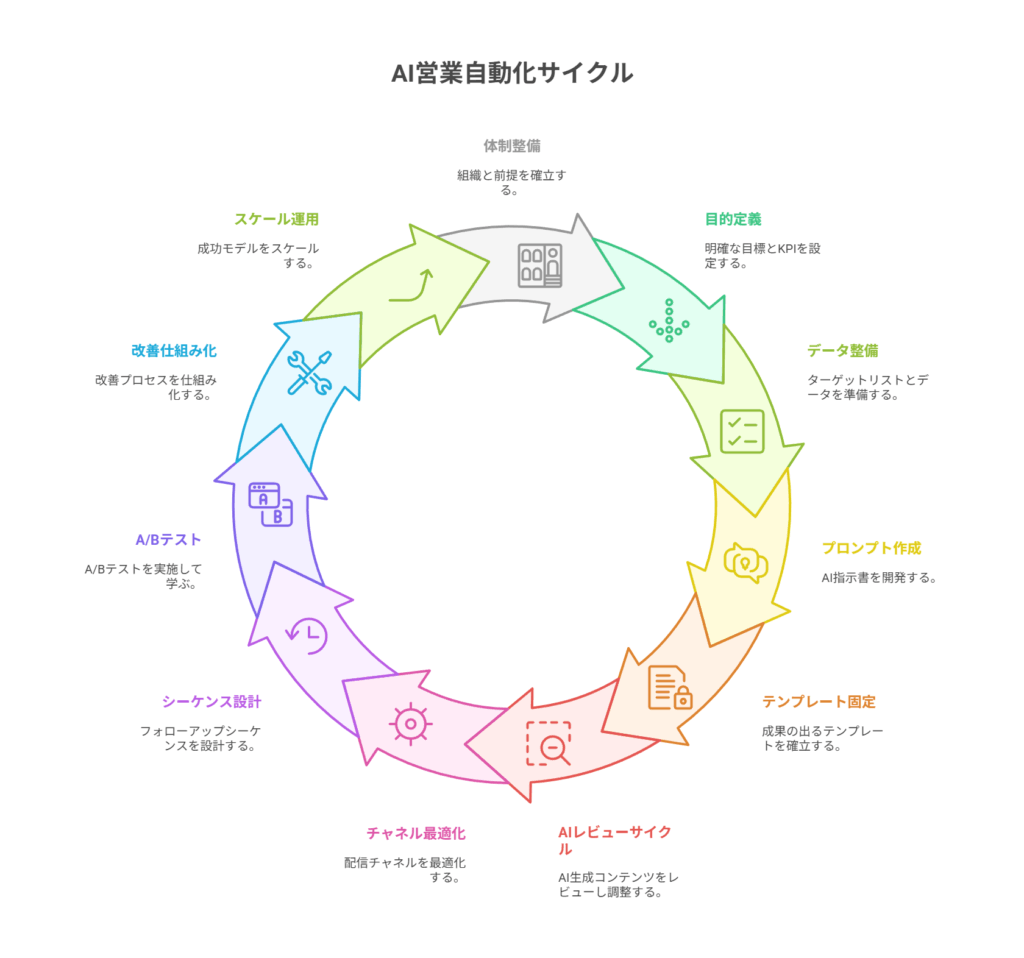

- 3 導入から成果を出すまで!AI営業自動化の全10ステップ

- 3.1 ステップ0:土台作りとしての体制と前提の整備

- 3.2 ステップ1:目的とKPI(重要業績評価指標)を定義する

- 3.3 ステップ2:ターゲットリストとパーソナライズ用データの整備

- 3.4 ステップ3:AIへの指示書となる「プロンプト資産」を作る

- 3.5 ステップ4:成果の出る「テンプレート構造」を固定化する

- 3.6 ステップ5:AI生成 → 人手レビュー → 微調整 のサイクルを回す

- 3.7 ステップ6:配信チャネルの選定と最適化(メール/フォーム)

- 3.8 ステップ7:フォローアップの「シーケンス」を設計する

- 3.9 ステップ8:A/Bテストによる継続的な学習

- 3.10 ステップ9:計測・可視化・改善の仕組み化

- 3.11 ステップ10:成功モデルをスケール(大規模化)させる

- 4 【コピペOK】成果が変わる!AI営業メールの日本語プロンプト集

- 5 メールとフォーム、どちらを選ぶべきか?ユースケース別の判断軸

- 6 失敗しないAI営業ツールの選び方【実践チェックリスト】

- 7 よくある失敗例と解決策:7つのつまずきやすい落とし穴

- 8 【応用編】一歩先を行くAI活用術で競合を突き放す

- 9 よくある質問(FAQ)

- 10 まとめ:AIと人間の最強タッグで「量・質・到達率」を同時に引き上げる

AIで営業メールはこう変わる!到達率と返信率を劇的に上げる自動化実践ガイド

「また今日も、営業メールの作成に1日が終わってしまった…」

「大量のリストにアプローチしたいのに、フォロー漏れが多発している」

「心を込めて書いたメールが、まったく開封も返信もされない」

もしあなたが営業担当者やマネージャーとして、このような悩みを抱えているなら、それは決してあなただけの問題ではありません。従来の営業活動において、「メールを書く」「送る」「追いかける」という作業は、最も時間がかかり、かつ成果が見えにくいブラックボックスでした。

しかし、その時代は終わりを告げようとしています。生成AIとAIフォームマーケティング技術の進化により、これらの課題は解決できるようになってきたのです。

この記事では、日本の商習慣と法律を遵守しながら、AIを活用して営業メールとフォローアップを自動化し、到達率・開封率・返信率を飛躍的に向上させるための具体的な方法を、ゼロから徹底的に解説します。

ツールの選定基準から、すぐに使えるプロンプトのテンプレート、運用の落とし穴と回避策まで、網羅的にご紹介します。この記事を読み終える頃には、あなたの手元には、明日からの営業活動を劇的に変える「勝てる設計図」が完成しているはずです。

この記事で得られること(要点サマリー)

まずは、本記事の結論からお伝えします。AIによる営業自動化を成功させる鍵は、以下のポイントに集約されます。

- 劇的な工数削減と成果向上: 生成AIの活用により、メール作成時間を最大50%削減し、開封率を平均20%向上させた事例があります。

- 「読まれる」メールの原則: 件名は35文字以内、本文は約400文字(約20行)を目安に。スマートフォンでの一覧性を意識した簡潔さが重要です。

- 到達率を高めるチャネル選択: 一般的なメールDMと比較し、企業の問い合わせフォーム経由でのアプローチは、迷惑メール判定を回避しやすく、到達率が高まる傾向にあります。

- AIフォームツールの実力: 最新のAIフォームツールは機械学習を活用し、多様なフォーム構造に対応。送信成功率は70~80%が期待できます。

- 最適なタイミング: 膨大なデータ分析から、配信はエンゲージメントが高まりやすい月曜日・火曜日の午前中が効果的とされています。

- AIと人間の最適な役割分担: AIは「作業」を、人間は「戦略」を担います。目的設定、ターゲット分析、プロンプト設計、最終レビューといった創造的な領域こそ、人が価値を発揮すべきポイントです。

それでは、これらの要点をどのように実践に移していくのか、具体的なステップを見ていきましょう。

基礎理解:なぜ今「AI×フォーム営業」が営業の生産性を根底から変えるのか

「AIがメールを書く」と聞くと、どこか無機質で定型的な文章を想像するかもしれません。しかし、現在のAI技術はそのレベルを遥かに超えています。まずは、この新しい営業手法の根幹をなす3つの要素について理解を深めましょう。

1. 生成AIによる「超」個別化メール作成とは

これは単に文章を自動生成するだけではありません。ブランドのトーン&マナー、企業独自の用語や言い回し、さらにはコンプライアンス上の禁則事項までを学習させ、品質と一貫性を担保したメールを大量に、かつ高速に作成する技術です。

実務では、以下のようなサイクルで精度を高めていきます。

- 初稿生成: AIに目的とターゲット情報を与え、メールの初稿を生成させる。

- 人間によるレビュー: 営業担当者が内容をチェックし、より響く表現や個別性の高い情報に微調整を加える。

- フィードバックとテンプレート化: 修正内容をAIにフィードバックし、成功パターンをテンプレートとして蓄積する。

このループを繰り返すことで、AIはあなたの組織の「エース営業担当者」の思考を学び、回を重ねるごとに質の高いメールを生成できるようになるのです。

2. フォローアップ自動化がもたらす「機会損失ゼロ」の世界

営業活動において最も成果を左右するのが、粘り強いフォローアップです。しかし、多忙な営業担当者がすべての見込み客に適切なタイミングで連絡を取り続けるのは至難の業でした。

フォローアップ自動化は、この課題を解決します。事前に設定したシナリオ(シーケンス)に基づき、「未返信が3日続いたら2通目を送信」「資料をダウンロードしたらお礼メールを送信」といったアクションをすべて自動で実行します。

さらに、「返信があったら自動でシーケンスを停止」「商談が設定されたら担当者に通知」といった分岐条件を設定することで、機械的なアプローチに陥ることなく、人間が介入すべきタイミングを的確に作り出します。これにより、フォロー漏れによる機会損失を限りなくゼロに近づけることが可能です。

3. フォームマーケティングの圧倒的な「到達率」

なぜ、ただのメール配信ではなく「フォーム」が重要なのでしょうか。その理由は、メールが届く仕組みにあります。

- 一般的なメールDM: 外部のメール配信サーバーから大量に送信されるため、受信側のサーバーから「迷惑メールの可能性がある」と判断されやすく、迷惑メールフォルダに振り分けられたり、そもそも届かなかったりするケースが多くあります。

- 問い合わせフォーム経由の送信: 企業の公式サイトにある問い合わせフォームを通じて送信されるため、そのサイトと同じサーバーからの通信として扱われます。これにより、信頼性の高い通信と見なされ、担当者の受信トレイに直接届く確率が格段に高まるのです。

旧来のフォーム営業は、RPA(Robotic Process Automation)ツールで手作業を自動化していましたが、サイトの構造が変わるとすぐにエラーが出てしまう脆弱性がありました。しかし、現代のAIフォームツールは機械学習(ML)を用いて、様々なフォームの構造(「会社名」「お名前」「お問い合わせ内容」など)をAIが自律的に認識して入力・送信します。

その結果、送信成功率は平均して70~80%という高い水準を維持できます。実際に、CSVファイルにリストをアップロードするだけで、約3分で1,000件規模の企業にアプローチを実行できるツールも存在します。

AI時代における「人とAI」の理想的な役割分担

ここで重要なのは、AIがすべてを代替するわけではない、ということです。AI時代の営業組織では、人とAIがそれぞれの得意分野を活かして協業します。

- AIが得意な領域(作業・実行)

- 大量のメール初稿生成

- ターゲットごとの文面の一部個別化(パーソナライズ)

- フォームの項目検知と自動入力

- 最適な配信タイミングの判断と実行

- フォローアップシーケンスの機械的な実行

- 人が担うべき領域(戦略・創造)

- 目的の明確化: このキャンペーンで何を達成したいのか(商談獲得、認知向上など)

- ターゲットの解像度向上: どんな課題を持つ、どの部署の誰にアプローチするのか

- プロンプト設計: AIに何を、どのように指示すれば最高の成果物が出てくるか

- 最終レビューと品質保証: AIの生成物がブランドイメージやコンプライアンスに適合しているか

- 関係構築: AIが作ったきっかけを元に、人間同士の信頼関係を築く

AIを「単なる自動化ツール」ではなく、「優秀なアシスタント」と捉え、人がより創造的で戦略的な業務に集中できる環境を整えることこそが、成功への最短ルートです。

導入から成果を出すまで!AI営業自動化の全10ステップ

それでは、実際にAIによる営業メール・フォローアップ自動化を導入し、成果を出すまでの具体的な手順を10のステップに分けて解説します。

ステップ0:土台作りとしての体制と前提の整備

本格的な運用を始める前に、事故を防ぎ、円滑な運用を続けるための土台を固めます。

- 責任者の明確化: 誰がこの施策の責任を持つのかを決めます。営業部門だけでなく、マーケティング部門(リード管理)、法務・コンプライアンス部門(法令遵守)と連携し、三者でガバナンス体制を共有することが不可欠です。

- ガイドラインの策定: AIが生成する文章の品質を担保するため、以下のルールを明文化します。

- トーン&マナー: 丁寧語を基本とするか、少しフランクにするかなど。

- 禁則語リスト: 使用を避けるべき業界用語、競合名、差別的な表現など。

- 敬語ルール: 「貴社」と「御社」の使い分けなど、基本的なビジネスマナーの統一。

- 日本の関連法令への準拠: ここが最も重要です。以下の法律とガイドラインを遵守する体制を構築します。

- 特定電子メール法: 営業メールを送る際は、送信者の氏名・名称、住所、連絡先を明記し、受信者がいつでも配信停止(オプトアウト)できる方法を分かりやすく表示する義務があります。

- 個人情報保護法: 取得した個人情報の利用目的を明確にし、本人の同意なく第三者に提供してはなりません。

- 迷惑メール対策: 問い合わせフォームの趣旨に反する一方的な営業(例:「営業目的での利用は固くお断りします」と明記されているフォームへの送信)は避けるべきです。最新のAIフォームツールには、こうした禁止文言を自動で検知し、送信対象から除外する機能が搭載されています。

ステップ1:目的とKPI(重要業績評価指標)を定義する

何のために自動化するのかを明確にします。目的が曖昧なままでは、効果測定も改善もできません。

- 目的の例:

- 新規商談の獲得数を月間20%増やす

- 過去に接点のあった休眠顧客リストから5件の商談を掘り起こす

- 既存顧客へのアップセル提案を行い、平均顧客単価を5%向上させる

- 開催するウェビナーへの集客数を100名にする

- KPIの例:

- 到達率: (送信成功数 ÷ 送信総数)× 100

- 開封率: (開封数 ÷ 到達数)× 100

- 返信率: (返信数 ÷ 到達数)× 100

- 商談化率: (獲得商談数 ÷ 返信数)× 100

これらのKPIについて、施策開始前の基準値を把握し、施策ごとに数値を比較できる体制を整えます。

ステップ2:ターゲットリストとパーソナライズ用データの整備

「誰に」送るのかを明確にし、その人々に響く情報を用意します。

- セグメンテーション: アプローチするリストを共通の属性で分類します。

- 例: 従業員規模300名以下、情報システム部門の責任者、クラウドサービスを利用中など。

- パーソナライズ変数の設計: メール文面に差し込む個別情報を用意します。

- 必須:

{{会社名}}、{{担当者名}} - 推奨:

{{役職}}、{{相手の事業内容}}、{{最近のニュースリリース}}、{{導入中の製品}} - 注意点: 変数が多すぎると管理が煩雑になり、かえってノイズになります。最も効果的な2~3個に絞り込むのがコツです。

- 必須:

- データ品質の確保:

- クレンジング: 重複したデータや、明らかに不正確な情報(例: 存在しない会社名)を除去します。

- NGリストの作成: 「営業お断り」を明示している企業や、過去にクレームがあった企業などをリスト化し、アプローチ対象から事前に除外します。

ステップ3:AIへの指示書となる「プロンプト資産」を作る

AIの性能は、指示の出し方(プロンプト)で決まります。汎用的な指示ではなく、自社専用の「プロンプト資産」を構築しましょう。

- スタイルブックの組み込み: ステップ0で作成したガイドライン(トーン&マナー、禁則語など)をプロンプトの冒頭に固定の指示として含めます。

- 目的別の指示テンプレート作成: 「新規開拓用」「アップセル用」「イベント案内用」など、目的ごとに最適な指示の型を作っておきます。

- 構成と文字数の指定: AIに自由作文させず、厳密なフォーマットを指定します。

- 例: 「件名は35文字以内」「本文は約400文字(20行程度)」「冒頭で結論を述べ、最後に具体的な次のアクションを提示すること」

ステップ4:成果の出る「テンプレート構造」を固定化する

優れた営業メールには、共通の「型」があります。この型をテンプレートとして定義し、AIにその構造通りに文章を生成させます。

- 推奨テンプレート構成:

- 宛名・名乗り(1~2行):

株式会社〇〇 {{担当者名}}様株式会社△△の[氏名]と申します。 - 共感・接続(1行): 相手の状況(Webサイトやニュースリリースで得た情報など)に触れ、なぜ連絡したのかを示す一文。

貴社の〇〇という記事を拝見し、~ - 価値提案(2~3行): こちらが提供できる価値を、相手のメリットとして1~2点に絞って提示。

- 社会的証明(1行): 信頼性を補強する実績や導入事例を簡潔に記載。※誇張表現は避ける。

- 次のアクション(CTA)(1~2行): 相手にしてほしい行動を明確に依頼。

もしご興味をお持ちいただけましたら、来週〇日(△) 14:00より15分ほど、オンラインでご説明の機会をいただけないでしょうか。 - 署名: 氏名、役職、会社名、連絡先などをシンプルに記載。

- 宛名・名乗り(1~2行):

日本語のビジネスメールは丁寧さを意識するあまり冗長になりがちです。「~と存じます」「~させていただきます」といった表現を避け、「です・ます」調で簡潔にまとめるようAIに指示するのがポイントです。

ステップ5:AI生成 → 人手レビュー → 微調整 のサイクルを回す

AIが生成したメールは、必ず人間の目で最終チェックします。このプロセスが品質を決定づけます。

- レビュー時のチェック項目:

- 基本事項: 誤字脱字、敬称の間違いはないか。

- 表現: 禁則語や過度に断定的な表現(「必ず」「100%」など)が含まれていないか。

- 情報漏洩リスク: 機密情報や個人情報が誤って含まれていないか。

- 一貫性: メール全体の目的と、CTA(次のアクション)が一致しているか。

- フィードバックループの構築: レビューで発見した問題点や改善点を、次のプロンプトに反映させます。

- 例: 「“~させていただきます”という表現が多用されていた」→プロンプトに「“~します”という簡潔な表現を優先すること」と追記する。

ステップ6:配信チャネルの選定と最適化(メール/フォーム)

ターゲットや目的に応じて、最適なアプローチチャネルを選びます。

- メール配信の基本:

- 件名: 35文字以内に収め、受信ボックスの一覧で全文が表示されるようにします。例:

【株式会社△△】貴社のクラウド運用コストを20%削減するご提案 - 本文: 約400文字(20行)を目安に。ファーストビュー(スクロールせずに見える範囲)で要点が伝わるようにします。

- 送信タイミング: 一般的に、ビジネスパーソンのメールチェックが活発になる月曜日・火曜日の午前中が最も効果的とされています。

- 送信ドメインの信頼性: SPF、DKIM、DMARCといった送信ドメイン認証設定は必須です。これにより、なりすましメールでないことを証明し、到達率を高めます。

- 件名: 35文字以内に収め、受信ボックスの一覧で全文が表示されるようにします。例:

- 問い合わせフォーム送信の基本:

- 到達率の優位性: 前述の通り、同一サーバーからの送信となるため到達率で有利です。

- コンプライアンス機能の活用: 「営業お断り」文言の自動検知機能は必ず有効にします。

- 入力の自動化: AIがフォーム項目を自動でマッピングし、全角・半角の揺れなどを吸収してくれるツールを選びましょう。

- ログ管理: いつ、誰に、どの文面で送信したかのログが完全に保存され、意図しない重複送信を防ぐ仕組みがあることを確認します。

ステップ7:フォローアップの「シーケンス」を設計する

一度のアプローチで終わらせず、計画的なフォローアップで成果を最大化します。

- シーケンス設計の例(新規開拓):

- 1通目(初回): 価値提案とご挨拶

- 2通目(3日後・未返信の場合): 具体的な事例や導入メリットを紹介

- 3通目(7日後・未返信の場合): よくある質問への回答や、短いお役立ち情報を提供

- 4通目(14日後・未返信の場合): 最終のご連絡であることを伝え、接点を終える

- 役割分担: 各メールの役割を明確に分け、毎回同じ内容を送らないようにします。

- チャネルの組み合わせ: 2通目まではメール、3通目はフォームから送るなど、チャネルを切り替えることで相手の目に留まる確率を高める戦術も有効です。

ステップ8:A/Bテストによる継続的な学習

感覚ではなく、データに基づいて改善を続けます。

- テスト対象の例:

- 件名A vs 件名B

- 導入の一文を変えたパターン

- CTAの文言(「資料請求はこちら」vs「15分でご説明」)

- 送信曜日(月曜 vs 水曜)、送信時刻(午前10時 vs 午後1時)

- 送信チャネル(メール vs フォーム)

- 勝ちパターンの形式知化: テストで効果が高かったパターンは、テンプレートやプロンプトに正式に反映させ、組織全体のノウハウとして蓄積します。

ステップ9:計測・可視化・改善の仕組み化

成果をダッシュボードで常に確認できる状態を作ります。

- 集計する指標: ステップ1で設定したKPI(到達率、開封率、返信率、商談化率など)を定点観測します。

- チャネル比較: メール経由とフォーム経由の成果を比較し、ターゲットセグメントごとにどちらが有効かを見極めます。

- ROI(投資対効果)の可視化: 施策によって削減できた工数(時間)を金額換算し、ツールの利用料などを差し引いたROIを算出します。生成AIの導入で、ある企業では年間200時間以上の営業工数を削減したという事例もあります。

ステップ10:成功モデルをスケール(大規模化)させる

小規模なテストで成功パターンが確立できたら、いよいよ本格的な運用に移行します。

- 一括アプローチ: CSVアップロードなどの機能を使って、数千件単位のリストに一斉に、かつパーソナライズされたアプローチを実行します。

- 成功率の維持: 送信成功率70~80%を維持できることを前提に、月間のアプローチ件数目標を設定します。

- 段階的な拡大: まずは新規顧客開拓でモデルを確立し、次に休眠顧客の掘り起こし、さらに既存顧客へのアップセルへと、段階的に適用範囲を広げていくことで、品質を落とさずに大規模化を実現できます。

【コピペOK】成果が変わる!AI営業メールの日本語プロンプト集

理論はわかっても、AIにどう指示すればよいか分からない、という方も多いでしょう。ここでは、そのまま使える具体的なプロンプト例を目的別にご紹介します。角括弧 [] の部分を、あなたの情報に置き換えて活用してください。

ケース1:新規顧客開拓(ターゲット:中小企業のCTO、商材:クラウドセキュリティ)

目的: 15分のオンライン打ち合わせを獲得する

# 指示書

あなたは、B2B向けの簡潔で分かりやすい営業メールを作成するプロのライターです。

以下の制約条件と情報を基に、新規開拓メールの「件名」と「本文」を日本語で作成してください。

# 制約条件

- トーン&マナー: 礼儀正しく、かつ簡潔で要点が分かりやすい。

- 件名: 35文字以内。相手のメリットが伝わるように工夫すること。

- 本文: 約400文字(20行程度)に収めること。

- 構成: 宛名→名乗り→連絡理由→価値提案→実績→次のアクション提示→署名の順で構成すること。

- 禁則事項: 専門用語の多用、誇張表現(「絶対」「必ず」など)、長すぎる前置きは禁止。

- 社名表記: 相手の会社は「貴社」、自社は「当社」と表記すること。

- 次のアクション: 文末で、具体的な候補日時を2つ提示すること。

# 情報

- ターゲット: 中小企業のCTO(最高技術責任者)で、[AWS/Azure/GCP] を利用中。

- 課題仮説: [最近の〇〇に関するセキュリティインシデントを受け、脆弱性対応の工数が増大している可能性がある。]

- 提供価値:

1. [月次の脆弱性スキャンと対応指示を自動化し、エンジニアの工数を30%削減します。]

2. [各種セキュリティ監査に対応したレポートをボタン一つで即時出力できます。]

- 変数:

- 会社名: [株式会社〇〇]

- 相手の氏名: [田中 太郎]

- 役職: [取締役CTO]

- 自社名: [株式会社△△]

- 自分の氏名: [鈴木 一郎]ケース2:既存顧客へのアップセル(ターゲット:基本プラン利用中の顧客)

目的: 上位プランへの切り替えを検討してもらうための面談を打診する

# 指示書

あなたは、既存顧客との良好な関係を維持しつつ、アップセルを提案するカスタマーサクセス担当者です。

以下の制約条件と情報を基に、プラン見直しの打診メールを作成してください。

# 制約条件

- トーン&マナー: これまでの感謝を伝えつつ、「現在のご利用状況を踏まえた、より良いご提案」というスタンスで作成すること。売り込み感を強く出さない。

- 件名: 35文字以内。「〇〇様へ:現在のご利用プランに関するご確認とご提案」のような形を推奨。

- 本文: 約400文字(20行程度)。

- 構成: 日頃の感謝→現在の利用状況の要約→上位プランで解決できる課題→次のアクション提示→署名の順。

- 禁則事項: 相手の現在の使い方を否定するような表現は禁止。

- 次のアクション: 詳しいご説明のため、15分程度の進捗確認ミーティングを提案すること。

# 情報

- ターゲット: 当社の[基本プラン]を[6ヶ月]以上利用している顧客。

- 現在の利用状況: [{{利用部署名}}]で[合計{{利用ユーザー数}}名]が利用中。直近のサポートへの問い合わせは[レポート作成の操作方法]に関するものが多い。

- 上位プランの追加価値:

1. [定型レポートの自動作成・定期配布機能]

2. [SLA(サービス品質保証)の強化]

3. [専任担当者による優先サポート]

- 変数:

- 会社名: [株式会社〇〇]

- 相手の氏名: [佐藤 次郎]

- 自社名: [株式会社△△]

- 自分の氏名: [山田 花子]作成された文章は必ず人の目で確認し、「件名は本当に35文字以内か」「冗長な接続詞が連続していないか」などをチェックしましょう。そして、修正点はプロンプト自体にルールとして追加していくことで、AIの生成品質は着実に向上します。

メールとフォーム、どちらを選ぶべきか?ユースケース別の判断軸

メールとフォーム、それぞれの特性を理解し、状況に応じて使い分けることが成果を最大化する鍵です。

- 新規開拓で、とにかく返信率が低い場合

- → まずはフォーム送信を試す。 メールがそもそも届いていない、または迷惑メールフォルダに入っている可能性が高いです。フォーム送信を並走させることで、まずは「相手に見てもらう」確率を引き上げます。サイト側に営業受け入れの姿勢があるか(禁止表示の有無)は、ツールの自動検知と手動のダブルチェックで確認しましょう。

- アプローチしたい部署や担当者名が特定できている場合

- → メールのパーソナライズが効果的。

{{役職}}向けの課題仮説をメールの冒頭一文に入れるなど、個別性の高いメッセージが響きやすくなります。

- → メールのパーソナライズが効果的。

- 絶対に接点を持ちたい最重要ターゲット企業の場合

- → メールとフォームを併用する。 どちらかのチャネルで確実に届く状態を作ります。重複送信防止機能が正しく設定されていることを徹底的に確認した上で実行します。

- 日本の大手企業をターゲットにする場合

- → 文面を一段フォーマルにし、メールを主軸に。 敬称(例: 部長代理、担当部長など)の正確さに細心の注意を払います。また、相手が社内稟議にかけることを想定し、詳細な資料は本文に直接書かず、ダウンロードリンクで提供するなどの配慮が有効です。

失敗しないAI営業ツールの選び方【実践チェックリスト】

市場には多くのAI営業ツールがありますが、自社に合わないツールを選ぶと、時間もコストも無駄になってしまいます。導入前に以下の項目を必ずチェックしましょう。

【AI生成品質】

- [ ] 自社のトーン&マナーや専門用語を学習させられるか?

- [ ] 禁則語やコンプライアンスルールを管理できるか?

- [ ]

{{会社名}}などの変数を柔軟に展開できるか?

【配信基盤の信頼性】

- [ ] 送信ドメイン認証(SPF/DKIM/DMARC)に対応しているか?

- [ ] 大量配信時に受信サーバーに負荷をかけない流量制御(スロットリング)機能があるか?

- [ ] 送信成功・失敗のログが完全に保存されるか?

【フォーム送信機能】

- [ ] RPAではなく、機械学習(ML)でフォーム項目を自動認識するか?

- [ ] デザインの異なる多様なフォームに追従できるか?

- [ ] 送信成功率の実績値(目安: 70~80%以上)は公開されているか?

【コンプライアンス対応】

- [ ] ページ上の「営業お断り」文言を自動で検知・除外する機能があるか?

- [ ] オプトアウト(配信停止)希望者を一元管理できるか?

- [ ] 同一企業への意図しない重複送信を防止する仕組みがあるか?

【運用・分析機能】

- [ ] CSVファイルでターゲットリストを簡単にアップロードできるか?

- [ ] フォローアップのシーケンスを直感的に設計できるか?

- [ ] A/Bテストを簡単に実施できるか?

- [ ] 上長などによる承認フローを組めるか?

- [ ] 到達率から商談化率まで、成果をダッシュボードで一元的に可視化できるか?

【連携とサポート】

- [ ] 既存のCRM/SFAやMAツールと連携できるか?

- [ ] 日本語によるサポート体制やドキュメントは充実しているか?

- [ ] 導入初期の設計支援など、オンボーディングサポートがあるか?

国内のAIフォームマーケティングツールの導入企業からは、「CSVをアップロードするだけで数千社にアプローチでき、リスト作成以外の工程を大幅に削減できた」「テレアポよりも費用対効果が高く、実際に価値ある受注につながった」といった声が聞かれます。無料トライアルやPoC(概念実証)を活用し、実際の送信成功率や操作性を事前にしっかり検証しましょう。

よくある失敗例と解決策:7つのつまずきやすい落とし穴

AI営業自動化は強力な武器ですが、使い方を誤ると期待した成果は得られません。ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗とその回避策をご紹介します。

- 問題:AIの文章が綺麗だが、誰の心にも響かない「無味無臭」な文章になる。

- 原因: ターゲットの解像度が低く、AIへの指示が曖昧なため。

- 解決策: プロンプトの1行目に、具体的なターゲット像と、その人が抱えるであろう生々しい課題仮説を必ず記述します。「営業効率に悩むマネージャー」ではなく、「部下の残業時間が月平均40時間を超え、営業報告書の作成に追われているマネージャー」のように具体的に描写します。

- 問題:メールが長文すぎて、読まれずに閉じられてしまう。

- 原因: 伝えたいことが多すぎて、情報を詰め込みすぎている。

- 解決策: 「件名35文字、本文400文字(20行)」の原則を鉄の掟として守ります。プロンプトに文字数制限を厳密に指示し、AIが生成した文章からさらに削れる箇所がないか、人間の目でレビューします。詳細はリンク先に誘導し、メール本文は要点に絞りましょう。

- 問題:コンプライアンス違反のリスク。禁止されているフォームに送ってしまう。

- 原因: 自動化による効率化を優先し、目視確認を怠っている。

- 解決策: ツールの「営業お断り」自動検知機能に頼るだけでなく、運用フローの中に「リストの中からランダムで数件を抽出し、人間がフォームの注意書きを目視確認する」という工程を必ず組み込みます。

- 問題:旧来のRPA型ツールを使い、サイトのデザイン変更で送信が止まってしまう。

- 原因: 画面のレイアウト(DOM構造)の変化に追従できない、脆弱な仕組みを使っている。

- 解決策: ツール選定の段階で、機械学習(ML)ベースでフォーム構造を認識する、変化に強いツールを選びます。導入前に送信成功率の実績値を確認し、トライアルで自社がアプローチしたい業界のサイトで実際に試してみることが重要です。

- 問題:効果的な配信タイミングを逃している。

- 原因: 送信タイミングを「いつでも良い」と考え、最適化の視点がない。

- 解決策: まずは「月曜・火曜の午前10時」を原則とします。その上で、自社のターゲット層(例: レストラン業界ならアイドルタイムの午後3時など)に合わせて、A/Bテストで例外的な最適タイミングを検証し、ルール化します。

- 問題:成果が出た施策のノウハウが俗人化し、組織に蓄積されない。

- 原因: 成功したメール文面やプロンプトを個人のPC内だけで管理している。

- 解決策: 成功したメールはすぐにテンプレート化し、プロンプトと共に社内の共有ライブラリ(Notion、Confluenceなど)に格納します。プロンプトもバージョン管理を行い、誰がいつ、どのような意図で変更したのかを記録しましょう。

- 問題:開封率は高いのに、返信が全く来ない。

- 原因: 件名で期待感を煽りすぎているか、本文の価値提案がターゲットの課題とズレている。

- 解決策: 件名と本文のメッセージに一貫性を持たせます。また、アンケートやヒアリングで顧客の本当の課題を再調査し、価値提案の切り口を見直します。CTAが「30分のお打ち合わせ」など、相手にとってハードルが高すぎる可能性もあるため、「5分で読める資料」など、より手軽なアクションを試すのも有効です。

【応用編】一歩先を行くAI活用術で競合を突き放す

基本的な運用が軌道に乗ったら、さらに成果を高めるための応用的なテクニックにも挑戦してみましょう。

- 予測タイミング配信: サイトへの再訪問や、過去に送った資料の閲覧といった顧客の行動(トリガー)を検知し、その直後に最適なフォローアップメールを自動送信します。相手の関心が最も高まった瞬間を逃さずアプローチできます。

- 返信内容のAIによる自動分類: 受信した返信メールをAIが読み解き、「肯定(興味あり)」「保留」「不在」「要請(資料・見積)」などのラベルを自動で付与します。これにより、営業担当者は対応優先度の高いメールから効率的に処理できます。

- オムニチャネル・シーケンス: メールとフォームだけでなく、ウェビナーへの招待、SMSでのリマインド、Webサイト上のチャットボットによる即時フォローなどを組み合わせ、顧客との接点を多角的に構築・連動させます。

- 超リアルタイム・パーソナライズ: 顧客の属性データと、直近の行動履歴(例: 価格ページを3回閲覧)をプロンプトにリアルタイムで注入し、「今、この人」に最も響く文面をその都度AIに生成させる高度な活用法です。

よくある質問(FAQ)

Q1. まずはメール作成の自動化だけでも効果は出ますか?

A. はい、十分な効果が期待できます。特に、成果の出ている営業担当者のメールを参考にプロンプトを作成し、件名と冒頭3行を徹底的に磨き込むこと、そして送信タイミングを最適化するだけでも、開封率や返信率は大きく改善されるでしょう。さらに到達率の底上げを目指す段階で、フォーム送信の併用を検討するのが効率的です。

Q2. どのくらいの工数削減が期待できますか?

A. 導入企業の事例では、生成AIの活用だけでメール作成にかかる時間が最大で50%削減されたケースがあります。さらに、手作業で行っていたフォローアップの自動化を組み合わせることで、営業担当者一人あたり年間200時間以上の作業時間を創出したという報告もあります。

Q3. 件名と本文の最適な長さを教えてください。

A. スマートフォンでの閲覧性が重要視される現在では、件名は35文字以内、本文は約400文字(20行程度)が目安です。受信トレイの一覧で件名が途切れず、メールを開いた時にスクロールせずに全体像が把握できる長さを意識してください。

Q4. 送信のベストなタイミングはいつですか?

A. 多くのB2Bビジネスにおいては、月曜日または火曜日の午前中が最も効果的とされています。ただし、これはあくまで一般的な傾向です。自社のターゲット顧客の業種や役職に合わせて、A/Bテストで独自の「ゴールデンタイム」を見つけることが重要です。

Q5. フォーム送信は本当に迷惑になりませんか? 効果はありますか?

A. 適切な運用が前提となります。サイトに「営業目的の利用禁止」と明記されている場合は送信を避けるなど、コンプライアンスを遵守することが大前提です。その上で、外部のメールDMよりも迷惑メール判定を受けにくく、担当者の受信トレイに届きやすいという技術的な優位性があります。機械学習型のツールを使えば、70~80%の高い送信成功率が期待でき、有効なアプローチ手法となり得ます。

Q6. 日本の法律(特定電子メール法など)は大丈夫でしょうか?

A. はい、法律を遵守した運用が必須です。具体的には、①送信者の情報を明記すること、②受信者がいつでも配信停止(オプトアウト)できる手段を分かりやすく表示すること、この2点を徹底する必要があります。信頼できるツールには、これらの要件を満たすための機能が標準で搭載されています。導入前に必ず確認してください。

Q7. AIが作る文章がどうしても硬くなりがちです。自然にするコツはありますか?

A. プロンプトを工夫することで改善できます。例えば、「1文は40文字程度に抑える」「“しかし”や“そして”といった接続詞の連続を避ける」「専門用語は中学生にも分かるように説明する」といった具体的な指示を追加してみてください。また、人のレビュー段階で、文末表現に「~ですね」「~かもしれません」といった会話的な語尾を適度に混ぜ込むと、文章が柔らかくなります。

まとめ:AIと人間の最強タッグで「量・質・到達率」を同時に引き上げる

本記事で解説してきた通り、AIによる営業メール・フォローアップ自動化は、もはや未来の話ではなく、今日の営業成果を左右する実践的なテクノロジーです。

- 劇的な生産性向上: 生成AIは、営業メール作成の時間を最大50%削減し、開封率を20%以上引き上げるポテンシャルを秘めています。

- 基本原則の徹底: 「件名35文字、本文400文字」「月曜・火曜午前中の配信」という基本を守ることで、まずは「読まれる」ための土台を築きましょう。

- 到達率へのこだわり: メールとフォーム送信を戦略的に併用し、AIフォームツールの機械学習能力を活かして送信成功率70~80%を目指すことで、アプローチの母数を最大化します。

- 成功の鍵は「人」: 最も重要なのは、AIを使いこなす「人間」の戦略です。目的設定、ターゲットの深い理解、AIへの的確な指示(プロンプト設計)、そして最終的な品質レビュー。これらの創造的な仕事にこそ、営業担当者の価値があります。

AIは、営業から人間味を奪うものではありません。むしろ、人間を退屈なルーティンワークから解放し、顧客との関係構築という最も重要で創造的な活動に集中させてくれる、最強のパートナーなのです。

次の具体的な一歩

この記事を読んで「やってみよう」と感じた方は、ぜひ以下の3つのアクションから始めてみてください。

- 既存のベストプラクティスをAIに学習させる: あなたのチームで最も成果を上げた営業メールを1通選び、それを基に最初のプロンプトを作成してみましょう。

- ターゲットを絞ってA/Bテストを実施する: まずは1つのターゲットセグメントに絞り、「件名」や「CTA」を変えた2パターンのメールでA/Bテストを行い、データに基づいた改善を体験してみてください。

- フォーム送信を小ロットで試す: 10社程度のリストでフォーム送信を併用し、メールのみの場合と比較して到達率や返信率にどのような差が出るかを実際に検証してみましょう。

この小さなサイクルを今月中に一度回すだけで、あなたは翌月、「工数が減って、商談が増える」という新しい営業の形を、きっと体感できるはずです。適切なツールと運用設計、そして人間による賢いレビューで、あなたの組織の営業活動を次のステージへと進化させましょう。

AIメール導入の壁、導入の裏にあった現場のリアル 先日公開した「AIで営業メールはこう変わる!到達率と返信率を劇的に上げる自動化実践ガイド」という記事、ありがたいことに多くの方にお読みいただいているようです。あの記事では、A[…]