AIでペルソナ作成・カスタマージャーニーを自動化する実践ガイド|LINE/GA4/CRM連携で成果を出す方法

「うちのペルソナ、現場の肌感覚とズレてるんだよな…」

「時間とコストをかけて作ったカスタマージャーニーマップが、更新されずに眠っている…」

もし、あなたがマーケティング担当者としてこのような悩みを抱えているなら、この記事はまさにそのためのものです。勘や経験、あるいは限定的な調査に基づいて作られた「静的なペルソナ」は、もはや変化の速い顧客の心を捉えることはできません。部門ごとに分断されたデータ、属人化した仮説、そして数週間もかかる手作業での資料作成。こうした課題は、AIとデータ統合技術によって劇的に解決できる時代になりました。

本記事では、AIを活用してペルソナ作成とカスタマージャーニー設計を自動化・効率化し、LINE、GA4(Googleアナリティクス4)、CRMといった多様なデータを連携させて、「最適なタイミングで、最適な内容を、本当に届けるべき人へ」届けるための実践的な方法を徹底解説します。

具体的なプロンプト例から、シナリオ設計、組織での運用体制まで、明日からあなたのチームで実行できるレベルの具体的な手順とチェックリストが手に入ります。この記事を読み終える頃には、データに基づいた「動く顧客理解」を武器に、マーケティングの成果を飛躍させるための明確なロードマップを描けるようになっているはずです。

この記事でわかること(キーポイント)

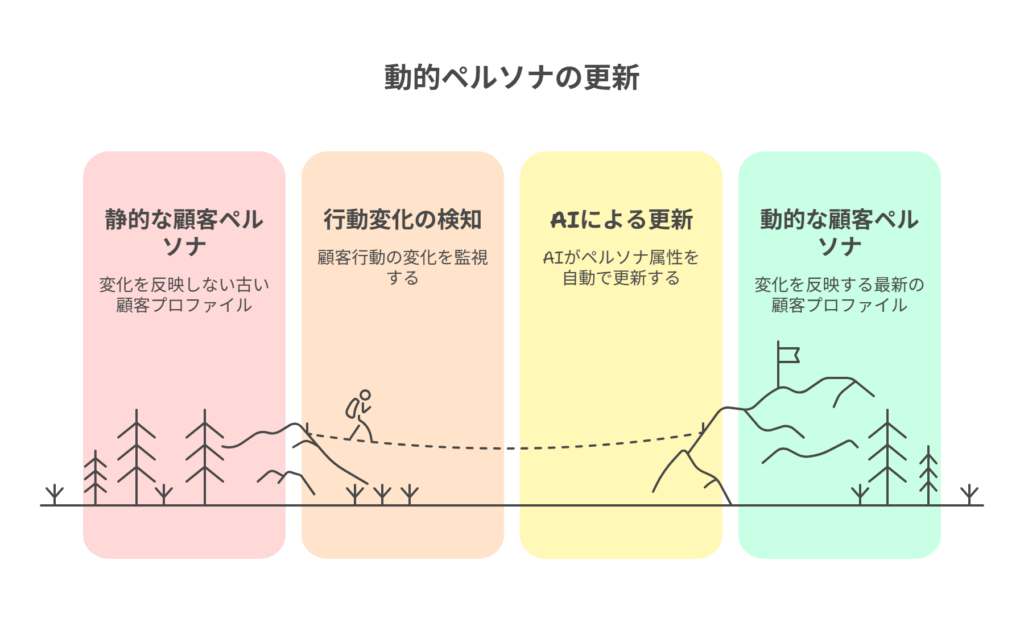

- AI時代の顧客理解: 勘と経験に頼る静的なペルソナから、リアルタイムデータで自動更新される「動的ペルソナ」へ移行する重要性がわかります。

- データ統合の設計図: LINE、GA4、CRM、CDPといったバラバラのデータを顧客IDで紐付け、一貫した顧客体験を実現するための具体的な方法を学べます。

- 明日から使えるプロンプト: AIにペルソナやジャーニーを自動生成させるための、具体的なプロンプトの「型」と例文が手に入ります。

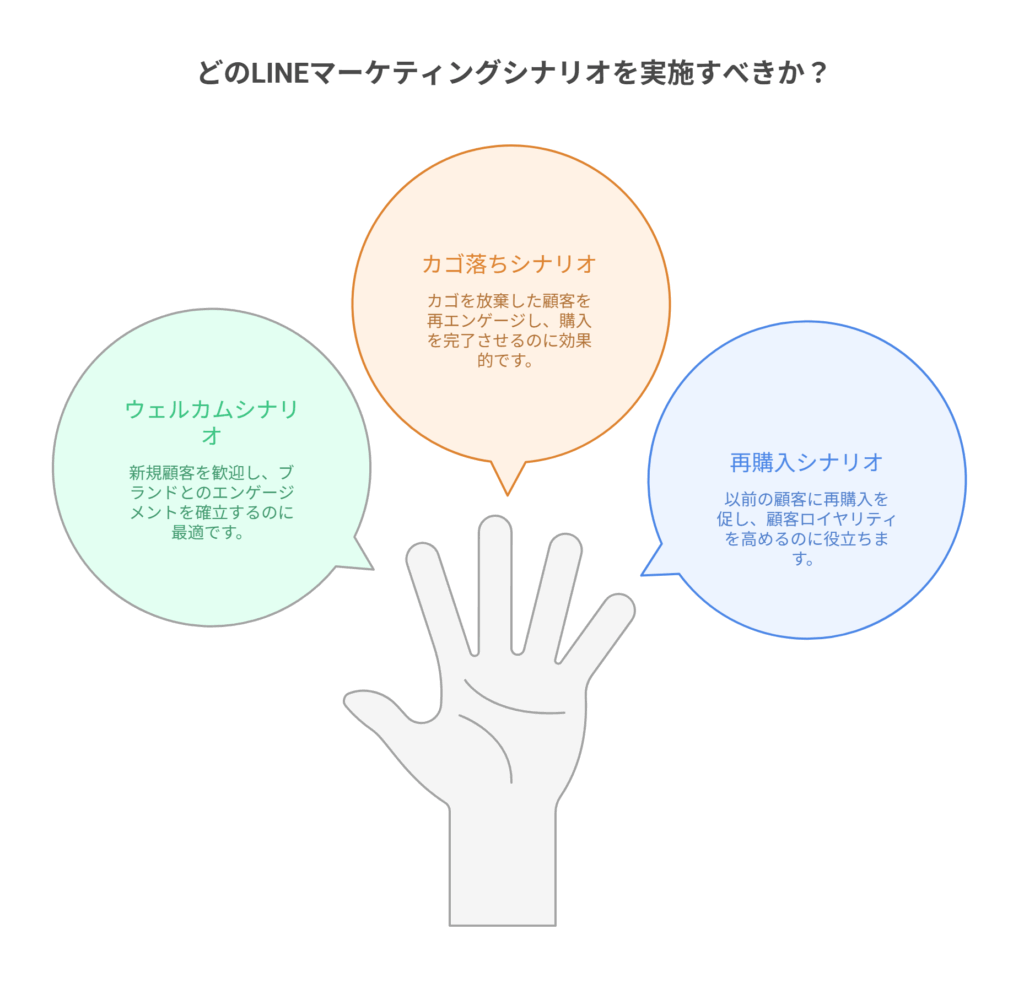

- LINEマーケティング実践シナリオ: 新規顧客のブロック率低下、カゴ落ち回収、再購入促進など、具体的な目標達成のための自動化シナリオを設計できます。

- 計測と改善の自動化: 施策の結果をAIにフィードバックし、ペルソナとジャーニーの精度を自動で高め続けるPDCAサイクルの仕組みを理解できます。

- よくある失敗と回避策: 「幻のペルソナ」「データの偏り」「配信疲れ」といった落とし穴を事前に知り、対策を講じることができます。

第1章 基礎理解:なぜ今、AIによる「動的ペルソナ」が必要なのか?

マーケティングの世界で長年使われてきたペルソナやカスタマージャーニーマップ(CJM)。しかし、その多くが一度作られたきり、実際の顧客行動の変化から取り残されてしまっているのが現実です。AI時代の顧客理解は、この「静的な顧客像」からの脱却がすべてのはじまりです。

1-1. 従来のペルソナ・CJMが機能しなくなった理由

従来のペルソナ作成には、構造的な課題がありました。

- 仮説への依存: 担当者の推測や、一部のユーザーへのインタビューといった限定的な情報に大きく依存していました。そのため、実態と乖離した「理想の顧客像」が作られがちでした。

- 作成コストの高さ: データ収集、分析、ワークショップ、資料作成に数週間から数ヶ月を要し、頻繁な更新は現実的ではありませんでした。

- データのサイロ化: Webサイトの行動履歴、店舗での購買履歴、LINEでの反応、コールセンターへの問い合わせ内容など、顧客データが部門ごとに分断され、統合的な分析が困難でした。

結果として、一度作られたペルソナは「額縁に飾られた絵」となり、日々の施策に活かされることなく形骸化してしまったのです。

1-2. AIがもたらす「動的ペルソナ」という革命

AI、特に生成AIと機械学習は、これらの課題を根本から解決します。AIは、日々蓄積される膨大な顧客データを統合的に解析し、顧客像をリアルタイムで描き出し、更新し続けることを可能にします。これが「動的ペルソナ」の概念です。

- リアルタイムな行動の反映: サイト閲覧、カート投入、LINEでのクリック、購入履歴といった行動データを常時学習し、顧客の興味関心や行動パターンの変化を即座にペルソナに反映します。

- 定性データの構造化: 顧客インタビューの録音データやアンケートの自由記述といった、これまで分析が難しかった非構造化データをAIが解析。「サイズが合わないか不安」「返品が面倒」といった顧客の生々しい感情やペインポイントを自動で抽出します。

- スピードと精度の両立: 数週間かかっていたペルソナ作成が数時間、あるいは数分で完了します。これにより、市場の変化やキャンペーンの反応に応じて、迅速に施策をチューニングできます。

AI時代のペルソナとCJMは、もはや「静的な資料」ではありません。データに基づいて自律的に成長し、マーケティング施策の精度とROI(投資対効果)を継続的に高めていく「生きた戦略エンジン」なのです。

1-3. 連携させるデータの種類と代表的なツール群

動的ペルソナを実現するためには、様々な場所に散らばる顧客データを連携させる必要があります。

- 行動データ: GA4で取得するサイト内行動(閲覧ページ、滞在時間、カート投入、離脱など)。

- メッセージングデータ: LINE公式アカウントでの行動(友だち追加、ブロック、メッセージのクリック、クーポン利用など)。

- 顧客データ(CRM): 顧客の属性(年齢、性別、居住地)、購入履歴、問い合わせ履歴など。

- 統合基盤(CDP): これらのバラバラなデータを顧客IDで突合し、チャネルを横断した一人の顧客としての行動を可視化する心臓部です。

これらのデータを処理し、施策に繋げるためのツールは、それぞれ得意分野が異なります。

| ツールの種類 | 主な役割 | 代表的な利用シーン |

|---|---|---|

| 顧客インサイト抽出系 | インタビュー録音やレビュー等のテキストデータから、顧客の感情や課題(ペイン)を自動で抽出・要約する。 | 定量データだけでは見えない「なぜ?」を深掘りし、ペルソナの心理描写を豊かにする。 |

| ペルソナ/CJM生成系 | テンプレートや入力データに基づいて、ペルソナシートやジャーニーマップを自動で可視化・生成する。 | チームでの合意形成や、経営層へのプレゼンテーション資料を効率的に作成する。 |

| 協働ホワイトボード系 | AI機能が搭載され、プロンプトから図解やフローチャートを自動生成。チームでのブレインストーミングを加速させる。 | 複数部門でジャーニーマップを共創したり、代替案を比較検討したりするワークショップで活用。 |

| 配信・オーケストレーション系 | MAやLINE配信ツールなど。設計されたシナリオに基づき、メッセージ配信や広告連携を自動で実行・計測する。 | カゴ落ち対策、再購入促進、OMO(Online Merges with Offline)施策などを実装する。 |

第2章 実践ガイド:7ステップで始めるAIペルソナ・ジャーニー設計

概念を理解したところで、ここからは具体的な導入ステップを見ていきましょう。ゼロからAIを活用したペルソナ・ジャーニー設計を立ち上げるための、7つのステップを解説します。

Step 1: 目的とKPIを最初に決める

最も重要なステップです。AIという「手段」が目的化しないよう、「何のためにやるのか」を明確に定義します。具体的なビジネス課題に紐づけることで、チームの目線が揃い、成果を正しく評価できます。

KPI設定の具体例:

- 課題1:新規顧客のLINEブロック率が高い

- 目的: 友だち追加後のエンゲージメントを高め、価値を感じてもらう。

- 主要KPI: 友だち追加後7日以内のブロック率、初回ウェルカムメッセージのクリック率。

- 課題2:ECサイトのカゴ落ちが多い

- 目的: 購入を迷っている顧客の背中を押し、機会損失を減らす。

- 主要KPI: カゴ落ちメール/LINEからの回収率、回収までにかかる平均時間。

- 課題3:リピート購入に繋がらない

- 目的: 初回購入客を優良顧客へと育成する。

- 主要KPI: 2回目購入率、平均購入間隔、LTV(顧客生涯価値)。

Step 2: データ統合の設計を行う

動的ペルソナの根幹をなすのが、チャネル横断でのデータ統合です。以下の点を設計しましょう。

- 顧客識別子の決定: どのIDを「正」として顧客を名寄せするかを決めます。一般的には、会員IDやメールアドレス、電話番号などをキーに、LINEのユーザーIDなどをCDP(Customer Data Platform)で突合します。

- 取得するイベントの定義: ジャーニーの各ステージを捉えるために必要な顧客行動を定義します。(例:友だち追加、商品詳細閲覧、カート追加、決済完了、来店記録、問い合わせなど)

- 連携フローの設計: データがどのシステムからどのシステムへ流れるかを定義します。(例:GA4の行動データをCDPに送信し、CRMの購買データと突合。その結果をトリガーにMAがLINEを配信。配信結果は再びCDPに戻す。)

- 品質管理とガバナンス: 同意取得のプロセス、配信許諾の管理、データの欠損や重複への対処法、除外リスト(例:直近で購入済み、クレーム対応中)のルールを定めます。

Step 3: AIで「動的ペルソナ」の骨格を作る

データが連携できたら、いよいよAIでペルソナを生成します。定量データと定性データを組み合わせたプロンプトが精度を高める鍵です。

プロンプト例(骨格作成)

### 目的・指示

あなたは**経験豊富なデータアナリスト兼UXリサーチャー**です。

東京都内在住の特定顧客層に関する定量・定性データをもとに、**実務で活用可能な詳細ペルソナ**を日本語で作成してください。

本ペルソナは、マーケティング戦略・UX改善・商品企画の意思決定に資することを目的とします。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

本タスクは、ECサイトおよびLINEを主要チャネルとする顧客層の購買行動を深く理解し、サービス改善の方向性を明確化するために発生しました。

顧客は仕事と育児を両立しており、時間的制約が大きく、購買において失敗を避けたいという強いニーズを持っています。

- **対象読者:**

- マーケティング担当者(経験5年以上)

- UXデザイナー(ユーザー調査経験あり)

- データアナリスト(統計解析・行動分析の基礎知識を有する)

- 顧客理解を重視し、定性・定量データ双方を活用する価値観を持つ方

- **制約条件:**

- 提示されたデータに忠実であること

- 推測に基づく記述は必ず「(仮説)」と明記すること

- ペルソナ項目は漏れなく記載すること

- 個人情報や特定可能な記述は含めないこと

- **評価観点:**

- 網羅性(全項目が過不足なく記載されているか)

- 簡潔さ(冗長な表現を避け、要点を明確に)

- 専門用語の平易さ(非専門職でも理解できる表現)

- 説得力(データに基づく一貫性のある記述)

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の文章

- **項目:**

1. ペルソナ名とキャッチフレーズ

2. 基本属性

3. 行動原理と価値観

4. 意思決定の基準(購入の決め手)

5. 主要な情報収集チャネル(タッチポイント)

6. 抱えている不安や不満(ペインポイント)

7. 購入を後押しするトリガー

8. ペルソナ更新条件(見直しの指標と変化要因)

- **文字数・分量:**

- 全体で1,000~1,200字程度

- 各項目は150字以内を目安

- **トーン:**

丁寧かつ穏やかなビジネス文書風。

読み手が安心して活用できる落ち着いた表現を用いる。

- **語彙ルール:**

- 感情的・断定的な表現は避ける

- 「~と考えられる」「~の傾向がある」など、分析者としての慎重な言い回しを推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添える

生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

Step 4: AIでカスタマージャーニーを自動設計する

作成したペルソナを基に、顧客が製品やサービスと出会い、関係を深めていく旅路(ジャーニー)を描きます。

プロンプト例(ジャーニー設計)

### 目的・指示

あなたは**熟練のCX(カスタマーエクスペリエンス)コンサルタント**です。

既存のペルソナ「[ペルソナ名]」が、当社の製品([製品カテゴリ])を購入し、ファンになるまでの**カスタマージャーニー設計書**を作成してください。

本設計書は、顧客体験の向上とロイヤルティ醸成を目的とし、各ステージにおける顧客行動・感情・課題・期待を明確化し、企業側の最適な施策を提案するものです。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

当社では、顧客の購買から継続利用までの体験を体系的に把握し、改善施策を計画する必要があります。既に詳細なペルソナが作成されており、その人物像を基に、認知からロイヤルティ向上までの各段階での行動・心理・課題を整理し、効果的なタッチポイントと施策を設計します。

- **対象読者:**

- CXマネージャー(顧客体験戦略の立案経験5年以上)

- マーケティング責任者(デジタル・オフライン双方のチャネル戦略経験あり)

- プロダクトマネージャー(顧客フィードバックを製品改善に活用している)

- 顧客中心の価値提供を重視する組織文化を持つ方

- **制約条件:**

- ペルソナ情報に忠実であること

- 各ステージの記述は漏れなく行うこと

- 推測に基づく内容は「(仮説)」と明記すること

- 個人情報や特定可能な記述は含めないこと

- **評価観点:**

- 網羅性(全ステージが過不足なく記載されているか)

- 簡潔さ(要点を明確にし、冗長な表現を避ける)

- 専門用語の平易さ(非専門職でも理解できる表現)

- 説得力(データや事例に基づく一貫性のある記述)

### 出力仕様

- **形式:** 表形式(マークダウン形式で作成)

- **項目:**

1. ステージ

2. 顧客の行動

3. 思考・感情

4. 課題(ペイン)

5. 期待

6. 最適なタッチポイント(例: LINE、サイト、店舗、メール)

7. 推奨される施策・コンテンツ

8. 計測すべきKPI

- **文字数・分量:**

- 全体で1,200~1,500字程度

- 各ステージは150~200字以内を目安

- **トーン:**

丁寧かつ穏やかなビジネス文書風。

読み手が安心して活用できる落ち着いた表現を用いる。

- **語彙ルール:**

- 感情的・断定的な表現は避ける

- 「~と考えられる」「~の傾向がある」など、分析者としての慎重な言い回しを推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添える

この出力結果が、次のシナリオ実装の設計図となります。

Step 5: シナリオを実装する(LINEを中心に)

設計図ができたら、MA(マーケティングオートメーション)やLINE配信ツールを使ってシナリオを実装します。

- トリガー設定: 「カートに商品を追加して30分経過」「友だち追加直後」など、シナリオを開始する条件を設定します。

- フロー構築: 条件分岐(例:メッセージをクリックしたか否か)や待ち時間(例:24時間後に再度連絡)を組み合わせて、一連のコミュニケーションの流れを作ります。

- ガードレール設定: ユーザー体験を損なわないための安全装置を設けます。「配信は1日1通まで」「深夜の配信は避ける」「未反応者にだけリマインドを送る」といったルールです。

プロンプト例(シナリオ実装)

### 目的・指示

あなたは**熟練のCX(カスタマーエクスペリエンス)コンサルタント**です。

顧客とのコミュニケーションシナリオを実装するための**詳細設計書**を作成してください。

本設計書は、トリガー設定・フロー構築・ガードレール設定を組み合わせ、顧客体験を損なわずに効果的なエンゲージメントを実現することを目的とします。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

当社では、顧客行動に応じた自動化コミュニケーションを設計し、購買促進や関係性強化を図る必要があります。カート放棄や新規友だち追加などの行動を契機に、適切なタイミングと内容でメッセージを配信するシナリオを構築します。

- **対象読者:**

- マーケティングオートメーション担当者(シナリオ設計経験3年以上)

- CRM運用責任者(顧客データ活用経験あり)

- CXマネージャー(顧客心理分析に基づく施策設計経験あり)

- 顧客中心の改善を重視する組織文化を持つ方

- **制約条件:**

- トリガー設定、フロー構築、ガードレール設定の3要素を必ず含めること

- トリガー例:「カートに商品を追加して30分経過」「友だち追加直後」など

- フロー構築には条件分岐(例:メッセージクリック有無)や待ち時間(例:24時間後再連絡)を含めること

- ガードレール例:「配信は1日1通まで」「深夜配信は避ける」「未反応者にのみリマインド送信」

- 個人情報や特定可能な記述は含めないこと

- **評価観点:**

- 網羅性(全要素が過不足なく記載されているか)

- 簡潔さ(冗長な表現を避け、要点を明確に)

- 専門用語の平易さ(非専門職でも理解できる表現)

- 説得力(データや事例に基づく一貫性のある記述)

### 出力仕様

- **形式:** 表形式(マークダウン形式で作成)

- **項目:**

1. トリガー設定(シナリオ開始条件)

2. フロー構築(条件分岐・待ち時間・配信順序)

3. ガードレール設定(安全装置・配信制限)

4. 期待効果

5. 必要リソース

6. 測定方法

- **文字数・分量:**

- 全体で1,000~1,200字程度

- 各項目は150~200字以内を目安

- **トーン:**

丁寧かつ穏やかなビジネス文書風。

読み手が安心して検討できる落ち着いた表現を用いる。

- **語彙ルール:**

- 強圧的・命令的な表現は禁止

- 「~をご検討ください」「~をおすすめいたします」など、柔らかい行動喚起を推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添える

Step 6: クリエイティブをAIで量産・最適化する

シナリオで配信するメッセージやバナーなどのクリエイティブもAIで効率化できます。

- メッセージ生成: 「30代女性向け、親しみやすいトーンで、商品の魅力を200字以内で伝えて」といった指示で、メッセージ案を複数生成します。

- A/Bテスト: 生成された複数の案でA/Bテストを行い、最もクリック率や転換率が高いパターンを特定します。

- パーソナライズ: 顧客の興味関心タグや過去の閲覧履歴に応じて、「〇〇に興味のあるあなたへ」といった形でメッセージの一部を動的に差し替えます。

プロンプト例(クリエイティブ生成)

### 目的・指示

あなたは**熟練のCX(カスタマーエクスペリエンス)コンサルタント**です。

当社商品の購入直後に顧客が抱く不安をやわらげ、安心感と期待感を高める**LINEメッセージ案(200文字以内×3案)**を作成してください。

本メッセージは、ポジティブなトーンで敬体を用い、適切なCTA(行動喚起)を1つ含めることを目的とします。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

購入直後の顧客は、商品の到着や利用方法に関する不安を抱きやすく、その心理的ハードルを下げることが顧客満足度向上につながります。LINEを活用した短文メッセージにより、安心感を提供し、次の行動(例:到着確認、利用開始)へ自然に誘導します。

- **対象読者:**

- CX担当者(顧客コミュニケーション戦略の立案経験3年以上)

- マーケティング担当者(SNS運用経験あり)

- 顧客心理に配慮した文章作成を重視する方

- **制約条件:**

- 200文字以内で作成すること

- 敬体を使用すること

- ポジティブトーンを維持すること

- CTAは1つのみ含めること

- 強圧的表現(例:「今すぐ絶対に買って」)は禁止

- 個人情報や特定可能な記述は含めないこと

- **評価観点:**

- 簡潔さ(短文で要点を伝えているか)

- 読後感の良さ(安心感・期待感が伝わるか)

- CTAの自然さ(押し付け感がないか)

- ブランドトーンとの整合性

### 出力仕様

- **形式:** 箇条書き(3案)

- **項目:**

1. メッセージ本文(200文字以内)

2. CTA(文中に自然に含める)

- **文字数・分量:**

- 各案200文字以内

- 全体で600文字以内

- **トーン:**

丁寧かつ穏やかなビジネスメール文書風。

読み手が安心して行動できる落ち着いた表現を用いる。

- **語彙ルール:**

- 強圧的・命令的な表現は禁止

- 「ぜひ」「安心して」「お楽しみください」など、前向きな言い回しを推奨

- 専門用語は避け、誰でも理解できる平易な言葉を使用

Step 7: 計測・PDCAを自動化する

施策は実行して終わりではありません。結果をデータとしてフィードバックし、AIに再学習させることで、精度を継続的に向上させます。

- ダッシュボード構築: Step1で設定したKPIが一覧できるダッシュボードを作成し、施策の効果をリアルタイムで可視化します。

- フィードバックループの確立: 配信結果(開封、クリック、購入など)をCDPやCRMに戻し、AIがペルソナやジャーニーの仮説を自動で更新・再計算する仕組みを構築します。

プロンプト例(A/Bテスト設計)

### 目的・指示

あなたは**熟練のCX(カスタマーエクスペリエンス)コンサルタント**です。

当社のマーケティング施策において、**A/Bテスト設計書**を作成してください。

本設計書は、目的KPI、仮説、変更要素(件名/CTA/画像)、サンプルサイズ算出条件、実施期間、停止基準、学びの反映方法を網羅的に記載し、施策の効果検証と改善サイクルの確立を目的とします。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

当社では、メールマーケティングやLP改善などの施策効果を定量的に検証するため、A/Bテストを計画的に実施する必要があります。これにより、顧客体験の向上とコンバージョン率の改善を図ります。

- **対象読者:**

- マーケティング責任者(デジタル施策の効果測定経験5年以上)

- CRM担当者(顧客データ分析経験あり)

- CXマネージャー(顧客心理に基づく施策設計経験あり)

- データアナリスト(統計的検定やサンプルサイズ計算の基礎知識を有する)

- **制約条件:**

- 以下の項目を必ず箇条書きで記載すること

1. 目的KPI

2. 仮説

3. 変更要素(件名/CTA/画像)

4. サンプルサイズ算出条件

5. 実施期間

6. 停止基準

7. 学びの反映方法

- 個人情報や特定可能な記述は含めないこと

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添えること

- **評価観点:**

- 網羅性(全項目が過不足なく記載されているか)

- 簡潔さ(冗長な表現を避け、要点を明確に)

- 専門用語の平易さ(非専門職でも理解できる表現)

- 説得力(仮説とKPIの整合性が取れているか)

### 出力仕様

- **形式:** 箇条書き(マークダウン形式)

- **項目:** 上記制約条件に記載した7項目を必ず含めること

- **文字数・分量:**

- 全体で800~1,000字程度

- 各項目は100~150字以内を目安

- **トーン:**

丁寧かつ穏やかなビジネス文書風。

読み手が安心して検討できる落ち着いた表現を用いる。

- **語彙ルール:**

- 強圧的・命令的な表現は禁止

- 「~をご検討ください」「~をおすすめいたします」など、柔らかい行動喚起を推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添える

プロンプト例(レポート要約)

### 目的・指示

あなたは**熟練のCX(カスタマーエクスペリエンス)コンサルタント**です。

週次KPIレポートを役員向けに**5行で簡潔かつ要点を押さえて要約**してください。

要約には、以下の5要素を必ず含めます。

1. 良かった点

2. 課題

3. 次週の重点

4. 必要な意思決定

5. リスク

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

役員層は限られた時間で事業状況を把握し、迅速な意思決定を行う必要があります。週次KPIレポートの詳細をすべて読むのではなく、重要なポイントを簡潔にまとめた要約が求められています。

- **対象読者:**

- 企業役員(経営戦略・事業方針の意思決定権を持つ)

- CX責任者(顧客体験改善の全体戦略を統括)

- マーケティング責任者(数値分析と施策立案の経験豊富)

- 時間効率と情報の正確性を重視する方

- **制約条件:**

- 全体を5行で構成すること

- 各行は1要素(良かった点/課題/次週の重点/必要な意思決定/リスク)に対応すること

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添えること

- 個人情報や特定可能な記述は含めないこと

- **評価観点:**

- 網羅性(5要素が過不足なく含まれているか)

- 簡潔さ(冗長な表現を避け、要点を明確に)

- 専門用語の平易さ(非専門職でも理解できる表現)

- 説得力(数値や事例に基づく一貫性のある記述)

### 出力仕様

- **形式:** 箇条書き(マークダウン形式)

- **項目:**

1. 良かった点

2. 課題

3. 次週の重点

4. 必要な意思決定

5. リスク

- **文字数・分量:**

- 全体で300~400字程度

- 各行は60~80字以内を目安

- **トーン:**

丁寧かつ穏やかなビジネス文書風。

読み手が安心して状況を把握できる落ち着いた表現を用いる。

- **語彙ルール:**

- 強圧的・命令的な表現は禁止

- 「~が見られました」「~が想定されます」など、分析者としての慎重な言い回しを推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を添える

この7ステップにより、従来は数ヶ月かかっていたPDCAサイクルが、数日あるいは数時間単位で高速に回るようになり、市場や顧客の変化に即応できる俊敏なマーケティング体制が実現します。

第3章 具体的な実践シナリオ:LINEマーケティングでの活用法

ここでは、多くの企業が取り組む代表的なLINEマーケティングのシナリオを例に、AIとデータ連携がどのように成果に繋がるかを具体的に解説します。

シナリオ1:新規友だちのブロック率を低減する「ウェルカムシナリオ」

- 目的: 友だち追加直後の離脱を防ぎ、長期的な関係を築く。

- トリガー: ユーザーがLINE公式アカウントを友だち追加する。

- フロー:

- 即時: 感謝を伝えるウェルカムメッセージと、初回限定特典(クーポンなど)を配信。

- 5分後: 「どんな情報に興味がありますか?」と尋ね、選択式の興味タグ(例:「新商品情報」「セール情報」「使い方テクニック」)を提示。タップさせることで、顧客の好みを初期データとして取得。

- 1日後: タップされた興味タグに基づき、パーソナライズされたコンテンツ(例:「新商品情報」を選んだ人には最新のアイテム紹介)を配信。

- 3日後: 未反応者(初回メッセージを未クリックなど)に限り、「お困りごとはありませんか?」といった形でFAQへの導線やサポートチャネルを案内。

- 計測KPI: 友だち追加後7日以内のブロック率、初回メッセージのクリック率、興味タグの回答率。

シナリオ2:売上直結の「カゴ落ち回収シナリオ」

- 目的: 購入意欲が高かったにも関わらず離脱したユーザーを呼び戻し、購入を完了させる。

- トリガー: ユーザーがECサイトで商品をカートに入れたまま、30分以上決済せずに離脱。

- フロー:

- 離脱30分後: 「カートにお忘れ物はありませんか?」というリマインドと共に、カート内商品の画像とリンクを送信。

- 離脱24時間後 (未購入の場合): 「他のお客様のレビュー」や「よくある質問」を抜粋して送信し、不安を解消。もしくは、在庫僅少の情報を伝えて希少性をアピール。

- 離脱3日後 (未購入の場合): 期間限定で利用できるインセンティブ(送料無料クーポンなど)を提示。同時に、関連商品や代替案(サイズ・色の違いなど)を提案。

- 計測KPI: シナリオ経由でのカゴ落ち回収率、回収までの平均時間、回収後の返品・解約率。

シナリオ3:LTVを最大化する「再購入・クロスセル促進シナリオ」

- 目的: 顧客の購買サイクルや興味関心に合わせて、次の購入を促す。

- トリガー: 商品購入から一定期間が経過(例:化粧品なら消費サイクルに合わせて30日後)。

- フロー:

- 購入30日後: AIが過去の購買データから予測した補充タイミングで、「〇〇はもうすぐなくなりませんか?」というリマインドを配信。まとめ買いのメリットも提示。

- 購入商品の閲覧: 顧客が過去に購入した商品の使い方コンテンツ(ブログ記事や動画)を配信。

- 関連商品の提案: AIが購買履歴や閲覧履歴から「合わせ買い」されやすい商品を分析し、「〇〇をお使いの方には、こちらの△△もおすすめです」とレコメンド。

- 計測KPI: リピート率、平均購入間隔の短縮、クロスセル率、LTV。

第4章 よくある5つの失敗と、それを乗り越えるための処方箋

AIを活用したマーケティングは強力ですが、導入すれば自動的に成功するわけではありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗とその回避策を紹介します。

失敗1:実態と乖離した「幻のペルソナ」問題

- 症状: AIが生成したペルソナ像がしっくりこない。そのペルソナに合わせたメッセージを送っても、顧客の反応が薄い、あるいはばらつきが大きい。

- 原因: 担当者の思い込みや古い仮説をプロンプトに含めすぎた結果、AIがそれに最適化してしまった。あるいは、入力データ自体が偏っていた。

- 回避策: AIの出力には、必ず根拠となったデータを参照できるように設定します。「なぜAIはこのペルソナを生成したのか?」をドリルダウンできるようにし、仮説と事実を切り分けましょう。また、定期的に最新の行動ログや顧客からの定性フィードバックを取り込み、ペルソナの妥当性を検証するプロセスを組み込みます。

失敗2:データの欠損・バイアスによる誤学習

- 症状: 特定の顧客層にばかり偏った提案が生成される。季節性の要因(例:セール時期の行動)を通常時の行動だと誤って学習してしまう。

- 原因: データの取得範囲に偏りがある(例:ヘビーユーザーのデータしかない)。特定の期間のデータだけで学習させてしまった。

- 回避策: データの取得範囲を定期的に見直し、必要に応じて補完ルール(データインピュテーション)を設けます。季節性やイベントの影響を受けるデータには「セール期間フラグ」などを付与し、AIが文脈を理解できるようにします。効果検証は、複数の異なる期間で比較することが重要です。

失敗3:配信過多による「通知疲れ」とブロック増

- 症状: シナリオを実装すればするほど、開封率やクリック率が低下し、ブロック数が急増する。

- 原因: 各シナリオが独立して動くため、一人の顧客に対して複数のシナリオから同時にメッセージが送られてしまう。

- 回避策: 顧客一人当たりの配信頻度の上限(フリークエンシーキャップ)を全体で設定します。また、一定期間反応のないユーザーへの配信を一時的に停止するクールダウン期間を設ける、「未反応者にだけリマインドを送る」といったルールを徹底します。顧客自身に通知の頻度や内容を選ばせる設定(プリファレンスセンター)を用意するのも有効です。

失敗4:プロンプトの曖昧さが招く「使えない」アウトプット

- 症状: AIからの回答が、あまりにも一般的・抽象的で、具体的な施策に落とし込めない。

- 原因: 「ペルソナを作って」「ジャーニーを考えて」といった、曖昧な指示しか与えていない。

- 回避策: 成果物の質はプロンプトの質で決まります。第2章で紹介したように、「役割」「目的」「制約」「評価基準」「出力フォーマット」「根拠の要求」などを明確に記述する習慣をつけましょう。良いプロンプトはチームの共有財産としてテンプレート化することが成功の鍵です。

失敗5:部門間の連携不足による「サイロ化」の再発

- 症状: マーケティング部門が作ったペルソナと、営業部門や開発部門が想定している顧客像が食い違っている。施策がちぐはぐになる。

- 原因: AI導入がマーケティング部門内だけで完結してしまい、他部門との合意形成がなされていない。

- 回避策: AIが生成したデータドリブンなペルソナとCJMを、部門横断の「共通言語」として位置づけます。作成プロセスに他部門のメンバーを巻き込むワークショップを実施し、全部門共通のKPIを設定。更新スケジュールと責任者を明確にすることで、組織全体で「動く顧客理解」を共有する文化を醸成します。

第5章 組織で成果を出し続けるための運用設計とガバナンス

優れた仕組みも、それを動かす組織体制がなければ宝の持ち腐れです。AIを活用したマーケティングを継続的に成功させるための、運用設計とガバナンスのポイントを解説します。

5-1. 役割分担の明確化

部門横断で取り組むために、それぞれの役割を定義します。

- マーケティング担当: 全体の戦略設計、KPI設定、シナリオの要件定義、クリエイティブの監修。

- データ分析担当: トラッキング設計、データ統合(ID突合)、品質管理、ダッシュボードの構築とメンテナンス。

- CS/店舗担当: 顧客からの直接のフィードバック(定性情報)の収集と共有、FAQコンテンツの更新。

- 法務/情報システム担当: 個人情報保護法などの法令遵守、同意・配信許諾の管理、セキュリティリスクの評価。

5-2. 更新・改善サイクルの定例化

一度設定したら終わりではなく、定期的に見直しを行うリズムを作ります。

- 週次レビュー: 主要KPIの進捗確認、実施中シナリオのA/Bテスト結果の評価、除外条件の微調整など、短期的な改善活動。

- 月次レビュー: ペルソナの属性や構成比に変化がないかの差分分析、各ジャーニーステージ間の遷移率の評価、パフォーマンスの低いシナリオの見直し。

- 四半期レビュー: 全体戦略の見直し、ジャーニーマップ全体の再設計、新しいシナリオの追加や廃止の決定など、中長期的な方針決定。

5-3. 同意とデータ管理の徹底(プライバシー保護)

顧客の信頼なくして、データ活用は成り立ちません。

- 明確な同意取得: 何の目的でデータを取得し、どのように利用するのかを分かりやすく提示し、顧客が明確に同意した上でデータを取得します。

- 容易な許諾撤回: 配信停止や個人データの削除依頼(オプトアウト)の動線を、全てのコミュニケーションチャネルで分かりやすく提示します。

- 権限の最小化: 顧客データにアクセスできる担当者を必要最小限に絞り、役割に応じて閲覧・編集権限を厳密に管理します。

- 外部ツール連携の管理: 外部のAIツールや配信プラットフォームとデータを連携する際は、契約内容を精査し、データが適切に保護されることを確認します。

第6章 FAQ(よくある質問)

Q1. AIに全部任せてしまって良いのでしょうか?

A. いいえ、それは危険です。AIは強力な効率化・自動化ツールですが、最終的な意思決定は人間が責任を持つべきです。特に、事業目標の設定、倫理的な判断(過度なターゲティングをしないなど)、ブランドイメージを左右するクリエイティブの最終品質は、必ず人が介在し、担保する必要があります。AIの提案は「検証すべき優れた仮説」と捉え、データに基づいた裏付けとテストを怠らないようにしましょう。

Q2. データが少ない小規模なビジネスでも有効ですか?

A. はい、有効です。大規模なデータがなくても始める方法はあります。まずは、数名の既存顧客へのインタビューやアンケートといった定性データをAIで整理し、顧客の課題やニーズの解像度を高めることから始めましょう。同時に、GA4で基本的なサイト内行動(閲覧→カート→購入)だけでもトラッキングを開始すれば、ジャーニー上のどこにボトルネックがあるかを特定し、小規模な施策をテストすることは十分に可能です。

Q3. B2Bビジネスにも応用できますか?

A. はい、応用できます。基本的な考え方は同じです。顧客のステージを「認知→情報収集→資料請求→ウェビナー参加→商談→導入→活用支援」といったB2B特有のプロセスに置き換えます。また、ペルソナも「導入の意思決定者」「現場の利用者」「情報システム担当者」など、複数の役割(ペルソナ)を想定してジャーニーを設計することが重要になります。タッチポイントもメール、ウェビナー、営業担当者による支援コンテンツなど、B2Bに適したものを組み込みます。

Q4. 成果が出るまでに、どのくらいの期間がかかりますか?

A. 施策の規模や目的によりますが、カゴ落ち対策やウェルカムシナリオの最適化といった比較的シンプルなシナリオであれば、設計から実装、初回の効果検証まで数週間で初期的な傾向が見えてきます。LTVの向上といった、より長期的な関係構築を目指す施策の場合は、AIが学習し、PDCAサイクルが1?3周する期間(数カ月程度)を見込むのが現実的です。

Q5. どのツールから導入を始めるべきですか?

A. あなたの組織が今抱えている最大の課題によって異なります。

- 顧客の「なぜ?」が不明確なら: 顧客インサイト抽出系ツールで定性分析を強化。

- 部門間の顧客像がバラバラなら: ペルソナ/CJM生成系ツールで合意形成を促進。

- 施策の実行力が不足しているなら: MAやLINE配信ツールで自動化を推進。

いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、最も課題の大きい領域で最小構成のツールからパイロット導入を行い、小さな成功体験を積み重ねてからスケールさせていくアプローチを推奨します。

まとめ:AIとデータ統合で「動く顧客理解」を武器にする

もはや、一度作ったら更新されない静的なペルソナに縛られる必要はありません。AIは、これまで分断されていたLINE、GA4、CRMといった顧客データを束ね、顧客一人ひとりの変化をリアルタイムで捉え、最適なコミュニケーションを自動で紡ぎ出します。

この仕組みがもたらす最大の価値は、現場のマーケターを煩雑な手作業から解放し、より創造的で戦略的な業務に集中させてくれることです。そして、その成果は「ブロック率低下」「カゴ落ち回収率向上」「リピート率改善」といった、具体的で測定可能なKPIとして明確に現れます。

AIは魔法の杖ではありません。しかし、正しい目的設定、堅実なデータ基盤、そして小さな成功を積み重ねる粘り強い改善サイクルがあれば、それは間違いなくあなたのビジネスにとって最も強力な武器の一つとなります。

データに基づいた「動的な顧客理解」を組織の共通言語とし、真に顧客に寄り添ったマーケティングを、今日から始めてみませんか。

次の具体的な一歩

- 目的とKPIを1枚の紙に書き出す: あなたのチームが今、最も解決したい課題は何ですか?

- 追跡すべき顧客イベントを5つ定義する: その課題を解決するために、最低限必要なデータは何ですか?

- 最小構成でパイロットを開始する: まずは「ウェルカムシナリオの最適化」か「カゴ落ち対策」のどちらか一つに絞って、今あるツールで実装してみましょう。

- 結果をチームでレビューし、改善する: 1ヶ月後、その施策の結果を振り返り、AIにフィードバックする(あるいは手動で仮説を修正する)ことで、次の一手を考えましょう。

この小さなサイクルを回し始めることが、大きな変革への第一歩です。