- 1 AI時代のSEOコンテンツ制作ガイド|質と速さを両立するハイブリッドフロー

- 2 1. AI時代のSEOコンテンツ制作で押さえるべき大原則

- 3 2. ゴール設定と仮説づくり:成果を最大化する「設計図」を描く

- 4 3. キーワード選定と検索意図クラスタリング:意図の純度を高める

- 5 4. 競合分析:上位記事から「勝ち筋」を見つけ出す

- 6 5. 構成案作成:AIで土台を作り、人間が骨格を強化する

- 7 6. 下書き作成(AI)と人間によるE-E-A-T強化

- 8 7. 3段階レビュー体制で品質を盤石にする

- 9 8. オンページ最適化:自然で読みやすいSEOの作法

- 10 9. 公開前チェックリスト:万全の状態で世に送り出す

- 11 10. 公開・計測・改善:コンテンツを「育てる」という思想

- 12 11. シナリオ別ガイド:自社の状況に合わせた最適フロー

- 13 12. よくある失敗と回避策:落とし穴を事前に知る

- 14 13. 実践チェックリスト(保存してご活用ください)

- 15 14. 応用編:AI活用をさらに進化させるヒント

- 16 15. ケースで学ぶ:コンテンツタイプ別・差別化の要点

- 17 16. よくある質問(FAQ)

- 18 まとめと、今日から始めるための次の一歩

AI時代のSEOコンテンツ制作ガイド|質と速さを両立するハイブリッドフロー

「コンテンツの量も質も求められるのに、人手と時間はいつも足りない」。これは、現代のコンテンツマーケターや編集者が抱える共通の悩みではないでしょうか。市場には情報が溢れ、読者の目はますます肥えてきています。そんな中、私たちは常に時間との戦いを強いられています。

しかし、もし制作時間を最大1/4に短縮しつつ、むしろコンテンツの質を高める方法があるとしたらどうでしょう?

その鍵を握るのが、AIの戦略的活用です。最新の実務において、AIは単なる文章作成ツールではありません。キーワード選定、複雑な検索意図の分析、競合調査、そして構成案の作成まで、コンテンツ制作の上流工程を担う「戦略的パートナー」へと進化を遂げています。

一方で、GoogleはE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)、特に「Experience(経験)」をこれまで以上に重視するようになりました。AIが生成しただけのありきたりな情報では、もはや読者の心にも、検索エンジンにも響きません。

この記事では、AIの圧倒的なスピードと、人間ならではの経験・洞察を融合させた「ハイブリッド制作フロー」を、具体的な手順、すぐに使えるチェックリスト、そして実例を交えながら一気通貫で解説します。

読み終える頃には、あなたのチームが明日からすぐに実践できる、高品質なコンテンツを効率的に生み出すための設計図が手に入っているはずです。

この記事のポイント(60秒で把握)

- 目的設定と仮説: まず、誰のどんな課題を解決するのかを「コンテンツブリーフ」で明確化します。

- キーワードと意図分析: 検索意図を軸にキーワードを分類(クラスタリング)し、1記事1意図の原則で設計します。

- 競合分析: AIを使い、上位サイトの共通点と不足点を瞬時に洗い出し、差別化の切り口を見つけます。

- 構成案作成: AIで構成の土台を作り、人間が独自情報(体験談、一次データ)を盛り込む骨格を強化します。

- 下書きとE-E-A-T強化: AIに下書きを生成させ、人間は実体験、スクリーンショット、検証結果などを追記して「魂」を吹き込みます。

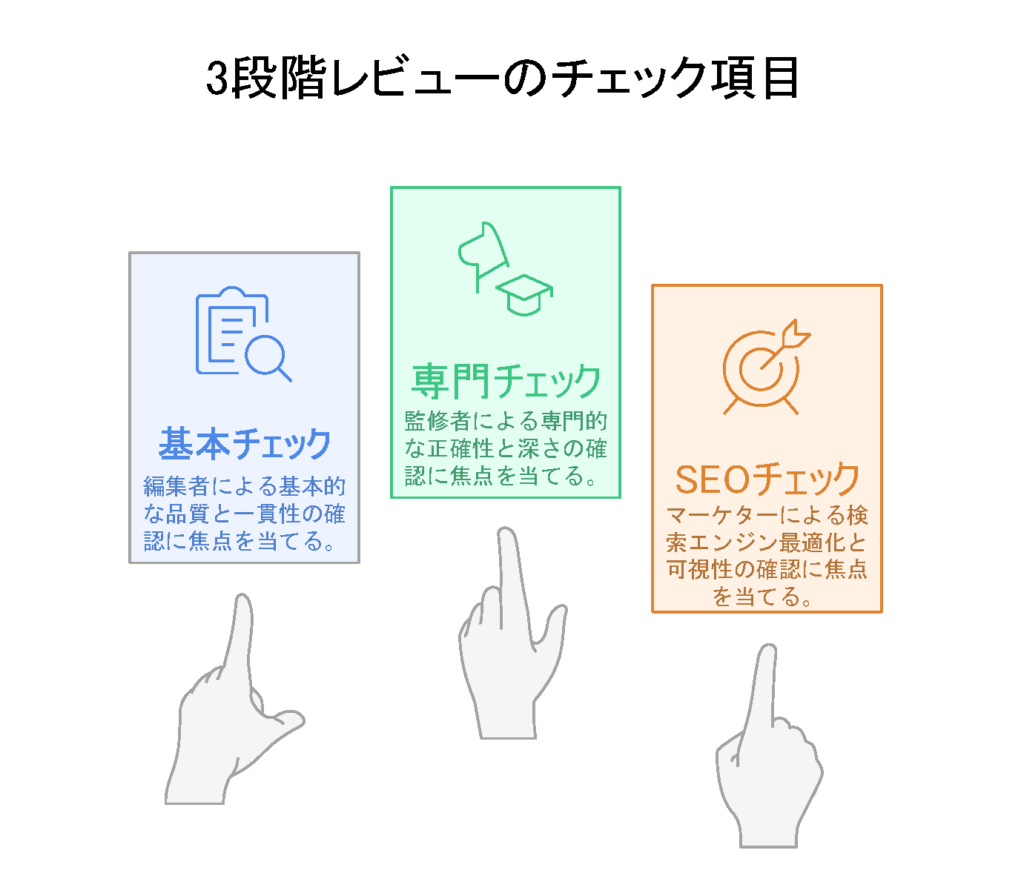

- 3段階レビュー: 「基本チェック→専門チェック→SEOチェック」のフローで、品質を多角的に担保します。

- 公開と改善: 公開後は数値を計測し、CTR改善、FAQ追加、内部リンク最適化などの改善サイクルを回し続けます。

1. AI時代のSEOコンテンツ制作で押さえるべき大原則

具体的なフローに入る前に、まず前提となる考え方を共有します。この土台がなければ、どんなテクニックも効果を半減させてしまうからです。

1-1. AIは「時短ツール」から「戦略的パートナー」へ

かつてAIは、文章のリライトやアイデア出しを手伝う「便利なアシスタント」でした。しかし現在、その役割は大きく変わっています。

- キーワード候補出しと意図の仮説立案: 膨大な関連語から、読者の検索意図を予測し、グループ化する。

- 競合分析の高速化: 上位10サイトの見出しや内容を瞬時に要約し、共通トピックと差別化ポイントを抽出する。

- 構成案の叩き台作成: 読者の疑問に答える論理的な骨子を数分で提案する。

- 下書きの初稿生成: 構成案に基づき、自然な日本語のドラフトを書き上げる。

これらの上流工程をAIに任せることで、従来4〜6時間かかっていた作業が、1〜2時間に短縮されるケースも珍しくありません。人間は、より創造的で戦略的な業務に集中できるのです。

1-2. Googleが求めるのは「品質」と「E-E-A-T」、特に「Experience(経験)」

「AIが書いた記事はGoogleに評価されないのでは?」という懸念を耳にしますが、これは誤解です。Googleはコンテンツの生成方法ではなく、その「品質」を評価します。

そして、その品質を測る重要な指標がE-E-A-Tです。

- Experience(経験): 実際に製品やサービスを使用した経験、イベントに参加した体験など、一次情報に基づいているか。

- Expertise(専門性): トピックに関する深い知識やスキルがあるか。

- Authoritativeness(権威性): その分野の第一人者として認識されているか。

- Trustworthiness(信頼性): 情報が正確で信頼できるか。

特に近年のアップデートでExperience(経験)の重要性は飛躍的に高まりました。AIだけでは生成できない、あなた自身の体験、失敗談、独自の発見こそが、競合との決定的な差を生み出します。実際、ある比較記事で、具体的な使用感と多数のスクリーンショットを追記したところ、検索順位が12位から3位へと大きくジャンプした事例も報告されています。

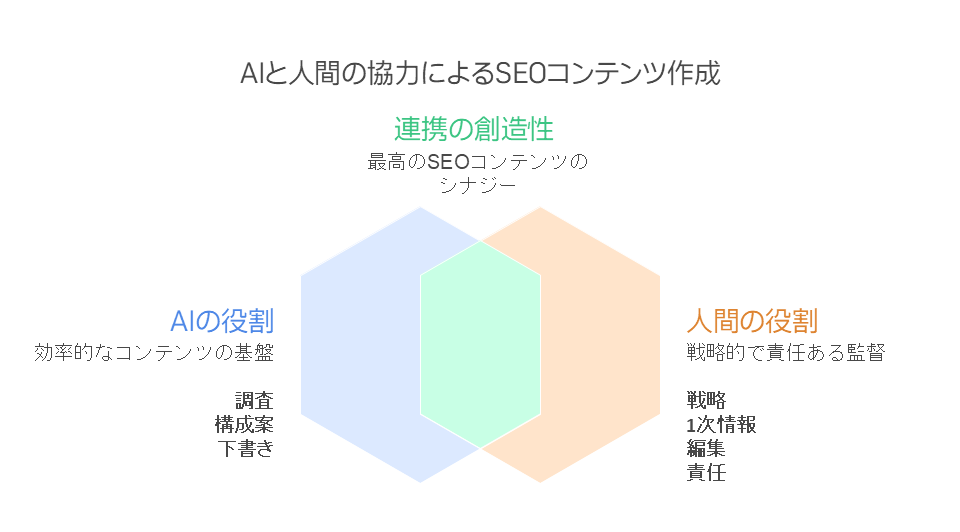

1-3. 「AI×人間」のハイブリッド制作フローが前提となる

AIは万能ではありません。だからこそ、AIと人間の強みを組み合わせたハイブリッドな体制が不可欠です。

- AIが得意なこと:

- 広範な情報の調査と要約

- 構造化された構成案のサジェスト

- 文章のドラフト作成

- 多様な表現や言い換えの生成

- 人間が担うべきこと:

- 一次情報(体験談、独自データ)の投入

- 専門的な知見に基づくファクトチェックと判断

- ブランドのトーン&マナーの維持

- コンテンツに対する最終的な責任編集

この役割分担を徹底するために、後述する「3段階レビュー体制」が極めて効果的です。

1-4. 差別化の本質は「人間ならではの価値」への回帰

AIの登場により、ありふれた情報の価値は相対的に下がりました。誰もが同じような記事を高速で生成できるようになった今、読者から選ばれるのは「そこにしかない価値」を持つコンテンツです。

- 独自の調査やアンケート結果

- 詳細な検証プロセスと、その成功・失敗の記録

- ニッチな分野における深い専門知識と洞察

- 読者の感情に寄り添う、人間味あふれる語り口

結局のところ、AIは最高の「壁打ち相手」であり「ドラフト作成者」です。最終的な価値を決めるのは、作り手であるあなた自身の経験と視点なのです。

2. ゴール設定と仮説づくり:成果を最大化する「設計図」を描く

いきなりAIに「記事を書いて」と指示しても、質の高いコンテンツは生まれません。まず、人間が明確な「設計図」を描く必要があります。それがコンテンツブリーフ(制作要件定義書)です。

2-1. 優れたAI出力を引き出す「コンテンツブリーフ」の型

このブリーフが詳細であるほど、AIはあなたの意図を正確に汲み取り、手戻りの少ないドラフトを生成してくれます。最低限、以下の項目は言語化しておきましょう。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 目的/KPI | 「AI ツール 比較」の記事で、特定のツールのトライアル登録数を月5件獲得する。 |

| 読者像(ペルソナ) | 中小企業のWeb担当者。SEO経験3年目。AI導入を検討中だが、ツールの違いがわからず選定に悩んでいる。コストと導入のしやすさを重視。 |

| 検索意図の仮説 | 比較検討: 各ツールの機能、料金、長所・短所を一覧で比較し、自社に最適なツールを見つけたい。 |

| 主要キーワード | AI ライティングツール 比較、SEO AI ツール おすすめ |

| コアメッセージ | この記事を読めば、自社の目的と予算に合った最適なAIツールが分かり、導入後の活用イメージまで持てるようになる。 |

| 盛り込む独自情報 | 社内で3つの主要ツールを実際に1ヶ月間使用した検証結果。各ツールの設定画面のスクリーンショットと比較表。 |

| 想定競合と差別化 | 競合は機能羅列が多い。当記事では「チームでの使いやすさ」という独自軸で評価し、失敗談も交えて差別化する。 |

| 品質基準 | トーンは専門的だが会話調。断定的な表現は避け、「〜という傾向があります」のように記述。特定の企業名の過度な推奨はしない。 |

2-2. 失敗しないために「制作前に」必ず決めておくこと

ブリーフ作成と並行して、以下の点を明確にしておくと、制作途中の迷いや手戻りを防げます。

- 記事のスコープ(範囲と深さ): どこまで解説し、どこからは解説しないかを決めます。「AIライティングツールのすべて」のような広すぎるテーマは避け、「SEO担当者向けAIライティングツール比較」のように絞り込みましょう。

- 体験談・一次情報の準備: 記事の核となる独自情報は、執筆前に用意しておきます。「どの検証データを使うか」「誰にインタビューするか」「どのスクリーンショットが必要か」をリストアップしておきましょう。

- CTA(Call To Action)と次のアクション: 読者に記事を読んだ後、何をしてほしいのかを決めます。資料ダウンロードなのか、関連ガイドへの回遊なのか、問い合わせなのか。CTAが明確でない記事は、ビジネス成果に繋がりません。

3. キーワード選定と検索意図クラスタリング:意図の純度を高める

優れた設計図が描けたら、次は土台となるキーワード戦略です。ここで重要なのが「検索意図クラスタリング」という考え方です。

3-1. なぜ「検索意図」を軸に設計するのか?

ユーザーは同じキーワードを使っていても、その裏にある「知りたいこと」「やりたいこと」(=検索意図)は様々です。

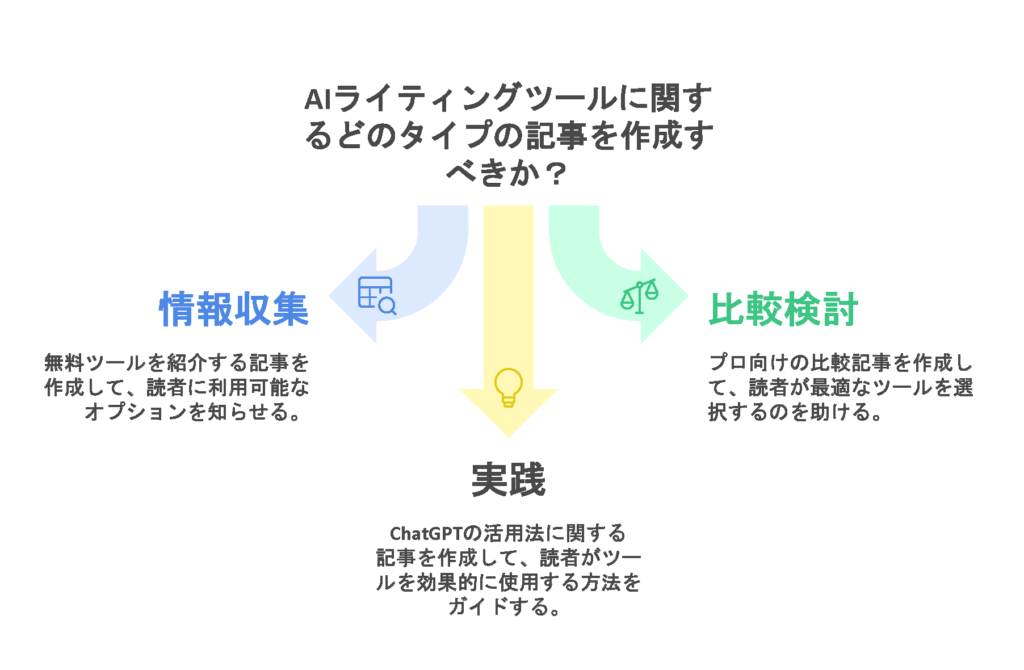

例えば、「AIライティングツール」というキーワードで検索する人には、

- 情報収集型: 「そもそもAIライティングツールって何?」と知りたい初心者

- 比較検討型: 「どのツールが自社に合うか比較したい」担当者

- 実践・課題解決型: 「ChatGPTでうまく記事を書くコツを知りたい」既存ユーザー

などが混在しています。これらすべての意図を1つの記事で満たそうとすると、内容が総花的になり、誰にとっても「帯に短したすきに長し」なコンテンツになってしまいます。結果、CTRや滞在時間が伸び悩み、SEO評価も上がりにくくなります。

成功事例として、この3つの意図をそれぞれ別の記事として作成し、内部リンクで繋いだ結果、すべての記事で上位表示を達成したケースがあります。1記事=1つの明確な検索意図。これが原則です。

3-2. 実践ステップ:AIと共に意図を整理する

- 候補洗い出し: メインキーワード(例: AI SEO)を軸に、関連キーワードツールやAI(ChatGPTなど)を使って関連語を網羅的にリストアップします。(例: AI SEO ツール、AI SEO 記事作成、AI SEO 効果、AI SEO 無料…)

- 意図の分類: リストアップしたキーワードを、検索意図のカテゴリ(情報収集、比較検討、使い方、トラブル対応など)に分類します。ここでもAIは優れた壁打ち相手になります。

- クラスタリング: 同じ意図を持つキーワード群をまとめ、1つの記事テーマ(クラスタ)とします。別の意図を持つものは、別記事のテーマとします。

- 優先度付け: 作成するクラスタ(記事)の優先順位を、「ビジネスへの貢献度」「競合の強さ」「既存コンテンツとの関連性」などから判断します。

3-3. AI活用の具体例:リサーチ時間を劇的に短縮

- ChatGPT:

- プロンプト:

- Perplexity:

- プロンプト:

- これにより、わずか1分足らずで市場の「当たり前」と「チャンス」を把握でき、差別化の仮説を素早く立てられます。

3-4. クラスタリングのアウトプット判定基準

このステップの完了は、以下の問いにすべて「Yes」と答えられる状態です。

- 各クラスタ(記事)の検索意図は明確で、混線していないか?

- 既存記事とテーマが重複し、カニバリゼーション(共食い)を起こさないか?

- 1つの記事として、十分な深掘りができるテーマになっているか?

4. 競合分析:上位記事から「勝ち筋」を見つけ出す

戦う相手を知らずして、勝利はありません。検索意図クラスタリングで定めたテーマごとに、上位表示されている競合サイトを徹底的に分析し、自社コンテンツがそれを上回るための「差分」を可視化します。

4-1. AIで高速化する!抽出するべき4つの要素

従来は一つひとつ読んで分析していましたが、ここでもAIが活躍します。PerplexityやChatGPTに上位サイトのURLを渡し、以下の点を抽出・要約させましょう。

- 見出しの共通項(読者の期待値): ほとんどの上位サイトが含んでいるトピックは何か。これは、読者が最低限知りたいと期待している「必須項目」です。これらが抜けていると、読者の満足度は得られません。

- 具体性の薄い箇所(深掘りのチャンス): 「詳細は公式サイトへ」と丸投げしていたり、手順が文章だけで説明されていて分かりにくかったりする部分。ここに、スクリーンショットや詳細な解説を加えることで価値が生まれます。

- 導線の質: 記事の最後に、関連性の低い記事へのリンクや、唐突なCTAが置かれていないか。読者の次の疑問を予測し、適切な内部リンクや資料ダウンロードへ誘導できれば、UXは向上します。

- 体験の欠如(最大の差別化ポイント): 記事全体が一般論や機能説明に終始していないか。書き手の失敗談、独自の検証結果、具体的な使用感といった一次情報が欠けている場合、そこが最大の攻めどころです。

4-2. 凡庸な記事を「価値ある記事」に変える差別化の打ち手

競合分析で見えた「不足点」を埋め、「独自性」を加えることで、あなたの記事は頭一つ抜け出します。

- 体験談を盛り込む: 成功体験だけでなく、失敗談や試行錯誤のプロセスこそが、読者の共感を呼び、信頼に繋がります。「この設定でうまくいかなかったが、こう変更したら解決した」といった記述は非常に価値があります。

- ビジュアルで証明する: スクリーンショット、検証に使ったツールのログ、独自に集計したグラフなど、視覚的な証拠を提示します。百聞は一見に如かずです。

- 特定領域に特化する: 競合が幅広い読者を対象にしているなら、あえて「不動産業界向け」「BtoB製造業向け」のようにターゲットを絞り、その業界特有の事例や用語を使って具体性を高めます。

- 意図別に記事を分け、内部リンクで束ねる: 競合が1記事で多くのトピックを扱っているなら、検索意図ごとに記事を分割し、それぞれを深く掘り下げます。そして、それらの記事群を内部リンクで結びつけ、「トピッククラスター」を形成することで、サイト全体の専門性を高めます。

4-3. 事例に学ぶ:Experience(経験)の絶大な効果

前述の「体験談とスクリーンショットの追記で検索順位が12位から3位へ上昇した事例」は、この差別化戦略の効果を如実に示しています。この記事が成功した要因は、単に画像を追加したからではありません。

- 使用前後の変化を具体的に記述した

- 検証した設定や環境を明記した

- 評価した測定基準(例:作業時間、生成された文章の質)を明確にした

これらの要素が、記事に再現性と信頼性を与え、読者と検索エンジンの両方から高く評価されたのです。

5. 構成案作成:AIで土台を作り、人間が骨格を強化する

構成案は、記事の品質を決定づける「骨格」です。この骨格がしっかりしていれば、AIが多少冗長な文章を生成しても、後から修正は容易です。逆に、骨格がぐらついていると、どんなに美しい文章も読者には届きません。

5-1. 読者の満足度を高める「鉄板」の構成ブロック

多くのSEOコンテンツは、以下のブロックを組み合わせることで、読者の疑問に体系的に答えられるようになります。

- 導入: 読者の課題に共感し、この記事を読むことで何が得られるのか(ベネフィット)を約束する。

- スニペット向け要点: 記事の最重要ポイントを60〜90語程度の短い文章や箇条書きでまとめる。検索結果での強調スニペット表示を狙う。

- 基礎理解: テーマに関する基本的な用語や前提知識を解説する。

- 実践手順: 具体的なステップを、チェックリストや番号付きリストで分かりやすく示す。

- 比較・選び方: 複数の選択肢がある場合、それぞれの特徴、メリット・デメリットを比較し、ユースケースごとのおすすめを提示する。

- 失敗例と対処法: よくある間違いや落とし穴を先回りして伝え、その解決策を示す。

- 応用・発展: 基本をマスターした読者向けに、一歩進んだテクニックや自動化のヒントを提供する。

- FAQ: 読者が抱きがちな細かい疑問に、Q&A形式で簡潔に答える。

- まとめと次のアクション: 記事全体の要点を再確認し、読者が次に行うべき具体的な行動(CTA)を提示する。

5-2. AIへの「神プロンプト」のコツ

AIに質の高い構成案を出力させるには、指示の出し方にコツがあります。「AI SEOの記事構成を作って」のような曖昧な指示ではダメです。コンテンツブリーフの内容をプロンプトに反映させましょう。

良いプロンプトの例:

5-3. 絶対にやってはいけない構成の落とし穴

- 意図の詰め込みすぎ: 1つの記事に「ツールの比較」と「具体的なライティング術」など、異なる意図のトピックを混在させる。→ 読者が混乱し、離脱の原因になります。

- 独自情報のスペースがない: 競合サイトの情報をまとめただけの構成になっている。→ これではAIが生成しただけの記事と変わりません。「私たちの検証結果」「お客様の声」といった一次情報を入れる枠をあらかじめ確保しましょう。

- CTAと導線設計の欠如: 記事の最後にまとめがあるだけで、読者を次のアクションに誘導できていない。→ ビジネス成果に繋がりません。必ずCTAを配置し、関連性の高い記事への内部リンクを設計しましょう。

6. 下書き作成(AI)と人間によるE-E-A-T強化

いよいよ執筆です。AIでドラフトを生成し、そこに人間が「魂」を吹き込む、ハイブリッドフローの核心部分です。

6-1. AIへの下書き指示プロンプトの標準例

構成案と同様に、下書きの指示も具体的であるほど精度が上がります。先の構成案とコンテンツブリーフをAIに渡し、以下の要素を加えます。

6-2. 人間が付加すべき「経験」という名の価値

AIが生成したドラフトは、あくまで「よくできた一般論」です。ここからが人間の腕の見せ所。以下の要素を追記・編集していくことで、E-E-A-T、特にExperienceを飛躍的に高めます。

- 生々しい体験談:

- 成功体験だけでなく、失敗談(「最初はこのプロンプトで試したが、意図しない出力になった」)

- 判断の背景(「なぜAではなくBのツールを選んだのか、その理由は…」)

- 時間やコストの感覚(「この作業には慣れるまで約3時間かかった」)

- 動かぬ証拠(一次情報):

- 社内で行った調査やアンケートの結果(「社内担当者20名に聞いたところ…」)

- 検証環境の記録(「OS: Windows 11, ブラウザ: Chrome Ver.XXXで検証」)

- ビジュアルによる補強:

- ツールの設定画面や操作手順を示すスクリーンショット(キャプションで丁寧に解説)

- 比較結果や測定データを示すグラフや表

- 日本市場への最適化:

- 日本の商習慣や法規制への言及

- 日本企業特有の課題に合わせたユースケースの提示

6-3. 実例でわかる効率化と成果の両立

ある大手製造業では、このハイブリッドフローを製品説明文の作成に導入しました。

- AIの役割: 製品スペックから基本的な説明文のドラフトを数百パターン生成。

- 人間の役割: 生成されたドラフトに、マーケティング担当者が顧客の利用シーンや開発秘話といった「ストーリー」を追記し、技術者が専門的な観点からファクトチェック。

この結果、製品説明文の作成工数を60%削減しつつ、独自性と訴求力を高めたことで、製品ページのコンバージョン率が平均で20%向上しました。AIによる効率化と、人間による品質向上の両輪が、大きなビジネス成果を生んだ好例です。

7. 3段階レビュー体制で品質を盤石にする

AIが生成したコンテンツには、一見自然に見えても、事実誤認や文脈に合わない表現が含まれている可能性があります。公開前に多角的な視点でチェックする体制が、ブランドの信頼を守ります。

7-1. 第1段階:基本チェック(編集者・ライター)

文章の土台を整える工程です。

- 事実関係の明確化: 「多くの企業が…」→「調査によると35%の企業が…」のように、曖昧な表現を具体的なデータに置き換える。出典も明記する。

- 日本語表現の洗練: 二重敬語、冗長表現(〜ということ)、誤字脱字、表記ゆれ(AI / AI)を修正し、用語を統一する。

- 可読性の向上: 理解が難しい部分に図解や表の挿入を指示する。「ここの説明は複雑なので、フロー図にしましょう」といった具体的な提案を行います。

7-2. 第2段階:専門チェック(専門家・監修者)

コンテンツの正確性と信頼性を担保する最重要工程です。

- 手順の再現性: 記載された手順や設定で、誰がやっても同じ結果になるか。前提条件は漏れなく書かれているか。

- リスクと限界の明示: この手法が使えないケース(適用外の条件)や、潜在的なリスクについて正直に言及されているか。

- 体験談の信頼性: 記載された体験談が、技術的に・論理的にあり得るものか。環境、設定、測定方法などの記述に不備はないか。

7-3. 第3段階:SEOチェック(SEO担当者・マーケター)

最後に、検索エンジンと読者の両方に見つけてもらいやすくするための仕上げです。

- タイトルと見出し: 検索意図に合致し、思わずクリックしたくなる魅力的な言葉になっているか。

- 冒頭の要約: 検索結果に表示されることを意識し、スニペット向けの要点が簡潔にまとまっているか。

- 内部リンク設計: この記事をハブとして、関連する基礎記事(ピラーページ)や、より詳細な記事(クラスター記事)へ適切にリンクが張られているか。読者の次の行動を予測した導線になっているか。

- 画像代替テキスト(alt属性): 画像の内容が伝わるだけでなく、関連キーワードを含んだ自然な説明文になっているか。

8. オンページ最適化:自然で読みやすいSEOの作法

SEOは、キーワードを詰め込む作業ではありません。読者にとって価値ある情報を、検索エンジンが理解しやすい構造で提供することです。

8-1. タイトル/H1:記事の「顔」を磨き上げる

- 検索意図を反映したキーワードを自然に含めつつ、32文字程度に収める。

- 「〜する方法」「〜完全ガイド」だけでなく、「〜で陥りがちな3つの罠」のように、読者が得られる具体的なベネフィットや、好奇心を刺激する言葉を入れる。

8-2. 見出し設計:論理的な「道しるべ」を作る

- H2見出しは、読者が抱く大きな「質問」と捉える。(例: )

- H3見出しは、その質問に対する具体的な「答え」やステップとする。(例: )

- 各見出しセクションは、1つの明確なメッセージに絞り込む。

8-3. 内部リンク:サイト内を賢く回遊させる

- 記事のテーマを包括するまとめ記事(ピラーページ)、個別のテーマを深掘りする記事(クラスター記事)、用語解説記事などを戦略的にリンクで結びます。

- 「こちらをクリック」ではなく、「具体的なプロンプト例は、ChatGPT活用ガイドをご覧ください」のように、リンク先のコンテンツ内容がわかるアンカーテキストを使います。

8-4. 画像と図解:百聞は一見に如かず

- 複雑な手順やフローは、スクリーンショットとキャプションで補強します。

- 比較データは、単純な表だけでなく、視覚的に分かりやすいグラフで示します。その際、目盛り、単位、比較対象を必ず明記しましょう。

8-5. 文章のリズム:読者を飽きさせない工夫

- 重要(結論)→詳細(理由・具体例)→再度、要点(まとめ) の順で情報を提示し、読者の理解を助けます。

- 3〜5文程度の短い段落でこまめに改行し、視覚的な圧迫感を減らします。

- 箇条書きや太字を効果的に使い、文章にリズムと緩急をつけます。

9. 公開前チェックリスト:万全の状態で世に送り出す

最後の最後に、技術的な抜け漏れがないかを確認します。この一手間が、公開後のパフォーマンスを大きく左右します。

- [ ] URLとパンくずリスト: 記事内容と一致し、簡潔で分かりやすいか。

- [ ] タイトル/H1とディスクリプション: 最終版が正しく設定されているか。

- [ ] 目次: 長文記事の場合、ユーザビリティ向上のために目次が設置されているか。

- [ ] 内部リンク: リンク切れ(404)がなく、リンク先は正しいか。

- [ ] 画像: alt属性がすべて設定されているか。ファイルサイズは圧縮され、表示速度を妨げていないか。

- [ ] モバイル表示: スマートフォンで表示崩れがなく、テキストやボタンがタップしやすいか。

- [ ] インデックス設定: noindexタグが誤って設定されていないか。

- [ ] CTAと計測設定: 資料請求ボタンなどのCTAは正しく機能するか。Google Analyticsなどでコンバージョン計測が設定されているか。

10. 公開・計測・改善:コンテンツを「育てる」という思想

コンテンツ制作は、記事を公開したら終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。データを元に改善を繰り返すことで、コンテンツは資産へと育っていきます。

10-1. 定点観測すべき3つのKPI

- 検索パフォーマンス (Google Search Console):

- 表示回数、クリック数、CTR、平均掲載順位

- どんなキーワードで流入しているか(意図とのズレはないか)

- エンゲージメント (Google Analytics):

- 平均滞在時間、スクロール深度、離脱率

- どこで読者が離脱しているか、熟読されている箇所はどこか

- コンバージョン:

- 資料ダウンロード数、問い合わせ件数、トライアル登録数など、記事の目的に設定したゴール指標

10-2. データに基づいた改善サイクル

- 掲載順位は高いがCTRが低い: タイトルやディスクリプションが魅力的でない可能性。読者の興味を引く言葉に修正する。

- ページの早い段階で離脱が多い: 導入で読者の心を掴めていないか、ページ表示速度が遅い可能性。冒頭の要約を強化したり、画像を圧縮したりする。

- 最後まで読まれているがコンバージョンしない: CTAが魅力的でないか、記事内容とCTAの関連性が薄い可能性。ボタンの文言を変更したり、より関連性の高い資料へのリンクに差し替えたりする。

- 新しい情報の追記: 公開から時間が経つと、情報は古くなります。新しいツールの情報、最新の検証結果などを追記し、更新日を明記することで、情報の鮮度と信頼性を保ちます。

10-3. 現実的な運用リズム

コンテンツ改善は継続が力です。無理のないリズムをチームで作りましょう。

- 初回更新 (公開後1〜2ヶ月): Search Consoleのデータが溜まってきた段階で、流入キーワードを元にした軽微な修正や、FAQの追加を行います。

- 定例更新 (四半期ごとなど): 特に重要な戦略記事は、定期的に競合の状況や情報の鮮度を見直し、大規模なリライトやコンテンツの追加を計画します。

AIを使えば、リライトや情報の追記も高速化できます。改善サイクルを回すハードルが下がったことも、AI時代の大きなメリットです。

(文字数制限のため、以降のセクションは要点を維持しつつ執筆を続けます)

11. シナリオ別ガイド:自社の状況に合わせた最適フロー

すべてのチームが同じフローを導入できるわけではありません。リソースや目的に合わせて、やり方をカスタマイズしましょう。

11-1. 少人数チーム(1〜3名)の場合

- 戦略: 広く浅くではなく、「狭く深く」を徹底します。最もビジネスに貢献する検索意図クラスタを1つか2つに絞り込み、そこに全リソースを投下します。

- フロー: AIで初稿を生成し、人間はE-E-A-T強化、特に体験談と図解の作成に時間を集中させます。1本の記事の圧倒的な質で勝負します。

- ツール: 多機能な有料ツールよりも、ChatGPTやPerplexityなど、無料で始められるツールを使いこなすことから始めましょう。

11-2. 多数のコンテンツを回すチームの場合

- 戦略: 制作プロセスの「標準化」と「分業」が鍵です。品質のバラつきを防ぎ、スケールさせることが目標になります。

- フロー:

- 調査・企画担当: キーワード選定、競合分析、ブリーフ作成

- 執筆担当: AIでの下書き、一次情報のヒアリングと追記

- 編集・レビュー担当: 3段階レビューの実施

- SEO担当: オンページ最適化、公開後の分析と改善提案

- テンプレート化: プロンプト、構成案の型、レビューのチェックリストなどをすべてテンプレート化し、誰が担当しても一定の品質が保たれる仕組みを構築します。

11-3. ニッチ戦略で専門メディアを目指す場合

- 戦略: 特定の業界やテーマ(例:「飲食店オーナー向けのローカルSEO」「SaaS企業のためのコンテンツマーケティング」)に特化し、その分野での第一人者(権威性)を目指します。

- フロー: AIで一般的な情報を収集しつつ、人間はその情報を特定業界の文脈に翻訳・具体化することに注力します。「一般的なSEOではこうですが、飲食店の場合は特にこの点が重要です」といった、独自の視点を加えます。

- ゴール: 特定分野での想起率を高め、質の高い被リンクや指名検索の増加を狙います。

12. よくある失敗と回避策:落とし穴を事前に知る

AI活用は便利ですが、使い方を誤ると、質の低いコンテンツを量産してしまう危険も伴います。よくある失敗とその回避策を知っておきましょう。

| よくある失敗 | なぜ起こるか | 回避策 |

|---|---|---|

| AIだけで記事を完結させる | 「楽をしたい」という誘惑。AIの出力を過信してしまう。 | 一次情報の投入を必須ルールにする。 体験談、検証結果、独自データのない記事は公開しないと決める。 |

| 文字数至上主義に陥る | 「長文=SEOに強い」という古い常識に囚われている。 | 検索意図を満たすことに集中する。 意図に対して冗長な部分は、たとえ文字数が減っても大胆に削る。 |

| キーワード密度の妄信 | 不自然にキーワードを詰め込むことがSEOに効くと誤解している。 | 自然な文章と共起語を重視する。 読者にとっての読みやすさを最優先し、関連語を自然に散りばめる。 |

| カニバリゼーションの発生 | 検索意図の整理が不十分なまま、似たテーマの記事を量産してしまう。 | 意図ごとに記事を分け、内部リンクで役割を明確にする。 事前のクラスタリング設計を徹底する。 |

| ファクトチェック不足 | AIが生成した情報を鵜呑みにしてしまい、誤った情報を公開してしまう。 | 3段階レビュー体制を定着させる。 特に専門家によるファクトチェックは省略しない。根拠のない数字は禁止する。 |

| 目的のないCTA | とりあえずCTAを置いているだけで、読者の文脈に合っていない。 | 読者の熟練度や興味に合わせた「次の一歩」を設計する。 記事の最後に、最適な導線を再検討する。 |

13. 実践チェックリスト(保存してご活用ください)

この記事の内容を、実務で使えるチェックリストにまとめました。制作の各段階でご活用ください。

□ 企画・設計フェーズ

- [ ] 目的/KPIは明確か?

- [ ] 読者像と検索意図は言語化されているか?

- [ ] コアメッセージは決まっているか?

- [ ] 盛り込むべき独自情報(体験談・データ)は用意できているか?

- [ ] 検索意図に基づいたキーワードクラスタリングは完了したか?

- [ ] 競合の共通点・不足点を分析し、差別化の仮説を立てたか?

□ 構成・執筆フェーズ

- [ ] スニペット向けの要約が冒頭にあるか?

- [ ] 独自情報を盛り込むためのセクションが確保されているか?

- [ ] FAQやCTAなど、読者の次の行動を促す要素が入っているか?

- [ ] AIへの指示プロンプトは具体的で、要件をすべて含んでいるか?

- [ ] AIのドラフトに、人間による体験談や検証結果、スクリーンショットが追記されたか?

□ レビュー・公開フェーズ

- [ ] 基本チェック(日本語表現、事実関係)は完了したか?

- [ ] 専門チェック(再現性、正確性、リスク)は完了したか?

- [ ] SEOチェック(タイトル、内部リンク、alt属性)は完了したか?

- [ ] 公開前チェックリストの項目はすべてクリアしたか?

□ 改善フェーズ

- [ ] 計測すべきKPI(検索、エンゲージメント、CV)は設定されているか?

- [ ] 定期的にデータを確認し、改善アクションを計画する場があるか?

- [ ] 情報の鮮度を保つための更新計画は立てられているか?

14. 応用編:AI活用をさらに進化させるヒント

ハイブリッドフローに慣れてきたら、次のステップとして、さらなる効率化と品質向上を目指しましょう。

14-1. フローの部分自動化

毎回ゼロからプロンプトを考えるのは非効率です。「キーワードクラスタリング用」「構成案作成用」「下書き生成用」など、目的別のプロンプトテンプレートをチームで共有しましょう。これにより、アウトプットの質が安定し、作業の再現性が高まります。

14-2. 情報の鮮度を保つ仕組みづくり

公開した記事が「放置」されるのを防ぐため、スプレッドシートなどで「記事タイトル」「最終更新日」「次に更新すべき情報(例:最新の統計データ、新機能のレビュー)」を管理します。定期的にこのリストを見直し、リライトのタスクを計画的に実行します。

14-3. ツールの戦略的な使い分け

すべての作業を1つのAIツールで完結させる必要はありません。

- 企画・リサーチ: Perplexity(競合調査)、ChatGPT(アイデア出し)

- 執筆・編集: より長文生成や文章校正に強い特化型AIライティングツール

- SEO最適化: SEO分析ツールと連携できるAI機能

このように、各フェーズの目的に合わせて最適なツールを使い分けることで、全体の生産性が向上します。

15. ケースで学ぶ:コンテンツタイプ別・差別化の要点

コンテンツの種類によって、E-E-A-T(特にExperience)の示し方は異なります。

15-1. 「比較記事」を強化するポイント

- 公平なベンチマーク: 比較した期間、使用したPC環境、評価軸(例:使いやすさ、サポート体制、コスト)を明確に記述します。

- 視覚的な証拠: 各ツールの管理画面、特徴的な機能のスクリーンショット、パフォーマンスの計測ログなどを豊富に掲載します。

- 正直な評価: 「どんな人(ユースケース)におすすめで、どんな人にはおすすめしないか」を理由とともに正直に書きます。メリットだけでなく、デメリットや注意点にも触れることで信頼性が増します。

15-2. 「ハウツー記事」を強化するポイント

- 前提条件の明記: 「この手順は〇〇のバージョンに基づいています」「事前に△△のアカウントが必要です」といった前提を冒頭で伝えます。

- 詰まりやすい箇所の先回り: ユーザーが間違いやすいステップや、エラーが出やすい箇所を予測し、「ここでエラーが出た場合は…」と解決策を先に示します。

- 代替案の提示: 「もしこのツールが使えない場合は、〇〇という代替手段もあります」と、別の選択肢も示すことで、より親切なガイドになります。

15-3. 「事例記事」を強化するポイント

- 具体的なBefore/After: 「改善した」だけでなく、「〇〇という課題があったが、△△を導入し、3ヶ月で□□の数値がX%からY%に改善した」と、具体的な数値と期間を提示します。

- 意思決定の裏側: 「なぜその施策を実行したのか」「何を止め、何を新しく始めたのか」といった、戦略的な背景や意思決定のプロセスを語ります。

- 再現性のヒント: 「この成功を再現するためには、最低限〇〇と△△が必要です」と、読者が自社で応用するための条件を示します。

16. よくある質問(FAQ)

最後に、AIを活用したコンテンツ制作に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. AIが生成したコンテンツは、検索エンジンからペナルティを受けますか?

A. いいえ、生成方法自体が問題になることはありません。Googleが一貫して重視しているのはコンテンツの「品質」です。この記事で解説したように、人間による実体験や一次情報を加え、読者の課題を真に解決する高品質な内容であれば、AIを活用していても正当に評価されます。

Q2. 記事のどの部分をAIに任せ、どこを人間が担当すべきですか?

A. 基本的な役割分担として、調査、構成案の叩き台、文章の下書きといった「構造化された作業」はAIに任せ、戦略立案、一次情報(体験談)の追記、専門的なファクトチェック、ブランドトーンの調整といった「創造的・責任ある作業」は人間が担うべきです。3段階レビュー体制の導入を強く推奨します。

Q3. 検索意図クラスタリングは、なぜそれほど重要なのでしょうか?

A. 1つの記事にあれもこれもと情報を詰め込むと、どの読者にとっても中途半端な内容になり、満足度が下がります。結果として、CTRや滞在時間が伸び悩み、SEO評価も上がりにくくなります。検索意図ごとに記事を専門化させ、内部リンクで繋ぐことで、読者の満足度とサイト全体の専門性の両方を高めることができます。

Q4. 小規模なチームでも、このフローは運用可能ですか?

A. はい、可能です。むしろ少人数チームこそ、AIによる効率化の恩恵を大きく受けられます。すべてのステップを完璧にやろうとせず、「AIで下書き→人間がE-E-A-Tを徹底強化」という最短の導線に集中し、1本の記事の質を極める戦略が有効です。

Q5. 競合との差別化で、最も効果的なポイントは何ですか?

A. あなた自身の「経験」です。ツールの検証条件の明記、操作画面のスクリーンショット、実際に使ってみた率直な感想(良かった点・悪かった点)、そして「なぜそう感じたのか」という背景の記述です。この「体験の厚み」が、AIには生成できない決定的な差を生み、検索順位に直結します。

Q6. AIを使って記事を作成した場合、成果が出るまでどのくらいかかりますか?

A. これはAI使用の有無にかかわらず、SEO施策全般に言えることですが、キーワードの競合性やサイトの権威性によって大きく異なります。一般的には、公開後数週間から数ヶ月で初期のデータが見え始めます。重要なのは、公開後の数値を分析し、この記事で解説したような改善サイクルを回し続けることです。

まとめと、今日から始めるための次の一歩

AIは、コンテンツ制作における脅威でも、魔法の杖でもありません。それは、私たちの能力を拡張し、品質とスピードを両立させるための強力な「戦略的パートナー」です。

本記事で一貫してお伝えしてきたハイブリッド制作フローの要点は、以下の通りです。

- 戦略の軸: 検索意図クラスタリングをすべての土台に置く。

- 役割分担: AIに「ドラフト作成」を、人間に「E-E-A-T強化」を任せる。

- 品質担保: 3段階レビュー体制で、正確性と信頼性を確保する。

- 差別化の源泉: あなた自身の一次情報と体験談こそが、最大の価値を生む。

AIに対する「AIが書いた記事はダメだ」という誤解や、「AIに任せれば楽になる」という過度な期待は、今日で終わりにしましょう。AIは、私たちコンテンツ制作者が、より本質的で創造的な仕事に集中するための最高の相棒です。

さあ、今日からこのハイブリッドフローを実践してみましょう。

- まず、あなたのサイトで最も重要なキーワードを3つ選びます。 それぞれのキーワードについて、想定される検索意図を書き出してみてください。

- そのうちの1つについて、競合上位5サイトの見出しをAIで要約させます。 そして、「この記事にはない、自分なら提供できる独自の価値(体験談やデータ)は何か?」を3点、書き出してみましょう。

- 次に作る記事の構成案に、「体験談」「スクリーンショット」「FAQ」という見出しをあらかじめ入れてみてください。 この「枠」を設けるだけで、独自情報を盛り込む意識が格段に高まります。

この小さな一歩が、あなたのコンテンツ制作を新たなステージへと引き上げるきっかけとなるはずです。AIを賢く使いこなし、読者から真に求められる価値あるコンテンツを生み出していきましょう。