AI時代のブランディング戦略実践ガイド|顧客とAIに選ばれる方法

あなたのブランド、AIにどう見られていますか?

「生成AIがマーケティングを変える」——この言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、その変化の本質が、単なるコンテンツ作成の効率化ではなく、ブランドと顧客の関係性を根底から再定義するものであることに、どれだけの企業が気づいているでしょうか。

顧客は今、Google検索とChatGPTのようなAIツールを当たり前のように行き来しながら、情報を集め、比較し、意思決定を下しています。この新しい行動様式の中で、断片的で一貫性のないメッセージを発信し続けるブランドは、顧客からも、そして情報を学習するAIからも、次第に信頼を失っていきます。

社内の広報部門、マーケティング部門、営業部門がそれぞれ異なるメッセージを発信しているとしたら、その“矛盾”はAIによって忠実に学習され、顧客の目の前に「貴社の弱点」として提示されかねません。

この記事は、そんなAI時代の混沌の中で、自社のブランドを確固たるものにしたいと考える、すべてのブランドマネージャー、マーケティング担当者、そして経営者のための実践ガイドです。

本稿を読み終える頃には、あなたは以下のものを手にしているはずです。

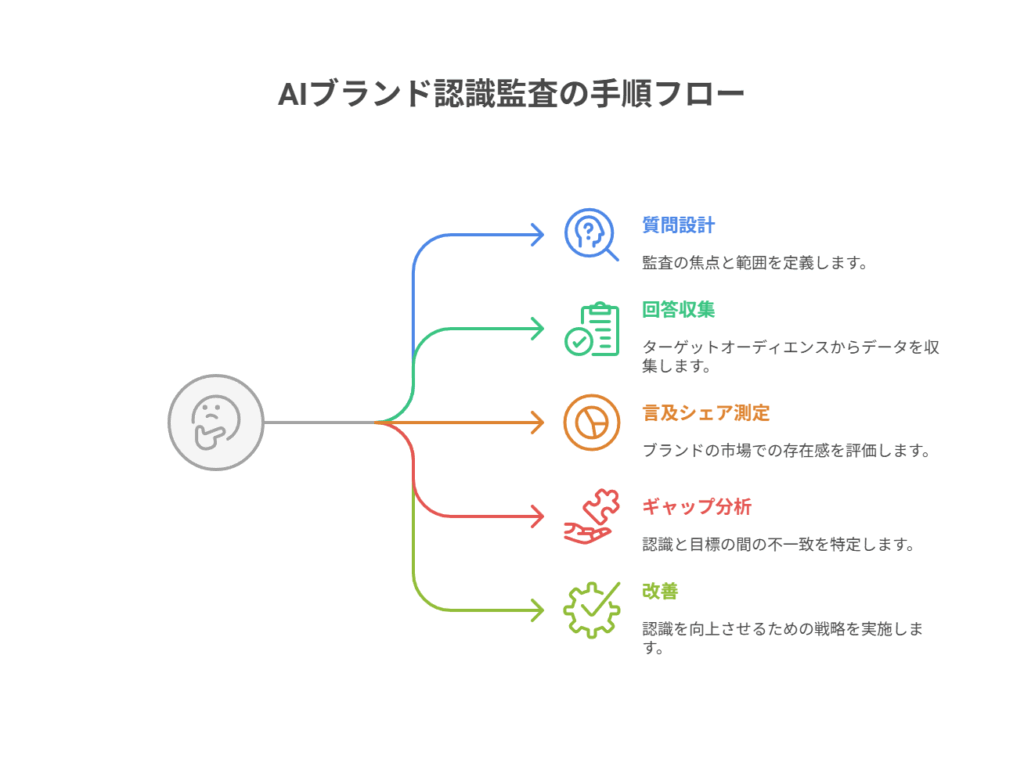

- 自社の現状を客観的に把握するための「AIブランド認識監査」の具体的な手順

- AI時代の顧客行動に対応した戦略フレームワーク

- 明日から業務で使える、生成AI活用のプロンプト例とチェックリスト

- 部門間の壁を壊し、全社で一貫したブランドを築くための組織論とガバナンス

小手先のテクニック論ではありません。AIという巨大な潮流を乗りこなし、顧客とAIの両方から選ばれ続けるための、ブランド戦略のOSをアップデートする方法を、戦略立案から日々の運用、評価改善まで一気通貫で解説します。

この記事のポイント(60秒で要点チェック)

- 重心の移動: ブランディングは「メッセージの発信」から、個々の顧客に最適化された「パーソナライズ体験の設計」へと重心が移った。

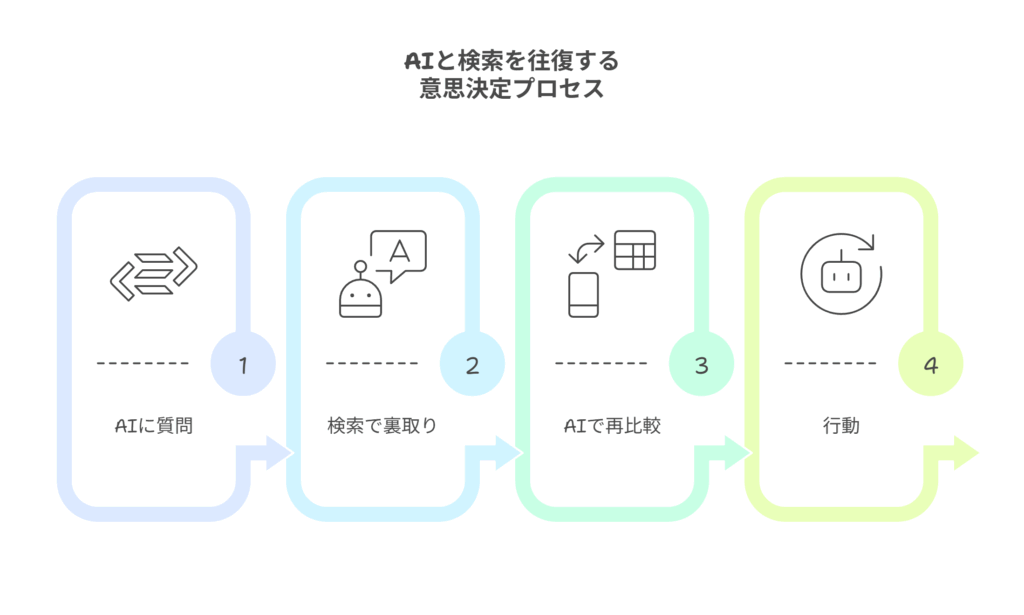

- 顧客行動モデル: 顧客は、AIに質問→検索で裏取り→ AIで再比較→ 行動というサイクルで意思決定する。AIと検索、双方での一貫性が不可欠。

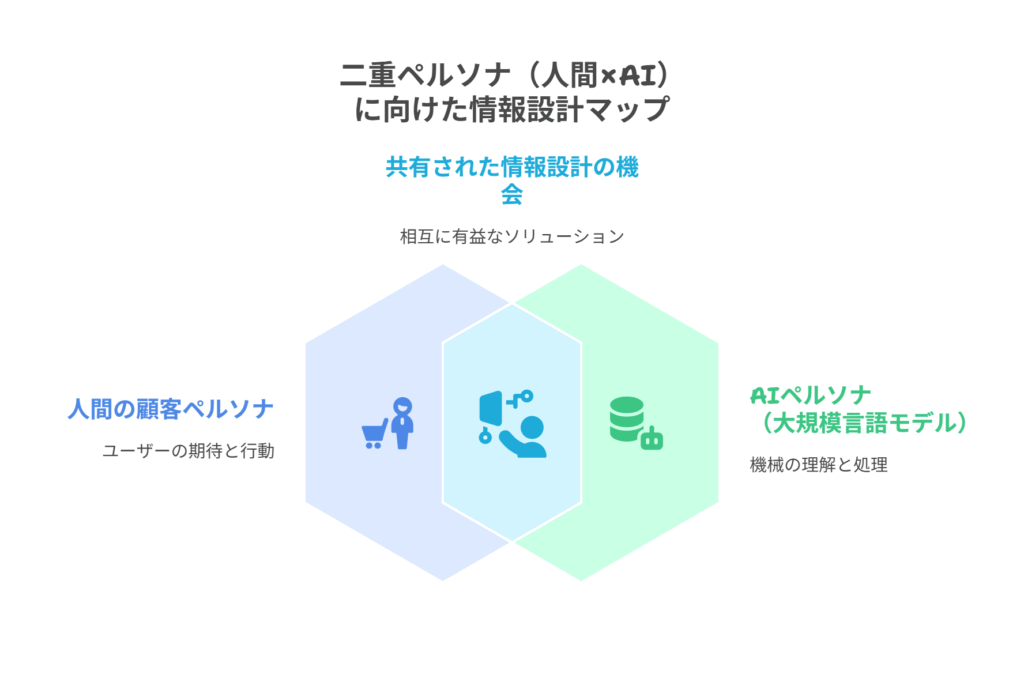

- 二重のペルソナ: ブランドは「人間の顧客」と「AI(大規模言語モデル)」という二つのペルソナに語りかける必要がある。LLMO(大規模言語モデル最適化)は、もはや技術ではなくブランド戦略の根幹。

- AIと人間の役割分担: 調査やクリエイティブのたたき台作りは生成AIで高速化し、人間は戦略的意思決定や価値観のすり合わせといった「対話」に集中する。

- データが示す現実: 国内調査では、4割以上の人が生成AIの回答をきっかけに意思決定。しかし、そのうち86.8%は検索エンジンで裏付けを取ってから行動している。

- 組織の課題: 7割以上の担当者が広報とSEO/LLMOの連携を必要と感じているが、部門ごとのKPIのズレが大きな障壁となっている。

- 最初のステップ: まずは「AIブランド認識監査」を行い、AIが自社をどう理解しているかを正確に把握することからすべてが始まる。

1. 基礎理解:何が変わり、私たちは何を変えるべきか

生成AIの登場は、単なるツールの変化ではありません。それは顧客の行動、情報の流れ、そしてブランドが持つべき意味そのものを変える、大きなパラダイムシフトです。この章では、その変化の本質を3つのポイントで解き明かします。

1-1. パラダイムシフト:メッセージ発信から「体験中心」のブランド構築へ

従来のブランディングは、企業が考えた「ブランドらしさ」を、スローガンや広告キャンペーンといった形で一方的に発信するアプローチが主流でした。いわば、広場での演説のようなものです。

しかし、生成AI時代には、顧客一人ひとりが自分専用のコンシェルジュ(AI)を持つようになります。彼らはAIとの対話を通じて、自分の状況や文脈に合った情報を求めます。ここで重要になるのが、画一的なメッセージではなく、個々の顧客体験の一貫性と質です。

- 従来型(発信中心):

- 目的:ブランド認知度の向上、統一されたイメージの浸透

- 手段:マス広告、プレスリリース、スローガン

- AI時代(体験中心):

- 目的:顧客一人ひとりの課題解決、継続的な関係構築(ロイヤルティ)

- 手段:24時間対応のAIチャットボット、購買履歴に基づくパーソナライズされた特典、顧客の質問意図を先回りしたコンテンツ提供

ブランドはもはや「語る」ものではなく、顧客が「体験する」ものへと変化しています。その体験のすべてが、ブランドそのものを形作っていくのです。

1-2. 顧客行動:AIと検索を往復する時代

顧客の意思決定プロセスは、生成AIの登場によって劇的に変化しました。

【プロセス】

- AIに質問し、取っ掛かりを得る

- 例:「テレワークにおすすめのノートPCは?」とAIに尋ね、最初の選択肢や論点を得る。

- 検索エンジンで裏取り・情報収集

- 例:AIが挙げた候補モデルについて、専門メディアのレビュー記事やユーザーの口コミを検索して信頼性を確認する。

- 再びAIで要点比較・思考整理

- 例:「AモデルとBモデルを、バッテリー寿命、価格、サポート体制の3点で比較して表にして」とAIに依頼し、情報を整理する。

- 行動(購入、問い合わせなど)

- 例:比較検討の結果、最も自分に合うと判断したモデルを購入する。

重要なのは、顧客がAIと検索エンジンを何度も往復するという点です。国内のある調査では、生成AIの回答が意思決定のきっかけになった人が4割を超える一方で、86.8%もの人が最終的に行動する前に検索エンジンで情報の裏付けを取っているというデータもあります。

この事実は、ブランドにとって何を意味するでしょうか?それは、AI向けの最適化(LLMO)と、従来の検索エンジン最適化(SEO)のどちらか一方だけでは不十分であり、両方で一貫した、信頼性の高い情報を提供し続けなければ、顧客の信頼を勝ち取ることはできない、ということです。

1-3. 二重のペルソナ:人間とAI、両方に一貫して語りかける必要性

これからのブランドマネジメントは、二つのペルソナを同時に相手にする必要があります。

- 人間の顧客ペルソナ: 感情、価値観、ベネフィットに共感する。ストーリーや事例を通じて理解を深める。

- AIペルソナ(大規模言語モデル): 論理、構造、定義、根拠を重視する。明確で、構造化され、一次情報に裏付けられた情報を好む。

AIは、インターネット上の膨大な公開情報(プレスリリース、オウンドメディア、SNS、第三者のレビューなど)を横断的に学習します。もし、部門ごとに発信する情報に矛盾があったり、古い情報が放置されていたりすると、AIはその“矛盾”や“古さ”まで忠実に学習し、顧客からの質問に対して誤った、あるいは不利な回答を生成してしまう可能性があります。

AIは、いわば「組織の鏡」です。社内の情報管理の綻びが、そのままブランドの評価として外部に映し出されてしまうのです。

したがって、LLMO(大規模言語モデル最適化)を単発の技術的なハックとして捉えるのではなく、ブランド戦略そのものに内在化させ、すべての発信チャネルで一貫性を保つガバナンス体制を築くことが、今まさに求められています。

2.【診断】まず自社の現状を知る。「AIブランド認識監査」の始め方

戦略を立てる前に、まずは現在地を正確に把握する必要があります。AIがあなたのブランドをどう認識しているのか、競合と比較してどのような位置づけにあるのかを可視化するプロセス、それが「AIブランド認識監査」です。

2-1. なぜ監査が必要なのか?

多くの企業は、自社が発信したいメッセージ(あるべき姿)は明確に持っています。しかし、AIや顧客が実際にどう受け取っているか(現実の姿)を客観的に把握できていません。このギャップを放置したまま施策を打っても、効果は限定的です。

AIブランド認識監査を行うことで、以下のようなことが明らかになります。

- 想起率(言及シェア): 特定のカテゴリや質問において、自社ブランドがどれくらいの頻度で言及されるか。

- 認識されている強み・弱み: AIが自社のどのような点を強み・弱みとして要約しているか。

- 情報ソースの偏り: AIがどの情報源(例:特定の古いプレスリリース、第三者のネガティブな記事)を重視して回答を生成しているか。

- 競合との比較: 競合ブランドが、どのような文脈で、どのような強みと共に語られているか。

- 社内発信とのギャップ: 自社が伝えたいメッセージと、AIが語るブランド像との間にどれだけの乖離があるか。

この監査結果こそが、これからのブランディング戦略の出発点となります。

2-2. 監査の具体的な手順(ステップ・バイ・ステップ)

特別なツールは不要です。今すぐ、あなた自身で始めることができます。

ステップ1:質問セットの定義

自社ブランドに関連する、顧客が実際に検索・質問しそうな問いを複数パターン用意します。

- 一般質問(認知・理解段階)例

- ブランドや商品を初めて知った顧客が抱く基本的な疑問

「[ブランド名]はどんな会社ですか?」

「[ブランド名]の商品はどんな特徴がありますか?」

「[ブランド名]の代表的な製品ラインナップを教えてください」

「[ブランド名]はどのような理念で運営されていますか?」

「[ブランド名]の商品はどこで購入できますか?」

「[ブランド名]の公式オンラインストアはありますか?」

「[ブランド名]の新作や限定商品はいつ発売されますか?」

「[ブランド名]は環境や社会貢献に取り組んでいますか?」

- ブランドや商品を初めて知った顧客が抱く基本的な疑問

- 比較検討質問 例

- 他ブランドや代替商品と比較しながら検討する際に出る質問

「[ブランド名]と[競合ブランド名]の違いは何ですか?」

「[ブランド名]の商品は他社製品より価格が高いのはなぜですか?」

「[ブランド名]の商品は品質面で他社より優れていますか?」

「[ブランド名]と[競合ブランド名]の保証内容を比較するとどうですか?」

「[ブランド名]の商品は他社製品より長持ちしますか?」

「[ブランド名]のデザインは他社と比べてどんな特徴がありますか?」

「[ブランド名]は他社より納期が早いですか?」

「[ブランド名]のアフターサービスは他社より充実していますか?」

- 他ブランドや代替商品と比較しながら検討する際に出る質問

- ネガティブ・懸念質問 例

- 購入や利用をためらわせる可能性のある不安や疑問

「[ブランド名]の商品は壊れやすいという評判は本当ですか?」

「[ブランド名]のカスタマーサポートは対応が遅いですか?」

「[ブランド名]の商品は価格に見合わないという意見がありますが、どうですか?」

「[ブランド名]の納期が遅れることはありますか?」

「[ブランド名]の商品は写真と実物が違うことがありますか?」

「[ブランド名]の保証は短いと聞きましたが本当ですか?」

「[ブランド名]の素材は安全性に問題ありませんか?」

「[ブランド名]の商品は返品しづらいですか?」

- 購入や利用をためらわせる可能性のある不安や疑問

ステップ2:回答データの収集

定義した質問セットを、主要な生成AI(例:GoogleのAI Overview、ChatGPT、Perplexityなど)に実際に投げかけ、回答をすべて記録します。

【ポイント】

- 複数モデルで試す: AIによって学習データやアルゴリズムが異なるため、最低でも2〜3種類のモデルで検証しましょう。

- 記録を徹底する: 質問文、回答全文、回答日時、使用したAIモデル名をスクリーンショットやテキストで正確に保存します。AIの回答は変動するため、定点観測が重要です。

ステップ3:データの分析と可視化

収集したデータをスプレッドシートなどにまとめ、分析します。

- 言及シェアの算出: 各質問カテゴリで、自社ブランドが言及された回数をカウントし、競合と比較します。

- 論調の分類: 自社に関する言及を「ポジティブ」「ネガティブ」「ニュートラル」に分類します。

- キーワード抽出: 回答内で自社の強み・弱みとして語られているキーワード(例:「高品質」「価格が高い」「サポートが手厚い」)を抽出・集計します。

ステップ4:ギャップの特定

分析結果と、自社のブランドガイドラインやマーケティング資料を突き合わせ、ギャップを特定します。

- 例1: 自社は「革新性」を強みとして打ち出しているが、AIの回答では「安定性」「信頼性」といった保守的なキーワードばかりが言及されている。

- 例2: 競合は「導入の容易さ」という点で頻繁に言及されているが、自社はその点について全く触れられていない。

- 例3: 3年前に発表した古い料金プランが、現在のプランとしてAIに紹介されてしまっている。

これらのギャップこそが、優先的に取り組むべき課題となります。

2-3. 監査で可視化すべき項目チェックリスト

監査結果をまとめる際は、以下のチェックリストを参考にしてください。

- [ ] 監査対象AIモデル: (例: Google AI Overview, ChatGPT-4, Perplexity)

- [ ] 質問セット: (一般/比較/ネガティブのカテゴリ別にリスト化)

- [ ] 言及シェア: (カテゴリ別、競合との比較グラフ)

- [ ] ポジ/ネガ分析: (言及内容の論調を円グラフなどで可視化)

- [ ] 強みとして認識されているキーワード Top5

- [ ] 弱み/懸念として認識されているキーワード Top5

- [ ] 主な情報ソース: (AIが回答の根拠として挙げたURLやサイト名)

- [ ] 自社発信とのギャップ一覧: (項目、現状のAI認識、あるべき姿、原因の考察)

- [ ] 優先改善課題: (影響度と実行難易度から判断したTop3)

この監査を四半期に一度など、定期的に行うことで、自社の取り組みの成果を測定し、改善のサイクルを回していくことができます。

3.【戦略立案】ブランディング戦略の作り方

現状把握ができたら、次はいよいよ戦略の立案です。ここでは、各段階に対応した、一貫性のある戦略を構築する3つのステップを解説します。

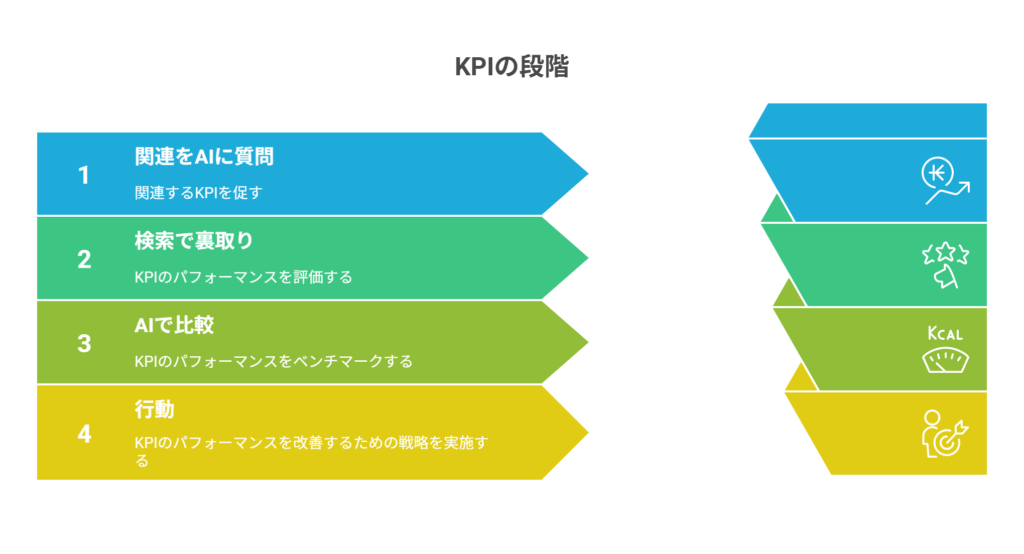

3-1. ステップ1:目標設定とKPIを再設計する

多くの企業で、広報は「メディア掲載数」、SEOチームは「検索順位」、マーケティングチームは「リード獲得数」といったように、部門ごとにKPIが分断されています。これでは、顧客体験の一貫性を生み出すことは困難です。

そこで、部門横断的なKPIを再設計します。

各段階における目標とKPIの例

| 段階 | 顧客の行動 | ブランドの目標 | KPIの例 | 担当部門の連携 |

|---|---|---|---|---|

| AIに質問 | AIに最初の質問をする | AIに第一想起され、引用されやすい情報源となる | ・AI回答における言及シェア ・自社調査レポートの引用数 ・FAQコンテンツの閲覧数 | 広報、コンテンツマーケ |

| 検索で裏取り | 検索で裏付けを取る | 検索結果で信頼を獲得し、不安を解消する | ・指名検索数 ・第三者メディアでの好意的レビュー数 ・比較記事内でのポジティブな言及 | SEO、広報 |

| AIで再比較 | AIで詳細に比較する | 比較検討の土俵に上がり、優位性を示唆する | ・比較ページ/コンテンツのPV数 ・構造化データの整備率 ・AIによる比較表での有利な項目数 | コンテンツマーケ、Web担当 |

| 行動 | 購入や問い合わせをする | 行動への摩擦を最小化し、スムーズな体験を提供する | ・コンバージョン率(CVR) ・問い合わせフォームの離脱率 ・チャットボットでの課題解決率 | Web担当、営業、CS |

ガバナンスKPI(全社共通)

- ブランドメッセージ一貫性スコア: 主要チャネル(Webサイト、プレスリリース、広告)間のメッセージの乖離度を定期的に評価。

- AIブランド認識の改善度: 定期的なAIブランド認識監査における、ポジティブ言及の増加率やネガティブ言及の減少率。

このようにKPIを再設計することで、各部門が同じゴールに向かって、顧客体験全体を最適化する意識を持つことができます。

3-2. ステップ2:二重ペルソナに向けたポジショニングを定義する

次に、ブランドの核となるポジショニングを、「人間」と「AI」の両方のペルソナに伝わるように再定義します。

- 人間向け(感情・文脈):

- 差別化要因: 我々は何が違うのか?(例:圧倒的なサポート体制)

- ベネフィット: 顧客にどんな良いことがあるのか?(例:導入後の不安から解放される)

- 証拠(Evidence): なぜそれを信じられるのか?(例:顧客満足度98%、具体的な導入事例)

- トーン&ボイス: どんな人格で語るのか?(例:親しみやすい専門家)

- AI向け(論理・構造):

- 用語の統一: ブランド名、製品名、機能名の表記を統一する(例:「AIチャットボット」で統一し、「人工知能対話システム」などの表記揺れをなくす)。

- 定義の明確化: 「当社の〇〇とは、〜〜を実現するための技術です」のように、専門用語や独自概念を明確に定義するページを用意する。

- 根拠の提示: すべての主張(例:「業界No.1」)に対して、調査機関名、調査年、対象範囲などを明記した一次情報へのリンクを設置する。

- 構造化: 見出し(H1, H2, H3)、箇条書き、表などを適切に使い、AIが情報の階層構造を理解しやすいようにマークアップする。

この二つの側面を一枚の「ブランド骨格シート」のようなドキュメントにまとめ、全社で共有することが重要です。

3-3. ステップ3:一貫性を担保する「メッセージ骨格」を作成する

ブランド骨格シートが固まったら、それを具体的なコンテンツに落とし込むための「メッセージ骨格」を作成します。これは、プレスリリース、ブログ記事、SNS投稿、広告コピーなど、あらゆる発信の“原作”となるものです。

メッセージ骨格の構成要素例:

- ターゲット課題: この発信は、誰のどんな課題を解決するのか?

- コアメッセージ: 最も伝えたい、たった一つのことは何か?

- 主要な論点(3つ): コアメッセージを支える3つの柱は何か?

- 各論点の根拠(データ・事例): なぜその論点が正しいと言えるのか?

- 想定される反論・懸念: 顧客が抱きそうな疑問や不安は何か?

- それに対する回答: 疑問や不安にどう答えるか?

- コール・トゥ・アクション(CTA): 次に顧客に取ってほしい行動は何か?

各部門は、このメッセージ骨格を共通の出発点として、それぞれのチャネルの特性に合わせて表現(言い回し、ビジュアル、文字数など)を最適化します。これにより、表現は多様化しつつも、ブランドの核となるメッセージの一貫性を保つことができます。

4.【実践】生成AIを業務に組み込む具体的なワークフロー

戦略が固まったら、日々の業務に生成AIを組み込み、プロセスを高速化・高度化していきましょう。重要なのは、AIを「思考停止の道具」ではなく、「思考を加速させるパートナー」として使うことです。

4-1. リサーチ・分析業務での活用法とプロンプト例

市場調査や競合分析といった、従来は時間のかかっていた業務を大幅に効率化できます。

- 市場レポートの要約

### 目的・指示

あなたは市場分析レポートの要約作成に長けたビジネスアナリストです。

ブランディング戦略の検討を行う経営層・マーケティング担当者向けに、[調査内容]に関する市場レポートの要点を3点に整理し、各要点の根拠となるページ番号または参照元を明示してください。

### 文脈・前提

- **背景:** 新たなブランド戦略立案にあたり、膨大な市場レポートから重要情報を抽出し、意思決定に資する簡潔かつ信頼性の高い要約が必要となっている。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・経営層(業界経験10年以上)、市場動向やブランド戦略の基礎知識を有し、論理的かつ穏やかな説明を好む。

- **制約条件:**

- 要点は必ず3つに絞る

- 各要点には根拠ページまたは参照元を明記する

- 推測や未確認情報は含めない

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明する

- **評価観点:**

- 要点の網羅性と関連性

- 簡潔さと明瞭さ

- 根拠の信頼性

- 読み手に配慮した穏やかな文章構成

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の箇条書き

- **項目:**

1. 要点(3項目)

2. 各要点の根拠ページまたは参照元

- **文字数・分量:** 全体で500~600字程度、各要点は150~200字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「~だ」「~である」よりも「~です」「~ます」を推奨

- 専門用語は初出時に簡潔な説明を付す

- 感情的・断定的な表現は避ける生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

- 競合サイトの訴求分析

### 目的・指示

あなたはブランド戦略に精通したマーケティングリサーチャーです。

競合サイトA~Dのトップコピーと主要訴求ポイントを列挙し、重複点と差別化点を整理した分析レポートを作成してください。

このレポートはブランディング戦略の方向性検討に資するものであり、対象読者が理解しやすく、実務に活用できる内容とします。

### 文脈・前提

- **背景:** 新ブランド立ち上げまたは既存ブランド再構築に伴い、競合分析を踏まえた差別化戦略が必要となっている。広告・販促・Webサイト等で使用する訴求ポイントを明確化するため、競合のトップコピーと主要訴求を体系的に整理することが目的。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・ブランドマネージャー・コピーライター(業界経験5年以上)、ブランドコンセプトやターゲット層の理解があり、穏やかで丁寧な表現を好む。

- **制約条件:**

- 競合サイトA~Dのトップコピーと主要訴求を簡潔に列挙する

- 重複点と差別化点を明確に整理する

- 推測や未確認情報は含めない

- ネガティブな語感や不快感を与える単語は使用しない

- **評価観点:**

- 競合分析の網羅性と正確性

- 差別化ポイントの明確さ

- 読み手に配慮した穏やかな語感

- 実務への適用可能性

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. 競合サイトA~Dのトップコピー一覧

2. 競合サイトA~Dの主要訴求ポイント一覧

3. 重複点の整理(簡潔な箇条書き)

4. 差別化点の整理(簡潔な箇条書き)

- **文字数・分量:** 全体で600〜800字程度、各項目は150〜200字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「〜だ」「〜である」よりも「〜です」「〜ます」を推奨

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明

- 感情的・断定的な表現は避け、柔らかい印象を与える言い回しを推奨- 顧客レビューの分類・要約

### 目的・指示

あなたはブランド戦略に精通したマーケティングアナリストです。

[対象商品・サービス名]に関する顧客レビュー1,000件を分析し、不満点と称賛点に分類してください。

各分類ごとに発生頻度の高い項目トップ10を抽出し、簡潔な要約と発生件数を併記したレポートを作成してください。

### 文脈・前提

- **背景:** 新ブランド立ち上げまたは既存ブランド再構築に伴い、顧客の声を体系的に整理し、改善点と強みを明確化する必要がある。レビュー分析結果は、商品改善・マーケティング施策・ブランドメッセージ策定に活用される。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・ブランドマネージャー・商品企画担当者(業界経験5年以上)、顧客インサイトの活用経験があり、穏やかで丁寧な表現を好む。

- **制約条件:**

- 不満点と称賛点を明確に分類する

- 各分類で発生頻度トップ10を抽出

- 発生件数を数値で示す

- 要約は事実に基づき、推測や未確認情報は含めない

- ネガティブな語感や不快感を与える単語は使用しない

- **評価観点:**

- 分類の正確性

- 項目の網羅性と関連性

- 要約の簡潔さと明瞭さ

- 読み手に配慮した穏やかな語感

- 実務への適用可能性

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の表

- **項目:**

1. 不満点トップ10(項目名/簡潔な要約/発生件数)

2. 称賛点トップ10(項目名/簡潔な要約/発生件数)

- **文字数・分量:** 全体で800〜1,000字程度、各項目の要約は50〜80字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「〜だ」「〜である」よりも「〜です」「〜ます」を推奨

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明

- 感情的・断定的な表現は避け、柔らかい印象を与える言い回しを推奨4-2. クリエイティブ制作(コピー、デザイン)での活用法とプロンプト例

AIは、アイデアの発散やたたき台作りに絶大な効果を発揮します。ゼロから生み出す苦しみを軽減し、人間は磨き込みや意思決定に集中できます。

- キャッチコピーのバリエーション出し

### 目的・指示

あなたはブランド戦略に精通したクリエイティブディレクターです。

[ブランド名または商品・サービス名]のブランディング戦略に基づき、広告・販促・Webサイト・パッケージなどで使用可能なキャッチコピーのバリエーション案を複数作成してください。

各案はブランドの価値やコンセプトを的確に表現し、対象読者に好印象を与えるものとします。

### 文脈・前提

- **背景:** 新ブランド立ち上げ、または既存ブランドの再構築に伴い、ブランドコンセプトを反映したキャッチコピーを複数パターン用意する必要がある。広告やデザイン制作の初期段階で方向性を明確化し、関係者間の認識を統一することが目的。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・ブランドマネージャー・コピーライター(業界経験5年以上)、ブランドコンセプトやターゲット層の理解があり、穏やかで丁寧な表現を好む。

- **制約条件:**

- キャッチコピーは短く、印象的で覚えやすいこと

- ブランドの価値・特徴を反映すること

- 誇張しすぎず、事実に基づく表現を用いる

- ネガティブな語感や不快感を与える単語は使用しない

- 5〜10案程度を提示する

- **評価観点:**

- ブランドコンセプトとの整合性

- 記憶に残る表現力

- 読み手に配慮した穏やかな語感

- 多様性(異なる切り口やニュアンスの案が含まれているか)

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式の箇条書き

- **項目:**

1. キャッチコピー案(5〜10案)

2. 各案の簡潔な意図・背景説明(1〜2文)

- **文字数・分量:** 全体で500〜700字程度、各案は20字以内+説明文50〜80字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「〜だ」「〜である」よりも「〜です」「〜ます」を推奨

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明

- 感情的・断定的な表現は避け、柔らかい印象を与える言い回しを推奨- デザインコンセプトの方向性出し

### 目的・指示

あなたはブランド戦略に精通したクリエイティブディレクターです。

[ブランド名または商品・サービス名]のブランディング戦略に基づき、広告・販促・Webサイト・パッケージなどで活用可能なデザインコンセプトの方向性案を複数提示してください。

各案はブランドの価値やコンセプトを的確に反映し、対象読者が理解しやすく、実務に活用できる内容とします。

### 文脈・前提

- **背景:** 新ブランド立ち上げ、または既存ブランドの再構築に伴い、ブランドコンセプトを視覚的に表現するためのデザイン方向性を明確化する必要がある。広告やデザイン制作の初期段階で方向性を共有し、関係者間の認識を統一することが目的。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・ブランドマネージャー・デザイナー(業界経験5年以上)、ブランドコンセプトやターゲット層の理解があり、穏やかで丁寧な表現を好む。

- **制約条件:**

- デザインコンセプト案は3〜5案程度提示

- 各案に「コンセプト名」「概要説明」「想定ビジュアル要素」「期待される効果」を含める

- 誇張しすぎず、事実に基づく表現を用いる

- ネガティブな語感や不快感を与える単語は使用しない

- **評価観点:**

- ブランドコンセプトとの整合性

- 視覚的表現の具体性

- 実務への適用可能性

- 読み手に配慮した穏やかな語感

- 多様性(異なる切り口やニュアンスの案が含まれているか)

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. デザインコンセプト方向性案(3〜5案)

- コンセプト名

- 概要説明(100〜150字程度)

- 想定ビジュアル要素(色彩、フォント、レイアウト等)

- 期待される効果(50〜80字程度)

- **文字数・分量:** 全体で800〜1,000字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「〜だ」「〜である」よりも「〜です」「〜ます」を推奨

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明

- 感情的・断定的な表現は避け、柔らかい印象を与える言い回しを推奨4-3. 顧客体験プロトタイピングでの活用法とプロンプト例

Webサイトの構成やチャットボットの会話シナリオなど、顧客体験の設計図を素早く作成できます。

- Webサイトのワイヤーフレーム案

### 目的・指示

あなたはブランド戦略に精通したUX/UIデザイナーです。

[ブランド名または商品・サービス名]の顧客体験プロトタイピングを目的として、Webサイトのワイヤーフレーム案を複数提示してください。

各案はブランドの価値やコンセプトを的確に反映し、対象読者が理解しやすく、実務に活用できる内容とします。

### 文脈・前提

- **背景:** 新ブランド立ち上げ、または既存ブランドの再構築に伴い、顧客体験を重視したWebサイト設計が必要となっている。初期段階でワイヤーフレーム案を提示し、関係者間の認識を統一することで、デザイン・開発工程を効率化することが目的。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・ブランドマネージャー・UX/UIデザイナー(業界経験5年以上)、ブランドコンセプトやターゲット層の理解があり、穏やかで丁寧な表現を好む。

- **制約条件:**

- ワイヤーフレーム案は3〜5案程度提示

- 各案に「ページ構成」「主要コンテンツ要素」「ナビゲーション構造」「ブランド体験の演出ポイント」を含める

- 誇張しすぎず、事実に基づく表現を用いる

- ネガティブな語感や不快感を与える単語は使用しない

- **評価観点:**

- ブランドコンセプトとの整合性

- 顧客体験向上への寄与度

- ページ構成の明確さと実用性

- 読み手に配慮した穏やかな語感

- 多様性(異なる切り口や構成の案が含まれているか)

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. ワイヤーフレーム案(3〜5案)

- ページ構成(トップページ、主要ページ、CTA配置など)

- 主要コンテンツ要素(画像、テキスト、動画、フォーム等)

- ナビゲーション構造(グローバルナビ、サイドナビ、フッター等)

- ブランド体験の演出ポイント(色彩、フォント、インタラクション等)

- **文字数・分量:** 全体で800〜1,000字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「〜だ」「〜である」よりも「〜です」「〜ます」を推奨

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明

- 感情的・断定的な表現は避け、柔らかい印象を与える言い回しを推奨- FAQコンテンツの構造化

### 目的・指示

あなたはブランド戦略に精通したコンテンツストラテジストです。

[ブランド名または商品・サービス名]の顧客体験プロトタイピングを目的として、FAQコンテンツを体系的に構造化してください。

各質問と回答はブランドの価値やコンセプトを的確に反映し、対象読者が理解しやすく、実務に活用できる内容とします。

### 文脈・前提

- **背景:** 新ブランド立ち上げ、または既存ブランドの再構築に伴い、顧客体験を向上させるためのFAQコンテンツが必要となっている。初期段階でFAQ構造案を提示し、関係者間の認識を統一することで、Webサイトやサポート資料の制作を効率化することが目的。

- **対象読者:** マーケティング部門の管理職・ブランドマネージャー・カスタマーサポート責任者(業界経験5年以上)、ブランドコンセプトや顧客ニーズの理解があり、穏やかで丁寧な表現を好む。

- **制約条件:**

- FAQはカテゴリ別に整理する(例:製品情報、購入方法、アフターサービス、トラブルシューティング等)

- 各質問は簡潔かつ具体的に記載する

- 回答は事実に基づき、推測や未確認情報は含めない

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明する

- ネガティブな語感や不快感を与える単語は使用しない

- **評価観点:**

- カテゴリ構成の網羅性と論理性

- 質問・回答の明確さと簡潔さ

- 読み手に配慮した穏やかな語感

- 実務への適用可能性

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. FAQカテゴリ一覧(カテゴリ名+簡潔な説明)

2. 各カテゴリ内の質問と回答(質問文/回答文)

3. 回答文内の補足情報や関連リンク(任意)

- **文字数・分量:** 全体で800〜1,000字程度、各質問は50字以内、回答は100〜150字程度

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 「〜だ」「〜である」よりも「〜です」「〜ます」を推奨

- 専門用語は必要に応じて簡潔に説明

- 感情的・断定的な表現は避け、柔らかい印象を与える言い回しを推奨【重要】AIはあくまで“初稿”を出すパートナー

AIが出力したものを、そのまま鵜呑みにしてはいけません。必ず人間の目でファクトチェックを行い、ブランドの価値観と照らし合わせ、表現を磨き上げるプロセスが不可欠です。「速さはAI、意味づけは人」という役割分担を徹底しましょう。

5.【組織・体制】AIに強いブランドガバナンスの構築法

優れた戦略も、それを実行する組織がなければ絵に描いた餅です。AI時代のブランディングで成果を出し続けるためには、部門のサイロ(縦割り)を壊し、全社が一体となる「ブランドガバナンス」の構築が欠かせません。

5-1. 部門連携の壁を越える役割分担

多くの企業で課題となるのが、広報、マーケティング(SEO/コンテンツ)、事業開発といった部門間の連携不足です。それぞれの専門性を活かしつつ、同じゴールを目指すための役割分担を明確にしましょう。

- 広報・PR部門:

- 役割: ブランドの「メッセージ骨格」と「用語集」の管理責任者。全社的な一貫性を担保する司令塔。

- 業務: プレスリリースの作成、メディアリレーションズ、ブランド骨格の定期的な見直し。

- SEO/LLMO担当(マーケティング部門内):

- 役割: AIと検索エンジンが情報を理解しやすいように「構造化」する専門家。

- 業務: AIブランド認識監査の実施、コンテンツの構造化マークアップ、一次情報への内部リンク設計、テクニカルSEOの改善。

- 事業・製品開発部門:

- 役割: ブランドの主張を裏付ける「一次情報」の供給源。

- 業務: 製品の技術仕様、導入事例、顧客データ、市場調査レポートなどを、広報やマーケティングが活用しやすい形で提供。

5-2. 継続的な改善サイクルを回す会議体とドキュメント

一度体制を作って終わりではありません。継続的に改善していくための仕組みが必要です。

- 月次「AI認識レビュー会」の設置:

- 目的: AIブランド認識監査の結果を共有し、矛盾点や改善点を特定し、次のアクションを決める。

- 参加者: 広報、SEO/LLMO、事業部門の代表者。

- アジェンダ例:

- 今月のAI言及シェアと競合比較

- 新たに発見されたポジティブ/ネガティブな言及

- 自社発信とのギャップと原因分析

- 次月までの改善アクション(誰が、何を、いつまでに)

- “単一情報源(Single Source of Truth)”の運用:

- ブランドに関する重要な情報を一元管理するドキュメントを作成し、常に最新の状態に保ちます。これにより、「言った言わない」「どの情報が正しいかわからない」といった混乱を防ぎます。

- 管理すべきドキュメント例:

- ブランド骨格シート: ポジショニングやコアメッセージを定義。

- 用語ガイドライン: 表記統一ルール、使用禁止用語などを記載。

- ファクトブック: 主張の根拠となるデータや事例、出典元を一覧化。

5-3. 全社員のAIリテラシー向上

AI時代のブランディングは、一部の専門家だけのものではありません。営業担当者が顧客に話す内容、カスタマーサポートが回答する内容も、すべてがブランド体験の一部です。

LLMOの基礎知識、そしてAIの限界(ハルシネーションのリスクなど)について、全社員が最低限の共通認識を持つための研修や勉強会を定期的に開催することが、組織全体の底力を高めます。

6. よくある失敗と回避策【落とし穴に注意】

新しい取り組みには失敗がつきものです。ここでは、多くの企業が陥りがちな6つの失敗パターンとその回避策を先回りして解説します。

- 失敗1:LLMOを“技術的な裏ワザ”で終わらせてしまう

- 症状: 構造化マークアップやキーワード調整といった小手先のテクニックに終始し、ブランドメッセージそのものの一貫性が置き去りにされる。

- 回避策: LLMOをブランド戦略の根幹に位置づけ、まず「何を伝えるか(メッセージ骨格)」を固めてから、「どう伝えるか(構造化)」を設計する順番を徹底する。

- 失敗2:部門KPIのズレを放置する

- 症状: 広報はメディア掲載、SEOは順位と、各部門が自部門のKPI達成のみを追求した結果、顧客体験がバラバラになる。調査でも、多くの担当者が連携の必要性を感じつつ、KPIの不整合が障壁と回答している。

- 回避策: 共通のゴール(北極星指標)を設定し、各部門のKPIはそのゴールを達成するための分解された指標として再設計する。共通ダッシュボードで進捗を可視化する。

- 失敗3:AIが生成した初稿をそのまま採用してしまう

- 症状: スピードを重視するあまり、AIが生成した文章に事実誤認(ハルシネーション)やブランドにそぐわない表現が含まれていることを見逃し、そのまま公開してしまう。

- 回避策: AIはあくまで「思考の壁打ち相手」「高速なアシスタント」と位置づける。最終的な価値判断、事実確認、表現の磨き込みは、必ず人間の対話を通じて行うルールを徹底する。

- 失敗4:Web上に点在する情報の“矛盾”を放置する

- 症状: 古いプレスリリース、担当者によって内容が違うブログ記事、更新されていない料金ページなどがWeb上に残っており、それらを学習したAIが誤った情報を顧客に伝えてしまう。

- 回避策: 四半期に一度、自社サイトや関連情報全体の棚卸しを行う。用語集やメッセージ骨格を正とし、矛盾するコンテンツは修正または削除する責任者を明確にする。

- 失敗5:裏取り段階を軽視する

- 症状: AIの回答で言及されることばかりに注力し、顧客がその後に必ず行う「検索での裏付け調査」の受け皿を用意していない。結果、信頼を失い離脱される。

- 回避策: 主張を裏付ける一次情報(自社調査レポートなど)、客観的な第三者評価(導入事例、レビュー)、公平な比較軸を明記したコンテンツを充実させる。

- 失敗6:成果を短期的に判断しすぎる

- 症状: 施策開始後1ヶ月で「AIの回答が変わらない」と判断し、取り組みをやめてしまう。

- 回避策: AIの学習と再評価には時間がかかることを理解する。AI言及シェアやメッセージの一貫性といった指標は、最低でも3ヶ月〜半年のスパンで時系列で観測し、“点”ではなく“線”で成果を評価する。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. LLMOとSEOは、具体的に何が違うのですか?

A. 最終的な目的は「発見され、選ばれること」で共通しています。SEOが主に検索エンジンのランキングアルゴリズムを対象とするのに対し、LLMOは大規模言語モデル(AI)が情報を参照・要約・比較しやすいように情報を整理・構造化する取り組みを指します。両者は対立するものではなく、AI時代の顧客行動に対応するために統合的に設計・実行すべきものです。

Q2. 何から手をつければ良いかわかりません。最初のステップは?

A. まずは「AIブランド認識監査」から始めてください。自社がAIや検索エンジンから現在どのように見えているのか、その客観的な事実を把握することがすべての出発点です。現状と理想のギャップがわかれば、取り組むべき課題の優先順位が自ずと見えてきます。

Q3. 生成AIにどこまで任せて安全ですか?

A. 調査、分析、アイデア出し、草案作成、プロトタイピングといった「前工程」までと考えるのが安全です。最終的な意味づけ、価値判断、表現の確定、そして何より事実確認(ファクトチェック)は、必ず人間が責任を持って行ってください。AIは誤った情報を生成するリスク(ハルシネーション)を常に内包しています。

Q4. 予算も人員も限られた小規模チームでも実践できますか?

A. 可能です。完璧を目指す必要はありません。まずは以下の3点に絞って始めることをお勧めします。

- 用語集とメッセージ骨子の整備: 全員が同じ言葉・同じストーリーで語る土台を作る。

- FAQと比較ページの刷新: 顧客が最も知りたい情報から優先的に整備する。

- 月次のAI認識レビュー会: チーム全員で現状を共有し、小さな改善を続ける。

Q5. 主張に数値的な裏付けは必ず必要ですか?

A. はい、極めて重要です。顧客はAIで情報を得た後、その多くが検索で裏付けを取ります。その際に、「顧客満足度98%(2023年自社調べ)」といった検証可能なデータや、「〇〇大学との共同研究結果」といった一次情報を公開することが、信頼の基盤となります。根拠のない美辞麗句は、もはや通用しません。

8. まとめ:明日から始めるための3つのステップ

生成AIの登場により、ブランディングの戦場は大きく変わりました。もはや一方的なメッセージ発信は通用せず、顧客一人ひとりの文脈に寄り添う「体験の設計」がその中心となりました。

顧客はAIと検索を往復しながら意思決定を下します。この新しい現実において、ブランドは「人間の顧客」と「AI」という二重のペルソナに、一貫したメッセージを届け続ける必要があります。

生成AIは、調査や草案作成といった前工程を加速させる強力なパートナーですが、最終的な価値判断やブランドの魂を吹き込む対話は、人間にしかできません。そして、その戦略を全社で実行するためには、KPIの再設計や部門間の連携を促すブランドガバナンスが不可欠です。

この記事で解説した内容は多岐にわたりますが、難しく考える必要はありません。まずは、以下の3つのステップから始めてみましょう。

今すぐできる3つのアクション

- AIブランド認識監査を実施する: まずは自社の現状を直視することから。この記事で紹介した質問セットを使い、主要なAIで自社がどう語られているかを可視化し、競合とのギャップを洗い出してください。

- メッセージ骨格と用語集を整備する: 全社で共有できる「ブランドの原作」と「共通言語」を作りましょう。特に、顧客が最も参照するであろうFAQコンテンツの整備は最優先事項です。

- 月次の「AI認識レビュー会」をカレンダーに入れる: 改善を一度きりのイベントで終わらせないために、定点観測と次のアクションを話し合う場を設け、継続的な改善サイクルを習慣化してください。

AIは、あなたの組織の姿を映し出す“鏡”です。社内に存在するメッセージの矛盾や情報の綻びを一つひとつ丁寧に整えていくこと。それこそが、AI時代における最も確実で、最も強力な競争優位につながるのです。

※本記事は、株式会社PLAN-Bが公開しているPRCAモデルに関する記事内容を参考に執筆しています。

参考文献:株式会社PLAN-B「生成AI時代のカスタマージャーニーフレームワーク”PRCA(プルカ)”とは」