町内会・自治会の救世主!AI活用で業務負担を激減させる実践ガイド【2025年最新版】

「役員のなり手がいない…」

「会議のたびに議事録作成が大変…」

「押し入れには過去の紙資料が山積み…」

町内会や自治会の運営に携わる多くの方が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。役員の高齢化と担い手不足は深刻化し、非効率なアナログ業務が負担をさらに増大させています。

もし、その重荷を劇的に軽くする方法があるとしたら?

その答えが、AI(人工知能)の活用です。

「AIなんて専門知識が必要で難しそう…」と感じるかもしれません。しかし、ご安心ください。この記事で紹介するのは、スマートフォン一つで、誰でも今日から始められる、驚くほど簡単なAI活用術です。

この記事を読めば、以下のことがわかります。

- AIが町内会の悩みをどう解決するのかが具体的にわかる

- 明日から試せる、超簡単なAI活用ステップが身につく

- 議事録作成からイベント企画まで、AIの多彩な活用アイデアが手に入る

- 導入で失敗しないための注意点や成功の秘訣がわかる

実際にAIを活用して「資料探しが30分から3秒になった」という劇的な成功事例も交えながら、あなたの町内会を活性化させるための、具体的で実践的なガイドをお届けします。

なぜ今、町内会にAIが必要なのか? 深刻化する3つの課題

AIの具体的な話に入る前に、まず私たちの多くが直面している課題を再確認しましょう。これらの課題を解決したいという共通の目的意識を持つことが、AI活用の第一歩となります。

課題1:役員の高齢化と深刻な担い手不足

多くの町内会で、役員の顔ぶれが固定化し、高齢化が進んでいます。「次の役員を誰も引き受けてくれない」という声は、もはや珍しくありません。このままでは、町内会活動そのものが立ち行かなくなるという危機感が広がっています。

課題2:山積みの紙資料と非効率なアナログ業務

規約、過去の議事録、会計報告、イベントのチラシ…。「巨大な”地層”」と化した紙資料が、公民館や役員の自宅の押し入れを占領していませんか?必要な資料を探すだけで30分以上かかることも。議事録や回覧板の作成といった手作業も、貴重な時間を奪う大きな要因です。

課題3:住民の無関心とコミュニケーションの希薄化

「回覧板を回しても、読まれているか分からない」「イベントを企画しても、参加者がいつも同じメンバー」。住民の関心の低下は、コミュニティの一体感を失わせ、活動のモチベーションを下げてしまいます。

これらの根深い課題に対し、AIはかつてないほど強力な解決策を提示してくれるのです。

AIは難しくない!スマホ一つで始める「町内会DX」の第一歩

「AI」と聞くと、複雑なプログラミングや高価な機材を想像するかもしれません。しかし、町内会で役立つAIは、あなたが普段使っているスマートフォンと無料アプリだけで始められます。

【事例紹介】30分の資料探しが3秒に!ある役員のAI活用体験談

ある町内会の役員の方は、山積みの紙資料の整理と次期役員への引き継ぎに強いプレッシャーを感じていました。そんな彼が試したのが、以下のシンプルな3ステップです。

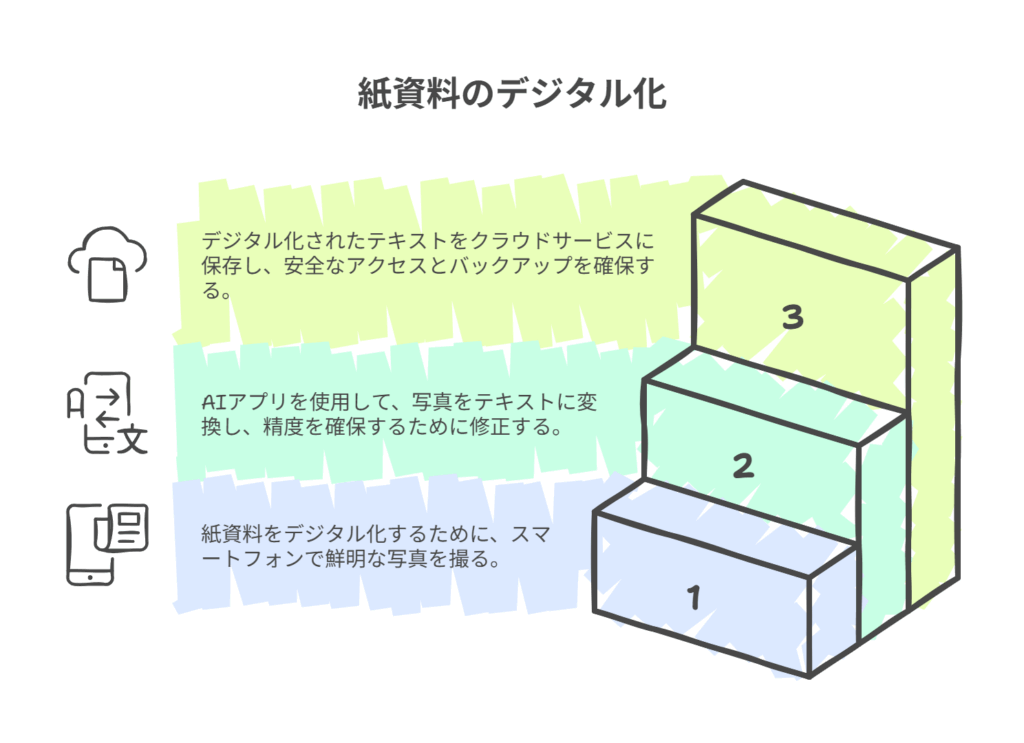

【図解:AIによる資料デジタル化の3ステップ】

- スマホで撮影: 整理したい紙資料をスマートフォンのカメラで撮影します。

- AIで文字起こし: ChatGPTやGeminiといった無料のAIアプリに写真を読み込ませ、「この内容をテキストにしてください」と指示します。

- クラウドで保存: AIが書き起こしたテキストを、Googleドキュメントなどの無料クラウドサービスに保存します。

たったこれだけで、これまで30分以上かかっていた資料探しが、キーワード検索でわずか3秒に短縮されました。彼はさらに、AIを使って議事録の要約やイベント計画書の素案作成までこなし、業務負担が減ったことで心に大きな余裕が生まれたと言います。

専門知識は不要!今すぐ使える無料AIツール紹介

この事例で使われたようなAIは「生成AI」と呼ばれ、誰でも直感的に使えます。まずは以下のツールをスマートフォンにインストールしてみましょう。

- ChatGPT: 対話形式で様々な質問に答えたり、文章を作成したりできる最も有名なAI。

- Gemini (旧Bard): Googleが開発したAI。Google検索と連携し、最新情報に基づいた回答が得意。

これらのアプリに向かって、まるで人に話しかけるように「〇〇についての文章を作って」とお願いするだけで、驚くほど自然な文章を数秒で作成してくれます。

【完全網羅】町内会・自治会運営を変えるAI活用アイデア7選

AIの基本的な使い方がわかったところで、具体的にどのような業務に活用できるのか、7つのアイデアを「事務作業の効率化」「コミュニティの活性化」「未来のインフラ管理」の3つのカテゴリに分けてご紹介します。

カテゴリ1:事務作業の超効率化

これまで時間を取られていた事務作業をAIに任せることで、役員の負担を大幅に削減できます。

1. 議事録・回覧板の文章作成・要約

会議の音声を録音し、文字起こしアプリでテキスト化。そのテキストをAIに渡して「この会議録を要約して、決定事項を3点にまとめて」と指示するだけで、議事録の骨子が完成します。回覧板の文章も、「夏祭りの案内文を、親しみやすいトーンで作成して」と頼むだけです。

【そのまま使えるプロンプト例】

あなたは町内会の書記です。以下のテーマで、回覧板に掲載するお知らせを作成してください。

- テーマ: 廃品回収のお知らせ

- 日時: 〇月〇日(日)午前9時~11時

- 場所: 〇〇公園

- 回収品目: 新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶

- 注意点: 雨天決行、時間を厳守

2. イベント企画のアイデア出し・計画書作成

「地域の子供たちが楽しめる夏休みイベントのアイデアを10個出して」とAIに頼めば、ユニークな企画案が次々と出てきます。気に入ったアイデアについて「『宝探しゲーム』の具体的な計画書を作成して。目的、日時、場所、準備物、当日のスケジュールを盛り込んで」と指示すれば、計画書のたたき台まで作ってくれます。

3. 会計報告書のデータ整理・分析(応用編)

会計帳簿のデータをAIに読み込ませ、「項目別に支出をまとめて、グラフ化のためのデータを整理して」と依頼すれば、面倒な集計作業を一瞬で終わらせることも可能です。

カテゴリ2:コミュニティの活性化

AIは、住民同士のつながりを深め、安全・安心なまちづくりにも貢献します。

4. 住民向けアンケートの作成と自動集計

「来年度の町内会活動に関するアンケートを作成したい。満足度や要望について聞く質問を5つ考えて」とAIに依頼。Googleフォームなどの無料ツールと組み合わせれば、Web上で簡単にアンケートを実施し、結果を自動でグラフ化できます。これにより、住民の声を効率的に収集し、運営に活かすことができます。

5. 防災・防犯情報のパーソナライズ配信

将来的には、地域の防災マップとAIを連携させ、大雨の際に「あなたの家は浸水のリスクがあります」といった個別の警告をLINEなどで自動配信する仕組みも考えられます。不審者情報などを即座に共有し、地域の安全網を強化することも可能です。

6. 高齢者の見守りサポート

AIスピーカーやセンサーを活用し、一人暮らしの高齢者の活動状況を家族や民生委員が遠隔で緩やかに見守るシステムも登場しています。これはプライバシーへの配慮が不可欠ですが、地域包括ケアの一環として期待される分野です。

カテゴリ3:未来のインフラ管理

少し未来の話になりますが、AIは地域のインフラを最適化する力も秘めています。

7. スマートゴミ収集の最適化

ゴミ集積所に設置したセンサーでゴミの量をAIがリアルタイムに把握し、収集車に最適なルートを指示する。これにより、収集の効率化とコスト削減、環境負荷の低減が期待できます。

AI導入を成功させるための4つのステップと注意点

AIの可能性にワクワクしてきた一方、「うちの町内会で、本当にうまくいくのだろうか?」という不安もあるかもしれません。技術導入の成否は、技術そのものよりも、丁寧な合意形成と導入プロセスにかかっています。以下の4つのステップを参考に、焦らず進めていきましょう。

ステップ1:小さな成功体験から始める(スモールスタート)

いきなり全業務をAI化しようとせず、まずは役員会の数名で「議事録の要約」や「回覧板の文章作成」など、簡単で効果を実感しやすい作業から試してみましょう。そこで得られた「こんなに楽になった!」という小さな成功体験が、次のステップへの推進力になります。

ステップ2:住民向け説明会で不安を解消(丁寧な合意形成)

AI導入に際しては、特にシニア層から「難しそう」「よくわからない」といった不安の声が上がる可能性があります。実際にAIが文章を作成する様子をプロジェクターで見せるなど、体験型の説明会を開催しましょう。

実際に北海道旭川市では、市が主催して町内会役員向けのAI活用セミナーを開催。参加した70代の町内会長からも「簡単で驚いた。ぜひ導入を検討したい」といった前向きな声が上がっており、行政の支援も始まっています。

ステップ3:ルール作りで個人情報を守る(プライバシー対策)

AIを利用する上で最も重要なのが個人情報の保護です。「議事録をAIで要約する際は、個人名や個人が特定できる発言は事前に削除する」といった明確な運用ルールを定め、住民に公開することで、プライバシーへの懸念を払拭し、信頼を確保することができます。

ステップ4:デジタルデバイドを生まない配慮

AIを使いこなせる人とそうでない人との間に、新たな情報格差(デジタルデバイド)が生まれる可能性があります。スマホ教室を定期的に開催したり、若者や学生に「デジタルサポーター」として協力してもらったりと、誰もが取り残されないための仕組みづくりが極めて重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. パソコンが苦手な高齢者でも使えますか?

A1. はい、使えます。この記事で紹介したAIの多くは、スマートフォンのアプリで、話しかけるだけで操作できます。最初は得意な人がサポートしながら、簡単な作業から一緒に試してみるのがおすすめです。

Q2. 費用はどのくらいかかりますか?

A2. ChatGPTやGeminiなどの基本的な機能は無料で利用できます。まずは無料版で十分に効果を実感できるはずです。より高度な機能を求める場合でも、月額数千円程度の有料プランがほとんどです。

Q3. 個人情報の取り扱いは大丈夫ですか?

A3. AIに個人情報(氏名、住所、電話番号など)を入力しないことが鉄則です。事前にルールを定め、全員で遵守することで、安全に利用できます。AIサービス提供元のプライバシーポリシーを確認することも重要です。

まとめ:AIは、町内会の未来を支える「パートナー」

担い手不足、アナログ業務の負担、住民の無関心…。町内会・自治会が抱える課題は、決して簡単なものではありません。

しかし、AIはもはや専門家だけのものではなく、私たちの業務を助け、コミュニティを活性化させる身近な「パートナー」となり得ます。

資料探しが3秒になる。面倒な議事録作成から解放される。そうして生まれた時間と心の余裕を、私たちはもっと本質的な活動、つまり住民同士の顔の見える関係づくりや、より良い地域づくりのための対話に使うことができるようになるはずです。

この記事を読み終えた今、ぜひ最初の小さな一歩を踏み出してみませんか?

まずはあなたのスマートフォンで、先月の会議の議事録を撮影し、AIに「この記事を3行で要約して」と話しかけてみてください。その数秒後の驚きが、あなたの町内会の未来を変える始まりになるかもしれません。