- 1 生成AIで社内報を自動作成する実践ガイド|企画から効果測定までワークフローとプロンプトを徹底解説

- 2 はじめに:多忙な広報担当者が、本来の戦略業務に集中するために

- 3 【結論】社内報制作はAIとの協業で劇的に変わる

- 4 なぜ今、社内報に生成AIを活用すべきなのか?

- 5 生成AIを「最強のアシスタント」にするための基本原則

- 6 【完全ステップガイド】60分でプロトタイプを作る全工程

- 7 【コピーして使える】シーン別プロンプトテンプレート集

- 8 効果測定と改善サイクル:AIでデータドリブンな社内報へ

- 9 【重要】企業利用で必ず押さえるべきセキュリティと注意点

- 10 よくある失敗事例と、それを乗り越えるための処方箋

- 11 FAQ(よくある質問)

- 12 まとめ:AIは脅威ではなく、あなたの思考を加速させるパートナー

生成AIで社内報を自動作成する実践ガイド|企画から効果測定までワークフローとプロンプトを徹底解説

はじめに:多忙な広報担当者が、本来の戦略業務に集中するために

「また今月も社内報の締切が…」「ネタがマンネリ化していて、社員に読まれているか不安…」「執筆に時間を取られて、もっと大事な企画や分析に手が回らない…」

企業の広報、人事、総務部門で社内報を担当されている方なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。情報収集、取材、原稿作成、校正、承認フロー、配信、そして効果測定。一つひとつの工程に時間と労力がかかり、日々の業務に追われる中でクオリティを維持し続けるのは至難の業です。

しかし、もし、これらの定型業務の大部分を、24時間365日文句も言わずに働いてくれる”超優秀なアシスタント”に任せられたらどうでしょう?

この記事は、生成AI(特にChatGPT/GPT-4oなど)を単なる「文章作成ツール」としてではなく、企画の壁打ちから効果測定の分析まで、社内報制作の全工程を伴走する「戦略的パートナー」として活用するための実践ガイドです。

AIに「70点のたたき台」を高速で作成してもらい、人間はクリエイティブな編集、取材、そして戦略立案という「100点に仕上げる」付加価値の高い業務に集中する。本記事では、この理想的な役割分担を実現するための、具体的なワークフロー、そのまま使える構造化プロンプト、そしてエンゲージメントを高める運用のコツまで、現場ですぐに試せるノウハウを網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは社内報制作の工数を劇的に削減しつつ、社員の心に響き、エンゲージメント向上に貢献するコンテンツを継続的に生み出すための「再現可能な仕組み」を手に入れているはずです。

【結論】社内報制作はAIとの協業で劇的に変わる

時間がない方のために、まずこの記事の要点をお伝えします。生成AIを社内報制作に導入する成功の鍵は、以下の7つのポイントに集約されます。

- 役割分担がすべて: AIの役割は「70点のたたき台」を高速で作成すること。人間は事実確認、独自情報の追加、最終的な編集で「100点」に仕上げることに集中します。

- プロンプトの質が命: 精度と安定性を高める鍵は「構造化プロンプト」です。役割、目的、制約条件、出力形式を明確に指示することで、AIは意図を正確に汲み取ります。

- インプットはExcelが最適: URLを直接読み込ませるより、元となる情報をExcelやスプレッドシートに整理して渡す方が、出力が安定し、参照範囲もコントロールしやすくなります。

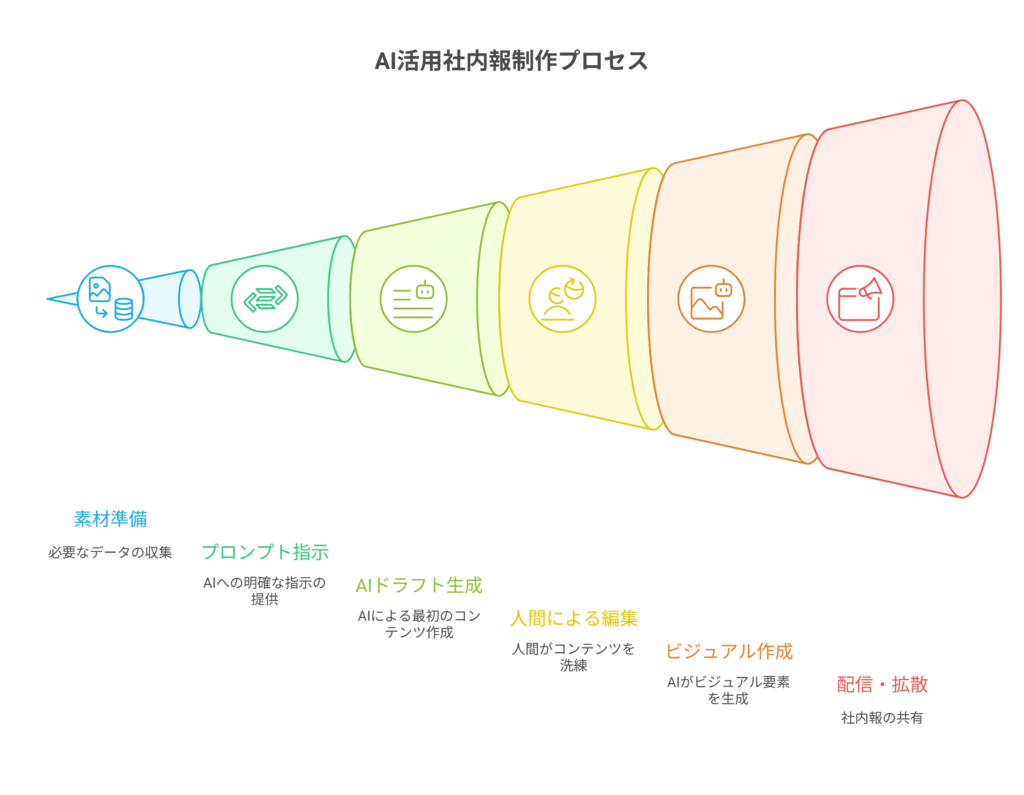

- 60分でプロトタイプ作成: 「前提共有→素材収集→記事生成→人間による編集→ビジュアル案作成」という5ステップを踏めば、1時間以内に次号の原型が完成します。

- 作って終わりはNG: 社内報の価値は読まれてこそ。クイズやアンケートといった双方向の要素を加え、KPIを分析することで、改善のサイクルを回し続けます。

- ワークフロー全体を支援: AIは執筆だけでなく、企画のアイデア出し、構成案作成、校閲、画像プロンプト作成、効果測定の分析まで、制作プロセスのあらゆる場面で活躍します。

- セキュリティ意識は必須: 企業利用では、機密情報の取り扱いや著作権に関するルールを定め、AIの利用ガイドラインを整備することが不可欠です。

なぜ今、社内報に生成AIを活用すべきなのか?

「AIに頼らなくても、これまで何とかやってきた」と感じる方もいるかもしれません。しかし、生成AIの活用は単なる業務効率化に留まらず、社内報が抱える根深い課題を解決するポテンシャルを秘めています。

広報担当者が直面する3つの壁

多くの担当者は、常に以下の3つの壁と戦っています。

- リソースの壁(時間と人手): 日常業務と並行して、企画から配信までを担当するのは大きな負担です。結果として、各工程が流れ作業になり、コンテンツの質が低下しがちです。

- アイデアの壁(ネタの枯渇とマンネリ化): 毎号新しい切り口で魅力的なコンテンツを提供し続けるのは困難です。似たような企画が続き、読者である社員に飽きられてしまうリスクがあります。

- エンゲージメントの壁(効果の不透明さ): 「本当に読まれているのか?」「会社の方針は正しく伝わっているのか?」といった効果測定が難しく、手応えを感じにくいまま作業を続けているケースも少なくありません。

生成AIがもたらす3つのブレークスルー

生成AIは、これらの壁を乗り越えるための強力な武器となります。

- 圧倒的な時間創出: 構成案作成、ドラフト執筆、要約といった時間のかかる作業を数分で完了させます。これにより、担当者は取材や戦略立案など、人間にしかできない創造的な業務に時間を割けるようになります。

- 無限のアイデア供給: 経営方針や社内イベントといったキーワードから、多様な切り口の記事企画案を無数に生成します。読者ペルソナに基づいたタイトル案や見出し構成の提案も得意です。

- データドリブンな改善支援: 閲覧数やクリック率といったKPIデータを分析し、傾向やインサイトを抽出。「どの記事が」「どの部署に」響いたのかを可視化し、次号の改善仮説を立てる手助けをします。

最終的に、AIとの協業は「社内報の目的」そのものを達成することに繋がります。経営メッセージの浸透、部門間の連携促進、従業員エンゲージメントの向上といった本来のゴールに対し、より戦略的かつ効果的にアプローチすることが可能になるのです。

生成AIを「最強のアシスタント」にするための基本原則

AIを使いこなすには、その特性を理解し、正しい「付き合い方」を身につけることが重要です。闇雲に指示を出すだけでは、期待する成果は得られません。

原則1:AIの役割と限界を正確に理解する

AIは万能ではありません。得意なことと苦手なことを理解し、適切な役割分担をすることが成功の第一歩です。

- AIの得意なこと(任せるべき業務):

- 構造化された情報に基づく文章生成(構成案、ドラフト、要約)

- 大量のテキストデータの分析・整理

- ブレインストーミング、アイデアの壁打ち

- 定型的な校正・校閲(誤字脱字、表記ゆれチェック)

- 多言語への翻訳

- AIの苦手なこと(人間が担うべき業務):

- 事実確認(ファクトチェック): AIは時にそれらしい嘘(ハルシネーション)をつきます。数字、固有名詞、引用元の正しさは必ず人間が確認する必要があります。

- 一次情報の創出: 取材やインタビューで得られる現場の生の声、独自の考察や分析は人間の領域です。

- 文脈・ニュアンスの最終判断: 社内カルチャーや人間関係といった暗黙知を汲み取り、最終的なトーンを調整するのは人間の役割です。

- 倫理的・戦略的判断: 情報開示の範囲や、経営戦略に沿ったメッセージングの最終決定は人間が行います。

この「70点(AI)→100点(人間)」というモデルをチーム全体で共有することが、スムーズな導入の鍵となります。

原則2:「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたらゴミが出る)」の法則

AIの出力品質は、入力される情報(プロンプトとデータ)の質に完全に依存します。曖昧な指示からは、曖昧な答えしか返ってきません。逆に、質の高いインプットを与えれば、驚くほど質の高いアウトプットが得られます。

原則3:なぜURL直読みよりExcel/スプレッドシートが優れているのか?

ChatGPTなどのAIにはURLを読み込ませる機能がありますが、社内報制作のような定型業務では、情報をExcelやGoogleスプレッドシートに整理して渡す方法を強く推奨します。

- 出力の安定性と再現性: URL読み込みは、広告やナビゲーションメニューなど不要な情報まで読み込んでしまい、出力がブレる原因になります。Excelなら、AIに参照してほしい情報を正確に指定できるため、毎回安定した品質のアウトプットが期待できます。

- コンテキストの制御: どの情報を使い、どの情報を使わないかを明確にコントロールできます。「この引用を必ず使って」「この数字を根拠にして」といった指示が容易になります。

- 機密情報の管理: 社外秘の情報を含む場合、Web上に公開されているURLを渡すのは不適切です。クローズドな環境でデータを管理できるExcelは、セキュリティ面でも優れています。

- 複数記事の量産効率: 複数の記事を一度に処理する場合、Excelの各行に記事データを入力し、プログラム的に処理することで、作業効率が飛躍的に向上します。

一手間かかるように見えますが、長期的に見ればExcelでの情報整理が、品質と効率を両立させる最も確実な方法です。

【完全ステップガイド】60分でプロトタイプを作る全工程

ここからは、実際にAIを使って社内報の記事を1本作成する具体的なワークフローを、6ステップで解説します。この流れをマスターすれば、約60分で次号の原型を完成させることが可能です。

ステップ0:企画・ネタ出し(10分)

執筆の前に、AIをアイデア出しのパートナーとして活用します。

- 目的の言語化: まず、この記事で「誰に」「何を伝え」「どうなってほしいのか」を明確にします。

- AIとブレスト: ChatGPTに目的と最近の社内の動き(例:新製品リリース、全社イベント、経営方針発表など)を伝え、記事の切り口やテーマ案を複数出してもらいます。

プロンプト例:

### 役割:あなたは社内報の編集アシスタントです。目的は部署間連携の活性化です。

### 制約条件:社内向けトーン、専門用語は噛み砕く、1本1500〜2000字、見出しはH2/H3、事実の推測・創作はしない。

### 出力形式:タイトル案5つ→構成案→本文→要約→クイズ3問→画像プロンプト。

### 参照素材:Excelのシート名と列定義を提示(後述)。

ステップ1:前提情報の共有(マスタープロンプトの設計)(5分)

AIに毎回同じ指示を出すのは非効率です。記事生成の基本ルールをまとめた「マスタープロンプト」を作成し、テンプレートとして保存しておきましょう。

構造化プロンプトの5要素:

- #役割 (Role): AIにどのような立場(例:社内報の編集アシスタント)を演じてほしいか定義します。

- #目的 (Objective): このタスクのゴール(例:部署間連携の活性化)を伝えます。

- #制約条件 (Constraints): 守ってほしいルール(例:専門用語は使わない、事実の創作は禁止、文字数など)を明記します。

- #出力形式 (Output Format): どのような形式で回答してほしいか(例:タイトル案→構成案→本文の順)を指定します。

- #資料入力 (Input Data): これから与えるデータの形式(例:Excelの列定義)を伝えます。

この構造化された指示が、AIの性能を最大限に引き出します。

ステップ2:データ素材の準備(生命線となるインプット術)(15分)

記事の元となる情報をExcel/スプレッドシートに整理します。これが記事の品質を決定づける最も重要な工程です。

【社内報データ整理用Excelテンプレート】

| カラム名 | 内容説明 | 記入例 |

|---|---|---|

| 記事ID | 記事の管理番号 | 202407_01 |

| テーマ | 記事の主題 | 新製品Xの開発秘話 |

| 読者 | 主なターゲット層 | 営業部門、マーケティング部門 |

| 一次情報メモ | 取材メモ、箇条書きの事実 | ・開発期間は2年 ・リーダーA氏のコメント ・失敗談B |

| キークオート | 強調したい引用文 | 「ユーザーの声がすべての原点だった」 |

| 重要数字 | 記事の根拠となるデータ | ・顧客満足度15%向上 ・開発コスト前モデル比10%削減 |

| NG事項 | 公開してはいけない情報 | ・競合製品Yの名前 ・未発表の機能Z |

| トーン | 文体の雰囲気 | 情熱的、ストーリー調 |

ポイント: 事実(一次情報メモ)と意見(キークオート)を分けて整理し、数字には必ず根拠を添えることで、AIが事実に基づいた文章を生成しやすくなります。

ステップ3:ルールに基づく記事生成(構成案→ドラフト作成)(10分)

準備したExcelのデータとマスタープロンプトをAIに投入し、記事を生成させます。一度に全文を生成させるより、「構成案の生成→承認→各見出しの執筆」と段階的に進める(チェーンプロンプティング)と、より意図に沿った内容に仕上がります。

- マスタープロンプトをAIに送信。

- Excelから該当記事の行データをコピー&ペーストして送信。

- AIが生成した構成案を確認。必要であれば修正を指示。

- 構成案に基づき、本文の執筆を指示。

ステップ4:人間による編集・校閲(70点を100点に引き上げる技術)(15分)

AIが生成した「70点のたたき台」を、人間の手で「100点の完成原稿」に磨き上げます。

- 事実確認: 数字、固有名詞、役職、時系列に誤りがないか、元のExcelデータと照合します。

- 独自情報の追記: AIには書けない、取材で感じた空気感、担当者の表情、成功の裏にあった苦労話など、”生きた”情報を加筆します。

- トーン調整: 全体の流れを読み、企業のカルチャーやメッセージの重要度に合わせて、言葉の選び方や表現を微調整します。

- コンプライアンスチェック: 法務や総務の視点で、情報開示レベルが適切か、不適切な表現がないかを確認します。

ビフォー(AI生成文):

プロジェクトは課題Bに直面しましたが、チームの連携により解決に至りました。この経験は、将来の製品開発に活かされる貴重な知見となりました。

アフター(人間による編集後):

「もうダメかと思った」。田中リーダーは、当時の心境をそう振り返る。原因不明のエラーに、開発室の空気は3日間、重く沈んでいた。しかし、誰も諦めなかった。「あの時、後輩の『もしかして…』っていう一言がなかったら、終わってましたね」。暗闇に差し込んだ一筋の光。原因を突き止めた瞬間、開発室は深夜にもかかわらず、大きな歓声と拍手に包まれた。この経験こそが、我々のチームを本当の意味で一つにしたのだ。

ステップ5:ビジュアル要素の仮生成(図版・画像のアイデア出し)(5分)

記事の内容を補強する図やイラストのアイデアもAIに提案させます。これにより、デザイナーへの依頼がスムーズになります。

プロンプト例:

### 目的・指示

あなたは、社内報の編集チームにおける「ビジュアルコンテンツ企画担当」です。

社内報の記事内容をより分かりやすく、かつ読者の理解と興味を深めるために、記事に添える図やイラストの具体的なアイデア案を作成してください。

重要事項: 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:**

社内報の記事は、経営方針の共有、部門の取り組み紹介、社員インタビューなど多岐にわたります。文章だけでは伝わりにくい情報や、視覚的に補足することで理解が深まる内容が多く存在します。そこで、記事のテーマや内容に沿った図解・イラスト案を事前に提案し、編集会議での検討材料とすることが求められています。

- **対象読者:**

社内の全社員(新入社員から経営層まで)。

年齢層・職種・経験年数は多様で、専門用語に不慣れな読者も含まれます。

穏やかで丁寧な説明を好み、視覚的にも理解しやすい資料を歓迎します。

- **制約条件:**

- 社外秘情報や個人情報を含めない

- 社内文化や価値観に沿った表現を用いる

- 図やイラストは文章内容を補足・強調する目的に限定する

- 色使いや構図は社内報の既存デザインガイドラインに準拠する

- **評価観点:**

- 記事内容との関連性・適合性

- 情報の簡潔さと視覚的わかりやすさ

- 社内の多様な読者層への配慮

- 提案の具体性と実現可能性

### 出力仕様

- **形式:**

箇条書き形式で、各アイデアを1-2文で説明する

必要に応じて図の種類(例:フローチャート、棒グラフ、イラスト)を明記

- **項目:**

1. 図やイラストの種類

2. 内容の概要

3. 記事内での配置や活用方法の提案

- **文字数・分量:**

全体で500-800字程度

各アイデアは100字以内で簡潔に記載

- **トーン:**

丁寧なビジネス文書風で、穏やかかつ配慮のある表現を用いる

- **語彙ルール:**

- 専門用語は必要に応じて簡単な説明を添える

- カジュアルすぎる表現や俗語は使用しない

- 「わかりやすい」「丁寧」「明確」などの肯定的な形容を推奨

生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

【コピーして使える】シーン別プロンプトテンプレート集

ここでは、すぐに使えるプロンプトのテンプレートをいくつかご紹介します。自社の状況に合わせて自由にカスタマイズしてください。

① 記事生成マスタープロンプト(汎用)

### 命令文

あなたは社内報の編集アシスタントです。目的は「部署間連携の活性化」と「従業員エンゲージメントの向上」です。与える素材(Excelの行データ)をもとに、構成案→本文→要約→クイズ→画像プロンプトを順に作成してください。

重要事項: 学習には使用されない

### 前提

- 読者:全社(非専門職を含む)

- トーン:親しみやすいが軽すぎない

- 事実の創作は禁止。素材にない情報は「今後取材予定」と明記

- 文字数:本文1500〜2000字、見出しH2/H3使用

### 制約条件

- 見出しは質問形を適宜交え、要点を冒頭に示す

- 数字・引用は出典セルを括弧で併記(例:出典:素材「重要数字」)

- 社内固有名詞は略さず初出で注記

- 末尾に3行のまとめ(箇条書き)を付ける

### 出力形式

1. タイトル案(5つ)

2. 構成案(H2/H3)

3. 本文(1500〜2000字)

4. 3行サマリー

5. クイズ(三択×3問、正答と理由)

6. 画像プロンプト(図版の内容説明とAltテキスト案)

### 資料入力方法

- 次に「記事ID:○○」の形式で行データを渡します。理解したら「準備OK。記事IDをください」とだけ返答。② タイトル・見出し強化プロンプト

### 目的・指示

あなたは社内報のタイトル・見出し最適化の専門家です。

社内報の記事テーマ、要点3つ、読者ベネフィット、禁止ワードをもとに、検索意図と社内読者の関心に合致したクリック率の高いタイトル・見出しを提案してください。

重要事項: 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 社内報は全社員の情報共有とエンゲージメント向上を目的として発行されています。記事のクリック率を高めるためには、検索意図や読者の関心に沿った魅力的なタイトル・見出しが必要です。

- **対象読者:** 社内報の企画・編集担当者(広報・総務部門の中堅社員)。文章作成経験はあるが、SEOやクリック率最適化の専門知識は限定的。実務に直結する改善案を求めています。

- **制約条件:**

- タイトルは20〜28文字を目安に作成

- 禁止ワードは使用しない

- 社内文化や用語に沿った表現を用いる

- 読者ベネフィットを明確に含める

- 過度に煽る表現や誤解を招く表現は避ける

- **評価観点:**

- タイトル・見出しが読者の関心を引き、内容を正確に反映しているか

- 禁止ワードを使用していないか

- 読者ベネフィットが明確か

- 社内文化やトーンに適合しているか

- 不要語削除・言い換え提案が具体的で実行可能か

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. タイトル案(10本、20〜28文字推奨)

2. H2/H3見出し案(導入の要点を含める)

3. 不要語の削除・言い換え提案(箇条書き)

- **文字数・分量:**

- タイトル案:各20〜28文字

- H2/H3案:各15〜25文字程度

- 不要語提案:5〜7項目、各50字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風。穏やかで礼儀正しいが、簡潔で読みやすい。

- **語彙ルール:**

- 禁止ワードは使用しない

- 社内用語や正式名称を優先

- 専門用語は必要に応じて簡単な補足を加える

- 過度にカジュアルな表現は避ける③ 校閲・トーン調整プロンプト

### 目的・指示

あなたは社内報の校閲者兼トーン調整の専門家です。

社内報の本文を、事実誤認や不自然な表現がないか確認し、社内向けにふさわしい丁寧で穏やかなトーンへ整えてください。

入力として「本文」「社内用語集」「NG表現一覧」が与えられます。

重要事項: 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 社内報は全社員が目にする公式文書であり、正確性と読みやすさ、社内文化に沿った表現が求められています。誤った事実や不適切な言い回しは、誤解や信頼低下につながるため、事前の校閲とトーン調整が必要です。

- **対象読者:** 社内の全社員(新入社員から経営層まで)。幅広い年齢層・職種が含まれ、専門用語の理解度も異なるため、平易かつ正確な表現が望まれます。

- **制約条件:**

- 社内用語集に準拠すること

- NG表現一覧に含まれる語句は使用しないこと

- 事実関係は可能な限り確認し、曖昧な場合は注記すること

- 読み手に不快感を与える表現や過度にカジュアルな言い回しは避けること

- **評価観点:**

- 事実の正確性

- 社内文化・用語への適合性

- 読みやすさと簡潔さ

- 丁寧で穏やかなトーンの維持

- 修正理由の明確さ

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. 修正提案(箇条書きで、各提案に理由を簡潔に記載)

2. トーン調整後の本文(修正を反映した完成形)

- **文字数・分量:**

- 修正提案:1項目あたり100字以内

- トーン調整後の本文:原文と同程度の長さ

- **トーン:** 社内向けにふさわしい丁寧で穏やか。会話的で和らか。誠意的で礼儀正しいが、冗長にならないよう簡潔に。

- **語彙ルール:**

- NG表現一覧にある語句は使用禁止

- 社内用語集にある正式名称・表記を優先

- 専門用語は必要に応じて簡単な補足を加える ④ 記事タイプ別プロンプトのヒント

役員インタビュー記事の場合:

に「役員の言葉(キークオート)を最大限活かし、人柄や情熱が伝わるようなストーリー仕立てにしてください」と追加します。

成功事例紹介記事の場合:

に「プロジェクトが直面した課題、それをどう乗り越えたか、そして得られた学び、という構成(STARメソッド)を意識してください」と追加します。

新制度・ルール解説記事の場合:

に「制度変更の背景(Why)、具体的な内容(What)、社員への影響と必要なアクション(How)を明確に分けて説明してください。Q&A形式のセクションを設けてください」と追加します。

効果測定と改善サイクル:AIでデータドリブンな社内報へ

社内報は配信して終わりではありません。読者の反応を分析し、次号に活かす「改善サイクル」を回すことで、その価値は飛躍的に高まります。ここでもAIは強力なパートナーとなります。

設定すべきKPI(重要業績評価指標)の考え方

まず、何を測るかを決めます。

- 閲覧率(リーチ): 全社員のうち、何人が記事を開いたか。

- クリック率: 記事内のリンク(関連情報、アンケートなど)がどれだけクリックされたか。

- 完読率/滞在時間: 記事が最後まで読まれたか、どのくらいの時間滞在したか。

- エンゲージメント指標: 「いいね」の数、コメント、クイズの参加率、アンケートの回答率など。

AIを使ったKPI分析プロンプト

毎月、これらのデータをCSV形式でダウンロードし、AIに分析を依頼します。

プロンプト例:分析・改善提案プロンプト(KPIレビュー)

### 目的・指示

あなたは社内報のKPI分析と改善提案の専門家です。

社内報の記事ごとのKPI(閲覧率・クリック率など)を要約し、次号の改善施策を提案してください。

入力として「記事ごとのKPI(CSVまたは表形式)」「次号のテーマ候補」が与えられます。

重要事項: 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 社内報は全社員の情報共有とエンゲージメント向上を目的として発行されています。KPI(閲覧率・クリック率など)の分析を通じて、読者の関心傾向を把握し、次号の企画や構成に反映させる必要があります。

- **対象読者:** 社内報の企画・編集担当者(広報部門や総務部門の中堅社員)。データ分析の基礎知識はあるが、専門的な統計用語よりも実務に直結する示唆を求めています。

- **制約条件:**

- 数値は正確に引用し、比較や傾向を明確に示すこと

- 主観的な評価ではなく、データに基づく根拠を提示すること

- 次号の仮説は、与えられたテーマ候補とKPI傾向の両方を踏まえること

- 改善チェックリストは実行可能で具体的な項目にすること

- **評価観点:**

- KPIの要約が簡潔かつ正確であること

- 提案が実務に直結し、再現性があること

- 読み手が次のアクションを明確にイメージできること

- 丁寧で穏やかなトーンを維持していること

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:**

1. 主要学び(3点)

2. 次号の仮説(3案)

3. 改善チェックリスト(箇条書き)

- **文字数・分量:**

- 各「主要学び」および「次号の仮説」は1項目あたり80?120字程度

- 改善チェックリストは5?7項目、各項目50字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風。穏やかで礼儀正しいが、冗長にならないよう簡潔に。

- **語彙ルール:**

- 不必要に専門的な統計用語は避け、必要な場合は簡単な補足を加える

- 社内で一般的に使用される用語・略語はそのまま使用可

- 主観的・感情的な表現は避け、事実と提案を明確に区別するこのプロセスを定型化することで、担当者の勘や経験だけでなく、データに基づいた客観的な意思決定が可能になり、社内報の質は継続的に向上していきます。

【重要】企業利用で必ず押さえるべきセキュリティと注意点

生成AIの活用はメリットが大きい一方で、企業として利用する上では細心の注意が必要です。以下の点は必ず遵守してください。

- 機密情報・個人情報の入力禁止: 会社の未公開情報、顧客データ、従業員の個人情報などを、パブリックなAIサービス(無料版ChatGPTなど)に直接入力してはいけません。情報漏洩のリスクがあります。API連携や法人向けプランなど、セキュリティが担保された環境を利用しましょう。

- ハルシネーション(AIの嘘)への対策: AIは事実と異なる情報を生成することがあります。生成された内容は必ずファクトチェックを行うプロセスをワークフローに組み込んでください。

- 著作権と剽窃リスクの回避: AIが学習データに含まれる既存のコンテンツと酷似した文章を生成する可能性があります。生成された文章は、必ず自社の言葉で編集し直し、オリジナリティを確保してください。

- 社内ガイドラインの策定: どこまでの情報をAIに与えて良いか、どのような用途での利用を許可するかなど、全社共通の利用ルールを策定し、周知徹底することがトラブル防止に繋がります。

よくある失敗事例と、それを乗り越えるための処方箋

AI導入でつまずきがちなポイントを、解決策とセットでご紹介します。

- 失敗:目的が曖昧なまま「とりあえずAIで」始めてしまう。

- 症状: 誰にも響かない、当たり障りのない一般論的な記事が量産される。

- 処方箋: 執筆前に必ず「この記事の目的は、〇〇部のメンバーが△△という行動を起こすきっかけを作ること」のように、ゴールを1文で言語化する習慣をつけましょう。

- 失敗:AIへの指示が雑で、出力に一喜一憂する。

- 症状: 出てくる文章の質が安定せず、「AIは使えない」と結論づけてしまう。

- 処方箋: 本記事で紹介した「構造化プロンプト」と「Excelでのデータ整理」を徹底してください。インプットの型を定めることで、アウトプットは劇的に安定します。

- 失敗:AIの生成文をそのまま使ってしまう。

- 症状: 独自性がなく、どこかで読んだような記事になる。最悪の場合、事実誤認が含まれ、社の信頼を損なう。

- 処方箋: AIの生成物はあくまで「ドラフト」と位置づけ、人間によるファクトチェックと、一次情報(現場の声や独自の考察)の加筆を必須工程と定めてください。

- 失敗:同じプロンプトを使い続け、内容がマンネリ化する。

- 症状: 最初は効率化できても、徐々に読者の反応が鈍くなっていく。

- 処方箋: KPI分析の結果に基づき、毎号少しずつプロンプトを改善しましょう。「今回はもっと感情に訴えるトーンで」「クイズの形式を変えてみよう」といった小さな挑戦がマンネリを防ぎます。

FAQ(よくある質問)

Q1. まず何から始めるべきですか?

A. 過去の記事1本をExcelに整理し、本記事のマスタープロンプトを使って生成してみるのが最速です。まずは小さな成功体験を積み、「AIと協業する感覚」を掴むことをお勧めします。

Q2. どのAIツールがおすすめですか?

A. 2024年現在、長文生成や指示の理解度ではChatGPT (GPT-4o)やClaude 3 Opusが高い性能を示します。まずは無料で使える範囲で試し、本格導入の際に有料プランを検討するのが良いでしょう。法人利用の場合は、セキュリティ機能が強化された法人向けプランが必須です。

Q3. 取材なしでも記事は作れますか?

A. 公開情報や社内資料だけでも記事を作ることは可能ですが、独自性と説得力に欠けがちです。たとえ5分でも、関係者に直接話を聞く「ミニインタビュー」の要素を一つ加えるだけで、記事の価値は大きく向上します。AIは、そのインタビュー音源を文字起こしし、要約するのにも役立ちます。

Q4. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 個人の有料プランであれば月額20〜30ドル程度が主流です。法人向けのプランは利用人数や機能によって異なります。まずは担当者が個人プランで試行し、効果が見込める段階で、会社として法人プランの導入を検討するのが現実的な進め方です。

Q5. AIの利用を周囲にどう説明すれば良いですか?

A. 「仕事を楽にするツール」ではなく、「定型業務を自動化し、人間はより創造的で戦略的な業務に集中するためのパートナー」と説明するのが効果的です。工数削減の効果を数値で示しつつ、コンテンツの質の向上や、エンゲージメントへの貢献といった付加価値を強調しましょう。

まとめ:AIは脅威ではなく、あなたの思考を加速させるパートナー

本記事では、生成AIを社内報制作の強力なパートナーとして活用するための、具体的なワークフローと実践的なノウハウを解説してきました。

重要なのは、AIに仕事を奪われると恐れるのではなく、AIを使いこなし、自らの能力を拡張するという視点です。AIが高速で「70点のたたき台」を用意してくれるおかげで、私たち人間は、取材でしか得られない生の感情、データから未来を読み解く洞察、そして企業文化を醸成する温かい言葉といった、本質的な価値創造に集中できるようになります。

- 構造化されたプロンプトでAIに明確な指示を与え、

- 整理されたExcelデータで質の高い情報を提供し、

- 人間ならではの編集と一次情報で魂を吹き込む。

このサイクルを回し始めることで、あなたの会社の社内報は、単なる情報伝達ツールから、従業員の心を動かし、組織を一つにする強力なメディアへと進化を遂げるでしょう。

さあ、今日からできる次のアクションへ進みましょう。

- Excelテンプレートを作成する: 本記事を参考に、自社用のデータ整理シートを作りましょう。

- マスタープロンプトをカスタマイズする: あなたの会社の社内報名やトーンに合わせて、プロンプトを調整します。

- 過去の記事1本で試してみる: まずは1本、このワークフローに沿って記事を生成し、そのスピードとクオリティを体感してください。

AIとの協業が、あなたの仕事に、そしてあなたの会社に、新しい可能性をもたらすことを願っています。

『AIに書かせればいいんでしょ?』その一言から始まった社内報改革の舞台裏 先日公開した「生成AIで社内報を自動作成する実践ガイド」という記事、おかげさまで多くの方に読んでいただけたようです。あの記事には、AIを使いこなすための具体的[…]