営業提案書を自動で最適化する生成AI活用──下書き7〜8割はAI、仕上げで勝つチームの実践手順

「提案書の作成に追われて、本来やるべき顧客との対話や戦略立案の時間が足りない…」

「時間をかけて作った提案書なのに、どうも顧客の心に響いていない気がする…」

もしあなたが営業担当者やマネージャーとして、このようなジレンマを抱えているなら、この記事はまさにそのためのものです。メール作成、競合比較、顧客ごとの微調整といった、営業に不可欠でありながら時間を奪う作業。これらを劇的に変える力を持つのが「生成AI」です。

しかし、単にAIに文章を書かせるだけでは、ありきたりな「無難な提案書」しか生まれません。本当に価値があるのは、AIを戦略的に活用し、「勝てる提案書を、最短時間で、チーム全体で再現可能にする仕組み」を築くこと。

本記事では、営業現場における生成AI活用、特に「提案書の自動最適化」に焦点を当てます。AIが下書きの7〜8割を担い、人間は最も価値の高い「磨き上げ」に集中する──。この理想的な分業体制を、あなたのチームで明日から再現できるよう、具体的な手順、チェックリスト、コピーして使えるプロンプト雛形まで、網羅的に解説します。

社内ナレッジの整備からCRM/SFA連携、失敗しない導入のコツまで、この記事一本で、あなたのチームの提案プロセスは新たなステージへと進化します。

この記事で得られること(60秒で把握)

- 活用の全体像: 提案書作成だけでなく、顧客リスト作成、競合分析、商談準備、成功パターン分析まで、営業プロセス全体にAIを組み込む方法がわかります。

- 成功の鍵: 「たたき台はAI、磨き上げは人間」という最強の分業モデルを理解し、実践できるようになります。

- 精度の向上策: 社内に眠る成功提案やナレッジをAIの「教科書」として整備し、出力の質を劇的に高める具体的な方法がわかります。

- パーソナライズの実現: CRM/SFAの顧客データと連携し、一社一社に最適化された提案を自動生成する仕組みがわかります。

- 確実な導入手順: 小さく始めて着実に成果を出すための、現実的な導入ロードマップとKPI設定の例が手に入ります。

- 効果の実証: 実際の調査データや事例に基づき、時間削減や成約率向上といった具体的な成果をイメージできます。

第1章 基礎理解:なぜ今、「提案書の自動最適化」なのか

生成AIの登場は、営業活動の重心そのものを変えようとしています。これまで多くの営業担当者が悩まされてきた「時間のかかる作業」から解放され、より本質的な価値創造に集中できる時代が到来したのです。

1-1. 生成AIで変わる営業の重心:作業者から戦略家へ

従来の営業活動を振り返ってみましょう。

- 従来: 資料の構成案を練り、一から文章を書き起こし、デザインを整え、誤字脱字をチェックする。顧客との対話や、競合に勝つための戦略を練る時間よりも、こうした資料作成・整形作業に多くの時間が偏重していました。結果として、提案内容は画一的になりがちで、顧客の個別事情に深く踏み込めないケースも少なくありませんでした。

では、生成AIが導入されるとどう変わるのでしょうか。

- これから: AIが7〜8割のたたき台(構成案、本文のドラフト、箇条書き、競合比較の素案、メールの下書きなど)をわずか数分で生成します。人間はそのアウトプットを基に、「顧客理解の深掘り」「戦略的な意思決定」「最終的な表現の微調整」といった、最も付加価値の高い業務に専念できます。つまり、営業担当者は単なる「作業者」から、顧客のビジネスを成功に導く「戦略家」へと役割を進化させることができるのです。

1-2. データで見る実態と効果

生成AIの営業活用は、すでに絵空事ではありません。具体的なデータがその効果を裏付けています。

- 活用状況: ある国内調査では、営業担当者の約3人に1人(26.5%)が生成AIを活用しており、そのうち56.9%が「メール・提案文作成」に利用していると回答しています。これは最も広く使われているユースケースであり、現場でのニーズの高さを示しています。

- 生産性の向上: 大手企業の導入事例では、新規開拓の生産性が約30%向上し、商談化率が約10%増加したという報告があります。AIによるリサーチと初期アプローチの自動化が、営業担当者の活動量を増やし、質を高めた結果です。

- 時間削減効果: 別の金融機関の例では、契約関連業務に生成AIを導入し、労働時間を約30%削減することに成功しました。これは提案書作成後のプロセスにも応用できることを示唆しています。

- エンゲージメント向上: ある検証では、生成AIで顧客データに基づきパーソナライズしたメール文面は、クリック率が非パーソナライズ文面に比べて3倍に向上したという結果も出ています。顧客一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションが、AIによってスケール可能になるのです。

- 受注サイクルの短縮: あるSaaS企業の営業チームでは、提案書の自動化によって商談準備に使える時間が40%以上増え、結果として受注までの期間が20%短縮されました。準備の質が、商談の質、そして成約スピードに直結することを示す好例です。

これらのデータは、生成AIの活用が単なる効率化に留まらず、売上という最終成果に直接貢献するポテンシャルを秘めていることを示しています。

1-3. 「自動生成」と「自動最適化」の決定的な違い

ここで、非常に重要な概念の違いを明確にしておきましょう。「自動生成」と「自動最適化」は似て非なるものです。

- 自動生成 (Generation): とりあえず提案書を作ること。汎用的なテンプレートに基づいて、体裁の整った資料を素早く作り出します。しかし、内容は一般的で、顧客の心に深く刺さる「勝ち筋」が盛り込まれているとは限りません。これは、「レシピ通りに料理を作る」ようなものです。

- 自動最適化 (Optimization): 勝つための提案書を作ること。顧客の課題、企業の状況、過去の成功パターンといったデータを反映させ、最も受注確度の高い構成、表現、根拠を導き出して提案書を構築します。これは、「食べる人の好みや体調、旬の食材まで考慮して最高の味付けを追求するシェフ」に似ています。

私たちが目指すべきは、後者の「自動最適化」です。そのためには、AIにただ命令するだけでなく、AIが最高のパフォーマンスを発揮できるような「環境(データやナレッジ)」を整備することが不可欠なのです。

第2章 提案書自動最適化の原則:「たたき台AI、磨き上げ人間」

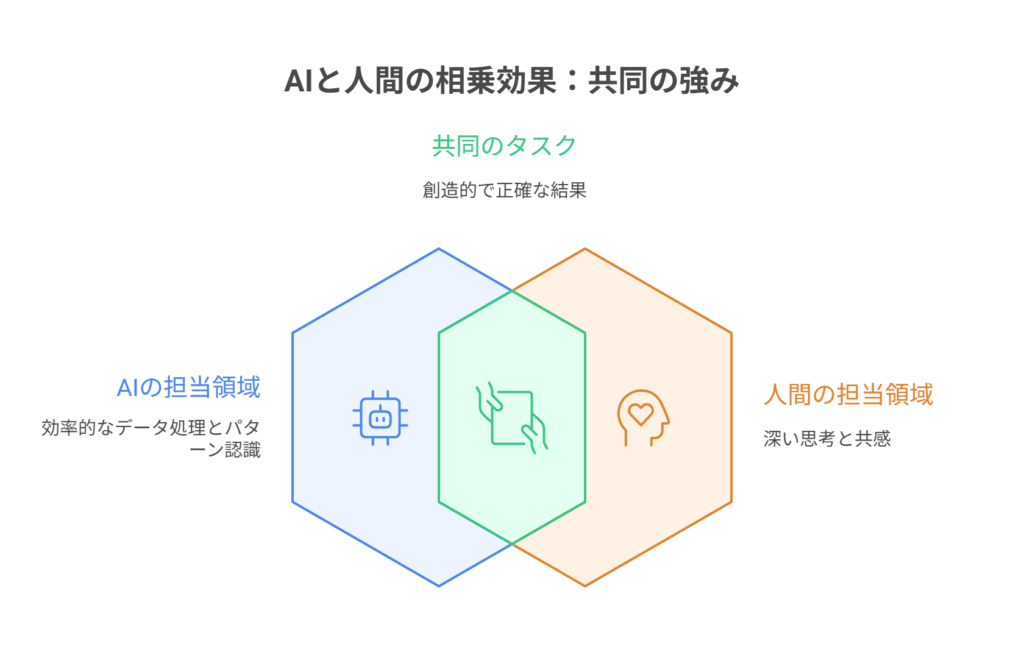

生成AIを魔法の杖のように考え、「すべてをAI任せにすればうまくいく」と期待するのは危険です。成果を最大化する鍵は、AIと人間の強みを活かした、明確な役割分担にあります。その黄金律が「たたき台はAI、磨き上げは人間」です。

2-1. AIと人間の最適な役割分担

AIと人間は、それぞれ得意なことが異なります。この特性を理解し、業務を切り分けることが成功の第一歩です。

🤖 AIが担うべき領域(スピードとパターン化)

- 骨子設計・章立て: 成功パターンに基づき、最も説得力のある構成案を瞬時に提案します。

- 要約・ドラフト作成: 長文の資料や議事録を要約し、各章のたたき台となる文章を生成します。

- 事例の候補出し: 顧客の業種や課題に合わせ、社内ナレッジから関連性の高い成功事例をリストアップします。

- 競合比較の素案作成: 事前にインプットした情報に基づき、競合との比較表のドラフトを作成します。

- メール・カバーレターの草案作成: 提案書送付時のメール文面を、件名やCTAの複数パターンを含めて生成します。

- 体裁の統一: 全体のフォーマットや用語を統一し、見栄えを整えます。

🧑💼 人間が担うべき領域(戦略と共感)

- 顧客の前提条件の確認: CRM情報やヒアリング内容に基づき、提案の前提が顧客の現状とズレていないかを確認します。

- 事実の正誤確認(ファクトチェック): AIが生成した数値、固有名詞、実績データが正確であるかを最終検証します。

- 表現の温度感の調整: 顧客の文化や担当者の性格に合わせ、フォーマルな表現にするか、少しカジュアルにするかなど、言い回しのニュアンスを調整します。

- 価格・提供条件の最終決定: 利益やリスクを考慮し、最終的な価格や契約条件を判断します。

- 提案の「争点」設計: 競合との差別化ポイントや、顧客が最も重視すべき判断基準を戦略的に設定し、提案の核を明確にします。

- 説得ストーリーの最終決定: データやロジックだけでなく、顧客の感情に訴えかけるストーリーラインを構築し、共感を呼び起こします。

AIは最高の副操縦士ですが、機長はあくまで人間です。最終的な意思決定と責任は人間が担うことで、AIのスピードと人間の知恵が融合した、質の高いアウトプットが生まれます。

2-2. 成果は「入力の質」で9割決まる

AIは、与えられた情報(インプット)の中から最適解を導き出すのが得意です。裏を返せば、インプットの質が低ければ、アウトプットの質も決して高くはなりません。これは「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」の原則として知られています。

提案書の自動最適化で成果を出すには、以下の2つの「質の高い入力」が不可欠です。

- 社内ナレッジの整備:

AIにとって最高の教科書は、あなたの会社に眠っている「成功体験」です。- 成功した提案書: なぜ受注できたのか、どの部分が顧客に響いたのか。

- 勝ち筋のパターン: 顧客の課題別に、どのような構成や切り口が有効だったか。

- NG事例: 失注した提案の反省点や、避けるべき表現。

- よくある反論と切り返しトーク: 顧客から頻繁に出る質問や懸念点とその回答集。

これらをAIが検索・参照できる形式(テキストファイルや社内Wikiなど)に整備するだけで、AIの出力は「一般的な回答」から「自社独自の、実用的な回答」へと劇的に進化します。

- CRM/SFAデータの活用:

顧客一人ひとりに響く提案書を作るには、その顧客に関する情報が不可欠です。CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)に蓄積されたデータを、提案書生成時の「変数」としてAIに与えましょう。- 顧客の属性: 業種、企業規模、所在地

- 商談の状況: 課題メモ、過去の接点での発言、キーパーソン

- 導入状況: 既存サービスの利用状況や満足度

これらの変数をインプットすることで、AIは「A社にはこの事例を」「B社の担当者にはこの表現で」といった、高度なパーソナライズを自動で行えるようになります。

2-3. なぜ「組織」で取り組むべきなのか

生成AIの活用を個々の営業担当者のスキルに依存してしまうと、その効果は限定的になり、俗人化してしまいます。成功の再現性が低く、組織としての成長にはつながりません。

チーム、そして組織全体で取り組むことで、以下のような大きなメリットが生まれます。

- 品質の平準化: チームでAIが参照する「お手本(ゴールドスタンダード)」となる提案書やナレッジを共有することで、メンバー全員の提案品質が一定レベル以上に引き上げられます。

- 新人の早期戦力化: 経験の浅い新人でも、AIのサポートを受けながらトップセールスの「勝ち筋」を真似ることができます。これにより、立ち上がりまでの期間が大幅に短縮されます。

- 集合知の最大化: 一人の成功事例や失敗談をチームのナレッジとして蓄積し、AIに学習させることで、組織全体の提案力が継続的に向上していく「学習する組織」が実現します。

個人の「職人技」に頼る時代は終わりました。AIをハブとして、チームの知見を結集し、組織力で勝つ。これが、これからの営業の新しいスタンダードです。

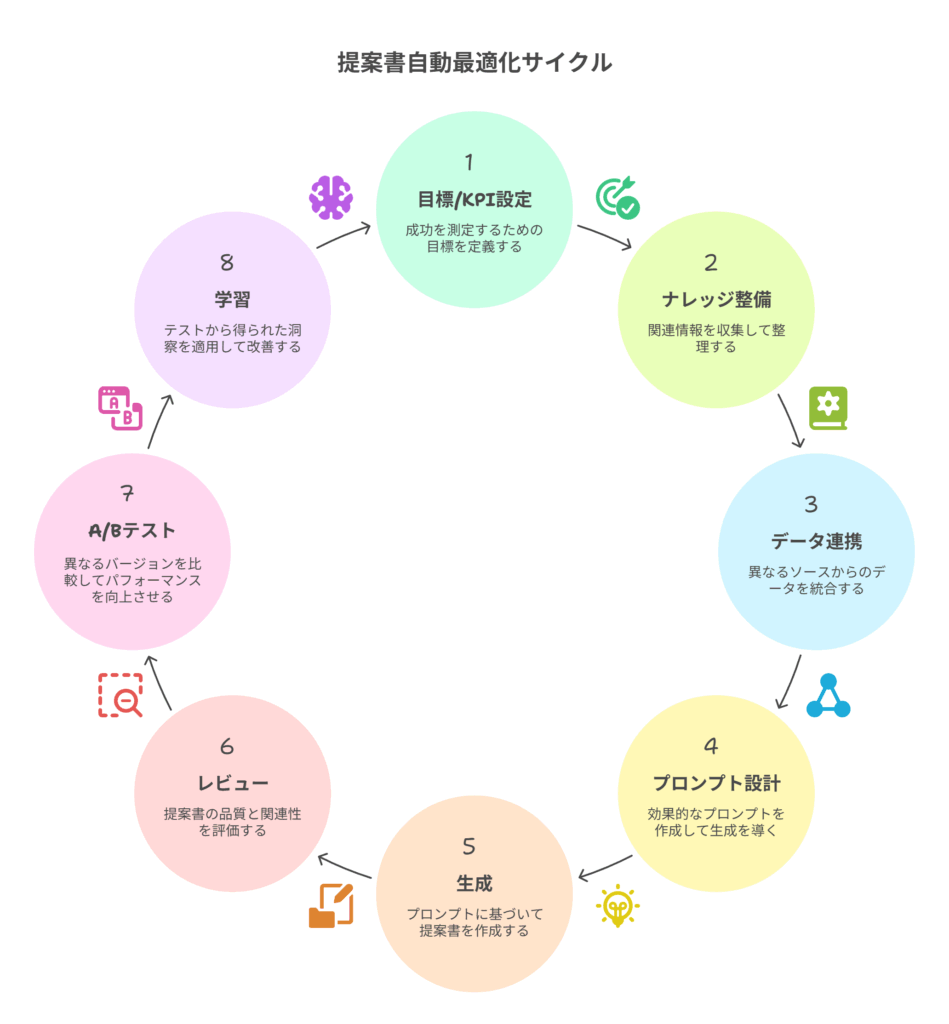

第3章 実務に落とす全体像:提案書自動最適化の8ステップ

理論を理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、提案書の自動最適化を組織に導入し、継続的に改善していくための全体フローを8つのステップに分けて具体的に解説します。

3-1. 全体フロー(俯瞰)

- 目標/KPI設定: 何のために自動化するのか、具体的な数値目標を定める。

- ナレッジ整備: AIの教科書となる、社内の成功事例やノウハウを構造化する。

- データ連携: CRM/SFAから顧客情報を取得し、パーソナライズの材料を用意する。

- プロンプト/テンプレート設計: AIへの指示書(プロンプト)と、出力の型(テンプレート)を作る。

- 生成: 設計したプロンプトを使い、骨子→本文→図表案→メールといった順でAIに生成させる。

- 人間によるレビュー: 生成されたたたき台を、チェックリストに基づき人間が磨き上げる。

- A/Bテスト: メール件名やCTAなどを複数パターンで試し、効果を測定する。

- 学習: テスト結果や顧客の反応を分析し、ナレッジやプロンプトにフィードバックする。

このサイクルを回し続けることで、提案の精度は継続的に向上していきます。

3-2. STEP1: KPI設計の例

目的が曖昧なままでは、導入効果を正しく評価できません。まずは測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。

| カテゴリ | KPIの例 | 測定方法 |

|---|---|---|

| 時間効率 | 提案骨子の作成時間を50%短縮 | ストップウォッチ、工数管理ツール |

| 活動の質 | 商談準備の時間(顧客リサーチ等)を30%増加 | 営業担当者の自己申告、活動報告 |

| 顧客反応 | 初回提案メールの返信率/クリック率を10%向上 | MAツール、メール配信システムのレポート |

| 案件速度 | 提案から受注までの平均期間を15%短縮 | CRM/SFAのフェーズ滞在日数レポート |

| 最終成果 | 特定セグメントにおける受注率を5%向上 | CRM/SFAの受注実績レポート |

最初からすべての指標を追う必要はありません。自社の課題に合わせ、2〜3個に絞って始めましょう。目標は野心的すぎず、現実的な数値を設定し、四半期ごとなど定期的に見直すことが重要です。

3-3. STEP2: ナレッジ整備の要点

AIの性能を最大限に引き出す、最も重要なステップです。

- 収集: まずは情報を集めます。受注に繋がった提案書はもちろん、却下された提案書の修正履歴、顧客から指摘された懸念点とその対処法、競合の強み・弱みをまとめた資料など、あらゆる「知見」が対象です。

- 構造化: 集めた情報をAIが理解しやすいように整理します。「提案の目的」「顧客課題」「解決策」「導入効果」「証拠(事例)」「価格」「スケジュール」「リスクと対策」といった要素ごとにタグ付けするイメージです。

- 標準化: 勝ち筋となりやすい提案の章立てを1〜2種類のテンプレートに整理します。例えば、「現状分析 → 課題の特定 → 機会の提示 → 具体的解決策 → 期待される効果 → 導入計画 → 投資対効果 → 次のアクション」といった流れです。

- 更新: このナレッジは一度作って終わりではありません。新しい成功事例が出たら、すぐに「お手本」として追加・更新する運用ルールを決めます。AIが参照する情報の優先順位を設定できるとさらに効果的です。

3-4. STEP3: データ連携で使う代表的な変数

CRM/SFAから、以下のような変数を取得し、プロンプトに組み込むことで提案のパーソナライズ精度が向上します。

- 会社属性: {業種}, {従業員規模}, {拠点}

- 取引状況: {商談フェーズ}, {過去の購買履歴}, {サービスの利用度合い}

- 接点履歴: {前回の商談の論点}, {出席者の役職と関心事}

- マーケティング情報: {ダウンロードした資料}, {閲覧したWebページ}, {セミナー参加履歴}

- オファー情報: {提示可能な価格帯}, {適用可能なキャンペーン}, {特別な提供条件}

これらの変数をAIに渡すことで、「{業種}でよくある課題ですが、特に貴社では{前回の商談の論点}が重要だと伺いました」といった、顧客の心に響く文章を自動生成できます。

3-5. STEP4: プロンプト/テンプレート設計のコツ

優れたプロンプトは、優れたAIアシスタントを育てます。以下のポイントを押さえましょう。

- 役割を明確に指定する: 「あなたは、B2B SaaSの提案書を作成する経験豊富なコンサルタントです」のように、AIに具体的な役割(ペルソナ)を与えることで、出力のトーンや視点が安定します。

- 出力形式を固定する: 「以下の章立てに従い、各章の目的と3つの要点を、それぞれ100字以内で記述してください」のように、アウトプットの形式を具体的に指示することで、期待通りの構造で出力させることができます。

- 参照情報の優先順位を指示する: 「まず社内ナレッジの『お手本A』を最優先で参照し、次にCRMから取得した顧客変数を反映させてください。それでも情報が不足する場合は、一般的な知識で補ってください」と指示することで、情報の信頼性をコントロールできます。

【コピーして使える】プロンプト雛形

### 目的・指示

あなたはB2B SaaSの提案書を作成する経験豊富なコンサルタントです。

経営層や意思決定者に向けて、自社サービスの価値を的確かつ丁寧に伝える提案書を作成してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 新規または既存顧客への提案機会において、限られた時間で信頼感と納得感を与える資料が必要となっています。

- **対象読者:** B2B SaaSの導入検討を行う企業の経営層・部門長クラス。ITリテラシーは中~高程度。効率性・ROI・リスク低減を重視。

- **制約条件:**

1. まず社内ナレッジの「お手本A」を最優先で参照すること

2. 次にCRMから取得した顧客変数(業種、規模、課題、導入履歴など)を反映すること

3. それでも不足する場合は一般的な知識で補うこと

4. 誇張表現や未確認の数値は使用しない

- **評価観点:** 網羅性、簡潔さ、説得力、専門用語の平易さ、顧客課題との整合性

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:** 以下の章立てに従い、各章の「目的」と「3つの要点」を記載

1. 現状と課題

2. 提案概要

3. 導入メリット

4. 導入プロセス

5. 投資対効果(ROI)

6. 導入後サポート体制

- **文字数・分量:** 各章の「目的」と「要点1~3」をそれぞれ100字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:** 「必ず」「絶対」など断定的表現は避け、「~と考えられます」「~が期待されます」を推奨生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

3-6. STEP5 & 6: 生成と人間によるレビュー(再現手順)

プロンプトが完成したら、いよいよ生成とレビューのフェーズです。

- ステップ1 骨子生成: 上記のプロンプトを使い、まず提案全体の設計図となる章立てと各章の要点を出力させます。

- ステップ2 本文生成: 生成された骨子に基づき、「第2章『現状と課題』の本文を、商談メモを反映させて300字でドラフトして」のように、章ごとに本文を生成させます。競合比較は表形式での出力を指示すると便利です。

- ステップ3 図表・計算式の素案作成: 「ROI(投資対効果)の概算を示す計算式と、その説明文を作成して」「導入スケジュールのガントチャートの素案をテキストで記述して」のように、視覚要素のたたき台もAIに作らせます。

- ステップ4 カバーレター/メール生成: 「この提案書を送付する際のメール文面を、件名3案、CTA(行動喚起)3案を含めて作成して」と依頼し、送付作業も効率化します。

- ステップ5 微調整(人間): ここからが人間の出番です。AIが生成したたたき台を基に、最終的な調整を行います。

【必須】レビュー用チェックリスト

| チェック項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| ✅ ファクト整合性 | 企業名、担当者名、数値、日付、実績データは、入力情報や事実と一致しているか? |

| ✅ 顧客適合性 | 相手の最優先課題に直結する解決策や根拠が、各章の冒頭で明確に説明されているか? |

| ✅ 競合対比 | 自社の強み、競合との差別化ポイントが3つ以内に絞られ、顧客のメリットとして伝わるか? |

| ✅ 価値証明 | 導入効果は「コスト削減」「時間創出」「リスク低減」など、具体的な言葉で示されているか? |

| ✅ 次のアクション | 提案の最後に、次に相手にしてほしい行動(会議日程の提示、追加資料の案内など)が明確か? |

| ✅ 表現・トーン | 相手の企業文化や担当者の立場を尊重した、過不足のない丁寧な言葉遣いになっているか? |

このチェックリストを使うことで、レビューの抜け漏れを防ぎ、誰が担当しても一定の品質を担保できます。

3-7. STEP7 & 8: A/Bテストと学習

提案は「送りっぱなし」では改善しません。効果を測定し、次のアクションに繋げましょう。

- テスト対象: メール件名(例:「〇〇様へのご提案」 vs 「【株式会社〇〇様】生産性30%向上の具体策」)、導入部分の見出し、CTAの文言(例:「お打ち合わせの機会をいただけますでしょうか」 vs 「5分でわかる概要説明動画はこちら」)などを試します。

- 観測指標: メールの開封率、クリック率、返信率、ミーティング設定率などを測定します。CRM/SFAを使えば、提案から次の商談フェーズへの移行率も追跡できます。

- 学習と反映: テストで効果が高かった「勝ちパターン」を言語化し、社内ナレッジやプロンプトテンプレートに反映させます。「この業種には、この件名が響きやすい」といった知見をAIの出力ロジックに組み込むことで、組織全体の提案力が向上します。

第4章 シナリオ別の使い方:ユースケースと判断基準

提案書自動最適化は、営業のあらゆる場面で活用できます。ここでは代表的な4つのシナリオにおける具体的な使い方と、成果を出すための判断基準を解説します。

4-1. 新規開拓(アウトバウンド)

まだ関係性が構築できていない相手へのアプローチでは、いかに「自分ごと」として捉えてもらえるかが鍵となります。

- AIの活用法:

- 顧客リスト作成: 「従業員数100〜500名の中堅製造業で、DXに関心がありそうな企業リストを、想定される課題仮説と共に作成して」といった指示で、アプローチ先の仮説リストを効率的に作成できます。

- パーソナライズ1to1メール: ターゲット企業のプレスリリースや、担当者のSNS投稿などをインプットし、「この情報に基づき、相手の関心事に合わせたメールの件名と導入の一文、提供できる具体的なメリットを差し替えたメール文面を3パターン作成して」と指示します。

- 判断基準:

- ある検証データでは、パーソナライズされた文面はCTR(クリック率)が3倍に向上したと報告されています。

- 開封後の説得力を高めるには、メールの第一段落で、リサーチに基づいた相手の課題仮説を明確に提示することが極めて重要です。

4-2. 既存顧客への深耕(アップセル/クロスセル)

すでに取引のある顧客に対しては、過去の利用状況やコミュニケーション履歴に基づいた、的確な追加提案が求められます。

- AIの活用法:

- 提案機会の発見: CRMに蓄積された顧客のサービス利用データや、過去の問い合わせ内容をAIに読み込ませ、「この顧客の利用状況から、次に提案すべきアップセル/クロスセル商材を優先順位付けし、それぞれの提案理由を要約して」と指示します。

- 事例の最適化: 「この顧客と業種・規模が類似している成功事例を社内ナレッジから抽出し、その要点を提案書に差し込める形で150字でまとめて」と依頼することで、説得力のある根拠を簡単に追加できます。

- 判断基準:

- 提案内容が、顧客の過去の発言や現在の利用状況と整合性が取れているか。

- 「なぜ今、この提案なのか」というタイミングの妥当性が、データに基づいて説明できているか。

4-3. フィールドセールス/大型提案

複数の部署や役職者が関わる複雑な案件では、それぞれの立場に合わせた説得材料を用意する必要があります。

- AIの活用法:

- 意思決定者別の資料作成: 「この提案について、技術部長、業務部長、財務部長がそれぞれ関心を持ちそうな論点を抽出し、各1枚で説明するサマリー資料の素案を作成して」と指示することで、稟議対策を効率化します。

- 競合対比表の作成: 複雑になりがちな機能比較や価格比較も、「競合A, B社との比較表を、顧客メリットの観点から作成して」と依頼し、たたき台を作らせます。人間は、その内容の事実確認と、戦略的な見せ方の調整に集中できます。

- 判断基準:

- 提案内容が、企業の経営課題や中期経営計画といった上位の目的と結びついているか。

- 決裁者が見たときに、投資対効果(ROI)やリスクが明確に理解できる構成になっているか。

4-4. SaaS/サブスクリプション型ビジネスの営業

継続的な利用が前提となるSaaSビジネスでは、機能の価値を定量的な効果として示すことが重要です。

- AIの活用法:

- 定量効果の算出: 「当社のサービスを導入することで、顧客の〇〇業務の運用時間が平均△%削減されるというデータに基づき、この顧客の従業員数に合わせた年間削減効果を概算して」といった指示で、インパクトのある数値を提示します。

- 導入支援プランの具体化: オンボーディングやカスタマーサクセスのプランを具体的に示すことで、導入後の成功イメージを顧客に持たせます。

- 判断基準:

- あるSaaSチームの実践例では、提案書の自動化で商談準備時間が40%以上増加し、案件のリードタイムが20%短縮しました。これは、AIで効率化した時間を、顧客との対話や戦略設計に充てた結果です。準備に時間をかけるほど、会話の質が上がり、受注への道が拓けます。

第5章 組織導入のロードマップ:小さく始めて、確実に広げる

全社一斉導入は混乱のもとです。成功の鍵は、スモールスタートで確実な成功体験を積み上げ、段階的に展開していくことです。

5-1. フェーズ1: 準備と計画(1〜2週間) – スタートは「お手本の整備」から

まず、最も重要な資産である「勝ち筋」を可視化します。

- お手本の選定: 最近受注につながった質の高い提案書を3〜5本選びます。

- 構造化: それらの提案書の章立て、各章の要点、顧客に響いた言い回しなどを抜き出し、AIが参照できるテキスト形式にまとめます。

- NG例の整備: 同様に、通らなかった提案の反省点も「避けるべき表現」「失敗した構成」として言語化し、AIに教えるための「反面教師」として整備します。

5-2. フェーズ2: パイロット運用(2〜6週間) – 小さなチームで試す

限定的な範囲で、効果と課題を検証します。

- チーム選定: 新しい手法に前向きな1〜2チームを選びます。

- 対象案件の限定: 「中堅製造業の新規開拓」など、案件タイプを絞ることで、比較検証がしやすくなります。

- KPI測定: 事前に設定したKPI(作成時間、メール反応率など)を週次で計測し、振り返りを実施。プロンプトやお手本ナレッジを改善するサイクルを回します。

5-3. フェーズ3: ルール化と横展開 – 成功を仕組み化する

パイロット運用で見えた成功パターンを、組織のルールとして標準化します。

- 役割分担ルールの明文化: 「AIが草案→人が検証・修正→AIが再整形→人が最終承認」といったワークフローを定義します。

- ナレッジ更新ルールの設定: 新たな成功事例が出たら、1週間以内に担当者が「お手本」に反映させる、といった運用を定めます。

- 段階的な展開: パイロットチームでの成功事例を共有し、他のチームへ展開していきます。その際も、各チームの特性に合わせてルールを微調整することが重要です。

5-4. 期待される効果の再確認

このロードマップを着実に進めることで、前述したような「新規開拓の生産性30%向上」「契約関連業務の労働時間30%削減」といった成果が現実のものとなります。これらは「AIが下書き、人が磨く」というハイブリッドモデルが組織に定着した時に得られる典型的な効果です。

第6章 よくある失敗と回避策

新しい取り組みには失敗がつきものです。ここでは、先輩たちの失敗から学び、賢くリスクを回避する方法を解説します。

| 失敗パターン | なぜ起こるか? | 回避策 |

|---|---|---|

| 1. AI任せで事実がぶれる | AIは事実を知っているわけではなく、学習データから「それらしい」文章を生成するため、平気で嘘をつく(ハルシネーション)。 | ①参照元を社内ナレッジとCRMデータに限定するプロンプト設計。②曖昧な点はAIに質問させる。③人間によるファクトチェックを必須プロセスとする。 |

| 2. テンプレ感が強く刺さらない | 効率を重視するあまり、どの顧客にも同じ構成・表現を使ってしまう。 | ①提案書の第一章に、必ず顧客の固有事情(現状、制約、過去の取り組みなど)を反映させるルールを設ける。②CTAも相手の状況に合わせた小さな一歩(例:資料請求、担当者紹介)にする。 |

| 3. 全社一斉導入で大混乱 | 現場の準備が整わないままトップダウンで導入し、誰も使わなくなり形骸化する。 | ①領域を絞ったパイロット運用で成功事例と推進役を作る。②KPIを2〜3個に限定し、成果をシンプルに可視化する。③現場のフィードバックを基にルールを改善する。 |

| 4. ナレッジが更新されず陳腐化 | 導入当初は熱心に整備するが、日常業務に追われてナレッジが古くなってしまう。 | ①ナレッジの更新担当者を明確に任命する。②週次や月次の営業会議で「今週のベストプラクティス」を共有し、その場で「お手本」を更新するプロセスを組み込む。 |

| 5. 営業の役割があいまいになる | 「AIがやってくれる」という意識が強くなり、営業担当者の思考停止を招く。 | ①AIが担うのはあくまで「7〜8割のたたき台」であることを明示する。②人間は「前提条件の確認」「戦略的な意思決定」「顧客との関係構築」という、より高度な役割を担うことを再定義する。 |

第7章 具体テンプレート集:すぐ使える雛形とチェックリスト

この章では、すぐに業務で活用できるテンプレートとチェックリストを提供します。コピー&ペーストして、自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

7-1. 提案書の章立てテンプレート(汎用型)

- エグゼクティブサマリー: (意思決定者向け)貴社の現状、機会、そして本提案の結論を1ページで要約

- 現状の理解と課題の再定義: 貴社から伺った状況を整理し、解決すべき真の課題を定量・定性の両面から明確化

- 課題解決へのアプローチ: 我々が提案する解決策の全体像、具体的なステップ、体制、期間

- 期待される効果: 提案を実行することで得られる具体的な成果を「時間」「コスト」「リスク」などの観点で提示

- 我々が選ばれる理由(競合比較): 他の選択肢と比較した際の、我々独自の強みと提供価値を3点に絞って解説

- 導入計画: 具体的なスケジュール、双方の役割分担、事前にご準備いただくもの

- 投資対効果: 必要な投資と、それによって得られるリターンの概算、回収イメージ

- 次のアクション: 本提案にご合意いただくためのプロセス、稟議に必要な要素の確認

7-2. 「本文生成用」プロンプト雛形

### 目的・指示

あなたはB2B SaaSの提案書作成に豊富な経験を持つコンサルタントです。

丁寧で穏やかな文体を用い、経営層や意思決定者に向けて、提案の価値を明確かつ説得力をもって伝える本文を作成してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 新規または既存顧客に対し、当社B2B SaaSの導入提案を行うための正式な提案書本文を作成する。顧客の課題解決とROIの提示が重要。

- **対象読者:** B2B領域の経営層・部門長クラス。ITリテラシーは中〜高程度。論理性と信頼性を重視し、過度な専門用語は避けたい層。

- **制約条件:**

1. まず社内ナレッジの「お手本A」を最優先で参照する

2. 次にCRMから取得した顧客変数(業種、規模、課題、導入目的など)を反映させる

3. それでも不足する場合は一般的な業界知識で補う

4. 誇張表現や未確認情報は使用しない

- **評価観点:**

- 各章の目的が明確であること

- 要点が簡潔かつ網羅的であること

- 読み手に安心感を与える丁寧な表現

- 提案価値が論理的に伝わる構成

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:** 以下の章立てに従い、各章の「目的」と「3つの要点」を記述

1. 現状と課題

2. 提案概要

3. 導入効果

4. 導入計画

5. サポート体制

- **文字数・分量:** 各章の目的は100字以内、各要点は1項目あたり100字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 禁止: 過度な誇張(例: 「絶対に」「必ず成功」)

- 推奨: 「〜が期待されます」「〜の可能性があります」など控えめで根拠ある表現

- 専門用語は必要に応じて簡潔に補足説明を加える7-3. 「競合比較用」プロンプト雛形

### 目的・指示

あなたはB2B SaaSの提案書作成に豊富な経験を持つコンサルタントです。

丁寧で穏やかな文体を用い、経営層や意思決定者に向けて、自社サービスと競合サービスの比較分析を行い、提案の優位性を明確に示す本文を作成してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 顧客が複数のSaaSベンダーを比較検討している状況で、当社サービスの強みと差別化要素を明確に提示する必要がある。

- **対象読者:** B2B領域の経営層・部門長クラス。ITリテラシーは中〜高程度。論理性と信頼性を重視し、過度な専門用語は避けたい層。

- **制約条件:**

1. まず社内ナレッジの「お手本A」を最優先で参照する

2. 次にCRMから取得した顧客変数(業種、規模、課題、導入目的など)を反映させる

3. それでも不足する場合は一般的な業界知識で補う

4. 誇張表現や未確認情報は使用しない

- **評価観点:**

- 各章の目的が明確であること

- 要点が簡潔かつ網羅的であること

- 読み手に安心感を与える丁寧な表現

- 比較結果が論理的かつ根拠に基づいていること

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:** 以下の章立てに従い、各章の「目的」と「3つの要点」を記述

1. 比較対象の概要

2. 機能比較

3. 価格・コスト構造比較

4. 導入・運用サポート比較

5. 総合評価と推奨理由

- **文字数・分量:** 各章の目的は100字以内、各要点は1項目あたり100字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネス文書風

- **語彙ルール:**

- 禁止: 過度な誇張(例: 「絶対に」「必ず勝る」)

- 推奨: 「〜が期待されます」「〜の可能性があります」など控えめで根拠ある表現

- 専門用語は必要に応じて簡潔に補足説明を加える7-4. 「メール用」プロンプト雛形

### 目的・指示

あなたはB2B SaaSの提案書作成に豊富な経験を持つコンサルタントです。

丁寧で穏やかな文体を用い、経営層や意思決定者に向けて、提案書送付や商談調整のためのビジネスメール本文を作成してください。

- **重要事項:** 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 新規または既存顧客に対し、当社B2B SaaSの提案書を送付し、導入検討を促進するためのメールを作成する。信頼感と誠実さを重視し、読み手が行動しやすい内容にする必要がある。

- **対象読者:** B2B領域の経営層・部門長クラス。ITリテラシーは中〜高程度。論理性と信頼性を重視し、過度な専門用語は避けたい層。

- **制約条件:**

1. まず社内ナレッジの「お手本A」を最優先で参照する

2. 次にCRMから取得した顧客変数(業種、規模、課題、導入目的など)を反映させる

3. それでも不足する場合は一般的な業界知識で補う

4. 誇張表現や未確認情報は使用しない

- **評価観点:**

- 各章の目的が明確であること

- 要点が簡潔かつ網羅的であること

- 読み手に安心感を与える丁寧な表現

- 行動喚起が自然かつ明確であること

### 出力仕様

- **形式:** マークダウン形式

- **項目:** 以下の章立てに従い、各章の「目的」と「3つの要点」を記述

1. 挨拶と自己紹介

2. 提案書送付の背景

3. 提案内容の概要

4. 期待される効果

5. 次のアクション依頼

- **文字数・分量:** 各章の目的は100字以内、各要点は1項目あたり100字以内

- **トーン:** 丁寧なビジネスメール文書風

- **語彙ルール:**

- 禁止: 過度な誇張(例: 「絶対に」「必ず成功」)

- 推奨: 「〜が期待されます」「〜の可能性があります」など控えめで根拠ある表現

- 専門用語は必要に応じて簡潔に補足説明を加える7-5. ファクトチェック用チェックリスト

- [ ] 数字・日付: 提案内のすべての数値(金額、期間、実績データ)と日付は正確か?

- [ ] 固有名詞: 顧客の会社名、部署名、担当者名は正式名称で、誤りなく記載されているか?

- [ ] 機能・仕様: 自社および競合の製品・サービスの機能に関する記述は、最新かつ正確な情報に基づいているか?

- [ ] 実績・証言: 記載している導入事例やお客様の声は、参照元が明確で、裏付けが取れているか?

- [ ] 表現の誤解リスク: 「必ず」「100%」といった断定的な表現を避け、「〜が見込まれます」「〜を目指します」など、誤解を生まない表現になっているか?

第8章 応用編:戦略立案まで拡張する

提案書作成の自動最適化は、ゴールではありません。ここで得られたデータや仕組みは、より上流の営業戦略にも活用できます。

- 成功/失敗パターンの分析: 受注案件と失注案件のデータをAIに分析させ、「受注につながる共通因子(業種、規模、提示した価値、価格帯など)」を抽出。このインサイトを基に、勝ち筋のテンプレートをさらに磨き込み、ターゲット戦略を最適化します。

- 商談準備の高度化: 商談前に、参加者の役職や過去の発言に基づき、「想定される質問と最適な回答案」「各参加者の関心事に合わせたトークスクリプトの素案」をAIに自動生成させ、商談の質を高めます。

- データドリブン営業への橋渡し: CRMの行動データ(Web閲覧、メール開封など)をトリガーに、「アップセル/クロスセルの提案タイミングにある顧客リスト」をAIが自動で抽出し、営業担当者にアラートを出す、といった仕組みも構築可能です。

第9章〜第15章(FAQ、事例、まとめなど)

よくある質問(FAQ)

Q1: どの業務から始めるのが良いですか?

A: 最も効果を実感しやすく、取り組みやすいのは「メール・提案文の下書き」です。まずは受注に繋がった「お手本」提案を1〜2本整備し、それを基にAIで下書きを作成するサイクルを回し始めるのが現実的な第一歩です。

Q2: AIが不正確な情報を生成する(ハルシネーション)のが不安です。

A: 参照元を社内のナレッジとCRMデータに限定するプロンプト設計が基本です。さらに「不明な点は『確認事項』としてリストアップせよ」とAIに指示し、最終的なファクトチェックは必ず人間が行うプロセスを徹底すれば、リスクは管理できます。

Q3: データが少ない小規模チームでも導入する意味はありますか?

A: はい、大いにあります。データ量が少なくても、「最も優れた提案書1本」をお手本としてAIに読み込ませるだけで、その構成や表現をチーム内で再現できるようになり、品質の平準化に繋がります。

Q4: テンプレ依存で、提案の個性がなくなりませんか?

A: テンプレートはあくまで「最低限外さないための骨子」です。個性を出すためには、提案書の冒頭で「顧客の固有事情」に深く言及し、人間が最後の「磨き上げ」で表現の温度感を調整することが重要です。AIと人間の分業が鍵となります。

Q5: セキュリティや機密情報の扱いが心配です。

A: 重要なのは運用ルールの徹底です。①参照元を組織内の閉じた環境(社内サーバー、特定のクラウドストレージ)に限定する、②顧客の機密情報はプロンプトに直接含めず、要約・抽象化してから入力する、③利用するAIサービスのセキュリティポリシーを確認する、といった対策が基本となります。

Q6: 現場の営業担当者がなかなか使ってくれません。どうすれば?

A: 「使え」と強制するのではなく、「使うと楽になる」という成功体験を作ることが近道です。パイロットチームで、実際の提案作成が「1時間かかっていた骨子作成が10分で終わった」といった具体的な成果を出し、その事例を共有することで、他のメンバーの関心を引くことができます。

まとめ:最小から始め、最速で学び、成果を最大化する

生成AIは、営業という仕事から「退屈な作業」を奪い、「創造的な思考」と「顧客との対話」という本来の価値を取り戻すための、強力なパートナーです。

この記事で解説してきた要点を、最後にもう一度確認しましょう。

- ポイント1:AIの真価は「勝ち筋の再現」にある。 単なる下書きの自動化ではなく、社内の成功ナレッジとCRMデータを連携させることで、提案の質そのものを向上させます。

- ポイント2:「たたき台AI、磨き上げ人間」の分業が最強。 スピードとパターン化はAIに任せ、人間は戦略立案、意思決定、そして顧客との関係構築という、最も付加価値の高い領域に集中しましょう。

- ポイント3:導入は「小さく始め、学習サイクルを回す」のが鉄則。 全社一斉導入ではなく、パイロット運用から得た学びをルール化し、段階的に展開することで、確実な改善を積み上げることができます。

さあ、次は何をすべきでしょうか?

あなたのチームの「次の一歩」は、まず受注に繋がった提案書を3本選び、その章立てと要点をテキストに書き出すことです。それが、あなたのチームだけの「最強の教科書」の第一歩となります。

その教科書を片手に、この記事で紹介したプロンプトを試してみてください。AIが生成した骨子を、レビューチェックリストで磨き上げる。それが、最短で成果に繋がる、最も現実的なアクションです。

生成AIの活用は、もはや選択肢ではありません。提案書づくりの未来は、すでに始まっています。この記事が、あなたのチームの生産性を劇的に向上させ、より多くの成功を掴むための一助となれば幸いです。

『AIで提案書を自動化?』冷たい視線が、最強のチームに変わるまで──とあるプロジェクトの裏話 先日、「営業提案書を自動で最適化する生成AI活用」というテーマで、理想的な手順をまとめた記事を公開しました。ありがたいことに多くの方に読ん[…]