原価計算・損益分析をAIで自動化する実践ガイド|Excelから脱却し意思決定を高速化

はじめに:Excelの限界を越え、意思決定を速く、正しく

「また仕入れ価格が変わった…全メニューの原価計算やり直しか…」

「月次の損逸分析レポート、集計だけで数日かかってしまい、次の打ち手を考える時間がない」

「丼物のレシピ原価がなぜか合わない。どこで計算ミスしているんだろう…」

飲食店の厨房から、製造業の工場、そして企業の管理部門まで。多くの現場が、手作業やExcelを中心とした原価計算・損益分析に追われています。これらの作業は重要である一方、時間がかかり、人的ミスが発生しやすく、リアルタイム性に欠けるという構造的な課題を抱えています。

もし、これらの定型業務をAIに任せ、人間はデータに基づいた「次のアクション」を考えることに集中できるとしたらどうでしょうか?

本記事は、生成AI(ChatGPTなど)を中心としたAIツールを活用し、日々の原価計算から月次の損益分岐点分析、さらには四半期ごとの決算書分析まで、一気通貫で自動化・効率化するための具体的な手順を網羅的に解説します。単なるツールの紹介に留まらず、データ整備の勘所、コピーして使えるプロンプトの設計思想、ExcelやGoogleスプレッドシートとの現実的な連携方法、そして情報漏洩を防ぐための安全な運用ルールまで、今日から現場で実践できるノウハウを詰め込みました。

この記事を読み終える頃には、あなたはAIを「計算機」ではなく「優秀な分析アシスタント」として使いこなし、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定を下すためのロードマップを手にしているはずです。

この記事で得られること

- 生成AIを活用した原価計算・損益分析の全体像と具体的な業務フローがわかる

- コピーしてすぐに使える、業務別の実践的なプロンプト(指示文)テンプレートが手に入る

- 失敗しないためのデータ整備のポイントとチェックリストを学べる

- スプレッドシートやBIツールと連携し、分析レポートを自動生成する仕組みを構築できる

- 機密情報を守りながらAIを安全に活用するためのガバナンス設計の基本を理解できる

- 小さな成功から始めるための「90日間導入ロードマップ」を描ける

【速習】この記事のキーポイント

時間がない方のために、本記事の要点をまとめました。まずはここだけ押さえてください。

- 成功の鍵は「データ整備」と「プロンプト」: 生成AIの精度は、入力されるデータの質と指示(プロンプト)の明確さに強く依存します。まずは「ゴミを入れればゴミが出る」原則を理解し、データを整え、標準化されたプロンプトを使うことが成功の第一歩です。

- 飲食店の原価計算をリアルタイム化: 「レシピ」「仕入れ」「在庫」の3つのデータを連携させることで、飲食店のメニュー原価をリアルタイムで自動計算できます。これにより、頻繁な仕入れ価格の変動にも迅速に対応し、的確な価格設定やメニュー改定が可能になります。

- 損益分岐点分析を会話形式で実行: 損益分岐点は「固定費 ÷(1 – 変動費率)」または「固定費 ÷ 限界利益率」で算出されます。AIツールを使えば、この計算式を覚えなくても、自然言語(ふだんの言葉)で対話するだけで瞬時に計算し、感度分析(価格やコストが変動した場合のシミュレーション)まで行えます。

- 決算書(PL/BS/CF)の要点を数分で把握: 財務三表のデータをAIに入力すれば、収益性(売上総利益率など)や安全性(自己資本比率など)といった主要な経営指標を即座に算出し、その意味や改善の方向性まで平易な言葉で解説させることが可能です。

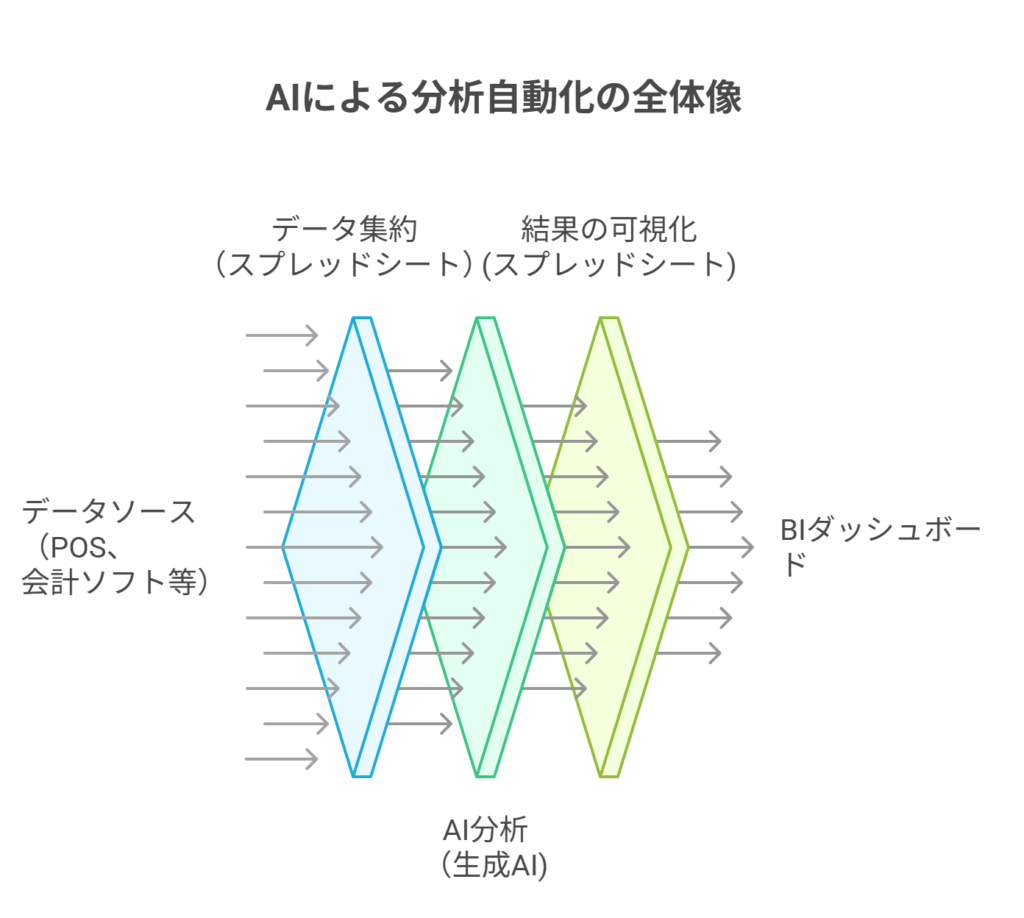

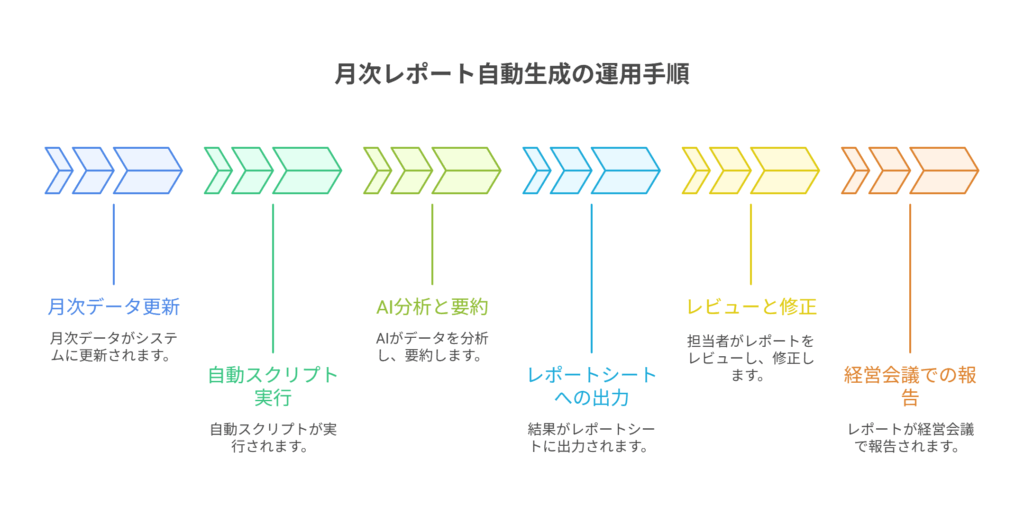

- 既存ツールと連携してレポートを自動生成: GoogleスプレッドシートやExcel、BIツールとAPI連携することで、「データ更新 → AIによる分析・要約 → レポート(ダッシュボード)への反映」という一連の流れを自動化できます。

- AIは副操縦士、最終判断は人間が: AIは強力なアシスタントですが、万能ではありません。機密情報は必ず匿名化・マスキングし、AIが出力した結果は必ず人間が検証・レビューした上で最終的な意思決定を行う、という運用体制が不可欠です。

第1章:基本を押さえる – AIによる分析業務で何が変わるのか?

AIを使った自動化というと、魔法のようなイメージを持つかもしれませんが、その実態は非常に論理的です。まずはAI、特に生成AIが何を得意とし、何を苦手とするのかを正確に理解することが、期待値コントロールと成功の鍵となります。

生成AIの得意なこと・不得意なこと

| 得意なこと(分析アシスタントとしての強み) | 不得意なこと(人間による補完が必要な領域) |

|---|---|

| 構造化されたデータの要約・計算 整った表形式のデータから、合計値や平均値、特定の指標を計算し、その結果を要約する。 | 曖昧・不正確なデータの補正 「だいたい」「少し」といった曖昧な指示や、入力ミス・単位の不統一が多いデータの精密な計算。 |

| 計算手順やロジックの生成 「損益分岐点を計算するExcel関数を教えて」といった指示に対し、具体的な数式や手順を生成する。 | 機密情報の安全な保管・管理 入力されたデータはモデルの学習に使われる可能性があり、機密情報の保持には適さない。 |

| 分析レポートの草案作成 計算結果に基づき、「収益性が向上している主な要因は…」といったレポートのドラフトを数秒で作成する。 | 文脈や暗黙知の自動解釈 「いつものやり方で」といった、組織内の独自の業務ルールや背景を自動で読み取ることはできない。 |

| 可視化(グラフ化)の指示文作成 「このデータを棒グラフで示して」という指示を、BIツールが解釈できる形式のコードに変換する。 | 創造性や倫理観を伴う最終判断 計算結果が示す事実を踏まえ、事業の将来や従業員の生活に影響を与えるような経営判断を下すこと。 |

結論として、AIは「整理整頓されたキッチン(整ったデータ)」と「明確なレシピ(明確な指示)」があって初めて、美味しい料理(価値ある分析結果)を作れるシェフのようなものです。私たちの役割は、最高の食材とレシピを用意し、出来上がった料理を最終的にチェックしてテーブルに出すことです。

AI自動化の対象となる業務の全体像

本記事では、主に3つの業務領域におけるAI活用を解説します。これらは互いに関連し合っており、一気通貫で自動化することで相乗効果が生まれます。

- 原価計算(特に変動費の大きい業種)

- 対象: 飲食店、製造業、小売業など

- 概要: レシピや部品構成表(BOM)、最新の仕入れ価格、在庫状況を連携させ、製品やサービス一つあたりの原価を自動で算出します。特に、材料の価格変動が激しい飲食業界などでは、リアルタイムでの原価把握が極めて重要です。

- 損益分析

- 対象: 全業種

- 概要: 売上データと原価・経費データを基に、粗利(売上総利益)、原価率、損益分岐点(BEP)、部門別損益、商品・サービス別の収益性などを継続的に評価します。これにより、どの事業が儲かっていて、どこにテコ入れが必要かを可視化します。

- 決算書分析

- 対象: 全業種(特に経営層、管理部門)

- 概要: 損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)、キャッシュフロー計算書(CF)の財務三表を基に、企業の収益性、安全性、効率性、成長性などを分析します。AIを活用することで、専門家でなくても主要な経営指標を迅速に算出し、自社の健康状態を把握できます。

前提となる重要用語の整理

分析を進める上で、最低限知っておきたい会計用語を簡単におさらいします。

- 変動費: 売上の増減に比例して変動する費用。例:材料費、仕入原価、販売手数料など。

- 固定費: 売上の増減に関わらず、毎月一定額発生する費用。例:家賃、正社員の人件費、減価償却費など。

- 限界利益: 売上高から変動費を差し引いた利益(売上高 – 変動費)。これが固定費をどれだけカバーできるかを示します。

- 損益分岐点(BEP: Break-Even Point): 売上高と総費用が等しくなり、利益がちょうどゼロになる点の売上高。この点を超えれば黒字、下回れば赤字となります。

- 計算式: 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率 (限界利益 ÷ 売上高)

- 財務三表:

- 損益計算書 (PL): 一定期間の経営成績(どれだけ儲かったか)を示す。

- 貸借対照表 (BS): 特定時点の財政状態(どんな資産をどれだけ持っているか)を示す。

- キャッシュフロー計算書 (CF): 一定期間のお金の流れを示す。

これらの用語の意味をAIに尋ねながら進めることも可能です。まずは大枠を理解しておきましょう。

第2章:実践ガイド – AI自動化を実現する5つのステップ

ここからは、実際にAIによる自動化を導入するための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。

ステップ0:現状業務の棚卸しと目的の明確化(1〜2日で完了)

いきなりツールを導入する前に、まずは現状を整理し、何を達成したいのかを明確にします。

- 目的の明確化: なぜAIを導入したいのか?を具体的に定義します。

- 例:「メニューごとの正確な原価率を毎日把握したい」「月次決算の分析レポート作成時間を3日から半日に短縮したい」「損益分岐点のシミュレーションを誰でも簡単に行えるようにしたい」

- データ所在の把握: 分析に必要なデータがどこに、どのような形式で存在しているかを確認します。

- 例:レシピ台帳(Excel)、仕入れ台帳(会計ソフトからCSV出力)、在庫リスト(手書きの紙)、POS売上データ(CSV)、決算書(PDF)

- ボトルネックの特定: 現在の業務フローで、最も時間がかかっている、またはミスが発生しやすい箇所を洗い出します。

- 例:複数Excelファイルからの手作業でのデータ転記、担当者しか知らない複雑な計算式、目視でのデータチェック

このステップのアウトプットは、「どの業務を対象に、どのデータを使い、誰が担当し、何を成果指標(KPI)とするか」をまとめた簡単な計画書です。

【成果物イメージ】

- 対象範囲: カフェ部門の全メニューの原価計算と週次損益分析

- 活用データ: POSデータ(CSV), 仕入データ(CSV), レシピ台帳(Excel)

- 担当者: 店長A、経理B

- 成果指標: 原価計算にかかる作業時間を週5時間→1時間未満に短縮。原価率の算出誤差を±1%以内に抑制。

ステップ1:データ整備 – AIの性能を最大限に引き出す3つの要点

AI分析の成否の8割は、このデータ整備で決まると言っても過言ではありません。以下の3つの観点でデータを整えましょう。

- 標準化 (Standardization)

- 単位の統一: 重量(g/kg)、容量(ml/L)、個数(個/枚)など、データ内での単位を統一します。複数の単位が混在する場合は、換算表(例: 1kg = 1000g)を別途用意し、AIにそのルールを教えます。

- 名称の正規化: 同じものを指すのに、表記が揺れているケースを統一します。

- 例:「鶏もも肉」「国産鶏モモ」「トリ肉」→「鶏もも肉」

- 例:「(株)〇〇商事」「〇〇商事」→「株式会社〇〇商事」

- キーの設計: データ同士を紐づけるための共通のID(キー)を明確にします。

- 例:レシピID、食材ID、仕入先ID

- 構造化 (Structuring)

- AIが最も理解しやすいのは、整理された表形式(テーブル形式)のデータです。以下のように、目的ごとにシートを分けて管理するのが理想です。

レシピ明細テーブル

| レシピID | 食材ID | 使用量 | 単位 |

|---|---|---|---|

| R001 | F015 | 150 | g |

| R001 | F032 | 10 | ml |

仕入れテーブル:| 食材ID | 仕入日 | 単価 | 単位 | 取引先 |

|---|---|---|---|---|

| F015 | 2023-10-26 | 200 | 100gあたり | 〇〇精肉店 |

在庫テーブル:| 食材ID | 在庫量 | 在庫評価単価 | 最終更新日 |

|---|---|---|---|

| F015 | 5000 | 198 | 2023-10-25 |

* このようにデータを構造化しておくことで、AIは「どのデータをどう組み合わせれば良いか」を正確に理解しやすくなります。- 品質管理 (Quality Control)

- 外れ値のチェック: 仕入れ価格が急に10倍になっているなど、明らかに異常な値がないかを確認します。

- 欠損値の補完ルール: 空白セルがあった場合にどう扱うか(例: 前回の値を使う、平均値で補う)を決めます。

- 更新頻度の定義: どのデータをどのタイミングで更新するかのルールを明確にします(例: 仕入れ価格は毎日更新、レシピは改定時のみ更新)。

ステップ2:プロンプト設計 – AIへの指示をテンプレート化する

データが準備できたら、次はAIへの指示書である「プロンプト」を設計します。毎回ゼロから考えるのではなく、業務ごとにテンプレートを作成し、誰が使っても同じ品質の結果が得られるようにすることが重要です。

良いプロンプトの構成要素:

- 役割 (Role): AIにどのような専門家として振る舞ってほしいかを指定する。「あなたは優秀な経営コンサルタントです。」

- 目的 (Objective): 何を達成したいのか、最終的なゴールを明確に伝える。「各レシピの原価と原価率を計算し、収益改善のポイントを指摘してください。」

- 文脈 (Context): 前提となる情報やデータ、ビジネスルールを具体的に提供する。「データは以下のCSV形式です。仕入れ価格は最新の日付のものを優先してください。」

- 出力形式 (Format): どのような形式で回答してほしいかを指定する。「結果はテーブル形式で出力し、最後に重要なポイントを3つの箇条書きでまとめてください。」

コピーして使えるプロンプトテンプレート集

【原価計算(レシピ×仕入れ)】

# 役割

あなたは飲食店のコスト管理を専門とするデータアナリストです。

# 目的

添付された2つのCSVファイル(レシピ明細、仕入れデータ)を基に、各レシピの最新の原価と原価率を計算してください。

# 文脈

- レシピ明細には、レシピID、食材ID、使用量、単位が含まれています。

- 仕入れデータには、食材ID、仕入日、単価、単位が含まれています。

- 仕入れ価格は、各食材IDについて最も新しい日付の単価を使用してください。

- 各レシピの販売価格は別途提示します:[ここに販売価格リストを記載 or ファイルを添付]

- 原価率の計算式は「1食あたり原価 ÷ 販売価格 × 100」です。

# 出力形式

1. 結果を以下のカラムを持つテーブル形式で出力してください。

- レシピ名

- 1食あたり総原価(円)

- 販売価格(円)

- 原価率(%)

2. テーブルの下に、原価率が40%を超えているメニューをリストアップし、その主な原因を簡潔にコメントしてください。

3. 最後に、価格変動の影響が最も大きかった食材トップ3を挙げてください。【損益分岐点分析】

# 役割

あなたは中小企業の財務アドバイザーです。

# 目的

以下の前提条件に基づき、当月の損益分岐点売上高を計算し、経営者向けの簡単な解説を行ってください。

# 文脈

- 前提条件:

- 月間固定費:5,000,000円

- 平均販売単価:3,000円

- 平均変動費(1単位あたり):1,200円

- 計算式は「固定費 ÷ (1 - (変動費 ÷ 売上高))」を使用してください。

# 出力形式

1. 損益分岐点売上高を明確に示してください。

2. その売上高を達成するために必要な販売数量を計算してください。

3. もし、固定費が10%増加した場合、損益分岐点がどのように変化するかをシミュレーションしてください。

4. これらの結果から読み取れる経営上の示唆を、箇条書きで3点述べてください。【決算書分析(PL/BS/CF要約)】

# 役割

あなたは経験豊富な証券アナリストです。

# 目的

添付された財務三表(PL、BS、CFの要約データ)を基に、企業の経営状況を分析し、経営層向けに要約レポートを作成してください。

# 文脈

- 分析の観点は「収益性」「安全性」「効率性」の3つとします。

- 特に以下の指標は必ず計算し、言及してください。

- 収益性:売上総利益率、営業利益率

- 安全性:自己資本比率、流動比率

# 出力形式

1. **総合評価:** 現在の経営状況を「良好」「標準的」「要改善」の3段階で評価し、その理由を2文で述べてください。

2. **主要指標分析:** 上記で指定した各指標の計算結果と、それが業界平均と比較してどのような水準にあるか(もし分かれば)を解説してください。

3. **特筆すべき点:** 前期と比較して大きく改善した点と悪化した点をそれぞれ1つずつ挙げてください。

4. **推奨アクション:** 分析結果に基づき、次四半期に取り組むべきアクションプランを3つ提案してください。これらのテンプレートをチーム内で共有し、誰でも使えるようにすることが属人化を防ぎ、組織全体の生産性を向上させます。

ステップ3:スプレッドシート・BIツールとの連携で自動化を加速

プロンプトを手動でコピー&ペーストするだけでも十分に効果はありますが、さらに一歩進んで、普段使っているツールと連携させることで、分析プロセス全体を自動化できます。

- Googleスプレッドシート × 生成AI (API連携)

- Google Apps Script (GAS) や専用のアドオンを使うことで、スプレッドシート上のデータを直接AIに送り、分析結果を別のセルに書き戻すことが可能です。

- 活用例: ある製造業の事例では、月次の生産実績と経費データをスプレッドシートに入力すると、GASが自動で実行され、ChatGPT APIを呼び出します。AIは製品別の利益率を計算し、その結果と要約コメントを「分析レポート」シートに自動で生成。これにより、経理担当者が毎月2日間かけていたレポート作成業務が、わずか10分に短縮されました。

- Excelとの連携

- 最新のExcel(Microsoft 365)には、AI機能(Copilot)が組み込まれつつあります。これが利用できれば、Excel内で直接AIに指示を出すことが可能です。

- 活用例: 既存の売上管理表を開き、AIに「このデータから、顧客単価上位10社のピボットテーブルを作成して」「来月の売上を予測する数式をA10セルに入れて」といった指示を出すことで、複雑な操作をAIが代行してくれます。

- BI (Business Intelligence) ツールとの連携

- TableauやPower BIといったBIツールとAIを連携させることで、データの可視化と洞察の抽出を同時に行えます。

- 活用例: ダッシュボード上に表示されている売上グラフに対し、AIが「今月の売上増の主な要因は、新商品の貢献とリピート顧客の増加です」といったサマリーコメントを自動で生成・表示します。これにより、経営層はグラフを詳細に読み解かなくても、瞬時に状況を把握できます。

【運用のコツ】

- 更新トリガーを決める: 何をきっかけにAI分析を自動実行するかを定義します(例: 仕入れ価格データが更新されたら、原価率を再計算する)。

- 出力先を統一する: AIの出力結果は、全社共通のフォーマットで特定のシート(例:「AI分析結果」シート)に集約するルールを作ります。

- バージョン管理を徹底する: いつ、どのデータとプロンプトを使って出力された結果なのかが後から追えるように、ファイル名やフォルダ構成を工夫します(例: )。

ステップ4:安全な運用体制の構築(ガバナンスとリスク低減)

AIは便利ですが、使い方を誤ると情報漏洩などの重大なリスクを引き起こします。技術的な設定と同時に、組織としてのルール作りが不可欠です。

- データ匿名化・マスキングの徹底

- 個人情報、取引先名、未公開の財務情報など、機密性の高いデータは、AIに渡す前に必ず匿名化またはマスキング(意味のない記号や別の言葉に置き換える)します。

- 例:「株式会社山田商店」→「取引先A」、「新製品Xの売上」→「特定製品の売上」

- 社内で「AIに入力して良い情報/いけない情報」のガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底します。

- 最終判断は必ず人間が行う

- AIの出力はあくまで「草案」または「参考意見」と位置づけ、それを基にした最終的な経営判断は、必ず責任者がレビューし、承認するプロセスを設けます。AIは誤った情報を生成することもある(ハルシネーション)ため、鵜呑みは禁物です。

- ログ・証跡の保管

- 「いつ、誰が、どのデータとプロンプトを使い、どのような結果を得たか」を記録・保管する仕組みを構築します。これにより、分析結果の再現性を担保し、万が一問題が発生した際の原因究明(監査対応)が可能になります。

- 権限設計の明確化

- 誰でもAIツールの管理者設定を触れる状態は危険です。APIキーの管理、AIアカウントの利用権限、データの閲覧・編集権限などを役職や役割に応じて適切に設定します。

ステップ5:小さく始めて大きく育てる(90日間導入プラン)

一度にすべてを自動化しようとすると、失敗のリスクが高まります。まずは限定的な範囲で効果を検証し(PoC: Proof of Concept)、成功体験を積み重ねながら横展開していくアプローチが現実的です。

- 最初の30日間:1つの業務でPoCを実施

- 目標: 最も課題の大きい、かつ成果の分かりやすい業務を1つ選び、AI自動化を試す。

- 具体例: 看板メニュー10品の原価計算を、週次で自動算出する仕組みをスプレッドシート上で構築する。手作業の結果と比較し、精度と作業時間の削減効果を測定する。

- 31日〜60日目:対象範囲の拡大とプロンプトの標準化

- 目標: PoCの成功モデルを他の業務にも展開する。

- 具体例: 原価計算に加え、損益分岐点分析と月次決算書の要約もAIで行う。この過程で作成したプロンプトをテンプレート化し、チーム内で共有する。

- 61日〜90日目:業務フローへの組み込みと定着化

- 目標: AIによる分析を定常業務として定着させ、レポートの自動生成までを目指す。

- 具体例: スプレッドシート連携を本格化させ、月次データが更新されると自動で経営レポートのドラフトが生成される仕組みを構築。そのレポートを基に月次の定例会議を行うフローを確立する。

【測定すべきKPIの例】

- 効率性: 分析レポート作成にかかる作業時間(時間/週)

- 迅速性: データ締め日からレポート完成までのリードタイム(日数)

- 正確性: AIの算出した原価率と、会計システム上の実績値との差異(%)

- 活用度: 生成されたレポートが意思決定に活用された回数

第3章:シナリオ別の具体的な活用ガイド

理論や手順だけでなく、具体的な業務シーンでAIをどう活用できるかを見ていきましょう。

シナリオ1:飲食店 – 頻繁な価格変動に負けないリアルタイム原価管理

飲食店の利益を圧迫する最大の要因の一つが、食材価格の変動です。AIを使えば、この変動に迅速に対応できます。

- 活用法:

- 毎朝、主要な食材の仕入れ価格をスプレッドシートに入力・更新します。

- 自動化されたスクリプトが最新の仕入れ価格を取得し、全メニューのレシピと照合して、その日の時点での正確な原価と原価率を再計算します。

- AIは、原価率が設定した閾値(例: 35%)を超えたメニューを自動で抽出し、店長にアラート通知します。

- さらにAIに「原価を3%下げるための代替食材の候補を提案して」や「このメニューの価格を50円上げた場合の利益変動をシミュレーションして」といった指示を出すことで、具体的な対策を検討できます。

- 使える指示(プロンプト)の例:

- 「最新の仕入れ価格に基づき、原価率が高い上位5メニューをリストアップし、それぞれの価格改定案(5%値上げ、10%値上げ)を行った場合の限界利益の変化をシミュレーションしてください。」

- 「最近廃棄率が高い食材トップ3を特定し、それらの食材を多く使用しているメニューと、原価全体に与える影響額を定量的に示してください。」

シナリオ2:管理部門 – 誰でもできる損益分岐点の見える化とシミュレーション

損益分岐点分析は経営の羅針盤ですが、計算が面倒で特定の担当者しかできないケースが多くあります。

- 活用法:

- Excelmaticのような会話型AIツールや、スプレッドシートに組み込んだAI機能を使います。

- 担当者は「先月の固定費はXX円、変動費率はYY%だったんだけど、損益分岐点はいくら?」と自然言語で質問します。

- AIは即座に損益分岐点売上高を回答します。

- 続けて、「もし来月から家賃が5%上がったらどうなる?」「客単価を10%上げる努力をしたら、黒字化に必要な客数は何人減る?」といった「What-if」シナリオ分析を、会話形式で次々と実行できます。これにより、経営会議の場でリアルタイムにシミュレーションを行いながら、議論を深めることが可能になります。

- 使える指示(プロンプト)の例:

- 「現在の固定費と変動費率を基に、目標営業利益を100万円に設定した場合、必要となる売上高はいくらか計算してください。」

- 「販売単価、変動費、固定費の3つの要素のうち、損益分岐点を引き下げるために最もインパクトが大きいのはどの要素か、感度分析を行って示してください。」

シナリオ3:経営層 – 膨大な決算書の要点を数分でキャッチアップ

経営者は多忙であり、分厚い決算報告書を隅々まで読み込む時間はありません。AIは、優秀なCFOのように要点をかみ砕いて報告してくれます。

- 活用法:

- 四半期決算のデータ(PL/BS/CFのCSV)をAIに読み込ませます。

- 「この3ヶ月間の経営状況を、株主向けにA4一枚で要約して。特に、前期からの変化と今後の見通しに焦点を当てて」と指示します。

- AIは、売上総利益率や自己資本比率といった重要指標の推移をグラフ化するためのデータを生成し、その数値が示す意味(例:「自己資本比率が向上しており、財務の安定性が増しています」)を平易な言葉で解説します。

- これにより、経営者は取締役会や金融機関との面談前に、短時間で自社の状況を正確に把握し、説明の準備を整えることができます。

- 使える指示(プロンプト)の例:

- 「前期と比較して、営業利益が増加した要因を、売上変動要因とコスト変動要因に分解して説明してください。」

- 「当社の財務データに基づき、競合他社(データは別途提供)と比較した場合の強みと弱みをそれぞれ3点ずつ挙げてください。」

第4章:失敗を未然に防ぐ – よくある落とし穴と回避策

AI導入プロジェクトは、いくつかの典型的な落とし穴にはまることで頓挫しがちです。事前にこれらを把握し、対策を講じておきましょう。

| よくある落とし穴 | 具体的な状況 | 回避策 |

|---|---|---|

| データの単位・定義の不整合 | ある部署では重量を「kg」、別の部署では「g」で入力。AIが誤った計算をしてしまう。 | データ辞書(マスタ)の作成: 単位や勘定科目の定義を一覧化した「換算表」や「定義書」を作成し、AIにプロンプトの一部として毎回読み込ませる。「単位の解釈は、このデータ辞書を最優先すること」と明確に指示する。 |

| 最新データの取りこぼし | 古い仕入れ価格データを使って原価計算してしまい、現実と乖離した原価率を算出してしまう。 | 更新ルールの明示: プロンプト内で「複数の価格データがある場合は、必ず最新の日付のものを採用すること」とルールを具体的に指定する。可能であれば、データソース側で最新データのみを抽出する仕組みを構築する。 |

| AIの“それっぽい嘘” (ハルシネーション) | AIが事実と異なる数値を生成したり、計算式の解釈を間違えたりするが、文章が流暢なため信じてしまう。 | クロスチェック体制の構築: AIの出力結果を鵜呑みにせず、必ず人間が検算・検証するプロセスを設ける。特に重要な財務指標については、複数の担当者によるダブルチェックや、既存の会計システムの値との突合を義務付ける。 |

| 機密情報の不用意な入力 | 便利さのあまり、顧客リストや個人情報を含むデータをそのままコピー&ペーストしてしまう。 | 厳格な運用ルールの策定と教育: 「AIへの入力前には必ず匿名化・マスキング処理を行う」というルールを定め、チェックリスト化する。定期的な研修で、情報セキュリティのリスクと具体的な対策について全社的に周知徹底する。 |

| スーパーマンの誕生(属人化) | 特定の社員だけが高度なプロンプトを作成でき、その人がいないと業務が回らなくなってしまう。 | ナレッジの共有と標準化: 作成したプロンプトや成功事例は、個人で抱え込まず、チームの共有フォルダやナレッジベース(Wikiなど)に蓄積する。プロンプトは誰でも使えるようにテンプレート化し、定期的に見直し・改善を行う文化を醸成する。 |

AIはあくまでツールです。その性能を最大限に引き出し、リスクを最小限に抑えるのは、それを使う人間の知恵と仕組み作りなのです。

FAQ:よくある質問

Q1. 無料のAIツール(ChatGPT無料版など)でも始められますか?

A. はい、小規模な検証であれば十分に可能です。まずは、匿名化した少量のデータを使って、本記事で紹介したようなプロンプトを試し、AIがどの程度の精度で回答してくれるかを確認することから始めましょう。成果が見え、本格的に導入する段階で、API連携が可能な有料プランや、セキュリティが担保された法人向けサービスの利用を検討するのが良いでしょう。

Q2. どのデータから手をつければ(整備すれば)よいですか?

A. まずは「最も成果が出やすく、かつ管理が煩雑なデータ」から着手するのがおすすめです。飲食店であれば「レシピ」「仕入れ」「在庫」の3点セットが原価計算のコアになります。管理部門であれば、月次のPL(損益計算書)データから始め、収益性の分析を自動化するだけでも大きな効果を実感できるはずです。

Q3. AIの計算精度はどの程度信頼できますか?

A. 「入力データの質」と「プロンプトの明確さ」に完全に比例します。データの単位が統一され、計算ロジックがプロンプトで明確に指示されていれば、計算自体はほぼ100%正確です。問題は、AIがビジネスの文脈を誤解釈することです。そのため、AIが出した結果の「前提条件」が正しいかを人間が必ず確認することが重要です。

Q4. 飲食業や製造業以外の、例えばサービス業でも使えますか?

A. はい、使えます。サービス業の場合、材料費のような直接的な変動費は少ないかもしれませんが、「プロジェクトごとの人件費(工数)」を変動費と捉えることで、プロジェクト別の採算性分析に応用できます。また、損益分岐点分析や決算書分析は、業種を問わず全てのビジネスで有効です。

Q5. 専門のIT部門がない中小企業でも導入できますか?

A. できます。本記事で紹介した手法の多くは、高度なプログラミング知識を必要としません。特に、ChatGPTなどの対話型AIにデータを貼り付けて分析したり、スプレッドシートの基本的な関数と組み合わせたりすることから始められます。Google Apps Scriptなど少し専門的な領域も、AIに「〇〇を自動化するスクリプトを書いて」と依頼すれば、コードを自動生成してくれるため、導入のハードルは劇的に下がっています。

まとめ:AIは「速く、正しく、伝わる」分析を実現するパートナー

本記事では、生成AIを活用して原価計算から損益分析、決算書分析までを一気通貫で自動化・効率化するための具体的なステップとノウハウを解説しました。

- AI活用の成功は「データ整備」と「プロンプト設計」が8割を占める。

- 飲食店や製造業では、リアルタイム原価計算が利益改善の強力な武器になる。

- 損益分岐点や決算書の分析も、AIとの対話を通じて誰でも迅速に行えるようになる。

- スプレッドシートやBIツールと連携させることで、レポート作成の完全自動化も視野に入る。

- ただし、情報セキュリティの確保と、人間による最終判断という原則は絶対に忘れてはならない。

AIは、私たちから仕事を奪う存在ではなく、面倒で時間のかかる作業を肩代わりしてくれる「優秀な分析アシスタント」です。AIに計算や集計を任せることで生まれた時間とエネルギーを、私たちは、データが示す意味を解釈し、次の戦略を練り、顧客と向き合うといった、より創造的で付加価値の高い仕事に使うことができるようになります。

次の一歩として、まずはこの記事のプロンプトテンプレートを参考に、あなたの会社で最も身近な課題を一つ選んで、AIに分析を依頼してみてください。 例えば、たった一つのメニューの原価計算、あるいは先月の損益分岐点の算出でも構いません。その小さな成功体験が、あなたの会社のデータ活用文化を大きく変えるきっかけとなるはずです。

【付録】すぐに使えるチェックリスト

データ整備・運用開始前チェックリスト

【データ】

- [ ] 単位は統一されているか?(g/kg, 円/千円など)

- [ ] 名称の表記ゆれは正規化されているか?(取引先名、材料名など)

- [ ] データ同士を紐づけるキー(ID)は設定されているか?

- [ ] 最新の価格や数値を特定できるルールは明確か?

【プロンプト】

- [ ] 役割、目的、文脈、出力形式が明確に指示されているか?

- [ ] 計算式やビジネスルールは具体的に記載されているか?

- [ ] 誰でも再利用できるようにテンプレート化されているか?

【ガバナンス】

- [ ] AIに入力する前に、機密情報を匿名化・マスキングする手順は確立されているか?

- [ ] AIの出力結果をレビューし、最終承認する責任者は決まっているか?

- [ ] プロンプトや分析結果のログを保管するルールはあるか?