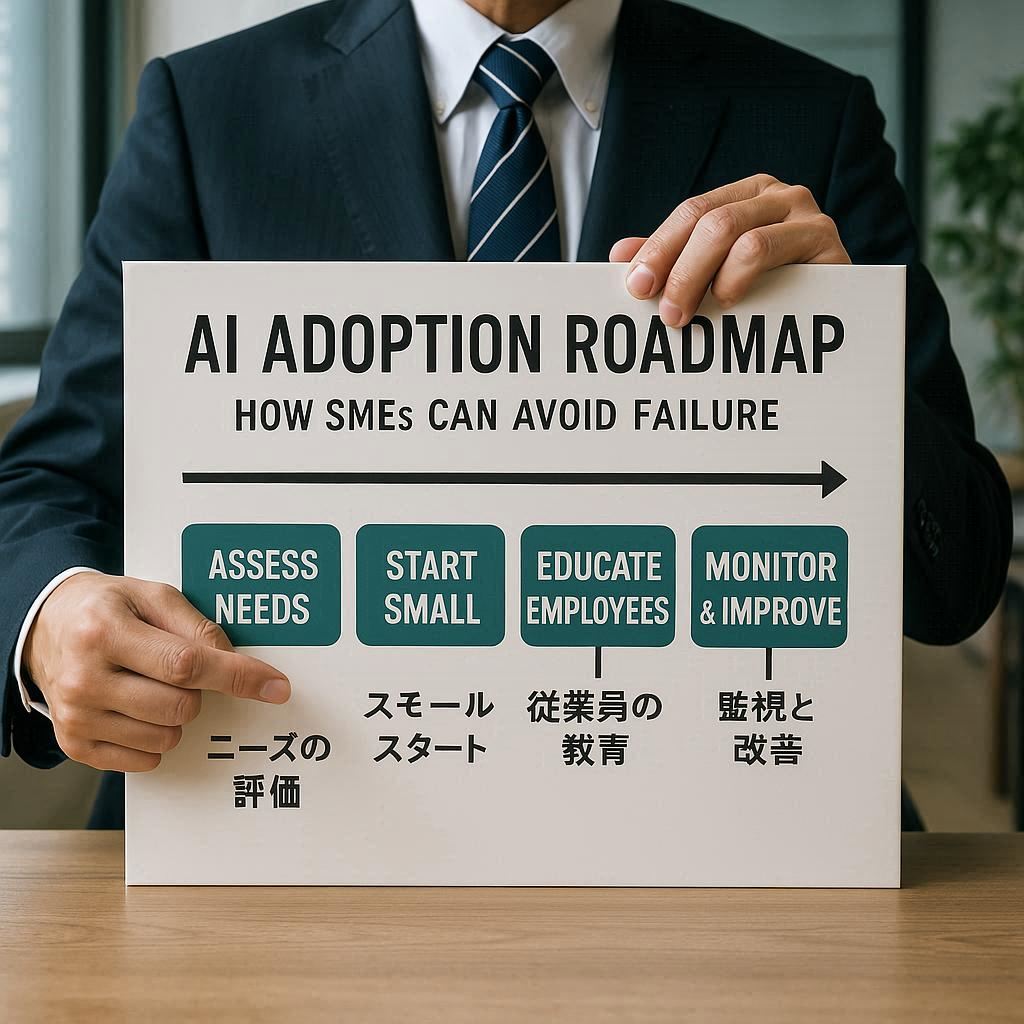

中小企業がAI導入で失敗しないための実践ロードマップ|目的設定からROI可視化まで

「最近よく聞く生成AI、うちの会社でも導入すべきだろうか?」「データを活用したいが、何から手をつければいいかわからない…」

AI導入を検討する多くの中小企業の経営者や担当者様が、このような期待と不安を抱えています。しかし、目的が曖昧なまま「流行っているから」とツール導入を先行させた結果、現場では全く使われず、高価なITツールが塩漬けになってしまうケースは後を絶ちません。限られた予算と人員で事業を運営する中小企業にとって、AI導入の失敗は大きな痛手となりかねません。

この記事は、そんな失敗を回避し、着実に成果を出すための「実践的なロードマップ」です。難解な技術論は一切ありません。明日からあなたの会社で実行できる具体的なステップ、そのまま使えるテンプレート、そして効果を測定するための指標(KPI/ROI)まで、一気通貫で解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたはAI導入の正しい最初の一歩を踏み出し、計測可能な成果を生み出すための具体的な計画を立てられるようになっているはずです。

この記事の要点(90秒でわかる実践サマリー)

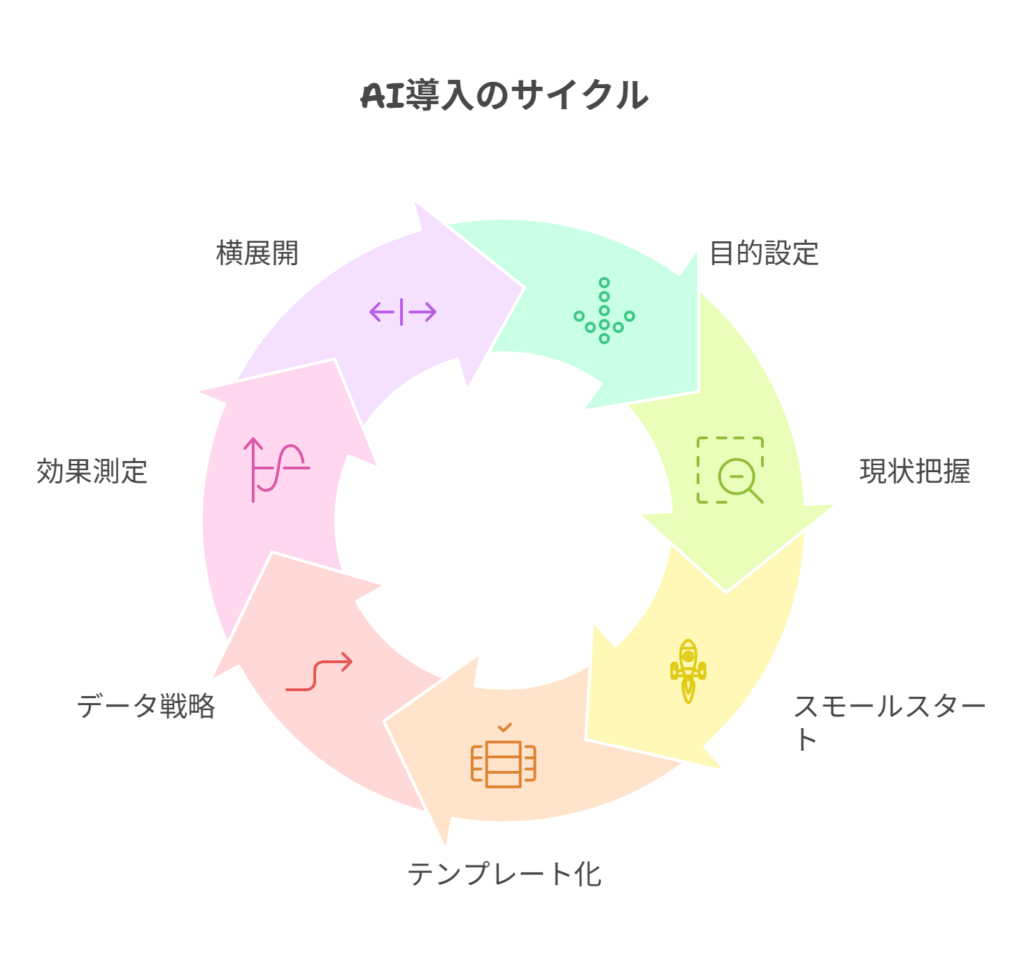

忙しい方のために、まず結論からお伝えします。AI導入成功の鍵は、以下の7つのポイントに集約されます。

- 「手段」と「目的」を履き違えない: AIはあくまで道具です。最初に「どの業務の、どの数値を、どれだけ改善したいのか」という具体的なビジネス目標(SMART目標)を設定することが全ての始まりです。

- スモールスタートが鉄則: 全社一斉導入は混乱と失敗の元です。特定の部署やチーム、個人の業務から小さく始め、成功体験とノウハウを蓄積しましょう。

- 「型」を作って展開する: 成功した使い方(プロンプトや業務フロー)をテンプレート化し、社内で共有することで、属人化を防ぎ、成功を再現できます。

- データ戦略は小さく始める: AIの品質はデータで決まります。しかし最初から完璧を目指す必要はありません。「よく使う最新の資料セット」を整備するだけでも、出力品質は劇的に向上します。

- 教育とルールはセットで提供: 「何ができるか」だけでなく、「何をしてはいけないか」を明確にするガイドラインが不可欠です。テンプレートとセットで教育することで、安全かつ効果的な利用が定着します。

- 効果は必ず「数字」で語る: 「便利になった」という感覚的な評価で終わらせてはいけません。作業時間の短縮など、具体的なKPIを設定し、投資対効果(ROI)を可視化することで、経営判断の材料となります。

- 成功のサイクルを回す: 小さな成功事例をレビューし、学びをナレッジとして蓄積。その「型」を他の部署へ横展開していく。このサイクルが、着実な全社展開への最短ルートです。

第1章:なぜ多くの中小企業はAI導入に失敗するのか?

具体的なステップに入る前に、まずはAI導入がなぜ難しいのか、特に中小企業が陥りがちな失敗パターンを理解しておきましょう。敵を知ることで、取るべき対策が明確になります。

最大の失敗要因は「目的の不在」

AI導入プロジェクトが頓挫する最大の原因は、「AIを導入すること」自体が目的化してしまうことです。

- 「競合が導入したから、うちもやらなければ」

- 「最新のAIツールを使えば、何かすごいことができるはずだ」

- 「蓄積されたデータをAIで分析すれば、宝の山が見つかるかもしれない」

こうした曖昧な期待からスタートすると、現場は「で、具体的に何をすればいいの?」と混乱します。結果として、誰も使わないツールが残り、投資が無駄になってしまうのです。

AIは魔法の杖ではなく、あくまで「手段」です。成功する企業は、必ず「ビジネス上の特定の課題を、測定可能な形で解決する」という明確な目的からスタートしています。例えば、「顧客からの問い合わせ対応時間を平均15分から5分に短縮する」といった具体的な目標です。

生成AI時代特有の「3つの落とし穴」

特に近年注目される生成AIの導入においては、従来のITツールとは異なる特有の課題が存在します。

- 結局使われない「目的不明確」の罠:

汎用性が高いがゆえに、「何にでも使えそう」という期待が先行し、具体的な業務への落とし込みが後回しにされがちです。結果、一部のITリテラシーが高い社員が個人的に使うだけで、組織としての成果に繋がりません。 - 品質が安定しない「プロンプト格差」の罠:

生成AIの出力品質は、指示文(プロンプト)の質に大きく依存します。プロンプトの書き方を知っている社員と知らない社員の間で成果に大きな差が生まれ、「使いこなせる人とそうでない人」という属人化が進んでしまいます。 - 気づかぬうちに忍び寄る「情報漏洩」の罠:

手軽さゆえに、社員が悪意なく機密情報や個人情報を入力してしまうリスクがあります。一度外部のAIサービスに入力された情報がどのように扱われるかは不透明な場合が多く、重大なセキュリティインシデントに繋がりかねません。

これらの課題は、多くの企業で現実に起きている問題です。だからこそ、導入の初期段階から「目的の明確化」「使い方の標準化(テンプレート)」「安全ルールの策定」を三位一体で進めることが、失敗を回避するための絶対条件となるのです。

第2章:【完全ガイド】中小企業のためのAI導入実践ロードマップ7ステップ

ここからは、本題である具体的な導入プロセスを7つのステップに分けて解説します。このロードマップは、限られたリソースでも着実に成果を出せるよう、現場がすぐに動けることを重視して設計されています。

Step 1:目的を絞り、ゴールを「数値化」する

AI導入の成否は、この最初のステップで9割決まると言っても過言ではありません。曖昧な期待ではなく、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。ここでは、目標設定のフレームワーク「SMART」を活用します。

- S (Specific): 具体的か?

- M (Measurable): 測定可能か?

- A (Achievable): 達成可能か?

- R (Relevant): 関連性があるか?

- T (Time-bound): 期限が明確か?

【中小企業におけるSMART目標の具体例】

| 改善したい業務 | 悪い目標例 | 良いSMART目標の例 |

|---|---|---|

| 提案書作成 | 提案書作成を効率化する | 営業部の提案書作成時間を、現状の平均3時間/件から1時間/件に短縮する(3ヶ月以内) |

| 月次報告書 | レポート作成を楽にする | 経理部の月次報告書作成にかかる時間を、現状の5時間/月から2時間/月に短縮する(来月から) |

| 議事録作成 | 会議の記録を効率化する | 週次の定例会議後、議事録とToDoリストの作成・共有までを、現状の60分から15分以内に完了させる |

【対象業務の選定基準】

いきなり会社の根幹業務に手をつけるのはリスクが高すぎます。まずは、以下の基準に合致する業務を1〜3つに絞り込みましょう。

- 頻度が高い: 毎日・毎週発生するなど、改善効果が積み重なりやすい業務。

- 定型要素が多い: ある程度決まった型や流れがある業務。

- テキスト中心: 文章の作成、要約、翻訳などが中心の業務。

- 人間による最終確認が前提: AIの出力が100%完璧でなくても、人間が修正することで品質を担保できる業務。

- 影響度と安全性のバランス: 失敗しても事業継続に致命的な影響を与えない業務。

【実務ヒント】

最初から完璧な目標を立てる必要はありません。まずは「この業務のこの部分の時間を半分にしたい」といった仮説を立て、現場の担当者と対話しながら目標を具体化していくことが成功への近道です。

Step 2:現状把握と準備(ミニ診断チェックリスト)

目標が決まったら、次はその業務の現状を解像度高く把握します。これにより、AIを導入すべき具体的なポイントが見えてきます。

以下のチェックリストを使って、自社の状況を診断してみてください。

【現状把握ミニ診断チェックリスト】

□ プロセス

- [ ] 対象業務の具体的な手順は、誰が見てもわかるように書き出されているか?

- [ ] 各手順にどれくらいの時間がかかっているか、把握できているか?

- [ ] 誰が、どのツールを使って、どの順番で作業しているか明確か?

□ データ

- [ ] その業務でインプットとして使う資料(テキスト、PDF、メール等)は何か?

- [ ] そのデータは最新の状態で、誤記や重複は少ないか?(品質)

- [ ] そのデータを社外のAIサービスに入力しても問題ないか?(機密性)

□ 人・体制

- [ ] AI導入を推進するリーダー役は決まっているか?

- [ ] ガイドライン作成や利用承認を行う管理者は決まっているか?

- [ ] 実際にAIを使う実務担当者は誰か?

□ セキュリティ・ガバナンス

- [ ] AIに入力してはいけない情報(個人情報、機密情報など)のリストは明確か?

- [ ] AIの利用ログをどのように管理するか決まっているか?

- [ ] まずはテスト環境で試す計画はあるか?

この診断で「いいえ」が多かった項目が、あなたの会社が重点的に準備すべきポイントです。

Step 3:スモールスタートで小さく始める(パイロット導入)

準備が整ったら、いよいよAIを試します。しかし、ここで絶対に避けるべきは「全社一斉導入」です。まずは対象を限定したパイロット導入(試験導入)から始めましょう。

- 対象者: 特定の1部署、あるいは意欲のある数名のチームから開始します。

- 期間: 1ヶ月〜3ヶ月程度の短期間に区切ります。

- 成功基準: パイロットを始める前に、「何が達成できたら成功とするか」を合意しておきます。

- 例1:作業時間が目標通り短縮されたか?(例:3時間→1時間)

- 例2:チームメンバーの8割以上が、週に3回以上AIを利用したか?

- 例3:AIが出力した内容の修正時間が、ゼロから作る時間の20%以下に収まったか?

【導入のハードルを下げる工夫】

新しいツールを導入すると、それだけで現場の負担が増えます。成功のコツは、普段使っているツールと連携させることです。

- 例: チャットツール(SlackやTeamsなど)上で、特定のコマンドを打つだけで、あらかじめ用意されたテンプレート(プロンプト)を実行できるように設定する。

こうすることで、社員は新しい画面を覚える必要がなく、日常業務の延長線上で自然にAIを使い始めることができます。そして、AIの出力はあくまで「たたき台」と位置づけ、人間による最終確認と修正を必須のプロセスとして組み込むことで、品質を担保します。

【成功の鉄則】

小さく始めて、速く学び、素早く改善する。このサイクルを回すことが、コストを最小限に抑えながら成功確率を高める唯一の方法です。

Step 4:プロンプトと業務フローを「テンプレート化」する

スモールスタートで「こうすれば上手くいく」というやり方が見えてきたら、それを個人のノウハウで終わらせずに、誰でも再現できる「型(テンプレート)」に落とし込みます。これがプロンプト格差を防ぎ、組織全体の生産性を向上させる鍵です。個人ごとのバラツキを均一化するためにも、「三層構造」をお勧めします。

生成AIの成果はプロンプト設計で決まる。この記事では、高品質な回答を引き出す「三層構造」の型、反復改善プロセス、明日から…

【業務別プロンプトテンプレートの例】

1. 議事録作成テンプレート

- 目的: 会議の要点を漏れなく整理し、決定事項とToDoを明確にする。

- 入力データ: 会議の音声から文字起こししたテキスト。

- プロンプトの型:

### 目的・指示

あなたは議事録作成のプロフェッショナルです。

会議の音声を文字起こししたテキストをもとに、丁寧で穏やかな文体で、要点を漏れなく整理し、決定事項とToDoを明確に記載した議事録を作成してください。

- **重要事項:**

- 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 本議事録は、社内外の関係者が会議内容を正確に把握し、次のアクションに円滑に移行するための記録として活用されます。音声データから自動文字起こしされたテキストをもとに、構造化された文書として整える必要があります。

- **対象読者:** 社内の管理職・担当者、外部パートナー、委員会メンバーなど。業務経験は5年以上で、文書による意思疎通を重視する傾向があります。専門用語には一定の理解がありますが、過度な略語や曖昧な表現は避けるべきです。

- **制約条件:**

- 会議の発言内容を忠実に反映しつつ、文脈に応じて簡潔に要約すること。

- 発言者名は原則として記載せず、内容ベースで整理する。

- 感情的・主観的な表現は避け、事実ベースで記述する。

- 決定事項とToDoは必ず明示的に記載する。

- **評価観点:**

- 要点の網羅性と簡潔さ

- 決定事項・ToDoの明確性

- 読みやすさと構造の整然さ

- 丁寧で信頼感のある文体

### 出力仕様

- **形式:** Markdown形式の文章

- **項目:** 以下のセクションを必ず含めること

- 会議概要(日時・参加者・議題)

- 議論内容(要点を箇条書きで整理)

- 決定事項(明確な表現で列挙)

- ToDo(担当者・期限が分かるように記載)

- 備考(必要に応じて補足情報)

- **文字数・分量:** 全体で1,000-1,500字程度。各項目は300字以内を目安に簡潔にまとめる。

- **トーン:** 丁寧なビジネスメール文書風。敬語を基本とし、穏やかで信頼感のある語調を用いる。

- **語彙ルール:**

- 使用禁止語:口語的表現(例:「?っぽい」「?みたい」など)、感嘆詞(例:「すごい」「やばい」など)

- 推奨表現:「?について議論が行われました」「?が決定されました」「?を担当することとなりました」など

- 専門用語は必要に応じて簡潔な補足を加える生成AIを成果に直結させるプロンプト設計大全——三層構造、反復、テンプレ運用、企業導入まで完全ガイド 「生成AIを導入してみたものの、期待した品質の回答がなかなか得られない」「同じAIを使っているのに、担当者によって成果物が[…]

2. 提案書(構成案)作成テンプレート

- 目的: 顧客の課題に基づいた提案書の骨子を短時間で作成する。

- 入力データ: 顧客からのヒアリングメモや過去の類似案件の要約。

- プロンプトの型:

### 目的・指示

あなたは提案書構成案の作成に長けたプロフェッショナルです。

顧客からのヒアリングメモや過去の類似案件の要約をもとに、丁寧で穏やかな文体で、顧客の課題に即した提案書の骨子を短時間で作成してください。

- **重要事項:**

- 学習には使用されない

### 文脈・前提

- **背景:** 本タスクは、営業・企画担当者が顧客との初期接点後に迅速かつ的確な提案書を準備するために発生しました。ヒアリングメモや過去の類似案件の要約をもとに、構成案を整理することで、社内レビューや正式文書化を円滑に進めることが目的です。

- **対象読者:** 営業・企画部門の担当者(経験年数5-15年程度)。顧客との信頼関係を重視し、提案内容の妥当性・実現可能性・コスト感に敏感です。文書の構成力と論理性を重視し、読みやすさと説得力を求めます。

- **制約条件:**

- 顧客の課題・背景を必ず明記すること

- 提案内容は、課題との整合性を持たせること

- 実現方法・期待効果・導入スケジュールの概略を含めること

- 過度な専門用語や略語は避け、必要に応じて補足説明を加えること

- 価格や契約条件など未確定要素は記載しないこと

- **評価観点:**

- 顧客課題との整合性

- 提案内容の具体性と実現可能性

- 構成の論理性と簡潔さ

- 読みやすさと信頼感のある文体

### 出力仕様

- **形式:** Markdown形式の文章

- **項目:** 以下のセクションを必ず含めること

- 提案書構成案タイトル

- 顧客課題の整理(ヒアリング内容の要約)

- 提案の概要(解決策の方向性)

- 実現方法(技術・体制・プロセスの概略)

- 期待される効果(定量・定性)

- 導入スケジュール(概略)

- 備考(補足事項や留意点)

- **文字数・分量:** 全体で1,000-1,500字程度。各項目は200-300字以内を目安に簡潔にまとめる。

- **トーン:** 丁寧なビジネスメール文書風。敬語を基本とし、穏やかで信頼感のある語調を用いる。

- **語彙ルール:**

- 使用禁止語:口語的表現(例:「?っぽい」「?みたい」など)、感嘆詞(例:「すごい」「やばい」など)

- 推奨表現:「?の課題に対し、?の方向性で解決を図ります」「?の体制にて対応可能です」「?の効果が期待されます」など

- 専門用語は必要に応じて簡潔な補足を加える

これらのテンプレートを社内の共有フォルダやポータルサイトに置き、「良い出力例」とセットで公開します。そして、誰かが改善した場合は、バージョン管理をしながら更新していくルールを設けることで、組織全体のノウハウが蓄積されていきます。

Step 5:データ戦略を「最小限」から構築する

AIの回答精度は、参照するデータの質と量に大きく依存します。しかし、「データ戦略」と聞くと、大規模なデータベース構築などを想像してしまい、中小企業にはハードルが高いと感じるかもしれません。心配は不要です。ここでもスモールスタートが有効です。

【最初にやるべきこと】

- データの範囲を限定する: まずはパイロット導入で対象とした業務で使う「最新かつ信頼できる資料セット」を1つだけ用意します。例えば、最新の製品マニュアル、価格表、よくある質問(FAQ)集などです。

- データの品質を担保する: その資料セットの中に、古い情報、誤った情報、重複した情報がないかを確認・整理します。バージョン管理のルール(例:ファイル名に日付を入れる)を徹底するだけでも効果があります。

- アクセスと利用ルールを明確にする:

- 誰がその資料セットを閲覧・編集できるのかを決めます。

- 「社外のAIサービスに入力して良い情報」と「絶対に入れてはいけない情報」の基準を明文化し、関係者全員に周知徹底します。

【ミニコツ】

最初は、参照させるデータの量を増やすことよりも、参照させるデータの質を高めることの方が、早く効果を実感できます。まずは厳選した少数の高品質なデータセットを作ることに集中しましょう。

Step 6:KPIとROIを設定し、成果を「可視化」する

AI導入の効果を「なんとなく便利になった」で終わらせてはいけません。経営層に継続的な投資を判断してもらうため、そして現場のモチベーションを維持するために、成果を客観的な「数字」で示すことが不可欠です。

【設定すべき代表的なKPI(重要業績評価指標)】

| KPIの種類 | 具体的な指標例 | 何がわかるか |

|---|---|---|

| 効率性 | ・作業時間の短縮率(例:提案書作成時間が50%削減) ・一人当たりの処理件数の増加 | 生産性の向上度合い |

| 活用度 | ・月間のAI利用回数、利用者数 ・テンプレートの利用率 | ツールの定着度合い |

| 品質 | ・AI出力の再修正にかかる時間 ・手戻りやエラーの発生件数の削減率 | 成果物の品質向上度合い |

【ROI(投資対効果)の考え方】

ROIは、難しく考える必要はありません。シンプルな計算で十分です。

ROI = (導入による効果) ÷ (導入にかかったコスト)

- 効果の例: 削減できた作業時間 × 平均時給換算の人件費

- コストの例: AIツールの月額利用料 + 導入時の教育コスト + 運用管理にかかる工数

例えば、月額3万円のAIツールを導入し、社員3名が合計で月40時間の業務時間を削減できたとします。平均時給を2,500円と仮定すると、

- 効果: 40時間 × 2,500円 = 100,000円

- コスト: 30,000円

- 月間の利益: 100,000円 – 30,000円 = 70,000円

このシンプルな計算結果をグラフなどで可視化して経営層に報告するだけで、継続投資の説得力は格段に高まります。重要なのは、導入を始める前から「何を測るか」を決めておくことです。

Step 7:評価と改善を繰り返し、横展開する

パイロット導入の期間が終了したら、必ず振り返りの場を設けましょう。

- レビュー: 設定した成功基準は達成できたか?KPIの数値はどうだったか?

- 要因分析: 上手くいった要因は何か?(例:テンプレートが分かりやすかった)逆に、課題は何か?(例:データの更新が手間だった)

- 改善: 分析結果を基に、テンプレートやガイドライン、教育資料をアップデートします。

- 横展開: パイロットで確立した成功の「型」を、類似の課題を抱える他の部署や業務へ展開していきます。

この「スモールスタート → 評価・改善 → 段階的な横展開」というサイクルを繰り返すことが、リスクを抑えながら全社的な成果を最大化するための王道です。焦って一気に広げようとせず、一つの成功モデルを丁寧に作り上げることが、結果的に一番の近道となります。

第3章:【ユースケース別】今日から使えるAI活用の具体例

理屈はわかっても、自社のどの業務に適用できるかイメージが湧かないかもしれません。ここでは、中小企業でも成果を出しやすい具体的なユースケースを3つご紹介します。

1. 文書作成・要約(提案書、報告書、メール)

これは最も始めやすく、効果を実感しやすい領域です。

- なぜ向いているか?: 多くの文書には定型的な構造があり、AIが得意とするテキスト生成・要約能力を最大限に活かせます。また、人間が最終確認・修正を行う前提のため、品質も担保しやすいです。

- 進め方のコツ: 第2章で紹介したテンプレートを活用し、普段使っているチャットツールやワープロソフトと連携させましょう。「たたき台作成」→「人間による差分修正」という運用フローを確立するのがポイントです。

- KPIの例: 文書作成時間の短縮率、AI出力の再修正回数、月間利用回数。

2. 会議運営の効率化(議事録作成、タスク抽出)

毎週のように発生する定例会議は、AI活用の絶好の機会です。

- なぜ向いているか?: 頻度が高いため、少しの効率化でも年間で見ると大きな時間短縮に繋がります。議事録作成という手間のかかる作業を自動化できるインパクトは絶大です。

- 進め方のコツ: 議事録用のテンプレートをチームで統一し、「決定事項」と「ToDo」を自動で抽出するプロンプトを組み込みます。出力結果をチャットツールに自動投稿する仕組みを作れば、共有漏れも防げます。

- KPIの例: 議事録作成・共有時間の短縮率、ToDoリストからのタスク実行漏れの件数。

3. 社内ナレッジの活用(FAQ作成、技術資料の検索)

「あの情報、どこにあったっけ?」と探す時間は、見えないコストです。

- なぜ向いているか?: 膨大な社内文書の中から、必要な情報を瞬時に探し出し、要約させることができます。特に、新入社員の教育や、顧客からの問い合わせ対応の一次回答作成に威力を発揮します。

- 進め方のコツ: 参照させる資料を「最新版の製品マニュアル」や「過去の問い合わせ対応履歴トップ100」のように限定することで、回答の精度と安全性を両立できます。AIが生成した回答案を人間がチェックし、FAQとして蓄積していく運用が効果的です。

- KPIの例: 情報検索にかかる時間の短縮、問い合わせの一次回答時間の短縮、自己解決率の向上。

【業種別の活用ヒント】

- 製造業: 膨大な技術資料や仕様書の要約、品質管理記録の整理、海外取引先への英文メール下書き。

- 人材サービス業: 求人票の魅力的な文章へのリライト、候補者の職務経歴書からのスキル抽出、スカウトメール文面の下書き。

- 建設・リフォーム業: 見積書に添える説明文の作成、現場写真の状況説明テキストのたたき台作成、安全管理マニュアルの要点整理。

実際に、従業員30名規模のある製造業では、技術資料の要約や定型メールの作成に生成AIを導入。テンプレート化とスモールスタートを徹底した結果、関連業務にかかる時間を月間で約40時間も短縮できたという事例があります。

第4章:失敗を未然に防ぐためのチェックリストと組織づくり

最後に、AI導入プロジェクトを成功に導くために不可欠な「リスク管理」と「組織体制」について解説します。

よくある落とし穴と回避策

これまで解説してきた内容のまとめとして、典型的な失敗パターンとその回避策を表に整理しました。プロジェクトの節目でこの表を確認し、軌道修正に役立ててください。

| よくある落とし穴 | 回避策 |

|---|---|

| 全社一斉導入で現場が混乱 | 特定のチームでパイロット導入を行い、成功の「型」を確立してから段階的に横展開する。 |

| 「AIなら何でもできる」という過度な期待 | 解決したい業務課題を1〜3つに絞り込み、SMARTフレームワークで測定可能な目標を設定する。 |

| プロンプトが属人化し、一部の人しか使えない | 優れたプロンプトはすぐにテンプレート化し、良い出力例とセットで社内共有する。定期的に見直す場を設ける。 |

| 参照データの品質が低く、出力が不安定 | まずは「最新の信頼できる資料セット」を一つ作ることに集中する。量を追うより質を優先する。 |

| 機密情報を入力してしまいセキュリティ事故に | 「入力禁止情報リスト」を具体的に作成し、全社員に周知徹底する。ガイドライン教育とセットで実施する。 |

| 成果が可視化されず、投資が打ち切りに | 導入前からKPIとROIの算出方法を決め、定期的に成果をレポートする。数字で経営判断を仰ぐ。 |

AIを使いこなすための組織づくりと教育

ツールを導入するだけでは、組織は変わりません。「人・ルール・ナレッジ」を三位一体で育む仕組みが不可欠です。

- 推進体制: 大げさな専門部署は不要です。

- 推進役: 現場の課題に詳しく、旗振り役となるリーダー。

- 管理者: 利用ルールを策定し、セキュリティを管理する担当者。

- 利用者代表: 実際にAIを使い、現場の声をフィードバックするメンバー。

この3者が連携する小さなチームから始めましょう。

- 教育: 長時間の研修は必要ありません。

- 目的に合わせた短時間のトレーニングを実施します。

- 「できること」だけでなく、「やってはいけないこと(セキュリティリスク)」を重点的に伝えます。

- テンプレートの使い方を実践形式で学ぶ場を提供します。

- ナレッジ共有:

- 作成したテンプレート、良い出力例、逆に失敗した例などを、誰でもアクセスできる社内ポータル等に蓄積します。

- 月次で「今月のベストプロンプト」「こんな使い方で時間が短縮できた」といった成功事例を共有する場を設けると、利用が活性化します。

重要なのは、「ツール導入」と「組織・人の運用設計」を切り離さず、常にセットで考えることです。

FAQ(よくある質問)

Q1. AI導入、まず何から始めればよいですか?

A1. まずは、頻度が高く、定型的な要素が多いテキスト中心の業務(例:議事録作成、メール下書き)を1〜3つ選定することから始めてください。次に、その業務の時間をどれだけ短縮したいか、SMART目標を設定します。そして、小規模なチームでテンプレートと簡単なガイドラインを使って試すのが最も安全で確実な第一歩です。

Q2. プロンプトの品質が人によってバラバラで安定しません。どうすればいいですか?

A2. 共有のテンプレートを作成し、良い出力サンプルとセットで配布することが最も効果的です。誰かがテンプレートを改善したら、変更履歴を残しながら更新するルールを設けましょう。月1回程度、チームでプロンプトを見直す会を開き、ノウハウを共有することで属人化を防ぎ、組織全体のレベルが向上します。

Q3. データの準備に膨大な時間がかかりそうで不安です。

A3. 最初から完璧なデータ基盤を目指す必要はありません。まずは「業務で最もよく参照する、最新の資料セット」を一つだけ用意することから始めましょう。例えば、最新のマニュアルとFAQ集だけでも十分です。データの量を増やすよりも、品質の高い少数のデータを厳選する方が、早く良い結果に繋がります。

Q4. セキュリティが心配です。情報漏洩を防ぐにはどうすればいいですか?

A4. 最も重要なのは、「AIに入力してはいけない情報(個人情報、顧客の機密情報、未公開の財務情報など)のリスト」を具体的に作成し、全社員に徹底的に教育することです。その上で、どの情報を外部サービスに入力して良いかの基準を明確にし、利用ログの管理方法を定めてください。これらのルールを盛り込んだガイドラインを策定し、定期的な見直しを行うことが不可欠です。

Q5. 導入効果をどのように測定し、経営層に報告すればよいですか?

A5. 「作業時間の前後比較」「月間のAI利用回数」「手戻りやミスの件数」などをKPIとして設定し、数値を定点観測します。削減できた作業時間を人件費に換算することで、投資対効果(ROI)を算出できます。これらのデータをシンプルなグラフやレポートにまとめ、「これだけの投資で、これだけの経済的効果が出ている」と定量的に報告することが、継続的な支持を得るための鍵です。

まとめ:AI導入成功の鍵は「再現可能な型」を持つこと

中小企業のAI導入は、壮大な技術プロジェクトである必要はありません。成功の本質は、日々の業務に潜む非効率を、AIという道具を使って一つひとつ解消していく地道な活動にあります。

本記事で解説したロードマップの要点を、最後にもう一度確認しましょう。

- 目的から始める: AIは手段です。「どの業務を、どう改善するか」を必ず数値目標で定義してください。

- 小さく試す: 全社展開は最後のステップです。まずは小さなチームで成功の「型」を作りましょう。

- 型を育てる: 成功したプロンプトや業務フローはテンプレート化し、教育とルールをセットにして、組織の資産として育てていきます。

- 数字で語る: 成果は必ずKPIとROIで可視化し、次の投資判断に繋げてください。

このプロセスで最も重要なのは、難解な技術を追いかけることではなく、「現場で無理なく回せる運用」を設計することです。

さあ、今日からできる次の一歩は何でしょうか。それは、改善したい業務を一つ選び、SMART目標のたたき台を作ってみること。そして、その業務で使えそうなプロンプトのテンプレート案を考えてみることです。小さな成功体験を積み重ね、それを再現可能な「型」へと昇華させていく。その先にこそ、AIがもたらす本当のビジネス価値が待っています。

AI導入の教科書には載っていない、「人の心」を動かす泥臭い舞台裏の話 先日、ある企業でAI導入のお手伝いをしていた時のことです。私が提示した「AI導入実践ロードマップ」の資料を前に、プロジェクト担当者の佐藤さん(30代)は、期待と不[…]