バックオフィスAI導入ガイド|統制から「全員最適」の環境を設計する方法

「またこの作業か…」「法改正の対応で手一杯だ…」

経理、人事、総務といったバックオフィス部門で働く多くの方が、慢性的な人手不足、繰り返される定型業務、そして繁忙期の業務逼迫といった課題に日々直面しているのではないでしょうか。法令対応や内部統制の要として組織を支える重要な役割を担いながらも、その負担は増すばかりです。

しかし、生成AIの登場は、この状況を根本から変える大きな転機をもたらしています。これは単なる「業務効率化」の話ではありません。バックオフィスの役割そのものが、ルールで縛る「統制」中心の全体最適から、従業員一人ひとりの生産性を最大化する「全員最適」の環境設計者へと進化する、壮大なパラダイムシフトなのです。

現場の担当者が、AIのサポートによって判断と実行をより速く、正しく、そして気持ちよく進められる環境をつくる。バックオフィスがその設計者となることで、企業全体の競争力を底上げする。それが、AI時代の新しい姿です。

本記事では、AI導入が初めての方でも安心して取り組めるよう、最新の調査データや実例に基づき、具体的な導入ステップから部門別の活用法、AIとRPAの賢い使い分け、そして避けるべき失敗まで、網羅的かつ実践的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの部署でAI導入を推進するための明確なロードマップと、具体的なアクションプランを手にしているはずです。

この記事でわかること(60秒で概要把握)

- 役割の根本的変化: バックオフィスの役割が、ルールで統制する「番人」から、AIを活用して全従業員の生産性を引き出す「環境設計者」へと変わります。

- 人間の新たなコア業務: AIが定型業務や分析を担うことで、人間はAIの提案を吟味し責任を持つ「意思決定」と、関係者を動かす「実行」に集中できるようになります。

- 成功への最短ルート: トップダウンでの一斉導入ではなく、現場の意欲的な層からボトムアップで試行し、その成功体験を中間層に「楽しさ」と共に広げていくアプローチが有効です。

- AIとRPAの最適な使い分け: ルール通りの反復作業はRPA、文章生成や要約、判断支援はAI。この二つを連携させることで、プロセス全体の自動化が実現します。

- 避けては通れないリスク管理: 98.4%の企業がリスクを認識。特に「著作権侵害(63.7%)」と「機密情報の漏えい(61.3%)」への対策として、明確な利用ポリシーと運用ルールの整備が不可欠です。

- 具体的な導入効果: 国内大手メーカーでは請求書処理時間が1/6に短縮。別の大手企業では年間18.6万時間の削減を達成するなど、目に見える成果が報告されています。

- 明日から始める導入6ステップ: 「業務棚卸し → 目標設定 → ツール選定 → セキュリティ対策 → 人材育成 → 改善サイクル」という手順を、小さく始めて速く回すことが成功の鍵です。

第1章 前提理解:AIがもたらすバックオフィスの真の役割変化

AIの導入は、単に作業が速くなるだけではありません。バックオフィスの存在意義そのものを、より戦略的で価値あるものへと変革する可能性を秘めています。

1-1. 「全体最適」から「全員最適」へのパラダイムシフト

従来のバックオフィスは、コンプライアンスを遵守し、社内ルールを徹底させることで、組織全体としての統制を保ち、リスクを管理する「全体最適」を目指してきました。これは非常に重要な役割ですが、時として現場のスピード感や個別の事情との間に摩擦を生むこともありました。

生成AIは、この構図を塗り替えます。例えば、経費精算の申請時にAIが規定をチェックし、不備があればその場で修正案を提示してくれる。あるいは、契約書レビューでAIがリスクのある条項を自動でリストアップしてくれる。

このように、ルールを一方的に適用するのではなく、AIが個々の従業員に寄り添い、ミスなく、速く、正しく業務を遂行できるよう支援するのです。これにより、従業員一人ひとりの生産性が最大化され、結果として組織全体の生産性も向上します。これが「全員最適」の考え方です。バックオフィスは、この環境をデザインする設計者へと役割を変えていくのです。

1-2. 人間の新たな聖域:「意思決定」と「実行」への集中

「AIに仕事が奪われる」という懸念を耳にしますが、本質は異なります。AIは、情報収集、データ分析、文章作成といった作業を驚異的なスピードでこなしますが、最終的な責任を負うことはできません。

AIが生成した契約書の修正案を承認するのは誰か? AIが分析した不正の兆候に基づき、調査を開始するのは誰か? それは、紛れもなく人間です。

AI時代に人間が担うべきコア業務は、以下の二つに集約されます。

- 意思決定: AIが提示した複数の選択肢や分析結果を、ビジネス文脈、倫理観、そして組織の価値観に基づいて評価し、最終的な判断を下す力。

- 実行: その意思決定に基づき、関係者を巻き込み、協力を得ながら、具体的な成果へと結びつけていく力。コミュニケーション能力やリーダーシップがこれにあたります。

つまり、バックオフィスの人材は、単純作業から解放され、より高度な専門知識と対人スキルが求められる、付加価値の高い業務へシフトしていくのです。

1-3. 導入成功の鍵はボトムアップ(2:6:2の法則の活用)

どんな組織にも、変化に対するスタンスは「2:6:2の法則」で説明できると言われます。

- 革新層(2割): 新しい技術や変化に積極的で、自ら試そうとする層。

- 中間層(6割): 周囲の様子を見ながら、メリットがあれば追随する層。

- 抵抗層(2割): 変化を嫌い、現状維持を望む層。

AI導入でありがちな失敗は、抵抗層の説得に多大なエネルギーを費やしてしまうことです。成功確率を高めるアプローチは、真逆にあります。

まず、革新層(2割)に自由に試してもらい、小さな成功事例を創出します。 そして、その成功事例を「こんなに仕事が楽になった」「面倒な作業から解放された」といった具体的で“楽しい”体験談として、中間層(6割)に共有するのです。

「あの面倒な議事録作成が、AIで3分で終わるらしい」

「海外との英文メールも、AIを使えば一瞬で下書きができるって」

こうした草の根的な成功体験の連鎖が、組織全体の変化を加速させます。トップダウンで「AIを使え」と号令をかけるよりも、現場から自発的な「使ってみたい」という機運を醸成することが、結果的に最も速く、確実な普及につながるのです。

第2章 何から始めるか:AI導入を成功させる6ステップ完全ガイド

「AI導入の重要性はわかった。でも、具体的に何から手をつければいいのか…」

そんな疑問にお答えするため、明日からでも始められる具体的な6つのステップを、チェックリストと共に解説します。

ステップ1|業務の洗い出し(As-Isの可視化)

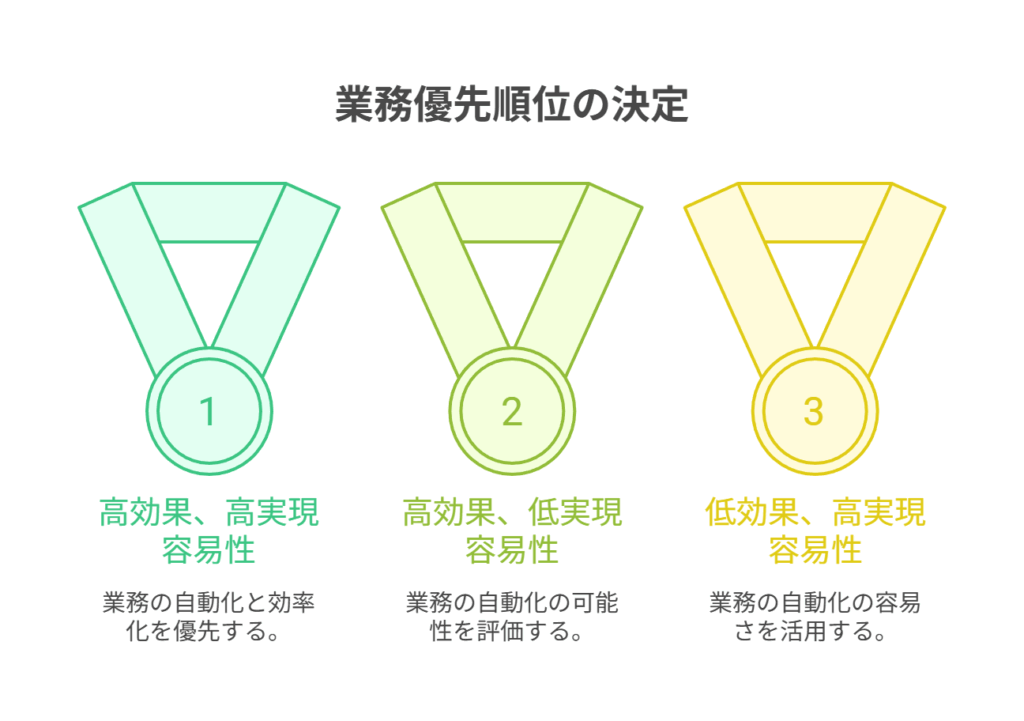

まずは、現状の業務を正しく把握することから始めます。目的は、AIやRPAを適用できそうな業務を見つけ出し、効果の大きさやリスクを考慮して優先順位をつけることです。

【やること】

- 業務プロセスの分解: 経理、人事、総務の主要な業務(例:請求書処理、経費精算、入退社手続き、契約管理、社内問い合わせ対応など)を、具体的な作業単位まで細かく分解します。

- データ収集: 各作業について、以下の情報を記録します。

- 定量的データ: 作業時間、発生頻度(件数)、繁忙期、エラー率、手戻り回数

- 定性的データ: 承認プロセスの複雑さ、関連部署、使用システム、参照データ

- 特性のタグ付け: 各作業を以下の3つの軸で評価し、タグを付けます。

- 判断の有無: 人間の判断が必要か、ルール通りか

- ルールの明確さ: 手順が完全に標準化されているか、曖昧な部分があるか

- データの構造化度: Excelのような構造化データか、メール文面のような非構造化データか

【スコアリング例】

洗い出した業務を客観的に評価し、優先順位をつけましょう。

| 業務名 | 自動化可能性 (高/中/低) | リスク影響度 (高/中/低) | 期待効果 (スコア) | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 請求書のデータ入力 | 高 | 低 | 10 | A |

| 採用面接の評価 | 低 | 高 | 5 | C |

| 社内規程のFAQ対応 | 中 | 低 | 8 | B |

ステップ2|目標設定(To-Beの定義)

次に、AI導入によって「何を達成したいのか」を具体的に定義します。測定可能な目標を設定することで、導入後の効果検証が容易になります。

【KPI(重要業績評価指標)の例】

- 生産性向上: 請求書処理の1件あたり時間を50%削減する。

- 品質向上: 契約書レビューにおける人的なチェック漏れを30%低減する。

- スピード向上: 経費精算の承認リードタイムを平均3日から2日に短縮する。

- 負荷軽減: 月末の経理部門の残業時間を20%削減する。

【成果の定義】

コスト削減(時間削減)という直接的な効果だけでなく、以下のような間接的な価値も指標に含めることが重要です。

- 意思決定の迅速化: 経営層へのレポート作成時間が短縮され、より速い経営判断が可能になる。

- 従業員満足度の向上: 面倒な申請業務が簡素化され、本来の業務に集中できる時間が増える。

- コンプライアンス強化: 監査対応に必要な資料の準備時間が短縮され、監査の精度も向上する。

ステップ3|ツール選定(AIとRPAの役割分担)

AIとRPAは混同されがちですが、得意なことが異なります。それぞれの特性を理解し、適切に使い分けることが成功の鍵です。

- RPA(Robotic Process Automation):

- 得意なこと: ルールが完全に決まっている単純な反復作業。

- 具体例: 特定のシステムへのデータ入力、ファイルの移動・コピー、定型レポートの作成。

- AI(人工知能)、特に生成AI:

- 得意なこと: 状況に応じた判断、文章の生成・要約、非構造化データの理解。

- 具体例: 請求書の内容を読み取り勘定科目を提案する、メールの文面から問い合わせ内容を分類する、社内規程の要点をまとめる。

【連携で効果を最大化する】

最も強力なのは、AIとRPAを連携させることです。

AIで判断 → RPAで実行

例えば、請求書処理フローでは、

- AIがPDFの請求書を読み取り、支払先、金額、勘定科目を抽出・提案する。

- (閾値設定)提案の確信度が90%以上なら、RPAが会計システムへ自動で転記する。

- 確信度が90%未満の場合は、人間の担当者に確認を促す。

このように、AIが判断の大部分を担い、RPAが実行部隊となることで、判断を伴うプロセス全体を高度に自動化できます。

【ツール選定のチェックポイント】

- [ ] 法令対応:電子帳簿保存法やインボイス制度の要件を満たしているか?

- [ ] 監査証跡:誰が、いつ、何を処理したかのログが確実に残るか?

- [ ] データ連携:既存の会計・人事システムやSaaSとスムーズに連携できるか?

- [ ] 管理機能:利用権限の管理や、利用状況のモニタリングが可能か?

- [ ] 運用容易性:専門家でなくても、現場の担当者が直感的に使えるか?

- [ ] 費用対効果:初期費用と運用コストに見合う価値が得られるか?

ステップ4|セキュリティ・法務・ガバナンスの整備

AIの利便性の裏側には、情報漏えいや著作権侵害といったリスクが潜んでいます。本格導入の前に、必ず最低限のガードレール(ルール)を設けましょう。

【最低限整備すべきガードレール】

- 機密情報の入力禁止ルール: 個人情報、顧客情報、未公開の財務情報など、入力してはいけない情報を明確に定義し、周知徹底します。必要に応じて、入力前にデータを匿名化する手順も定めます。

- 著作権・データ出典の確認プロセス: AIが生成した文章や画像が、第三者の著作権を侵害していないか確認するプロセスを設けます。特に社外公開するコンテンツは、複数人でのレビューを義務化します。

- AI出力の二重チェック体制: 契約書や公式文書など、正確性が極めて重要な業務では、AIの出力を必ず人間が最終確認する承認フローを構築します。

- 利用ポリシーの策定: 個人のアカウントでの業務利用を禁止し、会社が許可したツールのみを使用するルールを定めます。

- 監査ログの取得: 「誰が、いつ、どのAIモデルを使い、何を生成したか」を記録し、問題発生時に追跡できる仕組みを確保します。

ステップ5|人材育成(“AIへの指示出し”能力を磨く)

AIを使いこなせるかどうかは、プロンプト(指示・命令)の質で決まります。優れたプロンプトは、的確で質の高いアウトプットを引き出します。

実は、この「指示出し能力」は、普段の仕事で依頼が上手な人と共通しています。

「目的 → 制約条件 → 評価基準 → 参考例」

この順番で物事を伝えられる人は、AIへの指示も上手です。

【育成の具体的なアクション】

- 成功プロンプトのライブラリ化: 経理向け、人事向け、総務向けに、効果的だったプロンプトをテンプレートとして蓄積し、誰でも使えるように共有します。

- 反復練習の標準化: 「初回出力 → 追加条件で修正 → 品質評価」というサイクルを3回繰り返すことを基本とし、アウトプットの質を高める訓練をします。

- 楽しい学習の場の提供:

- 週に一度「お題」を出し、最も良いプロンプトを考えた人を表彰する社内チャレンジ。

- 昼休みや業務時間後の15分で、便利な使い方を共有するミニ勉強会。

- まずは「議事録の要約」「メール文面の下書き」など、中間層(6割)が「すぐに便利!」と実感できるテーマから始めるのがコツです。

ステップ6|改善サイクル(小さく始めて速く回す)

最初から完璧を目指す必要はありません。小さな範囲でパイロット運用を開始し、学びを得ながら改善サイクルを速く回すことが、最終的な成功につながります。

【90日プランのモデルケース】

- 最初の2週間: 対象業務を1つに絞り、現状のKPI(処理時間など)を測定。最低限のセキュリティルールを整備。

- 3週〜6週目: 限定されたメンバーでパイロット運用を開始。週に一度レビュー会を開き、プロンプトの改善や問題点の洗い出しを行う。

- 7週〜10週目: パイロットの対象者を少し広げ、RPAとの連携もテスト。監査ログが正しく取得できているか確認。

- 11週〜13週目: 導入前後でのKPIを比較評価。得られた知見をマニュアル化し、全社展開に向けた計画を策定する。

第3章 【部門別】AI活用の実践ユースケース集

理論だけでなく、実際の業務でAIがどのように役立つのか、経理・人事・総務の各部門別に具体的なユースケースを見ていきましょう。

3-1. 経理部門:正確性とスピードの両立

経理業務は、正確性が命。AIは、その正確性を担保しながら、煩雑な作業を劇的に効率化します。

- 請求書の読み取りと仕訳支援:

- ユースケース: AI-OCRがPDFや紙の請求書から支払先、日付、金額を読み取り、過去のデータから勘定科目の候補を確信度付きで提示。担当者は内容を確認するだけで、仕訳が完了。

- 期待効果: 国内のある大手メーカーでは、この仕組みで請求書1件あたりの処理時間を1/6に短縮しました。

- 経費精算の不正・不備チェック:

- ユースケース: 過去のデータや社内規程を学習したAIが、申請された経費の中に異常値(金額が突出している、深夜のタクシー利用が多いなど)や規程違反の兆候がないかを一次スクリーニング。怪しいものをリストアップし、担当者の確認を促す。

- 判断基準: AIはあくまで「兆候の検出」に留め、最終的な判断と本人への確認は必ず人間が行う。

- 月次決算の進捗管理とレポート作成:

- ユースケース: 各担当者のタスク進捗状況を収集し、遅延が発生しそうな項目を予測してアラートを出す。締め後には、勘定科目ごとの増減分析レポートの草案を自動生成する。

- 期待効果: 月次決算のリードタイムを20〜30%短縮できる可能性があります。

3-2. 人事部門:属人化からの脱却と質の向上

人事部門では、採用から労務、制度設計まで、AIは幅広い領域で活躍します。

- 求人票(Job Description)の作成支援:

- ユースケース: 募集したい職種と求めるスキルを入力するだけで、魅力的で分かりやすい求人票の叩き台をAIが生成。社内の類似職種のデータから、適切な給与レンジの参考情報も提示する。

- 社内問い合わせ対応の自動化:

- ユースケース: 就業規則や人事制度に関する従業員からのよくある質問に、AIチャットボットが24時間365日自動で回答。複雑な個別相談のみ、人事担当者へエスカレーションする。

- 期待効果: 海外のある企業では、サポート業務の90%をAIに置き換えることに成功し、人事担当者はより戦略的な業務に集中できるようになりました。

- 研修コンテンツのパーソナライズ:

- ユースケース: 受講者の職種や役職、スキルレベルに応じて、AIが最適な研修シナリオや学習コンテンツを動的に生成。一人ひとりに合わせた育成プログラムを提供する。

- 判断基準: 人種、性別、年齢などに関する差別的な表現が含まれないよう、生成されたコンテンツは必ず複数人で監修する。個人情報の扱いは厳重に管理する。

3-3. 総務部門:契約リスクの低減と業務標準化

総務部門が扱う業務は多岐にわたりますが、特に契約書レビューや規程管理でAIは真価を発揮します。

- 契約書レビューの一次スクリーニング:

- ユースケース: 契約書のドラフトを読み込ませ、自社に不利な条項、欠落している重要事項、過去のトラブル事例と類似するリスクなどをAIがリストアップ。法務担当者は、そのリストを基に重点的にレビューできる。

- 判断基準: AIはあくまでリスクの「観点」を提示する補助ツール。最終的な法的解釈と判断は、必ず専門家(法務担当者や弁護士)が行う。

- 稟議書の要約と差戻し理由の明確化:

- ユースケース: 長文の稟議書をAIが要約し、承認者が短時間で内容を把握できるようにする。もし差戻す場合、どの規程のどの部分に抵触するのかをAIが明示し、申請者へのフィードバックを具体的にする。

- 社内規程の改訂と影響範囲の分析:

- ユースケース: 法改正に伴い社内規程を改訂する際、AIが改訂案の草案を作成。さらに、その変更がどの部署のどの業務に影響を与えるかを分析し、周知リストを自動で作成する。

第4章 よくある失敗と、それを乗り越えるための処方箋

AI導入は魔法の杖ではありません。多くの企業がつまずく典型的な失敗パターンとその対策を知っておくことで、無駄な遠回りを避けられます。

5-1. よくある3つの誤解

- 誤解1:「AIは万能で、導入すれば全ての業務が自動化できる」

- 現実: AIにも得意・不得意があります。特に、判断に高い説明責任が求められる領域や、倫理的な配慮が必要な業務は、人間の関与が不可欠です。AIはあくまで「強力なアシスタント」と位置づけ、人間との協業を前提に設計することが重要です。

- 誤解2:「トップダウンで一気に導入すれば、最も速く浸透する」

- 現実: 強制されたツールは、現場で形骸化しがちです。前述の通り、現場の中間層が「使ってみたい」「便利だ」と実感することが普及の鍵です。ボトムアップの小さな成功体験を、トップが支援し全社に広げていく、という両輪のアプローチが理想的です。

- 誤解3:「導入の目的はコスト削減だけだ」

- 現実: コスト削減は重要な成果の一つですが、それだけではありません。「意思決定のスピード向上」「従業員の創造的な時間の創出」「コンプライアンス強化」といった、企業の競争優位に直結する価値を見過ごしてはいけません。

5-2. 典型的な失敗パターンと処方箋

| 失敗パターン | 処方箋 |

|---|---|

| ルール不在でカオス化 各々が自由に使い始め、機密情報漏えいや著作権侵害のリスクが放置される。 | ガードレールを先に整備する 本格導入の前に、最低限の利用ポリシー、入力禁止情報の定義、監査ログの取得方法を定めてからスタートする。 |

| 幻覚(誤情報)を鵜呑みに AIが生成したもっともらしい嘘の情報を信じてしまい、業務上のミスや誤った意思決定につながる。 | 二重チェックを文化にする AIの出力は「下書き」と位置づけ、必ず人間がファクトチェックを行う運用を徹底する。特に社外に出す情報や、重要な判断材料は複数人での確認を義務化する。 |

| 効果測定がなくやりっぱなし 「何となく便利になった」で終わり、投資対効果を説明できず、次の展開につながらない。 | Before/Afterを数値で測る 導入前に必ずKPI(処理時間、エラー率など)を測定しておく。パイロット運用後に数値を比較し、成果を定量的に示す。 |

| 現場が自走できない 導入したツールが複雑で、一部のITに詳しい人しか使えず、結局Excel作業に戻ってしまう。 | 使いやすさとテンプレートを重視 直感的なUIのツールを選定する。加えて、「この業務ならこのプロンプト」という成功事例のテンプレートを共有し、誰もが簡単に成果を出せるように支援する。 |

第5章 経営層を説得するビジネスケースの作り方

AI導入には投資が伴います。経営層の理解と協力を得るためには、その価値を定量的・定性的な両面から、説得力をもって示す必要があります。

6-1. 投資対効果(ROI)を数字で語る

まずは、削減できるコストを具体的に数値化します。

年間削減時間(時間) = 対象業務の年間件数 × 1件あたりの削減時間

年間削減コスト(円) = 年間削減時間 × 平均時給(人件費係数)

これに加えて、エラー削減による手戻りコストの減少や、残業代の抑制なども加味できます。

6-2. 数字以上の価値をストーリーで語る

コスト削減効果に加え、以下の3つの価値を強調することで、提案の説得力が増します。

- スピード価値(競争優位性):

- 「月次決算が3日早まれば、経営判断も3日早くなる。市場の変化に迅速に対応できるようになります。」

- 「契約書レビューの時間が半減すれば、商談のクロージングまでの期間も短縮できます。」

- リスク低減価値(守りの強化):

- 「人的ミスによる情報漏えいや、法改正への対応漏れといったコンプライアンスリスクを低減できます。」

- 「ベテラン社員の退職による業務ノウハウの喪失リスクを、AIによる業務標準化でヘッジできます。」

- 人材価値の最大化(攻めへの転換):

- 「単純作業から解放された社員が、業務プロセスの改善提案や、より戦略的な企画業務に時間を使えるようになります。これは、未来への投資です。」

6-3. 事例を効果的に見せる

具体的な成功事例の数字は、何よりの説得材料になります。

- 国内大手消費財メーカーの事例: 経理部門に特化したAIを導入し、請求書1件の処理時間を平均6分の1に短縮。月数千件に及ぶ処理時間を大幅に削減した。

- 国内大手BtoB企業の事例: 全社的に生成AIを導入し、資料作成や情報収集の時間を削減。年間で18.6万時間に相当する業務効率化を達成したと試算。

- 海外EC企業の事例: カスタマーサポートにAIチャットボットを導入し、問い合わせの90%を一次対応。オペレーターは複雑な案件に集中できるようになり、顧客満足度も向上。

第6章 未来のバックオフィス像:新しい職務と必須スキル

AIの普及は、バックオフィスで働く人々の役割と、求められるスキルセットを大きく変えていきます。

7-1. 新たに生まれる職務像

- 業務プロセスデザイナー: 既存の業務フローを分析し、どこにAIを適用し、どこをRPAに任せ、どこを人間が担うべきかを設計・再構築する専門家。

- AI運用・ガバナンスリード: 全社のAI利用ポリシーを策定・更新し、効果的なプロンプト資産を管理・共有。AIの品質評価や倫理的な課題に対応する、部門横断的な役割。

7-2. これから必須になる4つのコアスキル

- 業務ドメイン知識の言語化能力: 担当業務の目的、制約条件、評価指標を深く理解し、それをAIにも分かる明確な言葉(プロンプト)で指示できる能力。

- クリティカルシンキング(批判的思考): AIの出力を鵜呑みにせず、その情報の正しさ、偏り、背景にある文脈を冷静に評価し、吟味する能力。

- 倫理・コンプライアンス感度: 個人情報保護法、著作権、社内規程といったルールを遵守し、AIの利用が倫理的に問題ないかを判断できる高い感度。

- データリテラシー: AIに与える入力データの品質が、出力の品質を左右することを理解し、AIが出力したログや分析結果を正しく解釈できる能力。

第7章 よくある質問(FAQ)

Q1. AI導入、まず何から手をつければいいですか?

A. まずは「文書の確認・校正」や「議事録の要約」など、効果を実感しやすく、かつリスクが低い業務から始めるのがお勧めです。最初のステップとして、対象業務をいくつかリストアップし、それぞれの現状の処理時間や件数を測定することから始めましょう。90日で成果を出せる小さなパイロットプロジェクトを計画するのが成功の秘訣です。

Q2. AIとRPAの境界線がよく分かりません。

A. シンプルに言えば、RPAは「手足」、AIは「脳」の一部と考えると分かりやすいです。RPAは「決まった手順を、決められた通りに繰り返す」のが得意です。一方、AIは「文脈を理解し、分類・要約し、判断の候補を提案する」のが得意です。判断が絡む部分をAIに、その後の定型操作をRPAに任せる「連携」が最も効果的です。

Q3. セキュリティが不安です。最低限どんな対策が必要ですか?

A. 最低限、次の4点は導入初期に整備してください。

- 機密情報(個人情報、顧客情報など)の入力禁止ルールの策定と周知。

- 会社が許可したツールのみを利用する利用ポリシーの策定。

- 誰がいつ何をしたか追跡できる監査ログの取得設定。

- 重要な成果物は必ず人間が二重チェックする運用の徹底。

Q4. 導入効果を上司にどう説明すれば良いですか?

A. 「時間削減 × 人件費」という直接的なコスト削減効果を数値で示すのが基本です。それに加え、「意思決定のスピードが上がり、ビジネスチャンスを逃さなくなる」「人的ミスが減り、コンプライアンスリスクが低減する」といった、企業の競争力や信頼性向上につながる間接的な価値も合わせて説明すると、より説得力が増します。

Q5. 社内の抵抗勢力をどう説得すれば良いでしょうか?

A. 全員を一度に説得しようとする必要はありません。「2:6:2の法則」を意識し、まずは変化に前向きな2割の社員に協力してもらい、小さな成功事例を作ります。その成功体験を「議事録作成が3分で終わった」のように具体的なメリットとして、様子見をしている6割の中間層に共有しましょう。彼らが「便利そうだ」と感じ始めると、組織全体の雰囲気が変わっていきます。

まとめと次のアクション

本記事では、AIがバックオフィス業務にもたらす変革は、単なる効率化に留まらず、その役割を「統制者」から「全員最適の環境設計者」へと進化させるものであることを解説してきました。

【本記事の重要ポイント】

- 役割の進化: バックオフィスは、AIを駆使して全従業員の生産性を最大化する「環境設計者」へ。

- 人間のコア業務: AI時代に人間が集中すべきは、高度な「意思決定」と「実行」。

- 成功の鍵: トップダウンではなく、現場の小さな成功体験から始めるボトムアップのアプローチが有効。

- 最強の組み合わせ: AIの「判断」とRPAの「実行」を連携させることで、プロセス全体を高度に自動化できる。

- リスク管理: 事前のルール整備(ポリシー、ログ、二重チェック)が、安全な活用のための生命線。

AIはもはや遠い未来の技術ではありません。それは、日々の業務の質を高め、私たちをより創造的で価値ある仕事へと導いてくれる、強力なパートナーです。

【明日から始める90日アクションプラン】

- (〜2週目)準備: あなたのチームの業務を10個棚卸しし、効果が出やすくリスクが低いトップ3を選定。現状のKPI(処理時間など)を測定し、最低限の利用ルールを定める。

- (〜10週目)試行: 選んだ業務でパイロット運用を開始。週に一度のレビュー会で、うまくいったプロンプトや改善点を共有し、小さな成功体験を積み重ねる。

- (〜13週目)評価と計画: パイロット運用の成果をBefore/Afterの数値でまとめ、経営層に報告。その結果を基に、次の展開計画を立てる。

変化の波は、待ってくれません。しかし、恐れる必要はありません。まずは小さな一歩を踏み出し、速く学び、改善していく。その繰り返しが、あなたの部署を、そして会社全体を、次のステージへと導く原動力となるはずです。