- 1 イベント運営の参加者管理とメール配信を自動化する実践ガイド:規模・体制・予算で選ぶ最適解

- 2 1. 基礎理解:イベント自動化の射程と成功の前提

- 3 2. 実践ガイド:設計から初回ローンチまでの7ステップ

- 4 3. 4つのアプローチ比較:あなたの組織に最適なのはどれ?

- 5 4. シナリオで理解する:一連の自動化フロー具体例

- 6 5. 選定を間違えないための7つの問い

- 7 6. よくある失敗とそれを回避するための対策

- 8 7. 成果を可視化するKPIとベンチマーク

- 9 8. 【結論】規模別・体制別のおすすめ構成

- 10 9. 今すぐ使えるテンプレートとチェックリスト

- 11 10. ツール別・導入ステップの詳細

- 12 11. FAQ(よくある質問)

- 13 12. まとめと、あなたが今日から始めるべきこと

イベント運営の参加者管理とメール配信を自動化する実践ガイド:規模・体制・予算で選ぶ最適解

「またリストの突き合わせか…」「リマインドメール、送り忘れてないよな…」

イベントの成功を夢見て企画したはずが、気づけば申込者リストの管理、決済状況の確認、そして数種類にも及ぶ案内メールの送信といった、膨大で繰り返しの多い手作業に追われていませんか?

イベントの成否は、当日のコンテンツだけでなく、参加者が申し込みをした瞬間から、イベント後のフォローアップまで続く一連の体験(エクスペリエンス)全体で決まります。しかし、現場では参加者リストの更新、リマインドメール、受付連携、サンクスメールといった重要なコミュニケーションが、気力と体力を頼りにした手作業で回っているケースが後を絶ちません。

ある調査によれば、ビジネスパーソンがメール1通を作成するのに費やす時間は平均で6分5秒、1日のメール受信数は66.87通にも上るといいます。イベント運営では、これを何十、何百という参加者に対して行うのですから、その負担は計り知れません。人的ミスが起きない方が不思議なくらいです。

この記事では、そんな「手作業の限界」に直面しているイベント主催者、運営担当者のあなたに向けて、参加者管理とメール配信の自動化を、組織の規模・技術力・予算に応じて最短距離で実現する方法を体系的に解説します。

読み終える頃には、あなたの組織に最適な自動化のアプローチが見つかり、明日から着手できる具体的な実行計画と、ツール選定のための明確な基準が手に入っていることをお約束します。

この記事の要点(約90秒で概要を把握)

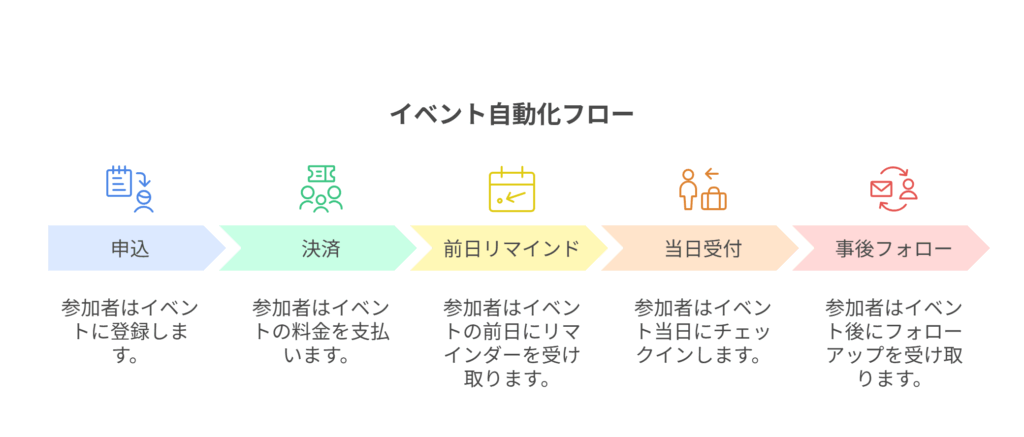

- 自動化の全体像: 自動化は単なる「メール送信」に留まりません。申込フォームへの入力から決済、受付、そしてイベント後のフォローアップまで、参加者に関わる業務全体を一気通貫で設計することが成功のカギです。

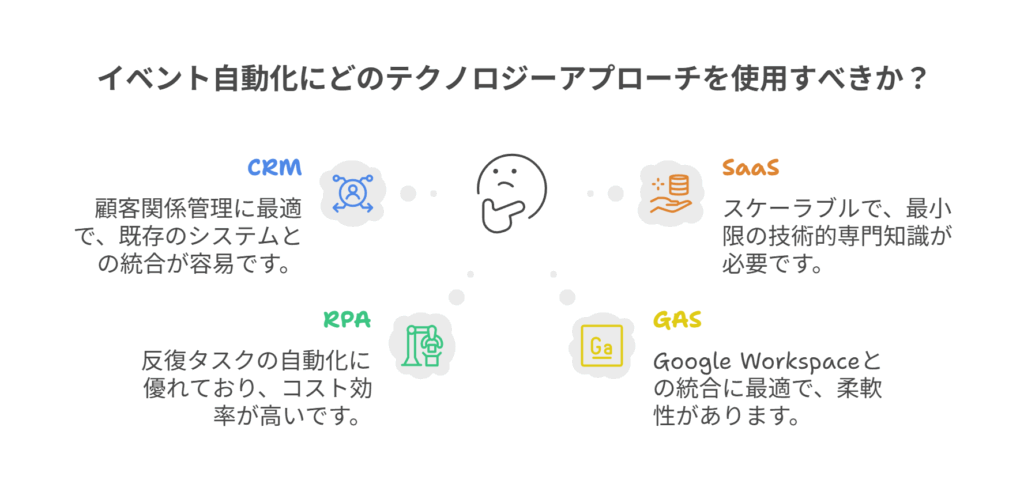

- 4つの選択肢: 自動化を実現するアプローチは主に4系統あります。①業務特化CRMの自動化機能、②RPA、③GAS (Google Apps Script)、④イベント管理SaaSの中から、自社の状況に合ったものを選びます。

- 選び方の基準: 大規模で厳格な運用が求められるなら「CRM」。既存の業務フローを活かしつつ橋渡しするなら「RPA」。小規模かつ低予算で始めたいなら「GAS」。申込から受付まで一元管理したいなら「SaaS」が適しています。

- 具体的な自動化例: イベント開始6時間前のリマインドメール送信、参加者のステータス(決済済み/未決済など)に応じたメール文面の自動分岐、運営責任者への日次サマリーレポート通知、送信エラーの自動追跡などが実現可能です。

- 期待できる数値効果: メール関連業務は特に負荷が高く、例えばRPAを活用した事例では、年間340時間や月間360時間といった規模の工数削減が報告されています。

- 始め方とコスト感: 無料でスモールスタートするならGASが有力です(ただし1日約100通の送信上限に注意)。決済やQR受付まで含めて本格的に効率化するなら、イベント管理SaaSの利用が現実的です(決済手数料は2.99%〜などが一例)。

1. 基礎理解:イベント自動化の射程と成功の前提

具体的な手法に飛びつく前に、まずは「何のために、何を自動化するのか」という目的と全体像を明確にしましょう。この土台がしっかりしていると、後々のツール選定や設計で迷走することがなくなります。

1-1. 目的は「効率化」と「体験向上」の二軸で定義する

自動化の目的を明確にすることで、施策の優先順位が決まり、関係者の協力も得やすくなります。目的は大きく分けて2つです。

- 運営効率化(守りの自動化):

- 人的ミスの削減: 宛名間違い、送信漏れ、二重送信といったヒューマンエラーを根絶します。

- 重複作業の廃止: 申込リストへの転記、ステータスの手動更新といった無駄な作業をなくします。

- レポーティングの自動化: 申込数や入金状況の集計作業から解放され、意思決定に集中できます。

- 参加者体験の向上(攻めの自動化):

- スムーズな体験の提供: 申込、決済、当日の受付といった一連の流れをシームレスにつなぎ、参加者のストレスを軽減します。

- タイムリーな情報提供: 申込直後の確認メール、前日のリマインドなど、参加者が必要とする情報を最適なタイミングで届け、安心感を醸成します。

- 丁寧な事後コミュニケーション: 参加・欠席に応じて内容を変えたフォローメールを送ることで、一人ひとりに向き合っている姿勢を示し、エンゲージメントを高めます。

この二つの目的はトレードオフではありません。運営が効率化されれば、担当者はよりクリエイティブな仕事や、参加者との個別コミュニケーションに時間を使えるようになり、結果的に参加者体験も向上するという好循環が生まれます。

1-2. 「参加者ステータス」という共通言語を用意する

自動化設計の要となるのが、「参加者ステータス(状態)」の定義です。これが曖昧だと、誰にどのメールを送るべきかの判断がブレてしまい、誤送信の原因になります。

最低限、以下の状態を定義し、チーム内で「誰が見ても同じ意味で理解できる」ように共通言語化しましょう。

- 申込未完了: フォーム入力を開始したが、完了していない状態。

- 申込済(決済待ち): 申込は完了したが、支払いが確認できていない状態。

- 申込済(決済済): 申込・支払いが共に完了している状態。

- 参加確定: 運営側が参加を正式に承認した状態。(決済済とほぼ同義の場合も)

- 参加済: イベント当日に受付を済ませ、来場が確認された状態。

- 欠席: 参加確定後にキャンセルした、または当日来場しなかった状態。

- フォロー完了: イベント後のアンケート回答や資料送付が完了した状態。

この「状態」をトリガー(引き金)として、「この状態になったら、このメールを送る」というルールを紐づけていくことで、自動化の設計が驚くほどシンプルかつ堅牢になります。

1-3. 自動化の引き金となる典型的なイベント(トリガー)を理解する

自動化のルールは、「いつ(When)」または「何が起きたら(What)」というトリガーと、「何をするか(Action)」の組み合わせで定義します。主なトリガーは以下の3種類です。

- 時間ベースのトリガー: 特定の日時を起点に処理を実行します。

- 例:イベント開催前日の午前9時、イベント開始6時間前、イベント終了直後

- ステータスベースのトリガー: 参加者の状態変化を起点に処理を実行します。

- 例:申込が完了した時、決済が完了した時、受付でチェックインした時

- 例外ベースのトリガー: 予期せぬ事態が発生した時に処理を実行します。

- 例:メールの送信に失敗した時、重複した申込があった時、定員を超過した時

実際の運用では、「イベント前日の午前9時(時間トリガー)に、ステータスが『参加確定』になっている人(状態トリガー)にリマインドメールを送る」というように、複数のトリガーを組み合わせて、より現実に即したきめ細やかな自動化を実現します。

1-4. すべての成功は「データの一元化」から始まる

自動化の最大の敵は、情報がバラバラに散在している「データのサイロ化」です。

- 申込フォームのデータはAシステム

- 参加者リストはBさんのExcelファイル

- 決済情報はC社のサービス

- メールの送信履歴はDさんのPCの中

このような状態では、正確なステータス管理は不可能であり、自動化を試みてもデータの不整合によるトラブルが多発します。

- フォーム入力からリストへの自動反映: 申込があれば、リアルタイムで参加者マスターリストに情報が追加される。

- リストのステータス更新の連動: 当日の受付システムとマスターリストが連携し、チェックインと同時にステータスが「参加済」に変わる。

- 各種ログの記録: メールの送信履歴やエラーの発生状況が自動で記録され、いつでも追跡できる。

これから自動化を始めるなら、何よりもまず「信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)」となる参加者マスターをどこに置くかを決め、可能な限りそこに情報を集約する設計を心がけてください。

1-5. 忘れてはならない法令・配慮事項

自動化は便利ですが、参加者の個人情報を扱う以上、関連法規の遵守とプライバシーへの配慮が不可欠です。専門家ではありませんが、最低限の知識として押さえておきましょう。

- 個人情報の取り扱い: 参加者情報を収集する際は、利用目的を明示し、適切な同意を得ることが基本です。また、情報へのアクセス権限を適切に管理し、不要になったデータは安全に破棄するルールを定めます。

- 特定電子メール法: 広告・宣伝を含む案内メールを送信する場合、受信者の事前同意(オプトイン)が必要です。また、メール本文には送信者の氏名や住所、そして配信停止(オプトアウト)の方法を明確に記載する義務があります。

- 決済情報の保護: クレジットカード情報などの決済情報は、自社で保持・管理するのを避け、PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)に準拠した専門の決済代行サービスに任せるのが最も安全で確実です。

具体的な運用については、必ず自社の法務部門や社内規程を確認し、それに従って進めてください。

2. 実践ガイド:設計から初回ローンチまでの7ステップ

ここからは、実際に自動化の仕組みを構築していくための具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。この通りに進めれば、抜け漏れなく、再現性の高い自動化を実現できます。

ステップ1:成功の前提を固める(計画フェーズ:約1日)

- KPIを2〜3個に絞る: 自動化の成果を測るための指標を決めます。「来場率」「アンケート回答率」「決済完了率」など、今回のイベントで特に改善したい指標を2〜3個に絞り込み、関係者で合意します。

- 参加者セグメントを定義する: すべての参加者に同じメールを送るわけではありません。「一般参加者」「VIP」「登壇者」「スポンサー」など、コミュニケーションを変えるべきグループを洗い出します。

- ユーザーストーリーを描く: 参加者の一連の体験を時系列で書き出します。「サイト訪問 → 申込フォーム入力 → 決済 → 申込完了メール受信 → 前日リマインド受信 → 当日受付 → イベント参加 → 事後フォローメール受信」といった流れを一枚の絵にすることで、どこに自動化を組み込むべきかが見えてきます。

ステップ2:データモデルを設計する(設計フェーズ:約半日)

- 管理項目を洗い出す: 参加者マスターリストで管理すべき項目(列)をすべてリストアップします。

- 必須項目: 氏名、メールアドレス、参加区分(セグメント)、申込日時、支払状況、受付状況、出欠ステータス、最終メール送信日時など。

- 付帯項目: 会社名、役職、同伴者情報、特定セッションの選択、食事制限の有無、領収書の要否など。

- 更新責任を明確にする: 各項目について、「どのタイミングで」「誰が(またはどのシステムが)」情報を更新するのかを定義します。例えば、「支払状況」は決済システムが更新し、「受付状況」は当日の受付担当者が更新する、といった具合です。これにより、データの鮮度と正確性が保たれます。

ステップ3:自動メールの台本を作る(設計フェーズ:約半日)

- 各タイミングで送るメールの骨子を作成します。

- 申込直後: 申込内容の確認と、次のアクション(決済手続きや当日の案内ページのリンクなど)を明確に伝えます。

- 決済完了時: 領収書に関する案内と、当日の受付で必要になるQRコードなどを送付します。

- イベント前日: 会場へのアクセス、持ち物、緊急連絡先など、直前に確認したい情報をまとめます。

- イベント開始6時間前: 天候に応じた注意喚起や、最新のプログラム情報などを補足的に送ります。(オンラインイベントなら接続URLの再案内など)

- イベント終了直後: まずは参加へのお礼を伝え、アンケートや資料ダウンロードの案内、次回のイベント告知などを送ります。

- 分岐シナリオを考慮する: 「参加者」と「欠席者」で送る内容を変えます。参加者には当日の資料を、欠席者には後日公開されるアーカイブ動画の案内を送る、といったパーソナライズを行います。

- ポイント: 長文は避け、箇条書きやリンクを多用して、スマートフォンで読まれることを前提とした実用性重視の構成にしましょう。

ステップ4:トリガーと分岐のロジックを設計する(設計フェーズ:約半日)

- 「誰に」「いつ」「何を」「誰から」送るかを一覧表にまとめます。

- 時刻トリガー: 前日午前9時、開始6時間前、終了1時間後など、具体的な時間を定義します。

- 条件分岐: 「決済済みの人のみ」「登壇者セグメントのみ」「ステータスが『欠席』に変更された人は除外する」など、送信対象を絞り込むためのルールを明確にします。

- 管理者通知: 「毎日17時に申込状況のサマリーを運営チームに送る」「メール送信エラーが発生したら、即時にシステム担当者に通知する」といった、内部向けの通知ルールも設計します。

ステップ5:ツールを選定し初期セットアップを行う(実装フェーズ:1〜3日)

- 4つのアプローチ(後述)から最適なものを選択します。

- CRM内蔵機能 / RPA / GAS / イベント管理SaaS

- 選定時の必須条件をチェックします。

- データが一元管理できるか?

- 送信エラーのログが残り、追跡できるか?

- メールの到達結果(開封率など)が可視化できるか?

- 配信停止の仕組みは用意されているか?

- 既存資産との連携性を確認します。

- 現在使っているスプレッドシートや申込フォーム、決済システムを活かせるか、それとも乗り換えが必要かを見極めます。

ステップ6:テストとローンチ(テストフェーズ:約半日)

- 少人数でのドライラン: 運営メンバーのメールアドレスを対象に、本番と同じシナリオでメールが送信されるかをテストします。決済済み/未済み、参加/欠席など、すべての分岐パターンを網羅的に確認します。

- 技術的な項目の確認:

- 時刻トリガーのタイムゾーン設定は正しいか?(特に海外参加者がいる場合)

- 送信者名、差出人アドレス、返信先アドレスは意図通りに設定されているか?

- 内部通知の確認:

- 管理者向けのサマリーレポートやエラー通知メールが、設計通りに届くことを確認します。

ステップ7:本番運用とモニタリング(運用フェーズ:イベント期間中)

- ローンチ: テストで問題がなければ、いよいよ本番の参加者に対して自動化を有効にします。

- – モニタリング: ダッシュボードやログを定期的に確認し、エラーが発生していないか、意図しない挙動がないかを監視します。

- 振り返りと改善: イベント終了後、設定したKPIが達成できたかを評価し、次回の改善点を洗い出します。

3. 4つのアプローチ比較:あなたの組織に最適なのはどれ?

イベント運営の自動化を実現するツールや手法は一つではありません。ここでは代表的な4つのアプローチを紹介し、それぞれの特徴、得意分野、そしてどんなケースに向いているのかを比較します。

3-1. 業務特化CRMの自動化機能

概要:

多くのCRM(顧客関係管理)ツールには、特定の条件に基づいてメール送信やタスク作成を自動化するワークフロー機能が備わっています。参加者をCRM上の「取引先担当者」や「リード」として管理し、そのステータス(例:Attended, Signed など)や時間条件(例:イベント開始6時間前)に応じて、あらかじめ用意したメールテンプレートを自動配信します。

得意分野:

- 厳格なガバナンス: 詳細な権限管理や操作ログの記録(監査対応)が得意で、複数部門が関わる大規模イベントでも統制が取りやすいです。

- コンプライアンス要件: 医療、金融、教育など、個人情報の取り扱いに厳しい規制がある業界での利用に適しています。

- 顧客情報との連携: イベント参加履歴を顧客の活動履歴として一元管理し、その後の営業活動やマーケティング施策にシームレスに繋げられます。

導入の目安:

- 既に全社的にCRMが導入されており、それが業務の主軸となっている組織。

- 年間を通じて多数の大規模・高頻度なイベントを運営している企業。

導入のポイント:

- CRM内の参加者オブジェクトの「ステータス」の定義と、その更新ルールを現場に徹底させることが、誤送信を防ぐ最大の鍵です。

- 管理者への日次サマリーレポートを自動化することで、運用状況の「滑り」を早期に検知し、手遅れになる前に対処できます。

3-2. RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

概要:

RPAは、人間がPC上で行うマウス操作やキーボード入力を記録・再現する「ソフトウェアロボット」です。既存のアプリケーション(Webフォーム、Excel、メールソフトなど)をそのまま使いながら、それらの間で行われるデータのコピー&ペーストや転記といった定型作業を自動化します。プログラミング不要で導入できるツールも増えています。

得意分野:

- 既存システムの橋渡し: 「申込フォームのデータをExcelに転記し、そのリストを元にメールソフトで一斉送信する」といった、複数の独立したシステムをまたぐ業務の自動化に強みを発揮します。

- ボトルネックの解消: 情報システム部門によるシステム改修を待たずに、現場主導で迅速に業務改善を進めたい場合に有効です。

イベント運営での適用例:

- 複数の申込フォーム(Googleフォーム、Webサイトのフォームなど)から送られてくる申込通知メールをRPAが巡回し、情報を一つの管理用スプレッドシートに集約する。

- 毎朝決まった時間に管理用スプレッドシートを開き、参加見込み数や決済状況をグラフ化してレポートを作成し、関係者にメールで送信する。

- イベント当日は、30分おきに来場者数の進捗をSlackに自動投稿する。

注意点:

- RPAは画面上の見た目や位置に依存するため、Webサイトのデザイン変更やExcelの列の入れ替えなど、画面構成の変更に弱いという特性があります。運用設計時に、こうした変更への対応ルール(変更管理プロセス)を組み込んでおくことが重要です。

- ロボットが正しく動いたか、エラーで停止していないかを確認するためのログ保存と、エラー発生時に人間が手動で復旧するための手順書を必ず用意しておく必要があります。

3-3. GAS(Google Apps Script)

概要:

Googleスプレッドシートを参加者データベースとして活用し、Gmailと連携させてメールを自動送信する、非常に低コストで始められるアプローチです。JavaScriptベースの簡単なスクリプトを書くことで、「毎日朝8時にトリガーを発動し、スプレッドシートを読み込んで、開催日が翌日に迫っている参加者にリマインドメールを送る」といった処理を自動化できます。

制約:

- 無料のGoogleアカウント(Gmail)で利用する場合、1日あたりに送信できるメールの上限は約100通という目安があります。これを超えると送信が制限されるため、大規模イベントには向きません。

- 個人のGmailアカウントで運用すると、その人が異動・退職した際にメンテナンス不能になるリスクがあります。組織で利用する場合は、共有のGoogle Workspaceアカウントで運用することを強く推奨します。

向いているケース:

- 参加者100名以下の小規模イベントや、社内イベント、コミュニティ運営。

- 予算が限られており、とにかく低コストかつスピーディーに始めたい場合。

- 自分たちで細かく挙動をカスタマイズしたい技術力のあるチーム。

運用のコツ:

- スプレッドシートのステータス入力欄は、手打ちではなくプルダウンリストにして入力値を統一させ、表記ゆれを防ぎます。

- 送信が完了した行には、最終送信日時を記録する列を設け、二重送信を確実に防止します。

- スクリプトの最後に、その日送信した件数やエラーの有無を管理者にメールでサマリー報告する処理を入れておくと、運用の透明性が高まります。

3-4. イベント管理SaaS

概要:

イベント運営に必要な機能がオールインワンで提供されるクラウドサービスです。申込フォームの作成、参加者リストの自動生成、QRコードによる受付、オンライン決済、セグメント別のメール一括配信といった機能が、プログラミング不要のノーコードで利用できます。

得意分野:

- 一元管理と導入スピード: 申込情報、決済情報、参加状況が最初から一つのプラットフォームに統合されているため、情報が分散せず、導入後すぐに運用を開始できます。

- 運営フロー全体の効率化: メール配信だけでなく、決済の手間や当日の受付行列といった、イベント運営全体のボトルネックをまとめて解決できます。

向いているケース:

- IT専門のリソースが限られており、手軽に高度な仕組みを導入したい組織。

- メール配信だけでなく、申込から決済、受付、事後フォローまで、運営プロセス全体を抜本的に効率化したいと考えている場合。

選定のポイント:

- 料金体系: チケット販売額に応じた手数料がかかる「従量課金制」か、月額・年額の「固定制」か。自社のイベント開催頻度や規模に合ったプランを選びます。

- 外部ツールとの連携: 既存のCRMやMA(マーケティングオートメーション)ツール、会計ソフトなどとデータ連携が可能かを確認します。

- 当日の受付性能: スマートフォンアプリでのQRコード読み取りはスムーズか。インターネット回線が不安定な場合でも受付が可能なオフライン対応機能があるかは、大規模イベントでは特に重要です。

4. シナリオで理解する:一連の自動化フロー具体例

理論だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、ある架空のセミナーイベントを例に、申込から事後フォローまでの一連の自動化フローがどのように機能するかを見ていきましょう。

4-1. イベント前日〜当日〜翌日の自動コミュニケーション

[申込直後]

- トリガー: 参加者が申込フォームを送信完了

- アクション: システムが自動で「受領確認メール」を送信

- メール内容: 申込内容の控え、決済手続きの案内(未決済の場合)、よくある質問(FAQ)ページのリンクを記載。参加者の「申し込みがちゃんとできたかな?」という不安を即座に解消します。

[決済直後]

- トリガー: 決済システムから決済完了通知を受信

- アクション: 参加者のステータスを「決済済」に自動更新し、「決済完了メール」を送信

- メール内容: 領収書の発行方法、当日の受付で提示するQRコード、会場の詳細情報を記載。

[イベント前日 午前8時]

- トリガー: 時間(イベント開催日時の24時間前)

- 条件: ステータスが「決済済」または「参加確定」の参加者のみ

- アクション: 「最終リマインドメール」を送信

- メール内容: 持ち物、会場へのアクセス方法(地図リンク)、当日の緊急連絡先などを簡潔にまとめる。遅刻した場合の入室方法なども記載しておくと親切です。

[イベント開始6時間前]

- トリガー: 時間(イベント開始日時の6時間前)

- 条件: 参加者セグメントが「登壇者」または「スポンサー」の人のみ

- アクション: 特別案内メールを送信

- メール内容: 集合時間、控室の場所、機材チェックの段取りなど、一般参加者とは異なる特別な情報を伝えます。

[イベント終了1時間後]

- トリガー: 時間(イベント終了日時の1時間後)

- アクション: ステータスに応じてメール内容を分岐させて送信

- 参加済の人へ: 「ご参加ありがとうございました」という件名で、お礼の言葉、アンケートフォームへのリンク、当日の投影資料ダウンロードURLを記載。

- 欠席の人へ: 「本日はご欠席のご連絡ありがとうございました」といった件名で、後日アーカイブ動画を公開する旨などを案内。

[運営向け内部通知]

- 毎日17時: その日の新規申込数、決済完了率、参加確定数、発生したエラー件数などを集計し、運営チームのSlackチャンネルやメーリングリストにサマリーを自動投稿。

- エラー発生時: メール送信に失敗した場合など、即時対応が必要なエラーが発生した際には、システム担当者にエラー内容と対象者の情報を即時通知。

4-2. 当日の受付とステータスのリアルタイム更新

自動化の真価は、当日のオペレーションと連動した時に最大限に発揮されます。

- QR受付: 参加者が提示したQRコードを受付担当者がスマートフォンアプリで読み取ると、その瞬間に参加者マスターリストのステータスが「参加済」に自動で更新されます。

- リアルタイム連動: このステータス更新により、イベント終了後のフォローメールの分岐(参加者向け/欠席者向け)が自動的に確定します。手作業での出欠確認や、それに伴う事後メールの仕分け作業は一切不要になります。

- オフライン対策: 万が一、会場のインターネット回線が不安定になっても対応できるよう、受付リストを事前にアプリ内にキャッシュ(一時保存)し、通信回復後に同期できる機能があると安心です。

このように、情報の流れを設計し、トリガーとアクションを定義することで、運営チームは定型業務から解放され、参加者への「おもてなし」という本来の業務に集中できるようになるのです。

5. 選定を間違えないための7つの問い

ここまで読んできて、選択肢が多岐にわたるため、かえって迷ってしまったかもしれません。自社に最適なアプローチを選ぶために、以下の7つの質問に答えてみてください。

- イベントの規模と頻度は?

- 年に1回の数十人規模のイベントか、それとも毎週開催される数百人規模のセミナーか。規模が大きく頻度が高いほど、SaaSやCRMのような堅牢な基盤が適しています。

- 誰が運用するのか?

- 現場のイベント担当者だけで完結させたいのか、情報システム部門の協力が得られるのか、あるいは外部の専門業者に委託するのか。運用体制によって、求められるツールの使いやすさやサポート体制が変わります。

- 既存データはどこにあるか?

- すでにお客様の情報がCRMに蓄積されているのか、それともスプレッドシートで管理しているのか。既存のデータ資産を活かせるかどうかは、移行コストに大きく影響します。

- セキュリティ要件はどのレベルか?

- 個人情報の取り扱いについて、社内で厳しいセキュリティポリシーや監査要件があるか。アクセス権限の管理や操作ログの取得が必須なら、CRMや高機能なSaaSが選択肢になります。

- どこまでを一元化したいか?

- 当面はメール配信の自動化だけで十分か、それとも将来的には申込、決済、受付、アンケートまで、すべてのプロセスを一つのシステムで完結させたいか。将来の拡張性を見据えて選びましょう。

- カスタマイズの自由度と、保守のしやすさのバランスは?

- GASのように自由にカスタマイズできるが自己責任で保守が必要なものと、SaaSのように機能は限定されるがメーカーが保守してくれるもの、どちらが自社の文化に合っているか。

- トータルコストは?

- 初期導入費用だけでなく、月額・年額のランニングコスト、決済手数料、そして見落としがちな「学習コスト」や「保守運用にかかる人件費」まで含めたトータルコストで比較検討することが重要です。

6. よくある失敗とそれを回避するための対策

自動化は強力な武器ですが、設計や運用を誤ると大きなトラブルにつながる可能性もあります。ここでは、先人たちが経験した典型的な失敗例と、それを未然に防ぐための具体的な回避策を紹介します。

- 失敗1:情報の分散管理による重複・誤送信

- 原因: 申込リストとメール配信リストが別々に存在し、同期が手動で行われている。

- 回避策: 参加者マスターを一元化し、「信頼できる唯一の情報源」を定義する。メール配信の対象者は、必ずこのマスターリストの「状態(ステータス)」を元に抽出するルールを徹底する。

- 失敗2:タイミングのズレによる混乱

- 原因: 「前日」の定義が曖昧で、夜中にリマインドメールが送られてしまった。時差を考慮していなかった。

- 回避策: 「前日午前9時」「開始6時間前」のように、送信基準を具体的に明文化する。テスト段階で、様々な時間帯をシミュレーションして挙動を確認する。

- 失敗3:対象外のセグメントへの誤送信

- 原因: 送信対象のフィルタリング設定が不十分で、未決済の人にも決済完了メールを送ってしまった。

- 回避策: 「決済済み」「参加確定」といったステータスでのフィルタリングを必須条件にする。送信実行前の最終確認画面で、対象件数が想定と大きく異なっていないかを目視で確認するフローを組み込む。

- 失敗4:送信エラーの未検知

- 原因: 送信エラーが発生しても誰も気づかず、重要な案内が届いていない参加者がいた。

- 回避策: 送信結果のサマリーとエラーログを、運営担当者に自動で通知する仕組みを構築する。エラーが発生した場合の再送ポリシー(誰が、いつ、どのように再送するか)を事前に定義しておく。

- 失敗5:無料プランの制限超過

- 原因: GASの無料枠で運用していたが、申込者数が想定を超え、上限(約100通/日)に達してしまい、リマインドメールが一部の人にしか送られなかった。

- 回避策: 利用するツールの無料プランや下位プランの制限(送信数、登録者数など)を事前に正確に把握し、余裕を持ったプランを選定する。

- 失敗6:当日の受付状況と事後メールの不整合

- 原因: 当日の受付記録が手書きのリストで、事後のデータ反映に時間がかかり、欠席した人にも参加お礼メールを送ってしまった。

- 回避策: QR受付などを導入し、受付でのステータス更新が参加者マスターに即時反映される仕組みを作る。オフラインで受付した場合は、イベント終了後すぐにデータを同期する手順を確立しておく。

7. 成果を可視化するKPIとベンチマーク

自動化の取り組みを継続し、改善していくためには、その成果を客観的な数値で評価することが不可欠です。イベントのフェーズごとに、以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設定し、定点観測しましょう。

- 事前工程(申込〜決済)

- 申込→決済転換率: 申込をした人のうち、何パーセントが決済まで完了したか。

- 決済までの平均所要時間: 申込から決済完了までにかかる時間。自動リマインドなどで短縮を目指す。

- 直前工程(リマインド)

- 前日リマインドメール開封率: 参加者の関心の高さを示す指標。

- 来場率(ドタキャン率の逆): 参加確定者のうち、実際に来場した人の割合。

- 当日工程(受付)

- 受付1人あたりの平均処理時間: 受付の効率性を示す指標。

- 行列の最大待ち時間: 参加者体験に直結する重要な指標。

- 事後工程(フォローアップ)

- アンケート回答率: 参加者の満足度やフィードバック収集の効率性を示す。

- 次回イベントへの先行登録率: エンゲージメントの高さを測る指標。

- 運用負荷(効率化)

- メール送信総数に対するエラー率: システムの安定性を示す。

- 手動での介入・修正回数: 自動化がどれだけ自律的に機能しているかを示す。

これらのKPIを自動で集計し、ダッシュボードで日次・週次で可視化することで、どこに改善の余地があるのかが一目瞭然になり、データに基づいた改善サイクルを回せるようになります。

8. 【結論】規模別・体制別のおすすめ構成

最後に、あなたの組織の状況に合わせた、具体的な自動化の構成例を提案します。

- 小規模/個人・コミュニティ運営(〜100名規模)

- 推奨構成: Googleフォーム + Googleスプレッドシート + GAS

- 概要: 最も低コストで始められる構成。申込はフォーム、データ管理はスプレッドシートで行い、GASの時刻トリガーを使ってリマインドメールや簡単なサマリー通知を自動化します。まずはここからスモールスタートするのがおすすめです。

- 中規模/企業の部門主催イベント(100〜1,000名規模)

- 推奨構成: イベント管理SaaS

- 概要: 決済やQR受付、複雑なセグメント配信など、GASでは対応が難しい要件が出てくる規模。専門のSaaSを導入することで、申込から事後フォローまでを一元管理し、運営全体の質と効率を飛躍的に向上させることができます。

- 大規模/全社・複数部門が関わるカンファレンス(1,000名〜)

- 推奨構成: 業務特化CRMの自動化機能 + RPA(補助的に)

- 概要: 顧客情報との連携、厳格な権限管理、監査対応が必須となる規模。CRMを情報基盤の中心に据え、ステータス駆動の自動化を構築します。CRMだけでは手が届かない周辺システムとのデータ連携や、特殊なレポート作成などをRPAで補助することで、盤石な運用体制を築きます。

- 既存システムが複雑に混在している過渡期の組織

- 推奨構成: RPAによる橋渡し

- 概要: すぐにシステムを刷新するのは難しいが、現状の手作業は限界、という場合に有効。まずはRPAを使って既存のシステム間のデータ連携を自動化し、目の前のボトルネックを解消します。その間に、将来的にSaaSやCRMへデータを集約していく中長期的な移行計画を立てます。

9. 今すぐ使えるテンプレートとチェックリスト

理論はもう十分。ここでは、あなたの自動化を今日から一歩進めるための、具体的なテンプレートとチェックリストを提供します。コピーして、自社のイベントに合わせてカスタマイズしてください。

9-1. 直前リマインドメール テンプレート(前日配信)

9-2. 事後フォローメール テンプレート(イベント終了1時間後)

9-3. 自動化ローンチ前の最終チェックリスト

- [ ] 参加者のセグメント(一般、VIP、登壇者など)ごとに、メール文面が正しく分岐設定されているか?

- [ ] 決済済/未済のステータスによって、送信対象から除外する、または文面を変える設定は正しいか?

- [ ] すべてのメールに、送信者情報と配信停止(または問い合わせ先)の案内が明記されているか?

- [ ] 時刻トリガーのタイムゾーン設定は、日本のタイムゾーン(JST)になっているか?

- [ ] テスト送信で、自分たちの受信トレイにメールが届き、文字化けやリンク切れがないことを確認したか?

- [ ] エラー発生時の通知先メールアドレスは、確実に対応できる担当者のものになっているか?

- [ ] 送信対象者のリスト抽出ロジックに誤りはないか?(例:「以下」と「未満」の指定ミスなど)

本セクション以降は、より詳細な情報や補足となります。必要に応じてご参照ください。

10. ツール別・導入ステップの詳細

各アプローチについて、導入時の具体的なステップをさらに掘り下げて解説します。

10-1. CRM内蔵機能での実装ステップ

- オブジェクトのカスタマイズ: CRM内の「取引先担当者」などのオブジェクトに、イベント管理用のカスタム項目(例:「参加ステータス」「参加イベント名」など)を追加します。

- ワークフローの作成: 「時間ベースのワークフロー」を作成し、トリガーを「イベント開始日時の24時間前」などに設定します。

- 条件分岐の設定: ワークフローの実行条件として、「参加ステータスが “参加確定” である」かつ「参加イベント名が “今回のイベント” である」といったルールを設定します。

- メールテンプレートの紐付け: 条件に合致した場合のアクションとして、「メールアラート」を選択し、あらかじめ作成しておいたリマインドメールのテンプレートを割り当てます。

- 有効化と監視: ワークフローを有効化し、ログ機能を監視して、意図通りに実行されているかを確認します。

10-2. RPAでの実装ステップ

- 業務プロセスの可視化: まず、人間が行っている一連の操作手順(クリックする場所、入力する文字など)を詳細に書き出し、標準作業手順書(SOP)を作成します。

- シナリオの分割: 「フォームからデータを取得するロボット」「リストを整形するロボット」「メールを送信するロボット」のように、プロセスを小さな単位に分割して実装すると、メンテナンス性が向上します。

- 要素セレクタの安定化: Webページのボタンなどを特定する際には、見た目の位置だけでなく、HTMLのIDやクラスといった、変更に強い情報(要素セレクタ)を利用するように設定します。

- エラーハンドリングの実装: 「対象ファイルが見つからなかった場合」「ログインに失敗した場合」など、想定されるエラーごとに分岐処理(エラーブランチ)を実装し、エラー発生時にはスクリーンショットを保存して担当者にメールで通知するように設定します。

- 効果測定: 導入前後で、対象業務にかかっていた時間を計測し、削減効果を定量的に評価します。

10-3. GASでの実装ステップ

- スプレッドシートの準備: 参加者管理用のシートを作成し、1行目に見出し(email, name, statusなど)を設定します。ステータス列には「データの入力規則」を設定し、プルダウンで選択できるようにします。

- スクリプトエディタの起動: スプレッドシートのメニューから「拡張機能」>「Apps Script」を選択してエディタを開きます。

- トリガーの追加: エディタの左メニューにある時計アイコン(トリガー)から、「新しいトリガーを追加」を選択し、実行する関数(例:sendReminders)と実行タイミング(例:日付ベースのタイマー、午前8時〜9時)を設定します。

- コードの実装: スプレッドシートからデータを取得し、条件(例:イベント開催日が明日か)に合致する行に対してGmailApp.sendEmail()メソッドでメールを送信するコードを記述します。二重送信を防ぐため、送信後に「送信済みフラグ」の列に日時を記録する処理を必ず入れます。

- 実行権限の承認: 初回実行時に、スクリプトがスプレッドシートやGmailにアクセスするための権限を承認するよう求められるので、許可します。

10-4. イベント管理SaaSでの実装ステップ

- イベントページの作成: 用意されたテンプレートを元に、イベントの概要や日時、場所などを入力し、申込フォームの項目(氏名、メールアドレスなど)を設定します。

- チケットと決済の設定: 有料イベントの場合はチケット種別(一般、早割など)と価格を設定し、決済代行サービスとの連携を有効化します。この際、決済手数料やキャンセルポリシーを明記します。

- 自動メールの設定: システム内のメール配信機能で、「申込完了時」「決済完了時」「イベント前日」など、各タイミングで送信するメールのテンプレートをセグメント別に登録します。

- 受付方法の設定: QRコード受付を利用する場合は、受付担当者が使用するスマートフォンアプリをインストールし、テスト用のチケットで読み取りの動線を確認します。

- 権限管理: 複数のメンバーで運営する場合、役割に応じて閲覧・編集できる範囲を制限する権限を設定し、セキュリティを確保します。

11. FAQ(よくある質問)

Q1. RPAとイベント管理SaaS、どちらを先に導入すべきですか?

A. 運営プロセス全体を抜本的に見直したい、一元管理を最優先したいという場合はイベント管理SaaSの導入を推奨します。一方で、既存のExcelや申込フォームといった資産を活かしつつ、まずは特定の作業(転記など)の負荷を軽減したい、システム改修の予算や時間がすぐには取れない、という場合はRPAで橋渡しをするのが現実的です。長期的には、人的ミスを根本的に減らせるSaaSやCRMへの集約を目指す方が、運用は安定しやすいです。

Q2. 無料で始めたいのですが、具体的にどこまでできますか?

A. Google Apps Script (GAS) を使えば、Googleフォームでの申込受付、スプレッドシートでの参加者管理、Gmailを使った前日・当日のリマインドメールの自動送信までを無料で実現できます。ただし、1日あたりのメール送信上限が約100通である点と、決済やQR受付といった高度な機能は含まれない点、個人のGoogleアカウントで運用する場合の属人化リスクには注意が必要です。

Q3. メールの「誤送信」を絶対に防ぎたいのですが、一番の決め手は何ですか?

A. 技術的な決め手は、「状態(ステータス)」をトリガーにして送信対象を抽出することです。「申込済」「決済済」「参加済」といった明確な状態で絞り込むことで、意図しない対象者に送られるリスクを大幅に減らせます。また、運用上の決め手は、送信実行前に「対象件数」を表示し、想定内の件数であるかを目視で確認するフローを必須にすることです。

Q4. 受付の現場が一番混雑します。何を自動化すべきでしょうか?

A. QRコード受付を導入し、入場と同時に参加者ステータスが「参加済」に自動更新される仕組みを構築することが最も効果的です。これにより、受付の行列が解消されるだけでなく、更新されたステータスに応じて事後のフォローメールが自動で分岐されるため、イベント終了後の集計や仕分け作業が不要になり、運営全体の効率が劇的に向上します。

Q5. 自動化の導入効果をどう示せば、社内の承認を得やすいですか?

A. まず現状の「コスト」を可視化します。例えば「メール1通の作成に平均6分かかり、1イベントあたり200通送るので、合計20時間分の人件費がかかっている」といった形で、現在の非効率な作業にかかる時間とコストを具体的に算出します。その上で、自動化によって「削減できる時間」と「創出される価値」を提示します。「年間340時間の工数削減」といった他社事例を参考にしつつ、「削減した20時間で、アンケートの自由回答を分析し、次回の企画改善に繋げられる」といった未来像を示すと、説得力が増します。

Q6. イベント直前は仕様変更が多く、自動化のシナリオを組んでも手戻りが多発しそうです。

A. 「変更管理のルール」を設けることが重要です。例えば、「イベント3日前の17時を仕様凍結(ロック)のデッドラインとし、それ以降の変更は原則として受け付けない」といったルールを関係者間で合意します。また、どうしても発生する軽微な変更は、日次や半日ごとなど、決まったタイミング(スロット)でまとめて反映するようにし、都度の修正による混乱を防ぎます。

Q7. 決済や領収書の発行対応が非常に煩雑です。

A. この悩みは、決済機能付きのイベント管理SaaSを導入することで解決できます。決済手数料(例:チケット料金の2.99%〜)はかかりますが、カード決済の導入、入金確認、領収書の自動発行といった一連のプロセスを安全に代行してくれます。自社で決済情報を管理するセキュリティリスクと、担当者の膨大な手間を考えれば、専門サービスに任せるメリットは非常に大きいと言えます。

12. まとめと、あなたが今日から始めるべきこと

本記事では、イベント運営における参加者管理とメール配信を自動化するための考え方、具体的な手法、そして実践的なステップを網羅的に解説してきました。

- 自動化は「点」ではなく「線」で設計する: 申込から決済、リマインド、受付、事後フォローまで、参加者体験の全体像を捉え、一貫した情報フローを設計することが成功の鍵です。

- 選択肢は4系統: あなたの組織の規模、技術力、既存の資産、そして予算に応じて、CRM、RPA、GAS、イベント管理SaaSの中から最適なアプローチは変わります。正解は一つではありません。

- 小さく始めて、大きく育てる: まずは、この記事で紹介したメールの台本、データ管理の項目、そして送信トリガーの三点セットを紙に書き出すことから始めてみてください。そして、まずは影響範囲の少ない社内イベントなどで最小スコープの自動化を試してみましょう。

- 成果はKPIで可視化する: 自動化は導入して終わりではありません。来場率やアンケート回答率といったKPIを追いかけることで、改善のサイクルを回し続け、現場の負担軽減と参加者体験の向上の両方を実現できます。

イベント運営は、情報の流れをデザインする「情報設計」の側面を持っています。メール自動化はその中核であり、運営を劇的に楽にし、参加者との関係を深めるための、最もコスト効率の良い施策の一つです。

今日、この記事を読み終えたあなたが取るべき次のアクション

- 「参加者ステータス」の定義を1枚の紙に書き出す: あなたのイベントにおける参加者の状態変化(申込済→決済済→…)をすべて書き出し、チームの共通言語を確立しましょう。

- 3つのメール台本を用意する: 「申込直後」「イベント前日」「イベント終了直後」に送るメールの骨子を作成してみましょう。

- 4つのアプローチの中から、最初の候補を決める: 自分たちの規模と体制に最も合いそうなのはGASか、SaaSか、RPAか、CRMか。当たりをつけ、そのツールの情報収集を始めてみましょう。

その小さな一歩が、あなたの次のイベントを、ただ「こなす」ものから、創造的で価値ある「仕組み」へと変えるきっかけになるはずです。

『このExcelが一番なんだ』――イベント自動化の裏で、私が担当者と乗り越えた「見えない壁」の話 先日、イベント運営の自動化に関する実践ガイドの記事を公開しました。そこでは、まるで綺麗な設計図を描くように、計画から実装までの7つのス[…]