『AIに書かせればいいんでしょ?』その一言から始まった社内報改革の舞台裏

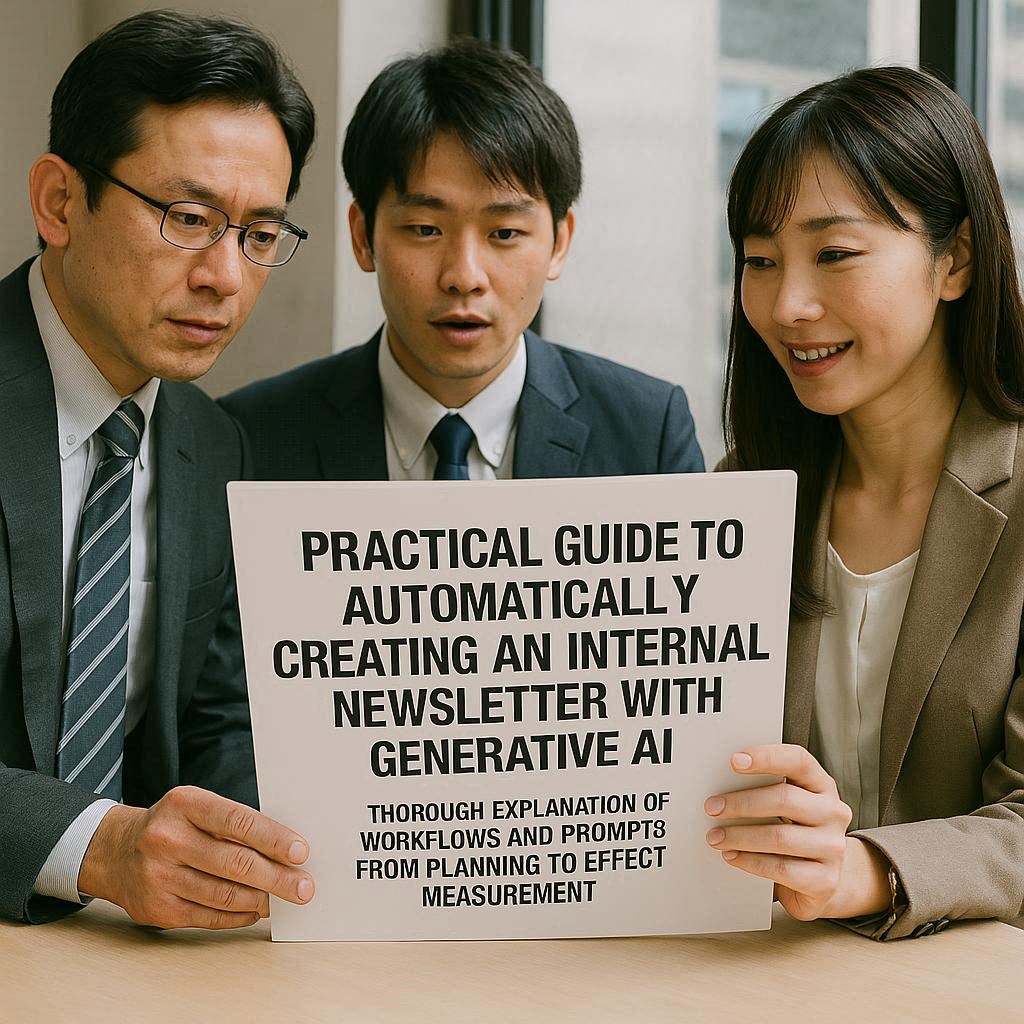

先日公開した「生成AIで社内報を自動作成する実践ガイド」という記事、おかげさまで多くの方に読んでいただけたようです。あの記事には、AIを使いこなすための具体的なワークフローやプロンプトを、これでもかというくらい詰め込みました。

生成AIで社内報を自動作成する実践ガイド|企画から効果測定までワークフローとプロンプトを徹底解説 はじめに:多忙な広報担当者が、本来の戦略業務に集中するために 「また今月も社内報の締切が…」「ネタがマンネリ化していて、[…]

しかし、あのようなノウハウ記事には書ききれない、もっと泥臭くて、もっと人間くさい「裏側」があります。システムはボタンひとつで動きますが、組織や人はそうはいきません。むしろ、新しいツールが入ることで、これまで見えなかった組織の澱(おり)や、人の本音が噴出することさえあります。

今日は、あの記事の元になった、とある製造業のクライアントとのプロジェクトを振り返りながら、きれいなノウハウの裏にあった「マネジメントとコミュニケーション」のリアルな苦労話をお話ししようと思います。これは、AI導入という名の「組織変革」に挑んだ、広報担当の女性と、彼女を取り巻く人々、そして私の奮闘記です。

最初の壁:「期待」と「不安」が入り混じる会議室

「ミズさん、これで私もようやく本来の企画業務に集中できます!」

プロジェクトのキックオフミーティング。広報部の佐藤さん(30代)は、目を輝かせながら私にそう言いました。彼女は一人で社内報を担当し、毎月のネタ探しから執筆、校正、配信までをこなし、残業が常態化していました。AI導入は、まさに地獄に仏だったのでしょう。

しかし、その隣に座る上司の鈴木部長(50代)の言葉は、少しトーンが違いました。

「ミズさんさ頼むな。AIでちゃっちゃど記事ば作って、とにかくコスト削減だ。佐藤も、時間かげだ分、別の仕事ばしっかりやってもらわねばまいねな」

コスト削減と生産性向上。経営層が期待するのは当然です。しかし、この「AIでちゃっちゃと」という言葉に、私は最初の壁を感じました。AIは魔法の杖ではありません。そして、佐藤さんの「企画業務に集中できる」という期待と、鈴木部長の「空いた時間で別の仕事を」というプレッシャーの間には、微妙な、しかし確実なズレがありました。

さらに言えば、佐藤さんの輝く瞳の奥には、「自分の文章よりAIの方が上手だったらどうしよう」「仕事を奪われるんじゃないか」という、かすかな不安が揺らいでいるのも見て取れました。

私が最初にやったことは、AIのデモンストレーションでも、高度なプロンプト設計でもありません。ただひたすら、この「期待値のズレ」を調整し、「不安」を言語化して共有することでした。

「鈴木部長、AIはあくまでアシスタントです。アイデアの壁打ちや下書きは得意ですが、最終的に面白い記事に仕上げるのは佐藤さんの腕の見せ所。つまり、佐藤さんの仕事が『作業』から『創作』に変わるんです。コスト削減はもちろんですが、それ以上に『社内報の質』が上がることに期待しませんか?」

「佐藤さん、心配しなくて大丈夫です。AIが作る文章は、あくまで70点のたたき台。そこから100点に引き上げるのが、これからの佐藤さんの仕事です。会社の文化や、記事に登場する社員の”人柄”まで表現できるのは、人間にしかできませんから」

記事に書いた【役割分担がすべて:AIの役割は「70点のたたき台」を高速で作成すること。人間は事実確認、独自情報の追加、最終的な編集で「100点」に仕上げることに集中します】という一文。この裏には、新しい技術に対する過剰な期待と、自分の存在価値が脅かされることへの根源的な不安、その両方に丁寧に向き合うという、地道なコミュニケーションがあったのです。

見えない抵抗勢力:「Garbage In, Garbage Out」の本当の意味

プロジェクトが始まり、私たちは早速、記事の元ネタとなる情報を集めるフェーズに入りました。記事に書いた通り、私は【インプットはExcelが最適】だと提案し、各部署の新しい取り組みや成果、活躍した社員の情報を整理するためのフォーマットを用意しました。

しかし、ここで第二の、そしてより厄介な壁にぶつかります。情報が、まったく集まらないのです。

「忙しくて、そんな資料をまとめる時間はないよ」

「社内報に載せるような、キラキラした話なんてウチにはないから」

佐藤さんが各部署にお願いしても、返ってくるのは冷ややかな反応ばかり。これが、多くの企業改革で現れる「見えない抵抗勢力」です。彼らは明確に反対するわけではありません。「非協力」という形で、静かにプロジェクトの進行を妨げるのです。

追い詰められた佐藤さんから、悲痛な声で電話がかかってきました。

「私、もうどうしたらいいか…。誰も協力してくれません。これじゃ、AIに読み込ませるデータがありません…」

私は彼女にこう言いました。

「佐藤さん、これがAI導入のリアルです。『Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたらゴミが出る)』って言葉がありますけど、これは質の悪いデータだけの話じゃないんです。そもそもインプット(協力)が得られない状況こそが、最大の『Garbage In』なんですよ。フォーマットを配って『お願いします』だけじゃ、人は動きません。一緒に現場を回りましょう」

私たちは「情報収集」という名目で、各部署、特に製造現場へ足を運びました。狙いは、現場で一番影響力があり、そして一番頑固だと噂のベテラン班長、高橋さん(60代)でした。

案の定、高橋さんは腕を組み、険しい顔で私たちを迎えました。

「AIだぁ?なんだそら。俺だちは毎日、油まみれで機械と向き合ってんだ。パソコンの前でカタカタやってるお嬢さんに、俺だちの仕事の何がわがんだべ」

私は笑って答えました。

「高橋さん、おっしゃる通りです。だから、教えていただきに来ました。この新しい機械、導入する時ものすごくご苦労されたって伺いました。その時の話を、ちょっとだけ聞かせてもらえませんか?社内報に載せるかどうかは、その後で結構ですから」

最初はぶっきらぼうだった高橋さんですが、一度話し始めると、止まりませんでした。機械の癖、調整の難しさ、若いメンバーと乗り越えた夜、そして初めて狙い通りの製品が出来上がった瞬間の喜び。それは、報告書には一行も書かれていない、生々しい「物語」でした。

話の最後に、私はこう切り出しました。

「高橋さん、今のお話、AIに要約させたらどうなるか見てみませんか?」

その場でノートPCを開き、高橋さんの話を箇条書きにしたメモをAIに投げ込む。数秒後、AIは感動的な開発秘話の「構成案」を吐き出しました。

それを見た高橋さんは、驚いたように目を見開いて言いました。

「…ほう、こいつぁ、なかなかたいしたもんだな。俺の話、ちゃんとわがってら。…んだば、佐藤さん。この前のExcel、もう一回送ってけねが。俺の方で、みんなさ声かげで書かせるさげ」

これが「行動変容」の瞬間です。相手の土俵に上がり、相手の言葉に耳を傾け、相手の功績を認める。そして、新しいツールが「敵」ではなく、自分たちの仕事を正しく理解し、価値を伝えてくれる「味方」なのだと体感してもらう。

あの記事でさらりと書いた【一次情報メモ:取材メモ、箇条書きの事実】というExcelの項目。その一行を満たすために、私たちはどれだけ現場の埃と油の匂いを吸い込んだことか。ノウハウとは、常にこうした現場の泥臭さに支えられているのです。

70点を100点にする「人間力」:AIの生成物に魂を吹き込む瞬間

高橋さんの鶴の一声で、各部署からの情報が嘘のように集まり始めました。佐藤さんはそれをExcelに整理し、私たちが設計したプロンプトでAIに記事を生成させていきました。

「すごい!本当に記事のドラフトが数分でできました!」

佐藤さんは興奮気味に、AIが生成した「新製品Xの開発秘話」のドラフトを見せてくれました。データに基づいており、文章構成も論理的。まさに「70点のたたき台」としては完璧でした。しかし、彼女は首を傾げます。

「でも…何かが足りない気がするんです。すごく綺麗にまとまっているんですけど、読んでいてワクワクしないというか…」

その時、記事の主役である開発リーダーの田中さん(40代)が、私たちの席のそばを通りかかりました。

「お、俺の記事?どれどれ…うん、書いてあることは間違ってないな。でも、何ていうか、優等生すぎるな。俺たちが一番苦労して、一番盛り上がったのは、実はこの失敗談Bのところなんだよ。3日間徹夜して、みんなでカップラーメンすすりながら原因究明してさ。あの時の、あのどんよりした空気と、原因が見つかった瞬間の『うおーっ!』っていう歓声。そういうのがないと、このプロジェクトの本当の価値は伝わらないんじゃないかな」

これです。これこそが、AIには絶対に書けない「100点に仕上げる」ための最後のピースでした。

佐藤さんは、AIが作ったドラフトを持って、改めて田中さんにインタビューしました。AIのドラフトが「取材のたたき台」になったのです。彼女は、田中さんの言葉、表情、声のトーン、その場の空気感を五感で感じ取り、記事に血を通わせていきました。

【AI生成文(ビフォー)】

プロジェクトは課題Bに直面しましたが、チームの連携により解決に至りました。この経験は、将来の製品開発に活かされる貴重な知見となりました。

【佐藤さんの編集後(アフター)】

「もうダメかと思った」。田中リーダーは、当時の心境をそう振り返る。原因不明のエラーに、開発室の空気は3日間、重く沈んでいた。しかし、誰も諦めなかった。「あの時、後輩の『もしかして…』っていう一言がなかったら、終わってましたね」。暗闇に差し込んだ一筋の光。原因を突き止めた瞬間、開発室は深夜にもかかわらず、大きな歓声と拍手に包まれた。この経験こそが、我々のチームを本当の意味で一つにしたのだ。

どうでしょうか。事実は同じでも、伝わる熱量が全く違う。

記事に書いた【人間による編集・校閲:独自情報の追記】というプロセスは、単なる文章修正ではありません。AIが提示した「事実の骨格」に、取材を通じて得た「感情の肉」をつけ、企業の「文化という魂」を吹き込む、極めて創造的な作業なのです。このプロジェクトを通じて、佐藤さんはAIに仕事を奪われるどころか、AIを使いこなすことで、初めて「書くこと」の本当の面白さと価値に目覚めていきました。

効果測定という名の「対話」の始まり

こうして生まれ変わった社内報は、社員の間に少しずつ変化を生み出していきました。私たちは、記事ごとに簡単なアンケートやクイズを設置し、閲覧数だけでなく、エンゲージメントを測る仕組みを導入しました。

ある月次報告の日のことです。AIが出した分析レポートを見ながら、鈴木部長がポツリと言いました。

「この記事、高橋さんのとこの記事だな。技術部の若い子さ、やたら人気あんだな。なんでだべ?」

佐藤さんが、アンケートに寄せられたコメントを見せながら答えます。

「『自分たちの現場の苦労が、こんな風にちゃんと伝わって嬉しい』『高橋さんって怖い人だと思ってたけど、この記事を読んでファンになった』っていう声が多いんです。この記事がきっかけで、技術部の若手が、高橋さんに直接質問しに行くようになったそうですよ」

それを聞いた鈴木部長は、腕を組んで深く頷きました。

「…そうか。社内報っちゅうのは、ただのお知らせじゃねぇんだな。部署と部署、上と下ば繋ぐ、そういう役割もあんだな…」

コスト削減しか口にしなかった部長の口から、初めて「繋ぐ」という言葉が出た瞬間でした。

記事で解説した【効果測定と改善サイクル】は、単なるPDCAではありません。数字やデータという「客観的な事実」を共通言語にすることで、これまで交わることのなかった人々が、組織の未来について語り合う「対話のテーブル」を作るための仕組みなのです。

AIは、その対話のきっかけを作る触媒に過ぎません。しかし、その小さなきっかけが、組織の風通しを良くし、サイロ化された壁を壊し、やがては大きな変革のうねりへと繋がっていくのです。

あの記事に書いた一つひとつのノウハウは、すべて、このような現場での試行錯誤と、人々の心の変化から生まれました。AI導入は、ツールの話であると同時に、組織と人の話です。

もしあなたが今、AI導入を前にして期待と不安を感じているなら、思い出してください。大切なのは、AIを使いこなすこと以上に、その先に「どんな会社にしたいか」「社員にどうなってほしいか」というビジョンを描くことです。

AIは、あなたの思考を加速させるパートナーにはなれますが、あなたの代わりにビジョンを描いてはくれません。その魂を吹き込むのは、いつだって、私たち人間の役割なのですから。