『AIで提案書を自動化?』冷たい視線が、最強のチームに変わるまで──とあるプロジェクトの裏話

先日、「営業提案書を自動で最適化する生成AI活用」というテーマで、理想的な手順をまとめた記事を公開しました。ありがたいことに多くの方に読んでいただきました。

営業提案書を自動で最適化する生成AI活用──下書き7〜8割はAI、仕上げで勝つチームの実践手順 「提案書の作成に追われて、本来やるべき顧客との対話や戦略立案の時間が足りない…」「時間をかけて作った提案書なのに、どうも顧客の心[…]

しかし、あの記事にの裏側には、もっと泥臭く、人間味あふれる、一筋縄ではいかない物語がありました。新しい技術を現場に導入するということは、単にツールをインストールするのとはわけが違います。それは、人の「習慣」や「プライド」、そして「不安」と向き合う、非常にデリケートなプロセスなのです。

今日は、あの記事では書ききれなかった、ある企業でのAI導入プロジェクトの裏側をお話ししようと思います。テーマは、マネジメントとコミュニケーション。特に、現場の担当者や管理職の方々との間で繰り広げられた、苦労と、そこから生まれたブレークスルーの物語です。これは、机上の空論ではない、生々しい現場の記録です。

第一幕:最初の壁「で、その作業は誰がやるんですか?」

「営業部門の提案書作成プロセスに、生成AIを導入して改革を図りたい」

役員会議で承認されたプロジェクトが、いよいよ現場に下ろされた初日のこと。関係者が集まるキックオフミーティングの空気は、正直、歓迎ムードとは程遠いものでした。最前列に座る営業企画部のエース、佐藤さん(30代)の腕組みをしたままの鋭い視線が、今でも忘れられません。

私が元記事の第2章で書いた「成果は『入力の質』で9割決まる」という話を、熱意を込めて説明したときのことです。

「…ですので、まずは社内に眠っている『勝ちパターン』、つまり、過去に受注できた素晴らしい提案書をAIの教科書として整備することが、成功への第一歩になります!」

一瞬の沈黙の後、佐藤さんが静かに口を開きました。

「お話の理想はよく理解できます。ですが、その『教科書』とやらは、一体誰が作るんでしょうか? 私たちの部署は、日々の提案作成や営業サポート業務ですでに手一杯です。過去のデータを掘り起こして、整理して、構造化するなんていう追加の業務、正直、現実的とは思えません」

まさに正論。そして、新しい取り組みが現場に持ち込まれたときに、必ずと言っていいほどぶつかる「正論の壁」でした。彼女の言葉には「また上の方で勝手に決めた、現場を知らない企画が下りてきた」という、あきらめと警戒の色が滲んでいました。

他のメンバーも、同意するように深く頷いています。ここで私が「いや、しかしこれは未来への投資で…」などと一般論を振りかざしても、彼らの心を閉ざすだけだと直感しました。最初のコミュニケーションは、見事に失敗です。私は、彼らにとって「仕事を増やしに来た厄介な外部の人間」と認識されてしまったのですから。

第二幕:抵抗勢力ではなく「不安な当事者」として向き合う

ミーティングの後、私は一人、頭を抱えていました。佐藤さんの態度は、単なる「抵抗」なのでしょうか。いや、違う。彼女の言葉の裏には、もっと複雑な感情が隠れているはずです。

- 仕事を増やされることへの純粋な不安: ただでさえ忙しいのに、これ以上負荷が増えるのは耐えられない。

- 自分の仕事が奪われることへの潜在的な恐怖: 「AIに仕事を任せる」ということは、自分の存在価値が揺らぐことにつながるのではないか。

- 失敗したくないというプライド: エースとして結果を出してきた自負があるからこそ、得体の知れない新しいやり方で失敗するリスクを負いたくない。

彼女は「抵抗勢力」なのではなく、変化の渦中に置かれた「不安な当事者」なのだ。そう捉え直したとき、私の取るべきアプローチが見えてきました。一方的に「説得」するのではなく、まずは彼女たちの「不安」に寄り添い、「共感」することから始めなければならない。

私は、このプロジェクトの責任者でもある、営業部長の鈴木さん(50代後半)の元へ向かいました。彼は現場叩き上げのベテランで、誰よりも部下たちのことを気にかけている人物です。

「鈴木部長、先ほどのミーティング、現場の皆さんの警戒心がかなり強いですね」

私の言葉に、鈴木部長は椅子に深く腰掛け直し、少し訛りのある言葉でゆっくりと話し始めました。

「んだ。いきなり『AIだ、効率化だ』って言わっちぇも、みんなピンとこねべ。自分たちのやり方が否定されだみでだもんなぁ。佐藤も、責任感が強いがら、中途半端なことはできねって思ってんだべ」

「ええ、ひしひしと伝わってきました。彼女たちの仕事のやり方を否定するつもりは全くないんです。むしろ、彼女たちが持つノウハウこそが、今回のプロジェクトの成功の鍵なんです」

「んだども、それが伝わってねんだな。どうすっぺが…」

「一つ、ご提案があります。まずは、佐藤さんたちの仕事が『楽になる』という実感を、どんなに小さくてもいいので、具体的に持ってもらうことから始めたいんです。大きな話をする前に」

鈴木部長は、少し考えてから、ポンと膝を打ちました。

「んだな。まずやってみせねば、わがんねもんな。百聞は一見にしかず、だ。わがった、あどは任せだ」

このベテラン部長との短い会話が、プロジェクトの潮目を変える大きなきっかけとなったのです。

第三幕:「お手本1本」から始めた小さな成功体験

翌週、私は佐藤さんを再び会議室に呼びました。ただし、今回は1対1です。

「佐藤さん、先日は厳しいご意見ありがとうございました。正直、私の説明不足でした。今日は、プロジェクト全体の話ではなく、一つだけお願いがあって来ました」

彼女はまだ警戒を解いていません。私は続けました。

「『過去の提案書をすべて整理する』というのは、一旦忘れてください。代わりに、佐藤さんがこれまで手掛けた中で、『これは会心の一撃だった』と思える最高の提案書を、たった1本だけ選んでいただけませんか?」

拍子抜けしたような顔をする佐藤さん。

「…1本、だけですか?」

「はい、1本だけです。その提案書の、どこがお客様に響いたのか、なぜ受注できたのか。その『勝ち筋』を、私に教えてほしいんです。それをAIに覚えさせる、最初の『お手本』にしたい」

これは賭けでした。しかし、「仕事を増やされる」のではなく、「自分のノウハウを伝授する」という役割転換が、彼女のプライドを良い方向に刺激するのではないかと考えたのです。

数日後、佐藤さんは1つのファイルを手に、私の前に現れました。

「これで、お願いします。これは競合とのコンペで、大逆転できた案件なんです」

そこから、私たちの共同作業が始まりました。私がやったのは、元記事の第7章で紹介したようなテンプレートを使いながら、彼女の提案書を一緒に「分解」していくことでした。

「このエグゼクティブサマリー、結論からズバッと書いてあって素晴らしいですね。どういう意図でこの構成にしたんですか?」

「ここは、とにかく役員の方に1分で価値が伝わることだけを意識しました。細かい話は後でいい、と」

「なるほど。では、この『我々が選ばれる理由』の部分。競合の弱点を突くこの表現、どうやって思いついたんですか?」

「あ、そこは…お客様との何気ない会話の中で、担当者の方がポロッと漏らした不満がヒントになったんです。ただ機能を紹介するんじゃなくて、お客様が社内で評価されるようなストーリーを意識しました。…あ、これってAIにも教えられるんですかね?」

彼女の目つきが変わった瞬間でした。「やらされ仕事」の当事者から、「AIを育てるトレーナー」へと、彼女の意識がシフトしたのが分かりました。

「もちろんです!それこそが、AIに教えるべき最高の『勝ち筋のパターン』ですよ、佐藤さん!」

私たちはその1本の「お手本」からプロンプトを作り、AIに提案書の骨子を生成させてみました。出てきたアウトプットは、完璧ではないものの、驚くほど佐藤さんの思考プロセスを反映したものでした。「これなら、たたき台として70点のものが10分で出てくる…」。彼女がそう呟いたとき、プロジェクトが本当に動き出した音を聞いた気がしました。

この小さな成功体験は、口コミで静かに広がっていきました。「佐藤さんのあのAI、結構使えるらしい」。他のメンバーが興味を示し始め、自分の「会心の提案書」を持って私の元へ来るようになったのは、それから間もなくのことでした。

第四幕:部門間の壁を溶かした「共通言語」

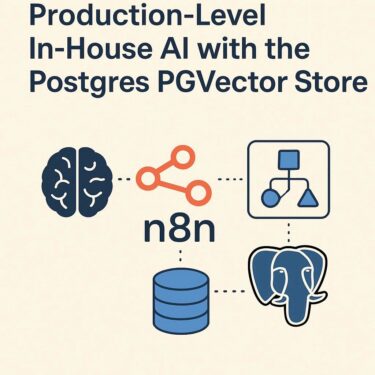

プロジェクトが軌道に乗り始めると、新たな壁が見えてきました。部門間の壁です。元記事の「STEP3: データ連携」で触れたように、提案の精度を上げるには、CRMに蓄積された顧客データや、マーケティング部門が持つ情報との連携が不可欠です。

しかし、当初の他部署の反応は冷ややかなものでした。

「うちは関係ないでしょう?営業の効率化の話ですよね」

「個人情報も含まれるデータなので、簡単には出せません」

ここでも役立ったのが、営業チームが生み出した「小さな成功事例」でした。私たちは、AIが作成した「顧客の課題仮説リスト」や「失注理由の分析レポート」を、他部署との定例会で共有してみたのです。

すると、マーケティング部門のリーダーが身を乗り出してきました。

「この『失注理由の傾向』、すごく面白いですね…。私たちが考えていたペルソナと、少しズレがあるかもしれない。このデータ、もっと詳しく見せてもらえませんか?」

次に反応したのは、技術部門のリーダー(40代)でした。

「正直、最初は営業の効率化の話だとしか思ってませんでした。でも、AIが分析した『顧客が最も評価した機能トップ5』のリスト、これ、次の製品アップデートの優先順位を決めるのに、めちゃくちゃ参考になりますよ!」

AIが生み出した「データに基づいた顧客像」が、それまでバラバラだった各部門の認識を一つに繋ぐ「共通言語」として機能し始めた瞬間でした。サイロ化していた組織が、顧客という一つの目標に向かって、データを介して対話し始めたのです。営業が楽になるだけのツールではなく、会社の資産になるかもしれない。そんな空気が、会社全体に生まれ始めました。

第五幕:本当のゴールは「学習する組織」への変革だった

今、あの会社はどうなったか。

佐藤さんは、今や営業部門におけるAI活用の推進役です。彼女が中心となって作った「レビュー用チェックリスト」は、部署の新人教育にも使われる標準ツールになりました。若手社員がAIの作ったたたき台をそのチェックリストで磨き上げ、ベテラン顔負けの提案書を作る光景も珍しくありません。

先日、鈴木部長が嬉しそうに話してくれました。

「いやー、こないだな、去年入った新人が、佐藤さ教わったAI使って、わだしよりもいい提案書書きやがったんだ。最初は『これでいいですか?』っておっかなびっくり持ってきだんだども、中身見だらビックリした。まいったな。んでも、嬉しいもんだのぉ。あいつら、わだしらが資料作ってる間に、もう一社お客さんのとご回ってんだからの」

元記事で書いた「たたき台AI、磨き上げ人間」という理想の分業が、現場に根付いた瞬間でした。営業担当者は、資料作成という「作業」から解放され、顧客との対話や戦略を練るという、人間にしかできない本質的な仕事に集中できるようになっていました。

一つの成功事例が次の成功事例を生み、それが新たなナレッジとしてAIに蓄積されていく。組織全体が、AIをハブとして常に学び、成長し続ける「学習する組織」へと、静かに、しかし確実に変貌を遂げていたのです。

華々しいAI導入事例の裏には、必ずこうした地道なコミュニケーションと、人々の小さな「行動変容」の積み重ねがあります。もし、あなたの職場で新しい改革が壁にぶつかっているとしたら、それはツールの性能や機能の問題ではないのかもしれません。

変化に対する「抵抗」は、多くの場合、未知への「不安」の裏返しです。その不安に寄り添い、まずはたった一つの成功体験を、キーパーソンとなる“佐藤さん”と共に創り出すこと。

遠回りに見えて、それが最も確実な一歩なのだと、私はこの仕事を通じて確信しています。