「データ整備は人と組織の壁を超える」AI導入の教科書にはない物語

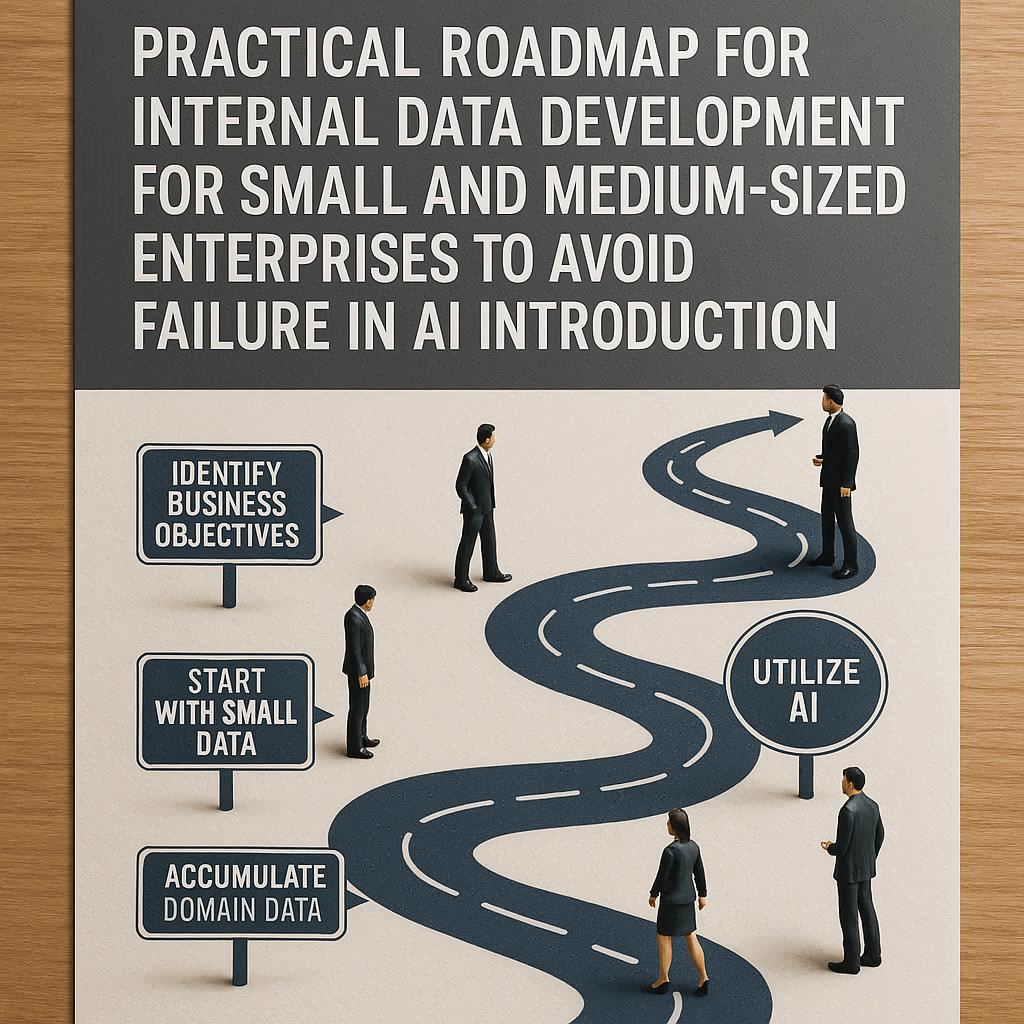

先日、あるメディアに寄稿した『中小企業がAI導入で失敗しないための社内データ整備 実践ロードマップ』という記事があります。ありがたいことに多くの方にお読みいただきました。

中小企業がAI導入で失敗しないための社内データ整備 実践ロードマップ はじめに:成果が出ないAI導入、9割の共通点は「データ準備」にあった 「AIや生成AIを導入すれば、業務が劇的に効率化するはずだ」――。そんな期待を[…]

あの記事は、いわばAI導入の「模範解答」です。7つのステップ、美しいチェックリスト、明確なKPI。しかし、正直に告白します。実際の現場は、あんなに綺麗に進むことなんて、まずありません。

計画書通りに進まないプロジェクトの裏側には、必ず「人」がいます。それぞれの立場、思惑、そして長年染み付いた仕事のやり方。AIという最新技術を導入するプロセスは、実は驚くほど泥臭く、人間味あふれるドラマの連続なのです。

今日は、あの模範解答の行間、いや、その裏側で起きていた「本当の物語」を少しだけお話ししようと思います。これは、AIという鏡に映し出された、ある中小企業の「人と組織」の変革の記録です。

第1幕:魔境ファイルサーバーと「宝の地図なき探検家」

「…どこから手をつければいいのか、全く見当もつきません」

会議室の隅で、プロジェクトの主担当に任命された佐藤さん(30代・女性)は、青白い顔でノートPCの画面を睨みつけていました。彼女の目の前には、階層が深すぎて全体像が掴めない、会社の共有ファイルサーバーのツリー構造が広がっています。

私の書いた記事で言えば、これは「ステップ4:社内データ整備」の最初の作業、「4-1. データ棚卸し」の場面です。記事には「データカタログをExcelなどで作成します」と、いとも簡単に書いてあります。しかし、現実は違います。

佐藤さんの会社も例外ではなく、ファイルサーバーはまさに魔境でした。

- 「〇〇マニュアル(最新)」

- 「〇〇マニュアル(最新版)」

- 「〇〇マニュアル(202405版_FIX)」

- 「【重要】〇〇マニュアル」

どれが本当に最新で、どれが正式なものなのか。作成者本人すら覚えていないファイルが、ゾンビのようにそこかしこに眠っているのです。

「これを全部リストアップするだけで、AI導入プロジェクトが終わってしまいそうです…」

佐藤さんの呟きは、多くの担当者が抱く本音でしょう。ここで私がいつもやるのは、完璧主義の呪いを解くことです。

「佐藤さん、これは棚卸しというより『宝探し』ですよ。最初から完璧な地図なんて誰も持っていません。まずは探検家になって、この魔境に眠るお宝を探しに行きましょう」

「お宝、ですか?」

「ええ。まず、この膨大なファイルの中から、『これは今も絶対に使っている』と胸を張って言えるファイルを5つだけ選んでみてください。それ以外は、一旦『なんだかよく分からないもの』という箱に放り込んでおきましょう」

AI導入におけるデータ整備の第一歩は、データを分類することではありません。担当者の心理的ハードルを極限まで下げることです。「棚卸し」という言葉が与えるプレッシャーを、「宝探し」というゲーム感覚の言葉に置き換える。完璧なリスト作成というゴールを、たった5つのファイルを見つけるというスモールステップに変える。

この小さな「行動変容」が、巨大に見えた壁に最初の突破口を開けるのです。佐藤さんの顔に、少しだけ血の気が戻った瞬間でした。

第2幕:「この責任、誰が取るんだ?」という沈黙の壁

宝探しが少し進み、いくつかの重要そうなデータが集まってきました。次は、記事で言うところの「4-2. データ分類」、つまり「触って良いモノ」「ダメなモノ」を仕分けるフェーズです。

会議室には、佐藤さんと私、そして各部署の責任者である田中部長(50代)たちが集まっています。私はホワイトボードに「公開可」「社内限定」「機密」「秘匿」という4つの区分を書きました。

「では、先ほどリストアップしたこの『〇〇製品原価データ』ですが、機密レベルはどれに分類しますか?」

私の問いかけに、会議室は水を打ったように静まり返りました。誰もが隣の人と顔を見合わせ、視線を泳がせています。この沈黙の意味を、私は痛いほど知っています。それは、「誰がその判断の責任を取るのか」という無言の探り合いです。

しばらくして、重い口を開いたのは田中部長でした。

「んだのぉ…そげなこと急に言われても、わがんねっちゃ。営業に見せでいいもんだが、開発だげのもんだが…社長に聞かねばわがらんごどだの」

出ました。典型的な「責任の保留」です。ここで「では社長に確認しましょう」と言ってしまえば、プロジェクトは数週間単位で停滞します。AI導入が失敗する多くの企業で、この「意思決定の停滞」が致命傷になります。

こういう時こそ、私の腕の見せ所です。

「部長、おっしゃる通りです。最終的には経営判断が必要なものもあるでしょう。ただ、今日はすべてを決定する必要はありません。まずは『仮』で決めてみませんか?」

「『仮』、だど?」

「はい。この原価データは、一旦『機密』、つまり部門内限定ということに『仮で』しておきましょう。そして、この分類で何か不都合があれば、いつでも見直す、というルールにするんです。どうでしょう?これなら、今ここで決められますよね?」

ポイントは「仮決め」と「見直せる保証」をセットで提案することです。これにより、「一度決めたら変更できない」というプレッシャーから解放され、判断のハードルが劇的に下がります。完璧な正解を一度で出そうとするのではなく、不完全な決定を高速で繰り返し、修正していく。このアジャイル的な思考こそが、停滞しがちな大企業病に効く処方箋なのです。

田中部長は少し考えた後、「…んだな。まず『仮』でやってみっか」と頷きました。この一言で、止まっていた歯車がまた一つ、カチリと音を立てて回り始めたのです。

第3幕:AI最大のライバルは「ベテラン職人の頭の中」

データ整備で最も手強い壁の一つが、「暗黙知」です。マニュアルには書かれていない、長年の経験と勘に基づくノウハウ。これこそが会社の競争力の源泉でありながら、AIが最も苦手とする領域です。

佐藤さんの会社には、鈴木さん(62歳)という伝説的なベテラン技術者がいました。彼がいないと解決できないトラブルが山ほどある。当然、彼の知識はAIに学習させたい最重要データの一つです。しかし、問題は、その知識のほとんどが彼の頭の中にしかないことでした。

ヒアリングをお願いすると、鈴木さんは腕を組み、怪訝な顔で私たちを見ました。

「AIだど? 機械にわしの仕事がわかるもんですか。こんげなもんは、音だの、匂いだのでわかるもんだ。マニュアルさ書げるような単純な話ではねぇちゃ」

典型的な職人気質の技術者です。彼から見れば、AIは自分の仕事を奪うかもしれない「敵」であり、自分の聖域を土足で踏み荒らす「侵略者」に見えるのでしょう。正面から「あなたの知識をデータ化してください」とお願いしても、絶対にうまくいきません。

ここでも必要なのは、相手の心理を読み解き、物語を変えるアプローチです。

「鈴木さん、おっしゃる通りです。鈴木さんのご経験や勘を、AIが真似できるなんて、私も全く思っていません」

「んだろ?」

「ただ、一つ心配なことがあるんです。鈴木さんが長年培ってこられた、その素晴らしい技術や知恵が、鈴木さんだけのものになってしまうのは、この会社にとって、そして日本の物造りにとって、あまりにも大きな損失だと思うんです」

少し大げさに言いましたが、本心です。私は鈴木さんのプライドを最大限に尊重し、話題を「AI vs 鈴木さん」から「技術の伝承」という、より大きな物語へとすり替えました。

「そこで、ご提案なんですが、このAIを鈴木さんの『一番弟子』にしてみませんか? 鈴木さんが先生になって、この出来の悪い弟子に、根気強く仕事を教えてやってほしいんです。もちろん、最初は頓珍漢なことばかり言うでしょう。でも、それを鈴木さんが『違う、こうだ』と正していくことで、AIは少しずつ賢くなっていきます。鈴木さんの分身のような存在を、未来に残すお手伝いをさせていただけませんか?」

鈴木さんの険しい表情が、少しずつ和らいでいくのが分かりました。「弟子」という言葉が、彼の職人魂に響いたのでしょう。

「…ほう、わしが先生で、こいつが弟子か。そげなことなら、まあ、少しは付き合ってやってもいいがの」

AIを「仕事を奪う敵」から「自分の技術を継承する弟子」へとリフレーミング(意味づけの変更)する。このコミュニケーション一つで、頑なだったベテランの心が動き、プロジェクトは最大の難所を乗り越えることができたのです。

第4幕:PoCという名の「感想文大会」を終わらせるために

紆余曲折を経てデータがある程度整い、いよいよ試験導入(PoC)のフェーズに入りました。記事で言えば、「ステップ5」です。記事には「KPIと合格基準に基づき、機械的に評価する」と書きました。

しかし、これもまた、多くの現場で骨抜きにされます。

PoCの結果報告会。佐藤さんがデモンストレーションを行いました。AIはいくつかの質問に見事に答えましたが、いくつかはおかしな回答を返しました。報告会の雰囲気は、悪くありません。

「おお、すごいじゃないか」

「思ったより使える感じがするね」

この「〜な感じがする」という感想だけで終わってしまうのが、失敗するPoCの典型です。このままでは、「まあまあ良かったけど、本格導入するにはちょっと不安だね」という曖昧な結論で、プロジェクトは塩漬けになってしまいます。

私はあえて、少し意地悪な質問を投げかけました。

「皆さん、『思ったより使える』とのことですが、もしこのAIがお客様に間違った情報を回答してクレームになったら、誰がどのように責任を取るか、決まっていますか?」

またしても、会議室は静まり返りました。成功のイメージは語れても、失敗した時の責任については誰も語りたがらないのです。

「PoCは、AIの性能を試す場であると同時に、私たちがどこまでのリスクなら許容できるのか、その覚悟を決める場でもあります。だからこそ、事前に『合格基準』と、そしてもっと重要な『不合格基準』を決める必要があるんです」

私は続けました。

「例えば、『お客様向けの回答で、致命的な間違い(価格や仕様の間違いなど)が1件でもあれば、このPoCは不合格とする』とか、『社内利用において、正答率が70%を下回ったら、一旦プロジェクトを中断して計画を見直す』といった、具体的な撤退ラインです。このラインを皆で合意することが、PoCを単なるお試しで終わらせないための、たった一つの重要なルールです」

成功の基準だけでなく、失敗の基準(撤退ライン)を明確に定義し、共有する。これにより、プロジェクトメンバー全員が「評価者」から「当事者」へと意識を変えることができます。フワフワした感想戦は終わり、自分たちのビジネスとしてAIをどう扱うべきか、という真剣な議論がそこから始まったのです。

最後に:AI導入は、きれいな計画書の中にはない

AI導入の教科書やガイド記事は、成功への最短ルートを示してくれます。しかし、その道は決して平坦ではありません。そこには、魔境のようなファイルサーバーがあり、沈黙の会議があり、頑固な職人がいて、そして曖昧な評価基準が待ち構えています。

テクノロジーが進化しても、それを動かすのはいつだって「人」です。人の心を動かし、小さな行動変容を促し、組織の壁を少しずつ溶かしていく。AI導入のプロジェクトを成功に導く鍵は、最新の技術知識よりも、むしろこうした泥臭いコミュニケーションとマネジメントの中に隠されています。

もしあなたが今、AI導入の担当者として途方に暮れているなら、まずは完璧な計画書を一旦脇に置いてみてください。そして、隣の席の同僚に「一番困っている作業って何?」と聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

あなたの会社のAI活用の旅は、そんな小さな一歩から始まるのですから。