- 1 経理・財務のAI活用事例|請求書処理から予実管理まで自動化する実践ガイド

- 2 はじめに:残業だらけの経理業務から、経営の戦略パートナーへ

- 3 第1章:基礎理解 – 経理×AIの「いま」を正しく掴む

- 4 第2章:実践ロードマップ – 請求書処理から予実管理まで段階的に自動化する

- 5 第3章:導入を成功に導く5つのステップとKPI設計

- 6 第4章:他社の成功に学ぶ – AI活用を成功させた企業の事例(匿名)

- 7 第5章:テクノロジーの最適な組み合わせ – 単体ではなく「つなぐ」設計思想

- 8 第6章:もう迷わない – AIツールの選び方完全ガイド

- 9 第7章:よくある失敗とその回避策 – 先人たちの教訓に学ぶ

- 10 まとめ:AIは経理の仕事を奪わない、最高のパートナーになる

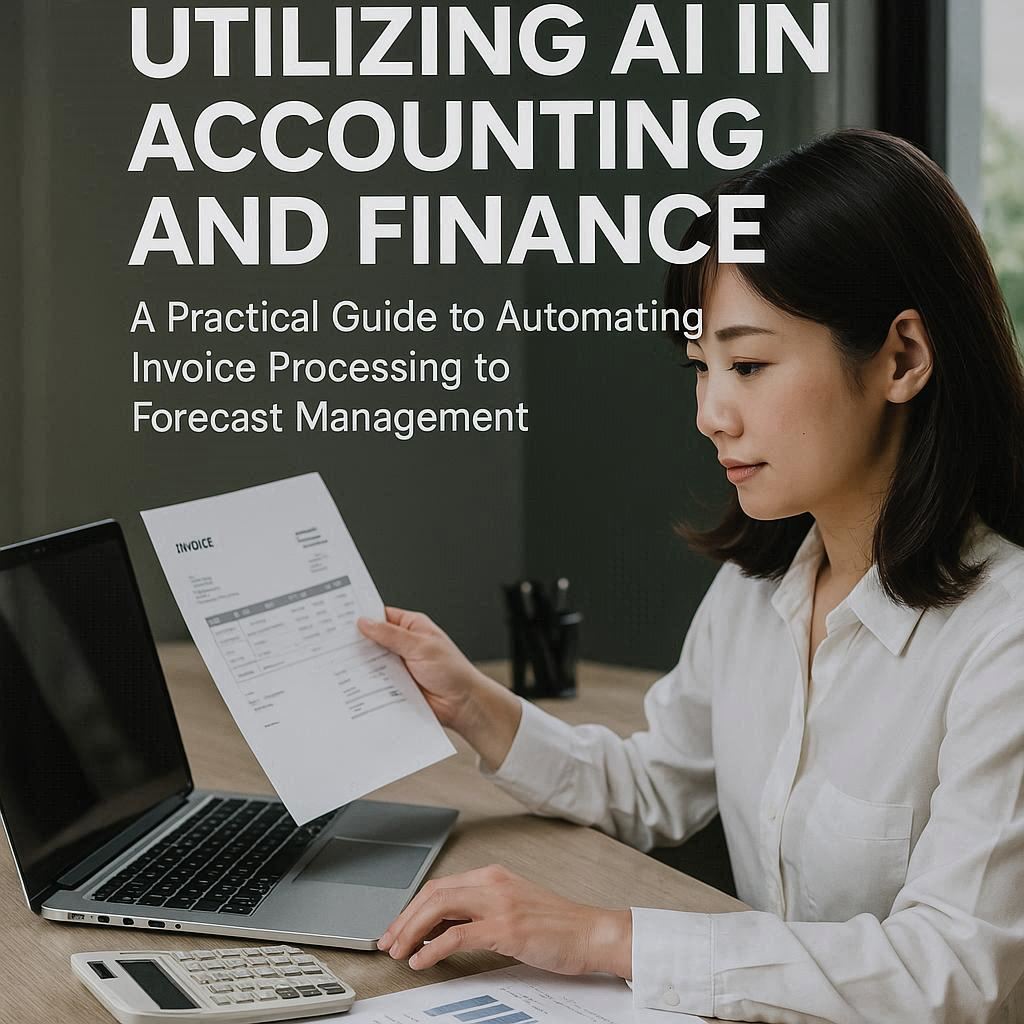

経理・財務のAI活用事例|請求書処理から予実管理まで自動化する実践ガイド

はじめに:残業だらけの経理業務から、経営の戦略パートナーへ

「また請求書の処理に追われて、本来やるべき分析業務に手が回らない…」

「インボイス制度の対応で確認作業が激増し、月末の残業が当たり前になってしまった」

「経営層から急なデータ提出を求められても、すぐに対応できない」

もし、あなたがこのような悩みを抱えているなら、それはあなただけの問題ではありません。多くの経理・財務部門が、日々発生する定型業務の波にのまれ、本来果たすべき価値を発揮できずにいます。しかし、この状況を劇的に変える力を持つのが「AIの活用」です。

AIと聞くと、「難しそう」「コストがかかる」「うちの会社にはまだ早い」と感じるかもしれません。しかし、AI-OCR、RPA、クラウド会計のAI機能、そして生成AIといった技術はすでに実用段階に入り、これらを正しく組み合わせることで、驚くほどの業務効率化を実現できます。

本記事は、単なるAI技術の紹介で終わるものではありません。経理・財務の現場で日々奮闘されているあなたのために、請求書処理のような日常業務から、予実管理や経営レポーティングといった高度な業務まで、AIを活用して自動化・高度化するための具体的なロードマップを、成功事例と実践的な手順を交えて徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは以下の状態になっているはずです。

- 自社のどの業務からAI活用を始めるべきか、明確な優先順位がつけられる

- 請求書処理や経費精算を80%以上効率化する具体的なステップがわかる

- AI導入の費用対効果(ROI)を計算し、経営層を説得できる材料が手に入る

- よくある失敗パターンとその回避策を理解し、導入プロジェクトを成功に導ける

- 「記録と計算」のプロから、データを駆使して経営を動かす「戦略パートナー」へと進化するための道筋が見える

もう、終わらない定型業務に貴重な時間を奪われるのは終わりにしましょう。AIを最強の武器として使いこなし、経理・財務部門の価値を最大限に高めるための第一歩を、ここから踏み出してください。

この記事の要点(60秒で理解する)

- 自動化の核心は「連携」にあり: AI-OCR、RPA、クラウド会計、生成AIを単体で導入するのではなく、業務の川上から川下まで「つなぐ」ことで、効果は飛躍的に向上します。

- 仕事は「なくなる」のではなく「変わる」: AIが定型業務を担うことで、経理担当者は「記録・計算」から解放され、「分析・提言」というより付加価値の高い業務へシフトします。

- 効果は具体的かつ大きい: 実際に、問い合わせ対応を85%削減、経費精算業務で年間約5,300時間削減、請求書処理時間を80%以上短縮、月次決算を7営業日から3.5営業日に短縮といった目覚ましい成果が報告されています。

- 成功の鉄則は「小さく始めて大きく育てる」: 全社一斉導入のような無謀な計画は不要です。まずは特定の部門や業務に絞ってスモールスタートし、効果を測定しながら継続的に改善していくことが成功の鍵です。

- 守りから攻めの経理へ: 請求書処理や経費精算といった「守り」の業務効率化にとどまらず、予実管理の精度向上、資金繰りシミュレーション、不正検知といった「攻め」の領域にAIを活用することで、経理は経営の意思決定を支える戦略的パートナーへと進化できます。

第1章:基礎理解 – 経理×AIの「いま」を正しく掴む

AI活用を成功させるためには、まず「何ができて、何ができないのか」「日本のビジネス環境で特に注意すべき点は何か」を正確に理解することが不可欠です。ここでは、その基礎知識を整理します。

経理・財務業務のどこまでがAIで自動化できるのか?

AIは魔法の杖ではありませんが、ルールに基づいた反復的な業務や、データからのパターン認識を得意とします。具体的に経理・財務部門で自動化が可能な領域は、以下の通りです。

【自動化できる業務の代表例】

- 請求書・領収書のデータ化: AI-OCR(光学的文字認識)技術が、紙やPDFで届く請求書や領収書から、取引先名、日付、金額、明細、そしてインボイス制度対応で必須となる登録番号などを高精度で読み取り、会計システムに入力できる形式のデータ(構造化データ)に自動変換します。

- 仕訳の自動提案・入力: クラウド会計システムなどに搭載されたAIが、連携された銀行の入出金明細やクレジットカードの利用履歴、さらには過去の仕訳データを学習。取引内容から最も確からしい勘定科目や補助科目、税区分を自動で提案します。クリック一つで仕訳が完了することも珍しくありません。

- 経費精算プロセスの自動化: スマートフォンのカメラで撮影したレシートをAI-OCRが読み取り、申請データを自動作成。申請内容は、あらかじめ設定された社内規定(深夜タクシーの利用、交際費の上限など)と照合され、ポリシー違反がないか自動でチェックされます。承認から会計システムへの連携、支払処理まで、一連のワークフローが自動化されます。

- 社内からの問い合わせ対応: 「経費精算の締め日はいつ?」「この費用はどの科目で処理すればいい?」といった定型的な問い合わせに対し、生成AIを活用したチャットボットが24時間365日、一次回答を自動で行います。経理担当者は、より複雑な相談に集中できます。

- 予実管理・月次レポート作成の補助: 各システムから実績データを定時で自動収集し、予算との差異を計算。差異が発生した原因の分析や、レポートに記載するコメントの草案を生成AIが作成することで、月次報告の作成時間を大幅に短縮します。

- 不正検知・内部統制の強化: 過去のデータから通常の支出パターンを学習し、異常な金額の取引、重複した請求、深夜や休日の不自然な経費申請などを自動で検知し、アラートを上げます。これにより、不正の早期発見と牽制につながります。

【一方で、人間が担うべき領域】

AIが得意なのはあくまで「ルール化できる業務」や「データに基づくパターン認識」です。以下のような非定型的で高度な判断が求められる業務は、引き続き人間の専門性が不可欠です。

- 例外処理の最終判断: AIが「判断に迷う」とフラグを立てた取引の処理方法の決定。

- 経営判断に直結する分析・提言: 財務データから事業の課題を読み解き、具体的な改善策を経営層に提言する。

- 会計方針の選択と決定: M&Aや新規事業開始に伴う、会計処理方針の策定。

- 重要なステークホルダーとの交渉: 金融機関との融資交渉や、監査法人との協議。

結論として、AIは経理の仕事を奪うのではなく、仕事の質を劇的に変える存在です。面倒な手作業をAIに任せ、人間はより創造的で戦略的な業務に集中する。これが、これからの経理部門が目指すべき姿です。

日本特有のビジネス環境で押さえるべきポイント

AIツールは海外製のものも多いですが、日本のビジネス環境で活用する際には、以下の点を特に意識する必要があります。

- インボイス制度への的確な対応: 2023年10月に開始されたインボイス制度は、経理業務に大きな影響を与えています。AI-OCRを導入する際は、請求書に記載された適格請求書発行事業者の「登録番号」を正確に読み取り、国税庁のデータベースと照合して有効性を検証する機能が不可欠です。また、請求書の記載要件(税率ごとの合計額など)を満たしているかをチェックするルールを組み込むことも重要です。

- 厳格な監査・内部統制への配慮: 日本企業は、監査や内部統制(J-SOX)への対応が厳しく求められます。AIを導入する際は、誰がいつ、何を承認したのかというプロセスのログ(監査証跡)が完全に記録されるシステムを選ぶ必要があります。また、承認プロセスの標準化や、ポリシー違反のアラート機能は、自動化と同時にガバナンスを強化する上で極めて有効です。

- 「データの品質」が自動化の成否を分ける: AIの判断精度は、学習するデータの質に大きく依存します。勘定科目体系が部署ごとに異なっていたり、取引先マスタに同じ会社が複数登録されていたりする「汚れたデータ」の状態では、AIは正しい仕訳を提案できません。自動化プロジェクトを始める前に、まず「データの掃除」と「マスタデータの整備・標準化」に着手することが、遠回りのようで最も確実な成功への道です。

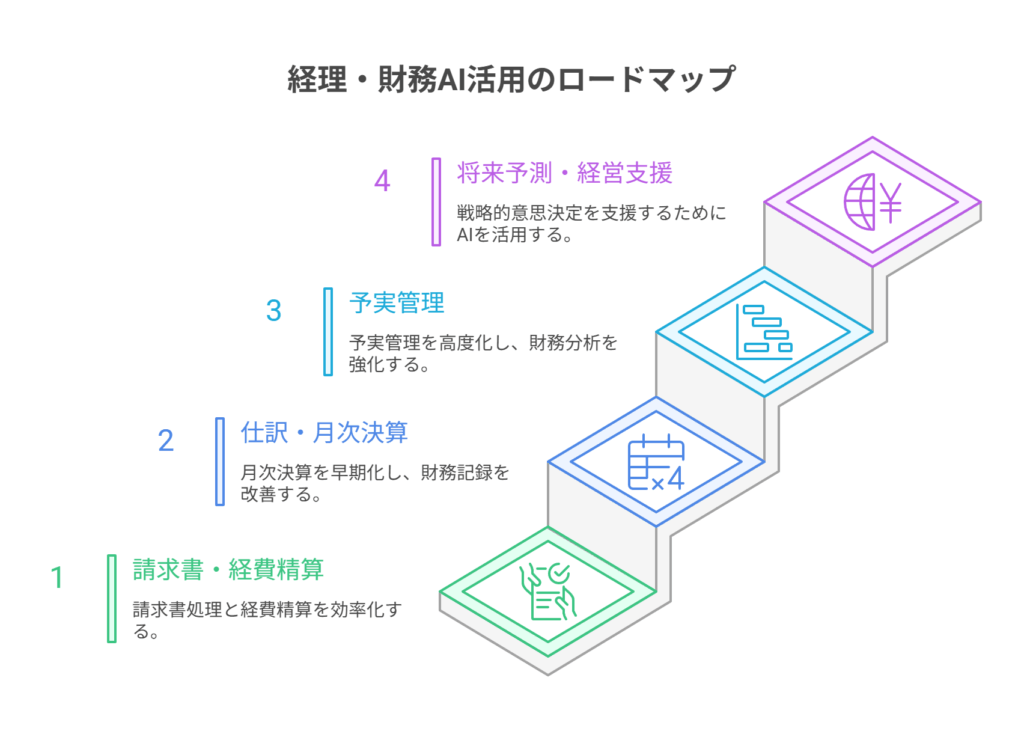

第2章:実践ロードマップ – 請求書処理から予実管理まで段階的に自動化する

AI導入で失敗しないためには、いきなり全社的な大規模プロジェクトを立ち上げるのではなく、成果が出やすく、かつ業務インパクトの大きい領域から段階的に進める「ステップ・バイ・ステップ」のアプローチが有効です。ここでは、多くの企業で成果が実証されている王道のロードマップをご紹介します。

Step 1:請求書処理の自動化(すべての基本となるAP業務の改革)

請求書処理は、件数が多く、定型的ながらもミスが許されない、まさにAI活用の効果が最も出やすい業務領域です。

【具体的な自動化の6ステップ】

- 収集プロセスの統一:

- 現状: 紙、メール添付、FAX、取引先ごとのWebポータルなど、バラバラな経路で請求書が届いている状態。

- 改善後: 受領チャネルを特定のメールアドレスや専用アップロードポータルに集約。取引先にも協力を依頼し、受領方法を標準化します。これにより、手作業による仕分けやスキャン作業が大幅に削減されます。

- AI-OCRによるデータ化:

- 現状: 担当者が請求書を見ながら、取引先名、日付、金額などを会計システムへ手入力。

- 改善後: 集約された請求書(PDFや画像ファイル)をAI-OCRが自動で読み取り、必要な項目を抽出します。この際、AIは「この読み取り結果の確信度は99%」といった信頼度スコアを算出。スコアが設定した閾値(例:95%)を下回る場合は、人の確認が必要なものとして自動で振り分けられます。

- 発注・マスタ情報との自動突合と仕訳提案:

- 現状: 請求内容が発注内容と合っているか、目視で確認。勘定科目も担当者の経験則で選択。

- 改善後: データ化された請求書情報を、購買システムの発注データ(PO)と自動で照合(3-wayマッチング)。過去の仕訳データや取引先マスタに基づき、「この取引先からのこの請求は、95%の確率で『通信費』です」といった形で勘定科目を自動提案します。

- 承認ワークフローの自動化:

- 現状: 紙の請求書にハンコを押して、社内便で次の承認者へ回付。誰のところで止まっているか不明瞭。

- 改善後: 請求書の金額や部門に応じて、あらかじめ設定された承認ルート(ワークフロー)に自動で乗ります。承認者はPCやスマートフォンからワンクリックで承認でき、滞留している場合は自動でリマインドが送られます。二重支払いの防止チェックもシステムが自動で行います。

- 会計システム連携と支払データ作成:

- 現状: 承認された情報を、再度会計システムへ手入力。支払いのためにFB(ファームバンキング)データも別途作成。

- 改善後: 最終承認された仕訳データは、API連携などにより自動で会計システムに登録されます。同時に、支払日に合わせてFBデータや総合振込データが自動で生成されます。

- モニタリングと継続的改善:

- 現状: 処理にどれだけ時間がかかっているか、エラーがどれくらい発生しているか、データで把握できていない。

- 改善後: 例外処理の発生率、AI-OCRの読取精度、請求書1枚あたりの処理時間などをKPIとしてダッシュボードで可視化。データに基づき、読み取り精度の低い帳票のテンプレートを改善したり、承認ルールを見直したりといった継続的な改善活動につなげます。

【期待できる効果の目安】

ある企業では、この一連の改革により請求書処理に関わる手作業時間を80%以上も短縮しました。また、別の企業ではAI-OCRの読取精度が98.5%に達し、紙文化が根強かった経理部門の月次締めを7営業日から3.5営業日へと半減させることに成功しました。これらの成果は、「収集プロセスの統一」「例外処理ルールの明確化」「マスタデータの整備」といった地道な準備を並行して進めたからこそ得られたものです。

Step 2:経費精算の自動化(従業員と経理、双方の負担を軽減)

経費精算は、全従業員が関わるため、自動化によるインパクトが非常に大きい領域です。

- 申請者側のメリット: スマートフォンのアプリでレシートを撮影するだけで、AI-OCRが日付・金額・店舗名を自動で読み取り、申請データを作成。交通費精算も、乗換案内アプリと連携し、経路を検索するだけで運賃が自動入力されます。面倒な入力作業から解放されます。

- 経理側のメリット: 申請されたデータは、社内規定と自動で照合され、ポリシー違反(例:交際費の上限超過、重複申請の疑い)があればアラートが上がります。これにより、一件一件の目視チェックが不要になり、確認作業が大幅に効率化されます。承認されたデータは、そのまま会計システムに連携され、立替金の精算処理まで自動で行われます。

- 実績: ある大手企業では、承認業務を原則として廃止し、AIによる自動チェックと事後モニタリングを組み合わせる運用に見直した結果、年間で約5,300時間もの業務時間削減を達成しました。

Step 3:仕訳・消込・月次決算の早期化(経理業務のコアを高速化)

日々の記帳から月次の締めまで、AIは決算業務のスピードと精度を向上させます。

- 銀行・カード明細からの自動仕訳: 銀行口座やコーポレートカードの利用明細をシステムに自動で取り込み、AIが取引内容を解析して仕訳を提案。担当者は内容を確認し、承認するだけで記帳が完了します。

- 定型仕訳のテンプレート化: 家賃やリース料、減価償却費、各種引当金の計上など、毎月決まって発生する仕訳をテンプレートとして登録し、月次処理を自動化します。

- 入金消込・支払消込の自動化: 売掛金の入金があった際に、請求データと入金データを自動で照合し、消込作業を行います(入金消込)。買掛金の支払時も同様です。これにより、月末に集中しがちな消込作業の負担を大幅に軽減できます。

- 月次レポートのドラフト作成: 締め処理が終わった後、主要な財務数値(PL/BS/CF)の変動や予算との差異について、その要因を分析したコメントの「たたき台」を生成AIが作成。担当者は、その草案に自身の洞察を加えるだけで、質の高い月次報告書を迅速に完成させることができます。

Step 4:予実管理・レポーティングの高度化(守りから攻めの経理へ)

定型業務の自動化で生まれた時間を、より付加価値の高い分析業務へと振り向けます。

- 実績データの自動収集: これまで手作業で各部署から集めていたExcelファイルは不要になります。会計システム、販売管理システム、人事システムなど、社内の様々なシステムから実績データを定時に自動で取り込み、予実管理の基盤を構築します。

- 予算編成プロセスの標準化: 部門ごとにバラバラだった予算申請フォーマットを統一。売上や費用の根拠となるドライバー(例:販売単価、顧客数、従業員数など)を設計し、精度の高い予算策定を支援します。

- 差異分析の自動化と深化: 実績が出たら、予算との差異を金額・比率の両面で自動計算。さらに「売上未達の原因は、A商品の単価下落によるものが50%、B商品の販売数量減少によるものが30%…」といったように、要因を分解したレポートと、その考察コメントの草案を自動で生成します。

- 将来予測とシナリオ分析: 過去のトレンドや季節変動をAIが学習し、将来の業績見通しを予測。さらに、「もし円安が10円進んだら」「もし主要な原材料費が20%上昇したら」といった複数のシナリオに基づいた着地見込みや資金繰りのシミュレーションを行い、経営層の迅速な意思決定を支援します。

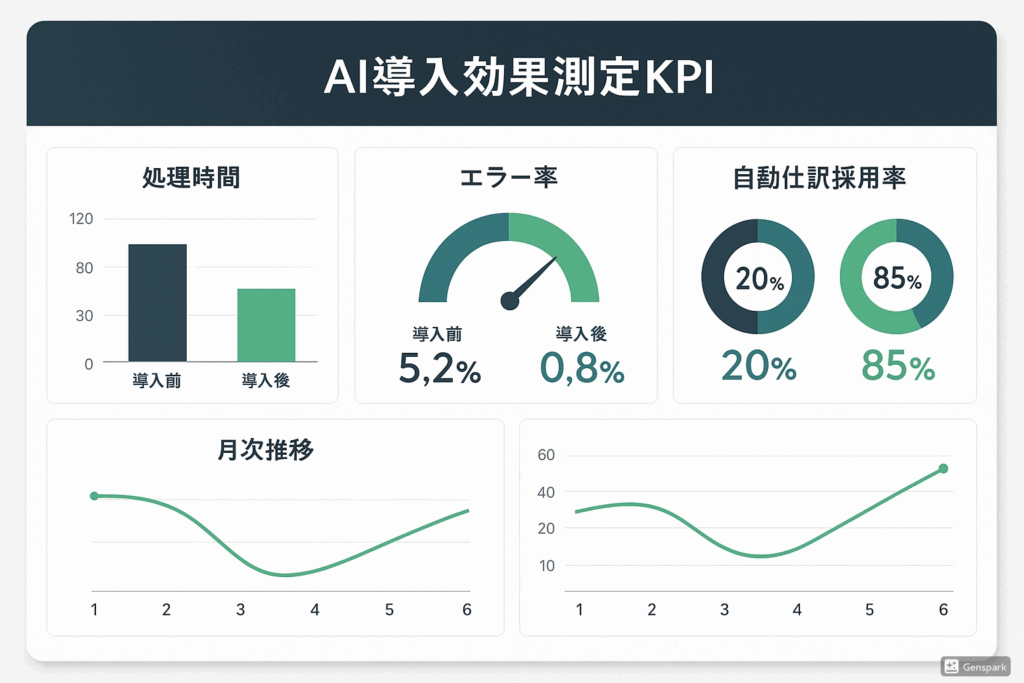

第3章:導入を成功に導く5つのステップとKPI設計

優れたツールを導入するだけでは、自動化は成功しません。自社の課題に合わせた適切な目標設定と、効果を測定しながら改善を続けるプロセスが不可欠です。

① 課題の洗い出しと具体的な目標設定

まず、現状の業務プロセスにおけるボトルネックを定量的に把握することから始めます。

- 現状の可視化:

- 「請求書が月末に集中し、処理に毎月20時間の残業が発生している」

- 「紙の請求書を受け取ってから、会計システムへの計上が完了するまで平均5営業日かかっている」

- 「経費精算の差し戻しが、申請全体の15%も発生している」

- 目標の数値化:

- 可視化した課題に対し、具体的で測定可能な目標(SMARTゴール)を設定します。

- 「請求書処理にかかる残業時間をゼロにする」

- 「月次決算の締め日を2営業日短縮する」

- 「請求書処理の人手による作業時間を50%削減し、エラー率を1%未満に抑える」

この「現状把握→目標設定」のプロセスが、導入プロジェクトの羅針盤となります。

② 業務プロセスの可視化と自動化範囲の決定

次に、現在の業務フロー(As-Is)を詳細に描き出し、どこをAIで自動化し、どこを人間が担うべきかを切り分けます。

- フローの書き出し: 「誰が」「何をきっかけに」「どの情報を使って」「何を行い」「次の誰に渡すか」を、フローチャートなどを使って図示します。

- 例外パターンの洗い出し: 通常ルートだけでなく、「金額が100万円以上の場合は特別承認が必要」「発注データがない請求書はどう処理するか」といった例外パターンもすべて列挙します。

- To-Beモデルの設計: As-Isフローと洗い出した例外パターンを基に、AIを組み込んだ新しい業務フロー(To-Be)を設計します。この段階で、決裁金額ごとの承認段数や、どのレベルまでを現場で判断し、どこからを経理が確認するかといったルールを明確に固めておくことが重要です。

③ 費用対効果(ROI)のシビアな検証とツール選定

経営層の理解を得て予算を獲得するためには、投資対効果(ROI: Return on Investment)を明確に示す必要があります。

- 投資(Cost)の洗い出し:

- 初期費用: ツールのライセンス料、導入支援コンサルティング費用、初期設定費用

- 運用費用: 月額/年額の利用料、社内担当者の教育コスト、保守サポート費用

- 効果(Return)の定量化:

- 直接的な効果: 業務時間短縮による人件費削減(例:月20時間 × 平均時給 × 12ヶ月)、ペーパーレス化による印刷・保管コストの削減

- 間接的な効果: 月次決算早期化による意思決定の迅速化、ヒューマンエラー削減による手戻りコストの削減、内部統制強化による不正リスクの低減

- ROIの計算:

- 算定の基本式: ROI (%) = (年間効果金額 − 年間総コスト) ÷ 年間総コスト × 100

- この計算を通じて、「この投資が1年で何%のリターンを生むのか」を客観的な数値で示します。

- ツール選定で失敗しないためのチェックポイント:

- 読取精度と対応範囲: 自社で扱う請求書やレシートのフォーマット、特に手書き文字や複雑なレイアウトの日本語帳票に高い精度で対応できるか。

- システム連携の柔軟性: 現在使用している会計システムやERP、販売管理システムとスムーズに連携(API連携、CSV連携など)できるか。

- 例外処理の設計自由度: 信頼度スコアの閾値設定、承認ルートの条件分岐、AIの再学習機能など、自社のルールに合わせて柔軟に設定できるか。

- セキュリティとガバナンス: 通信の暗号化、IPアドレス制限、詳細なアクセス権管理、監査ログの保存期間など、自社のセキュリティポリシーを満たしているか。

- サポート体制: 導入時のトレーニングだけでなく、運用開始後も改善提案をしてくれるような、伴走型のサポートが期待できるか。

④ スモールスタートで効果を検証し、改善サイクルを回す

最初から完璧を目指す必要はありません。リスクを最小限に抑え、確実な成功体験を積むために、小さく始めましょう。

- パイロット導入: 特定の1部門、特定の1帳票(例:A事業部の請求書)、限定された1フロー(例:データ化から一次承認まで)など、範囲を絞って試行的に導入します。

- KPIの定点観測: 設定したKPI(処理時間、読取精度など)を週次や日次でレビューし、導入前の数値と比較して効果を測定します。

- 改善と洗練: パイロット導入で見つかった課題(例:特定の取引先の請求書だけ読取精度が低い)に対して、テンプレートの追加学習やルールの調整を行います。この小さな改善サイクルを回すことで、ツールの習熟度と自動化の精度が向上します。

- 横展開: パイロット導入で設定した成功基準(例:処理時間30%削減)をクリアしたら、その成功モデルを他の部門や他の帳票へと展開していきます。

⑤ 成果を可視化する運用KPIの具体例

導入後も、効果を持続・向上させるためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、継続的にモニタリングすることが不可欠です。

- 効率性指標:

- 処理時間: 請求書1枚あたりの平均処理時間、月次決算の締め日までのリードタイム

- 品質指標:

- AI読取精度: AI-OCRが正しく読み取れた項目の割合

- 例外処理率: 人間の確認・修正が必要となった処理の割合

- 再作業率: 一度処理が完了した後に、ミスが発覚してやり直しになった割合

- コンプライアンス指標:

- ポリシー違反検出数: 経費精算などでシステムが自動検知した規定違反の件数

- 承認滞留時間: 申請から最終承認までの平均時間

- 活用度指標:

- 自動仕訳採用率: AIが提案した仕訳が、修正なしでそのまま採用された割合

- チャットボット自己解決率: 問い合わせのうち、チャットボットだけで解決できた割合

- 経営効果指標:

- 月次決算の早期化日数: 導入前と比較して、何日早く月次報告が可能になったか

- 早期支払割引の獲得額: 請求書処理の迅速化により、早期支払割引を適用できた金額

第4章:他社の成功に学ぶ – AI活用を成功させた企業の事例(匿名)

理論だけでなく、実際の企業がどのようにAIを活用し、どのような成果を上げたのかを知ることは、自社の取り組みの大きなヒントになります。ここでは、企業名を伏せた形で、具体的な成功事例をいくつかご紹介します。

事例1:大手保険会社 – 承認プロセスを見直し、年間5,300時間の経費精算業務を削減

- 課題: 数千人規模の従業員が毎日申請する膨大な経費精算。上長による全件承認が形骸化し、チェック機能が働かない一方で、承認プロセス自体が大きなボトルネックとなり、従業員・経理双方の生産性を著しく下げていた。

- 施策:

- 承認プロセスの抜本的見直し: 「全件承認」の慣習を廃止。AIによるポリシーチェックを導入し、規定違反の疑いがある申請や高額な申請のみを例外として上長に通知する「例外承認」の仕組みに変更。

- 生成AIチャットボットの導入: 経費精算規定に関する問い合わせ窓口として生成AIを活用。従業員が疑問点を自己解決できる環境を整備。

- データドリブンなモニタリング: 申請データを分析し、不正の兆候や規定違反が多発する部署などを特定。ピンポイントでの監査や指導を行う体制を構築。

- 結果: 承認業務がほぼゼロになったことで、年間約5,300時間もの膨大な業務時間削減を達成。従業員は申請後すぐに精算されるようになり、満足度が向上。さらに、データに基づくモニタリングにより、形骸化していた全件承認よりも内部統制の実効性が向上した。

- 成功のポイント: ツール導入だけでなく、「承認は性悪説に基づく全件チェックであるべき」という固定観念を捨て、業務プロセスそのものをゼロベースで見直したこと。

事例2:急成長ファッションEC企業 – 請求書処理の自動化で、月次決算を半分に短縮

- 課題: 事業の急成長に伴い、取引先からの請求書が毎月急増。手作業での入力とチェックに限界が訪れ、月次決算の遅延が常態化。二重入力や入力ミスによる手戻りも頻発していた。

- 施策:

- AI-OCR搭載クラウドサービスの導入: メールで受信したPDF請求書を自動で取り込み、データ化する仕組みを構築。様々なフォーマットの請求書に対応できるAI-OCRを選定。

- マスタデータの整備: 導入と並行して、取引先マスタや勘定科目マスタをクリーンナップ。AIの仕訳提案精度を高めるための土台を整えた。

- 会計システムとのAPI連携: 承認された仕訳データが、ボタン一つで会計システムに自動連携されるように設定。手作業による再入力を撲滅した。

- 結果: AI-OCRは98.5%という高い読取精度を達成。請求書処理にかかる時間が劇的に短縮され、月次締めを従来の7営業日から3.5営業日へと半減させることに成功。経理担当者は、単純作業から解放され、売上分析などのコア業務に時間を割けるようになった。

- 成功のポイント: 「AIが読み取りやすいように、取引先にフォーマットの統一を依頼する」といった地道な業務改善と、「汚れたデータのままではAIは機能しない」という原則を理解し、マスタ整備を徹底したこと。

事例3:消費財メーカーグループ – シェアードサービスセンターの業務を標準化・効率化

- 課題: グループ各社の経理業務を集約したシェアードサービスセンター(SSC)において、各社で異なるルールや業務フローが混在。業務が属人化し、担当者によって処理の品質にバラつきがあった。特に、源泉徴収税の判定など、専門知識が求められる業務が負担となっていた。

- 施策:

- AIによる判定ルールの実装: 請求書の支払内容から、源泉徴収の対象となるか否かをAIが自動で判定。勘定科目の選択も、過去データから学習したAIが提案する仕組みを導入。

- 業務フローの標準化: AIの導入を機に、グループ全体の請求書処理・支払プロセスをBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)。承認ルートや使用する勘定科目を統一した。

- 結果: 担当者のスキルレベルに依存していた業務が標準化され、処理品質が向上し、手戻りが大幅に減少。新任担当者の教育コストも削減された。SSCは単純な処理代行センターから、グループ全体の経理業務プロセスを改善する企画部門へと役割を進化させることができた。

- 成功のポイント: AI導入を単なる効率化ツールとして捉えるのではなく、「グループ全体の業務プロセスを標準化し、ガバナンスを強化するための起爆剤」と位置づけたこと。

これらの事例に共通するのは、単一の業務を「点」で最適化するのではなく、受領から読み取り、判定、承認、会計連携、支払い、そしてレポート作成までを「線」として捉え、一気通貫で自動化・再設計した点です。

第5章:テクノロジーの最適な組み合わせ – 単体ではなく「つなぐ」設計思想

経理業務の自動化は、一つのツールだけで完結することは稀です。それぞれの得意分野を持つAI技術をオーケストラのように組み合わせ、連携させることで、真の力を発揮します。

AI-OCR:紙とデジタルの架け橋

- 強み: 紙やPDFといった非構造化データから文字情報を抽出し、システムで扱える構造化データに変換する「目」の役割を果たします。特に、インボイス登録番号の読み取りや、請求書の明細行単位でのデータ化など、複雑な帳票の解析に強みを発揮します。

- 留意点: 100%の読取精度は保証されません。そのため、信頼度の低い箇所は人が確認・修正するフローを必ず組み込む必要があります。また、多様なフォーマットに柔軟に対応できる「AI-OCR」と、固定帳票に特化した「定型OCR」の違いを理解し、自社の帳票の種類に合わせて選定することが重要です。

RPA (Robotic Process Automation):定型作業を代行する仮想知的労働者

- 強み: 人間がPC画面上で行うクリックやキーボード入力といった繰り返し操作を、寸分違わず実行する「手」の役割を担います。例えば、「特定のフォルダに保存された請求書ファイルをAI-OCRサービスにアップロードし、処理が終わったら結果をダウンロードして基幹システムに転記する」といった、システム間のデータ連携を自動化するのに適しています。

- 留意点: RPAは設定された通りにしか動けません。画面のレイアウト変更やシステムの仕様変更に弱いという脆弱性があります。そのため、誰がどの業務のためにロボットを作成したかを管理する「ロボット台帳」の整備や、変更に強いロボットを作成するための開発ルールの標準化、そして野良ロボットの増殖を防ぐ運用体制の構築が不可欠です。属人化はRPAプロジェクトにおける最大の失敗要因です。

AI搭載クラウド会計:経理業務の中核を担う「頭脳」

- 強み: 銀行明細連携、自動仕訳提案、定型仕訳の自動実行、リアルタイムでの業績可視化など、経理業務のハブとなる機能を提供します。API連携が豊富なサービスが多く、AI-OCRや経費精算システムなど、周辺の特化型ツールとデータをスムーズに連携させる「心臓部」の役割を果たします。

- 留意点: AIによる仕訳提案の精度は、初期設定と継続的な学習に大きく依存します。勘定科目体系や補助科目の設定、取引先マスタの整備といった導入時の「仕込み」が甘いと、AIは期待通りの性能を発揮できません。

生成AI (大規模言語モデル):コミュニケーションと分析を補助する「対話相手」

- 強み: 自然な文章の生成、要約、翻訳、質問応答など、言語に関するタスクを得意とします。経理業務では、社内からの問い合わせ対応チャットボット、月次レポートの差異分析コメントの草案作成、海外子会社との英文メールの作成補助など、コミュニケーションやドキュメンテーションを効率化する「口」や「分析アシスタント」としての活用が期待されます。

- 留意点: 生成AIは、もっともらしい嘘の情報を生成する「ハルシネーション」のリスクを内包しています。そのため、会計処理のような正確性が絶対的に求められる業務の最終判断を任せるのは危険です。必ず人間の専門家がファクトチェックを行うフローを組み込むこと、そして回答の根拠となった社内規定やデータを明示させる仕組みを構築することが重要です。

究極の連携パターン例:請求書処理のエンドツーエンド自動化

これらの技術をつなぐと、以下のような理想的な自動化フローが実現します。

- メールで受信した請求書PDFをRPAが自動で検知し、指定のクラウドストレージに保存。

- クラウドストレージと連携したAI-OCRが請求書を自動でデータ化。

- データ化された情報は、AI搭載クラウド会計にAPI連携で送られ、過去データに基づき勘定科目が自動提案される。

- 金額に応じて設定された承認ワークフローが自動で開始。

- 最終承認後、仕訳が会計システムに自動登録され、支払データも自動生成される。

- 例外処理(読取精度が低い、発注データと不一致など)が発生した場合のみ、担当者に通知が届き、専用画面で最短の操作で確認・修正を行う。

- 月末には、生成AIが当月の支払実績データを分析し、「先月比で〇〇費がXX%増加。主要因は…」といったレポートのドラフトを自動作成する。

このように、各技術の強みを活かして連携させることで、人の介在を最小限に抑えた、真のエンドツーエンド自動化が実現するのです。

第6章:もう迷わない – AIツールの選び方完全ガイド

市場には数多くのAIツールが存在し、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。しかし、自社の要件を正しく整理すれば、選ぶべきツールの輪郭は自ずと見えてきます。

Step 1:自社の要件を徹底的に洗い出す

ツールカタログを見る前に、まず自社の現状と目指す姿を明確に言語化しましょう。

- 対象業務と物量:

- 自動化したい帳票は何か?(請求書、領収書、納品書など)

- その月間・年間の処理量はどれくらいか? 繁忙期と閑散期の差は?

- 紙と電子データ(PDFなど)の比率は?

- 既存システム環境:

- 現在使用している会計システムやERPは何か?

- それらのシステムは外部ツールとの連携(API、CSVインポート/エクスポート)に対応しているか?

- 業務ルールの複雑さ:

- 承認ルートは複雑か?(組織階層、金額、プロジェクトなど、複数の条件で分岐するか)

- 部門や取引先ごとに特殊な処理ルールは存在するか?

Step 2:セキュリティとガバナンス要件を確認する

経理データは企業の機密情報です。ツールの機能性だけでなく、セキュリティ要件を満たしているかを厳しくチェックする必要があります。

- データ管理:

- データの保管場所は国内か海外か?(国内データセンターを必須とするか)

- 通信や保管時のデータは暗号化されているか?

- アクセス制御:

- 担当者ごとに詳細な権限設定(閲覧、編集、承認など)が可能か?

- 特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する制限はかけられるか?

- 監査対応:

- 誰が、いつ、どのデータを操作したかの監査証跡(ログ)が長期間保存されるか?

- AIモデルの学習データ:

- 自社がアップロードした帳票データが、他社のAIモデルの学習に使用されることはないか?(機密保持の観点)

Step 3:運用体制とサポートの質を見極める

ツールは導入して終わりではありません。スムーズに運用し、継続的に改善していくための体制も考慮して選定します。

- 社内の運用体制:

- ツールを管理する情報システム部門のスキルセットは?(専門的な知識がなくても管理できるか)

- 現場の担当者が使い方で困った際のヘルプデスク体制は?

- ベンダーのサポート体制:

- 導入時の設定支援やトレーニングは充実しているか?

- 運用開始後の問い合わせに対するレスポンスは速く、的確か?

- 定期的に活用状況をレビューし、改善提案をしてくれるような伴走支援はあるか?

Step 4:価格体系と契約の柔軟性を比較する

コストは重要な選定基準ですが、単純な価格の安さだけで選ぶのは危険です。

- 価格体系の理解:

- ユーザー課金: 利用する従業員数に応じて費用が発生。

- トランザクション課金: 処理する帳票の枚数や件数に応じて費用が発生。

- 従量課金: AI-OCRの読み取り項目数など、使用量に応じて費用が変動。

- 自社の利用状況(ユーザー数は少ないが処理量は多い、など)に最も合った価格体系はどれかを見極めます。

- 契約の柔軟性:

- スモールスタートは可能か? 最低契約ユーザー数や最低利用期間の縛りはないか?

- 事業の成長に合わせて、プランを柔軟にアップグレード/ダウングレードできるか?

これらの要件をチェックリスト化し、候補となるいくつかのツールを比較検討することで、自社にとって最適なパートナーを見つけることができるでしょう。

第7章:よくある失敗とその回避策 – 先人たちの教訓に学ぶ

AI導入プロジェクトは、残念ながらすべての企業で成功するわけではありません。しかし、失敗には共通のパターンがあります。ここでは、代表的な6つの失敗例と、それを回避するための具体的な対策を解説します。

- 失敗1:いきなり全社展開して大混乱

- 症状: 完璧な計画を立て、全社一斉に新システムを導入。しかし、現場から「使い方がわからない」「うちの部署の特殊な業務に対応できない」といった声が噴出し、問い合わせが殺到。結局、旧来のやり方に戻ってしまう。

- 原因: 現場の業務には、計画段階では見えなかった無数の例外パターンが存在する。それを無視してトップダウンで進めた結果、現場の抵抗に遭い、プロジェクトが頓挫する。

- 回避策: 「1部門・1帳票」からスモールスタートする。 パイロット導入で例外処理を洗い出し、運用を安定させてから、その成功モデルを横展開する。小さな成功体験を積み重ねることが、全社的な合意形成につながる。

- 失敗2:データの前提がバラバラでAIの精度が出ない

- 症状: 高性能なAIツールを導入したものの、仕訳の提案精度が低く、結局人間が修正してばかり。「AIは使えない」という結論に至る。

- 原因: AIは過去のデータを学習して賢くなる。しかし、その学習データである取引先マスタに重複があったり(例:「(株)〇〇」と「株式会社〇〇」が混在)、勘定科目の使い方が属人的でバラバラだったりすると、AIは何を正解として学習すればよいか混乱してしまう。

- 回避策: ツール導入の前に、データの「名寄せ」と「標準化」を行う。 特に、取引先マスタ、部門コード、勘定科目体系を整理・統一する。これは地味で骨の折れる作業だが、自動化の成否を分ける最も重要な準備運動である。

- 失敗3:「完全自動化」という幻想を追い求めて進まない

- 症状: 「100%の自動化」を目指すあまり、あらゆる例外パターンをシステムで網羅しようとし、要件定義が複雑化。開発が長期化し、コストが膨れ上がるだけで、いつまで経っても導入できない。

- 原因: ビジネスには必ず例外が発生する。そのすべてを事前に予測し、システム化しようとすることは非現実的。

- 回避策: 「80%自動・20%例外」の思想を持つ。 頻度の高い8割の定型業務を確実に自動化し、残りの2割の例外は人間が柔軟に判断・処理するフローを最初から設計に組み込む。人の確認・承認ラインを残すことで、安心して運用を開始できる。

- 失敗4:RPAロボットが属人化し、ブラックボックスになる

- 症状: 特定の担当者が作成したRPAロボットが、その担当者の異動や退職によって誰もメンテナンスできなくなる。「野良ロボット」が乱立し、統制が取れなくなる。

- 原因: 作成の手軽さ故に、個人のPC上でルールなくRPAロボットが作られ、管理やドキュメント作成が疎かになる。

- 回避策: RPAガバナンス体制を構築する。 ロボットの命名規則、開発標準、バージョン管理(Gitなど)、仕様書の作成といったルールを定め、全社で徹底する。定期的なレビュー会を開き、どのロボットが稼働しているかを共有する。

- 失敗5:生成AIの誤回答を鵜呑みにしてトラブル発生

- 症状: 社内問い合わせ用の生成AIチャットボットが、古い社内規定に基づいて誤った回答をしてしまい、従業員が誤った経費申請をするなど、現場で混乱が生じる。

- 原因: 生成AIの回答の正確性は、学習データの品質と鮮度に依存する。また、AIは誤った情報でも自信満々に回答する特性がある。

- 回避策: 回答の根拠を必ず提示させる設計にする。 「この回答は、社内規定集〇〇のP.5に基づいています」のように、ソースへのリンクを併記させる。また、学習させるデータは最新かつ正確なものに限定し、定期的な更新プロセスを確立する。重要事項については、最終的に人間が確認するフローを維持する。

- 失敗6:効果測定が曖昧で「やりっぱなし」になる

- 症状: ツールを導入して一時的に楽になった気はするが、具体的にどれだけの時間やコストが削減されたのかを定量的に説明できない。そのため、次の投資への説得力を持てず、取り組みが尻すぼみになる。

- 原因: 導入前に、現状の業務時間やコストといったベースラインを測定していない。KPIが曖昧で、効果を客観的に評価する仕組みがない。

- 回避策: 導入前に必ずベースラインを計測する。 そして、設定したKPIをダッシュボードなどで可視化し、週次や月次で定点観測する。数値で効果を示すことが、プロジェクトの価値を証明し、継続的な改善活動のモチベーションとなる。

まとめ:AIは経理の仕事を奪わない、最高のパートナーになる

本記事では、経理・財務部門におけるAI活用の全体像を、具体的なロードマップから導入ステップ、成功事例、そして失敗しないための注意点まで、網羅的に解説してきました。

最後に、最も重要なメッセージをもう一度お伝えします。

- AI導入の本質は「業務の再設計」です。 単に今の業務をツールに置き換えるのではなく、AIの導入をきっかけに、非効率なプロセスや不要なルールそのものを見直すことが、最大の効果を生み出します。

- 成功の鍵は、目的の明確化、スモールスタート、そしてKPIに基づく継続的な改善サイクルにあります。 完璧な計画で一歩も動けないより、不完全でも小さな一歩を踏み出し、学びながら前進するアジャイルな姿勢が求められます。

- AIは、経理担当者の仕事を奪う脅威ではありません。 むしろ、面倒な定型業務から私たちを解放し、データ分析や戦略提言といった、より創造的で付加価値の高い業務に集中させてくれる「最高のパートナー」です。

問い合わせ対応の85%削減、年間5,300時間の業務削減、請求書処理時間の80%以上短縮、月次決算の半減――これらは、どこか遠い世界の企業の夢物語ではなく、正しいステップを踏めば、あなたの会社でも実現可能な未来です。

次の具体的なアクションプラン

では、明日から何をすべきでしょうか。この長い記事を読んで満足するだけでなく、ぜひ具体的な行動に移してみてください。

- まずは現状把握から: あなたのチームで最も時間がかかっている業務、最もミスが多い業務、最も精神的な負担が大きい業務は何かを書き出してみましょう。そして、その業務にかかっている時間を概算でも良いので計測してみてください。それが、あなたのAI活用ジャーニーの出発点となります。

- 小さなPoC(概念実証)を計画する: すべてを一度に変えようとせず、まずは「特定の取引先からの請求書処理」や「交通費の経費精算」など、ごく小さな範囲でAIツールを試してみる計画を立てましょう。多くのツールが無料トライアルを提供しています。

- 仲間を見つける: この変革を一人で進めるのは困難です。あなたの問題意識に共感してくれる同僚や、新しい技術に前向きな上司を見つけ、小さなチームを作りましょう。

AIと共に働く未来は、もうすぐそこまで来ています。変化を恐れず、むしろその波を乗りこなすことで、あなたとあなたのチームは、企業の成長を牽引する不可欠な存在へと進化できるはずです。今日この一歩を踏み出すことが、3ヶ月後、半年後の大きな成果につながります。

AI導入の裏側にある、汗と涙の現場変革のリアル 先日、あるメディアに「経理・財務のAI活用事例|請求書処理から予実管理まで自動化する実践ガイド」という記事を寄稿しました。 [sitecard subtitle=AI活用 url[…]